夏休みに入り、静かな学園となっています。

さて、まだご紹介していなかった先週のお話しです。

ちょっと、中断していた水産技術研究所の講師による授業です。

今回はかつお節。

場所は学園ではなく、新しくできた研究所です。

なぜ研究所かというと、研究所には実際にかつお節を作る装置があるからです。

まずは講義でかつお節の作り方を勉強。

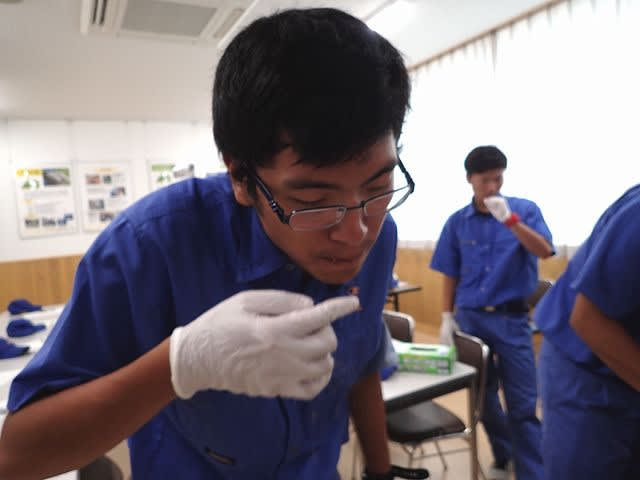

そして、「本枯れ節」と言うカチカチのかつお節を生徒に削らせてくれました。

できたての削り節の香りと味を堪能(たんのう)しました。

つぎに展示室の奥にある加工場に移動。

焙煎(ばいせん)する手火山などの装置を説明してくれました。

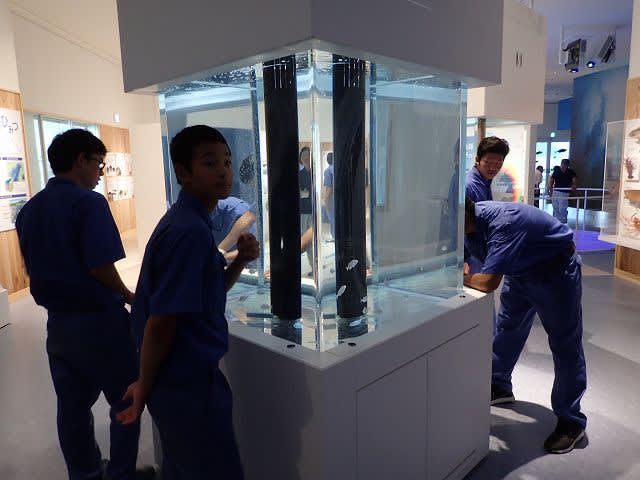

ついでに新しい展示室を見学して終了です。

この展示室、とても楽しくできています。

お勧めですよ!

学園見学のお申し込み、入学のお問い合わせは電話、Eメールで。

電話 054-626-0219

Eメール gyogaku@pref.shizuoka.lg.jp

7月の見学会は28日と29日です。

詳しくはホームページをご覧ください。

www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-940

8月のオープンキャンパスの申し込みも受付中です!

園長のつぶやき

昨日の続き、学園と宮崎県高等水産研修所(以下、高水研)の違いです。

1年で漁師を育てるのは学園と同じです。

具体的な違いを見ていきます。

1 卒業後の就職先

宮崎県の主要漁業である近海一本釣りカツオ船(100トン前後)と近海のマグロはえ縄(19トン)などに就職します。

学園の就職先は遠洋(300~500トン以上)、近海の大型漁船(100トン前後)が中心です。

2 海技士の勉強

大きい船では海技士免許も上級のものが必要になります。

ですから学園は海技士の勉強は周年行い、筆記試験も10月、2月、3月に受験します。

多くは4級に合格し、がんばって3級合格する人もいます。

高水研では12月に5級を受験します。

3 入学者

高水研は1年の本科(定員20)と半年の専攻科(定員10)があります。

本科の入学対象は中学卒業者です。専攻科は高校生以上でも入学できます。

学園は近年、入学対象を高卒者以上にシフトしています。

中学卒業者も入ってきますが、半数以上は高卒です。

また、高水研は入学時に航海、機関のコースを選びます。

学園も昔は同じでしたが、現在は二学期から航海、機関に分かれます。

4 実習

高水研は宮崎県の水産試験場の調査船「みやざき丸(199トン)」で2週間ほどの実習をします。

カツオの一本釣りなどの漁労作業と甲板作業を実習します。

甲板作業も大型船の方が高度なものを求められます。

学園の遠洋航海実習は水産高校の専攻科生と一緒です。

使う船は水産高校の実習船「やいづ(559トン)」です。

一ヶ月の航海で、グアム島近くでカツオの一本釣りを行います。

専攻科生は本科3年を卒業し、2年間で三級海技士取得をめざす人たちです。

遠洋実習では彼らと同等の働きをしなくてはなりません。

甲板作業も自分から動かないと見ているだけで終わってしまいます。

加えて、機関と航海の当直も専攻科生と一緒に行います。

...分かりにくいですね。

ざっくり言うと、学園の方がやることが多いて、内容も厳しいです。

授業も高水研は50分で6コマ、学園は45分が8コマだし。

でも、誤解しないでください。

我々も生徒を見ながらやっています。

学園が厳しいから、つらいからと言う理由で退学する人はいません。

もちろん、宮崎県と静岡県で県民性が違うので、合う、合わないがあるかも知れません。

漁師になるために、どちらの学校に入学するか。

それは「どんな漁師になりたいか」で決めるのが良いと思います。

最後に実習船の名称。

高水研は「わかたけ」、学園は「わかたか」

ここまで似ているのは偶然(ぐうぜん)??