さぬき市は高気圧に覆われて概ね晴れていた。明日は気圧の谷の影響で雲が広がりやすい見込みらしい。気温は22度から28度、湿度は84%から58%。風は日中はずっと南東の4mの風がピューピューと。

けいこばぁに頼まれていた野菜畑をミニ耕耘機で耕しておかねば、また、しばらく家を留守にするし・・・。

こういうもので、わずか10分ほどの農作業。お遊びみたいなものだ。

今日は朝からさぬき市長尾にある「長尾寺」で「おへんろつかさ」の養成講座の実地研修会だった。「おへんろつかさの会」というのは、さぬき市の観光アテンダントのお遍路版。観光ガイドをやったり、お遍路についての研究とか仏像を作ったりもする団体。それになるための研修会の二回目である。

これが山門から見た長尾寺の境内。正面が本堂、右が大師堂で、左が護摩堂。まずは、会員さんから境内にある建物の概要の説明があって・・・。

書院に移動して、県教育委員会生涯学習課の片桐講師からさぬき市内の石像物、特に「丁石:ちょうせき」についての講義が1時間半。丁石というのは88番大窪寺の前後ほかにある109mごとの道案内石仏のこと。その意味や分類、種類、歴史なんぞの講義だった。

11時から12時までは、木村住職さんから、お寺の概要・縁起・法話があって、後半は寺院内部からの説明があった。

今期の受講生は22名で、全7回の講義があって、今回が2回目ということになる。で、護摩堂・本堂・大師堂の三堂を巡って説明があった。

四国八十八ヶ所といえば弘法大師が連想されて、真言宗が頭に浮かぶが、ここ長尾寺は天台宗。なぜ、天台宗になったのかというと、松藩初代藩主の松平頼重公の命令で天台宗に改宗させられたというのだ。その理由は長くなるので省略。だから、随所に三ツ葉葵の紋所が刻まれている。

それが終わったのが12時20分。そこから15分ほど走って、さぬき市造田という所へ移動。だから、今日はお昼抜きになった。

JR造田駅前にある「造田ふれあいプラザ」で行われる、「さぬきの魅力を発見しよう!【遍路文化1,200記念】さぬきの魅力発信プロジェクト」なるものに寄せていただいた。で、「おへんろつかさの会副会長の渡辺さんによる講演があったので、その聴講のためだった。さすが副会長さんだけあって、博識だなぁと思った。ま、何点かの言い間違いはあったけれど・・・。

で、家に戻ると、けいこばぁから、「水中ポンプが回らないので野菜が乾いている・・」というクレームが・・。そこで、早速にポンプの修理・・・。

どうにも、先の大雨で砂が流れ込んできて、その砂が回転翼に挟まったものらしい・・。10分ほどで修理完了。

当面のお仕事が完了したので、明日からはしわく広島に帰る・・・。

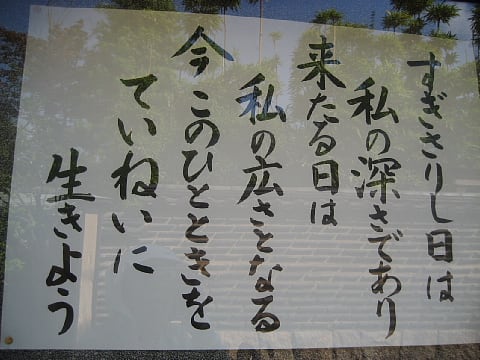

きょうの掲示板はこれ。「すぎさりし日は私の深さであり 来る日は私の広さとなる 今 このひとときをていねいに生きよう」というもの。私にすれば、「過ぎ去りし日々は私の長さであり。来る日々は私の重さとなる 今のひとときを 大切に生きよう」となるのかなぁと思った。人生の評価はそれぞれの人の物差しになるのかなぁと・・・。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。