朝倉義景館跡の入口にある唐門は、朝倉義景の菩提を弔うために移築された松雲院の山門で、豊臣秀吉が

朝倉義景の善提を弔うために寄進したものと伝えられ ています

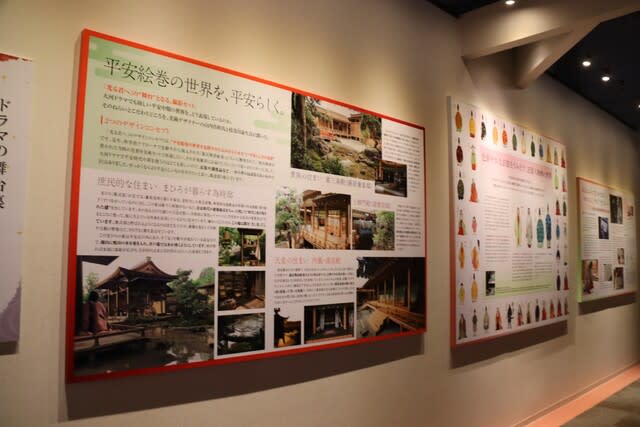

復元の町並み

これは蔵かな?

日本で初めてトイレが確認されたのが一乗谷だそうです 「金隠し」が出土して裏付けられたとか

カラフルな風鈴と和傘が復原町並を彩っています。

柴田勝家とお市の方をまつる神社

勝家の城 北ノ庄城があった地

柴田勝家像

お市の方

三姉妹

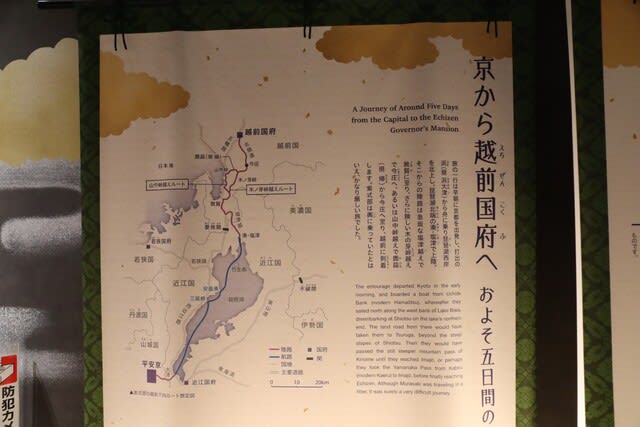

朝倉氏は現在の兵庫県養父(やぶ)市出身の豪族で、南北朝時代に朝倉広景が主人の斯波高経(しばたかつね)に従って越前に入国しました。

朝倉孝景の代、1467年の応仁の乱での活躍をきっかけに一乗谷に本拠地を移し、斯波氏、甲斐(かい)氏を追放して越前国(えちぜんのくに)を平定

しました。

以後孝景(たかかげ)、氏景(うじかげ)、貞景(さだかげ)、孝景(たかかげ)、義景(よしかげ)と5代103年間にわたって越前国の中心として繁栄し、

この間、京都や奈良の貴族・僧侶などの文化人が訪れ、北陸の小京都とも呼ばれました。

しかし天下統一の戦いの中で1573年織田信長に敗れ、朝倉氏は滅び、城下町も焼き尽くされました。

それから約400年、主を失ったこの地は田畑の下に埋もれてしまいます。 再びこの栄華の地が日の目を見たのは、1967年から始まった発掘調査からです。

発掘された一乗谷城跡からは、見晴らしの良い東側の山頂付近に山城、砦(とりで)、櫓(やぐら)が建ち、麓(ふもと)には朝倉氏の居館、武家屋敷、

寺社が造成されていたことが分かるそうです。現在も発掘調査中です。今回の旅では時間がなく唐門と復元の町並みを歩いただけですので次回はゆっくり

庭園スポットや朝倉氏遺跡博物館など時間をかけて回りたいと思っています。数年前から訪ねたい場所でしたので下見が出来てよかったです。

その後柴田勝家の居城があった越前北ノ庄の柴田公園にも立ち寄りました。

柴田勝家は、数々の戦での活躍に加え、治政面でも優れた能力を発揮したことでも知られています。

1575年(天正3年)、織田信長より北陸方面軍における総帥(そうすい:総大将)を任され、越前国北ノ庄(きたのしょう:現在の福井県福井市)の地を与え

られた柴田勝家。翌1576年(天正4年)には、壮大な天守を擁する「北ノ庄城」の建設を開始し、一大都市を築き上げたのです。

城下町を建設する際には、柴田勝家が滅亡させた朝倉氏の拠点であった一乗谷(いちじょうだに:現在の福井県福井市)から、商人や職人を呼び寄せました。

また、協力的な社寺に対しては、その領地を安堵(あんど:所有権を与えること)し、有力商人には特権を認めるなど、民政運営に必要な施策を実施。

さらに、北陸街道の拡充や足羽川に「九十九橋」(つくもばし)を架ける工事をはじめ、領内整備にも力を注いでいたそうです。

豊臣秀吉に敗れ妻(お市の方)とともに北ノ庄城で自害しましたがその跡地に立つ柴田神社には勝家とお市の方が祭られていてお参りがかないました。

風薫る一乗谷の世経るとも