薬師如来堂

ころり観音の碑

下馬の枝垂れ桜

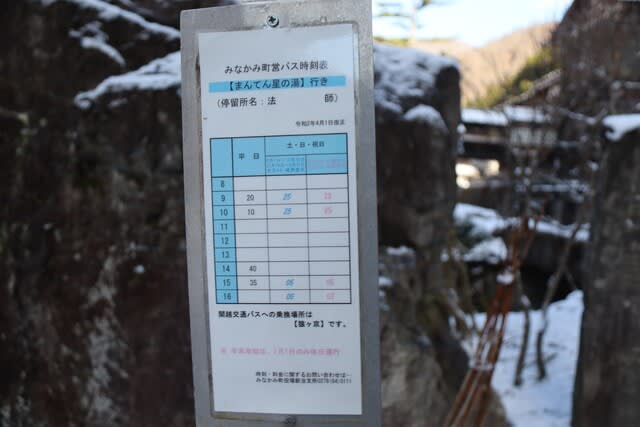

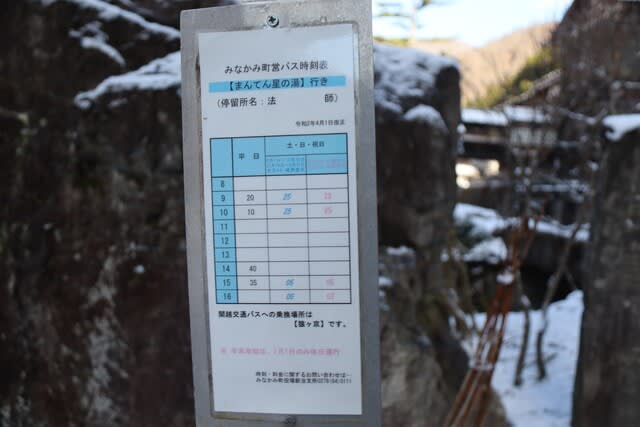

創業明治8年 三国峠のふもとに佇む渓谷の一軒宿 です。 アクセス:は上越新幹線上毛高原駅より,バスで猿ケ京まで行きそこからまたバスを乗りかえて

法師温泉に行ってきました。

弘法大師巡錫の折の発見と伝えられ、法師の湯と呼ばれています。泉質は無色透明のカルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉(石膏泉)43℃で胃腸、火傷、

動脈硬化等の諸病に適応するそうです。

上毛高原駅8:58のバスで猿ヶ京温泉着9:28 ¥1000 そこから町営バス9:50に乗り法師温泉着10:05 ¥690 バス乗客は3人のみ

昨夜から降った雪でうっすらと銀世界になっていました。日帰りなので温泉宿に入れるのは11時からとなっていて、ここで小一時間を過ごすのは少し

寒かったのですが宿の裏山に散策コースがありそこを歩いて時間を待ちました。

日帰りの湯は11時から14時までになっていてお風呂は、法師乃湯(混浴)、長寿乃湯(婦人風呂)がありました。。

混浴は躊躇されて長寿の湯に入ったのですがあまりの狭さに驚きでした。洗い場は3か所で6~7人も入れば湯舟は満杯ですから。

今日は下見を兼ねていたので諦めましたが、やはり勇気出して法師の湯の混浴に入ってくればよかったと後から後悔しました。

日帰り温泉では、男湯(混浴)は「法師の湯」で国の登録有形文化財の湯殿、総板張りで太い梁がむき出し状態で天井も高く露天に近い状態でほぼ、洗い場は

ほぼないと考えた方がよいと書いてありました。

帰り際混浴の女湯の入り口からのぞいてみたらだ男女25人以上は入っていたでしょうか.。やはりこちらは断然湯舟が広いです。

日帰り温泉を利用する人のほとんどは車で来ていました。次回は宿泊をしてのんびりしたいものです。

バス乗り継ぎて秘湯宿は混浴