大型フェリーに乗って

海士町留学のお誘い

海士町の民謡で「キンニャモニャ」はこのしゃもじをもって踊ります

昔は松の手前は海だった

上の写真で中央右手の松に船を止めておく松がありその時の古い松が枯れたときのもの(資料館に展示)

後鳥羽上皇御火葬塚

行在所跡 かっては源福寺というお寺があり仮御所として崩御されるまでの19年間を過ごされた所

隠岐神社 御祭神は後鳥羽上皇で崩御700年に合わせて建てられました

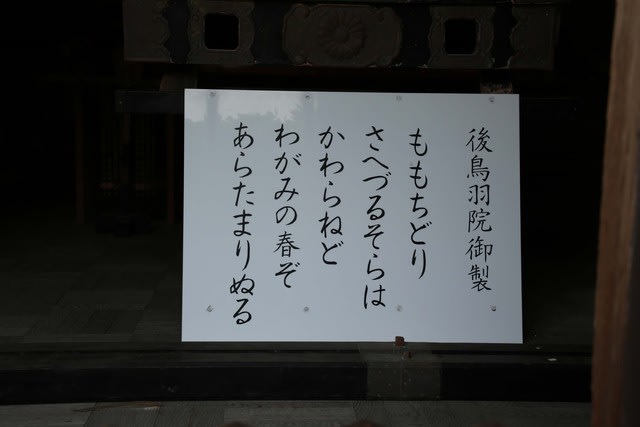

御製

明屋海岸のハート岩(小さいハート形の穴に)

翌日は島後の隠岐の島町にある西郷港からフェリーしらはまで1時間10分の船旅をして島前の中之島にある海士町へ向かいました。

「未来を変えた島の学校」「海士人」の2冊の本を事前に読んでいたので海士町とはどんなところかと興味を持って訪ねました。ふるさと再興への挑戦として、過疎で廃校寸前の島前高等学校が今や全国、海外からの志願者が集まる学校に生まれ変わったという内容の本を読んだからでした。港から高台にある島前高校も見えました。

海士町には後鳥羽上皇がながされています。 後鳥羽上皇とは三種の神器を持たずに即位し、源氏から政権を取り戻したいと承久の乱をおこした天皇ですが失敗に終わり最後は島流しになり海士町で約19年過ごされてお亡くなりになりました。

御火葬塚、隠岐神社を参拝した後後鳥羽上皇資料館にもよりました。その後赤壁と紺碧の海で有名な明屋海岸でハート岩をみました。今では幸運や縁結びのパワースポットになり夏は海水浴で賑わう所だそうです。今日のガイドさんの話では小学生の頃から魚釣りをして遊び,潜ってはサザエも沢山採れたとのことでした。彼は高校を卒業した時に島を離れて東京で進学し、そのまま東京で就職をした後千葉県の女性と結婚してお子さんが小学一年生に入る時に故郷の海士町に戻ってきたそうです。

後鳥羽上皇の歌 百人一首 人も惜し 人も恨めし あぢきなく 世を思ふゆゑに 物思ふ身は

隠岐を読んで 我こそは 新島もりよ 隠岐の海の 荒き浪かぜ 心して吹け