縄文の森

一番大きな復元住居

中をのぞくと 椅子は説明を聞くために用意されています

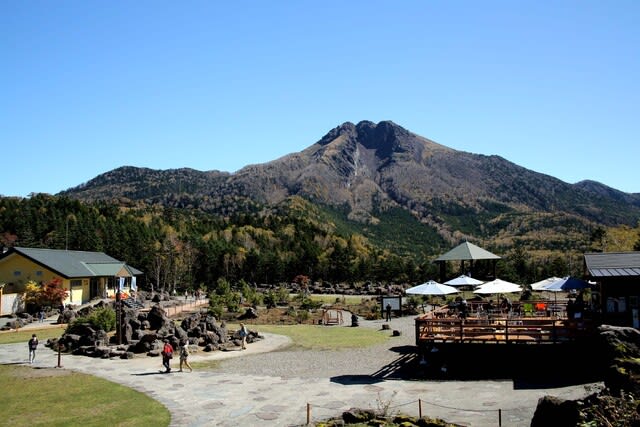

貝の花貝塚の公園

土偶らしきモニュメント

オオケタデ

ボントクタデ

イヌタデ

チカラシバ

青のツユクサ

白のツユクサ

ノササゲ

ヤブマメ 小さな鞘を割って食べてみたら枝豆の味がしました

ミゾソバ

アカツメクサ

先日上記のタイトルで21世紀の森と広場の講座を受けてきました。

縄文時代の食生活や縄文土偶の解説を聞いた後実際に外に出て観察して回りました。初めに21世紀の森に復元されている三か所の竪穴住居がある縄文の森に行きました。平日はそのうちの一つが中に入って説明を聞くことが出来ます。屋根はカヤで覆われ中の広さは20畳ほど、6本の柱で作られていて真ん中には炉があり常に火を焚いているようです。地元の貝の花遺跡の発掘調査をもとにこちらの住居は復元されていて縄文時代の中後期の遺跡には土偶も発掘されたと説明を受けました。住居には10人ぐらいが生活していたらしいと。少し小さな他の二つの竪穴住居は今日は見学は出来ませんでしたが3~4人の住まいだったのでしょうと。

遺跡のあった八ケ崎台地は海抜が25メーターとあり海岸がすぐ近くにまで迫っていたのでしょうか。そこの貝の花の貝塚は縄文の中期から後期にかけてハマグリ・サルボウなど、晩期にはヤマトシジミの貝層が多かったそうで貝層の下から竪穴住居などの遺構の発掘調査が行われそれをもとに復元したとのことです。中に入って説明を聞いた21世紀の竪穴住居はこの度27年振りに二種類のカヤで新しく屋根をふき替えた新品です。

その発掘調査をした貝の花とはどんなところかと後日訪ねてみました。今は小さな貝の花公園として残され周辺は住宅地になっていました。こんもりと土を盛った小高い広場には土偶らしきモニュメントがありました。よく見ると土の中に貝殻も探せて確かに貝塚だったのだと実感しました。公園の隣は貝の花小学校があり丁度昼休みで元気な声が聞こえてきました。

縄文時代はアジア大陸と地続きであったので人も植物も活発に交流していて外国由来の植物と深くかかわっていたと教わりました。

1700年前卑弥呼が活躍していた時代から沢山の帰化植物が入ってきて現在に至ります。講座の資料には沢山の「史前帰化植物」が紹介されていましたが今回の21世紀公園の中を散策して出会ったものだけをのせてみました。1時間半の予定の時間をはるかにオーバーし野草園まで足を延ばして詳しい説明を受けました。

公園内にある松戸市立博物館では10月2日から11月21日まで 企画展「古墳時代のマジカルワールド」を開催しています。

溝蕎麦や道にはみ出す金平糖