さて、JR嵯峨嵐山までは市内運賃なので、広島からの料金は京都駅も同じ。嵯峨線(山陰線)に乗り換えて嵯峨嵐山で降ります。

列車内は大混雑。中国人が多いです。一つ空いた席を譲ってくれたので、中国から?と英語で聞いたら、日本語で台湾と答えてくれました。親切でした。

きれいな空気にきれいな景色、きれいな水に親切で穏やかな人々、清潔な街・・・日本はもうものづくりしてもパッとしないし、成熟した国として観光立国へと舵切るべきではなかろうか。

その昔日本人が海外デビューした時代の行儀悪さを思うと、某国の人たちの振る舞いも一過性と思いたい。異なるものに触れるのは初めの一歩、そこから理解が深まるといいなと私は思っている。

などと考えるうちに着きました。

17日土曜日、朝10時前、暑いです。

明日は斎宮行列。斎宮とは伊勢神宮の巫女、皇女で未婚女性が務める習わしだった。伊勢に下る前に嵯峨野の野々宮神社で潔斎する。

光源氏の恋人、六条御息所は源氏の愛が得られず、失望して娘が伊勢に下るのに着いていく決心をする。

一夜、源氏は野々宮の御息所を訪ね、別れを惜しむ・・・というようなことを商店街歩きながら思い出している。

現実と歴史と物語、現在と過去と架空の話が融合し合う京都。自分もまた一歩ずつ物語の中へ分け入っていくような不思議な感覚。。。。

天龍寺の前まで来ました。昔ここは後嵯峨天皇の離宮だったそうで、寺域は今よりずっと広大だったとのこと。入ると一時間以上かかるので今回はパス。

渡月橋も過ぎて

こちらへ来ました。

展示は後で見ることにして、二階で装束着て写真撮ってもらいました。

バサッと羽織って、衿、袖、裾を整えてそれらしく。

座ったりしてすっかり平安女房気分。ああ、気分よかった。だあれも来なかったので、ゆっくりできました。

十二単などは着ません。右は天皇などの御座所、御帳台。

入ってみる。見通し悪くてうっとおしい。貴人も楽しいことばかりでもなさそう。向こうは着付けしてくださったボランティアの方。その節はありがとうございました。

百人一首屏風

蔀戸風の跳ね上げの戸、大堰川に小倉山。ロケーション最高。気分はもうほとんど平安時代。

帯締め各種

名前を織り込んである。どうやって????

一階展示

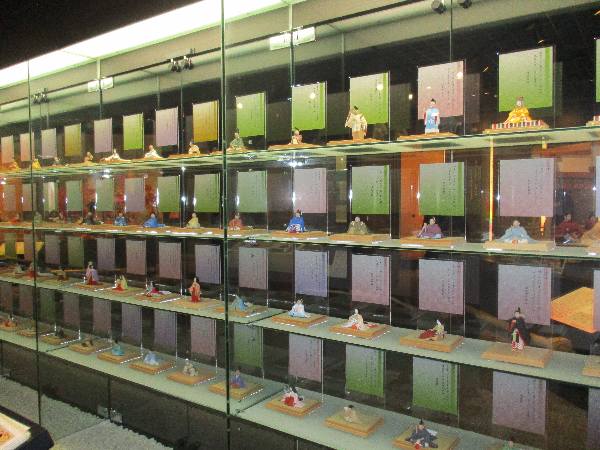

百人一首と歌人の人形

こんな感じで

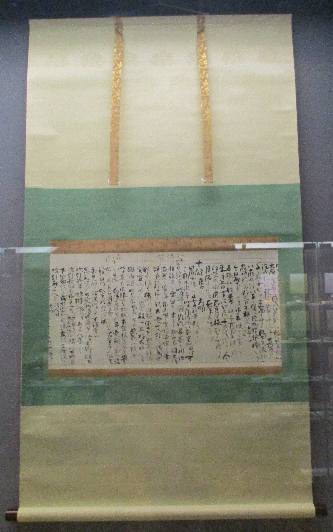

明月記複製。筆まめな方。

これは素晴らしい。宮中の歌合せの場面を人形で再現。

人形、衣装、調度、御殿、どれも本物と同じ作り方らしい。素晴らしい今日の職人の技。

女房の衣装。染め、織りは人形用に柄が小さい。冠着けているのは身分の高い人?

こちらは宇多上皇の紅葉見物の場面でそうで。白い着物が上皇。

企画展は紫式部の和歌について。考えてみれば源氏物語の中の和歌は登場人物が詠んだのではなく、すべて紫式部の創作。だって物語の中の歌だから。がしかし、そうでないと思わせ、歌さえもうまく書き分けているのが才能だそうで。なるほど。

いゃあ雅でした。外へ出てもまだ雅な気分が続いています。

大堰川に渡月橋。川の流れは昔と同じ。

駐車場は満杯。

でもちょっと離れると静かなのが嵐山。バス駐車場、天龍寺、渡月橋を外せばまあまあ静かに歩けます。

土産物探さなければツアーでもそれなりにゆっくり観光できる。ヨーロッパツアーで何度も痛い体験をして得た涙の教訓でございます。

次はJRで二条まで。地下鉄乗り換えて東山まで。リンパマッサージではなく、琳派の何とかという展覧会に行きます。それはまた次回以降に。