画像探すうち、この20年くらいの画像がいろいろ出てきました。

よかったらご覧ください。順不同、場所もいろいろです。

呉ポートピアパークで。野菜各種。10年以上前。

それぞれ¥50~¥100

呉ポートピアランドが経営破綻して今は呉ポートピアパークに。

入園料は無料。いろいろなイベントがあります。

これは近所の広場のフリマで。10年くらい前。

いろいろな音楽が入ってます。ちょっと高くて¥800くらい。

「友達に貰った」と言ってお嫁ちゃんに渡すのは姑の見栄。

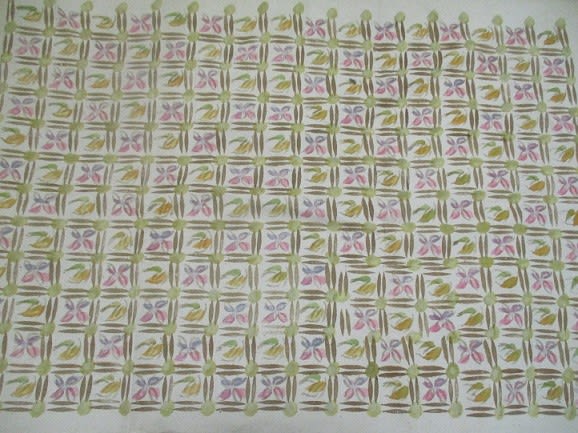

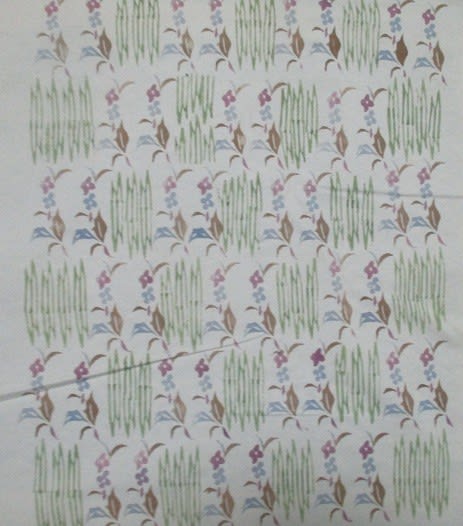

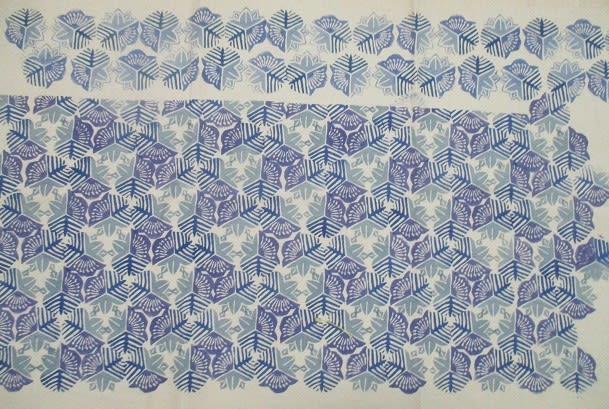

同じ場所で、15年くらい前。

新しい小紋¥300

帯揚げは今治のセールで。¥300。品物安いけど往復の交通費が・・・

帯はどこで買ったかな~京都だったかも。京都の大アンティークフェアです。

以前は広島からバスツアーが出ていました。

ここにも掘り出し物たくさん。壁掛けのカップボードは今も便利に使っています。

駅前地下広場でもよくフリマしていた。

今もあるのかな。

ますいわ屋の畳紙入り染帯。¥2000くらい?

着物は娘時代のちりめん。派手で今は着ない。

身幅も・・・。

「せめて標準寸法にしとけばよかった、あんたは細かったけん」と実母の後悔。

ついでに、母がローカル局に出演した時の画像。

おばあちゃんの伝統料理とかいうタイトルでした。

タケノコ、揚げ、昆布の煮ものらしい。テレビ局のサイトで見つけました。

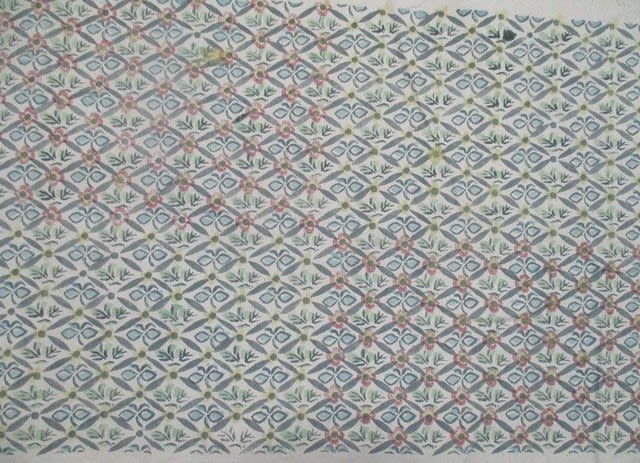

これは駅前の地下広場で。¥3000くらい。

この業者さん、以前はいい着物をたくさん扱っていた。昨日も見かけたけど、着物は持ってなかった。もう出尽くしたのかも。

少し写っているウールの着物は値切ったらおまけにつけてくれた。

うーーーん、これはどこで買ったかな。

短くて幅も狭く、生地も傷んでいたので1回くらいしか締めなかった。

ほどいて何かにするつもりでやがて断捨離に。

残念。画像見て思い出した。

どんどん行きましょう。

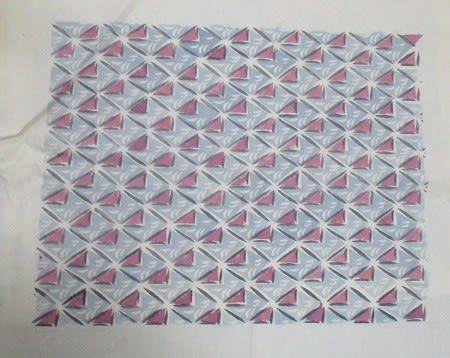

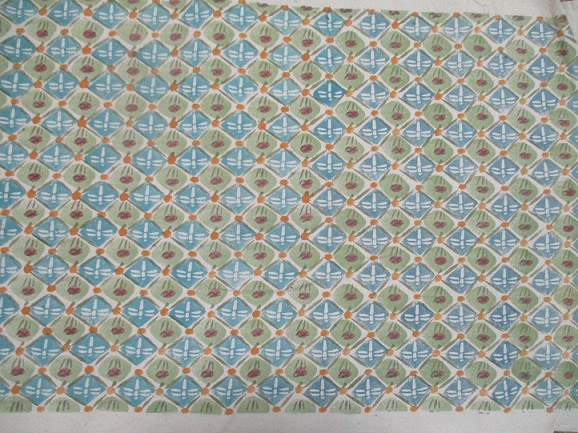

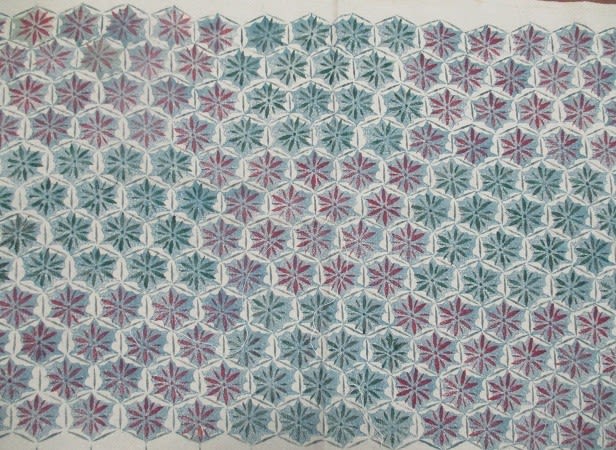

古いイカットを綴り合せた半幅帯。テーブルランナー、壁掛けでも。

木綿でよく締まります。これも呉ポー、¥300。

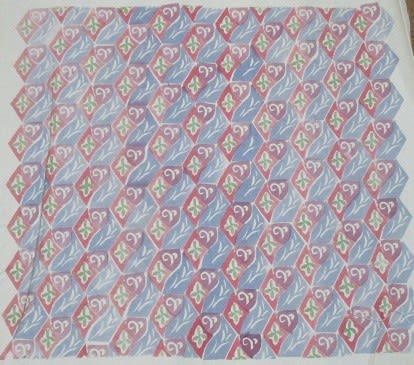

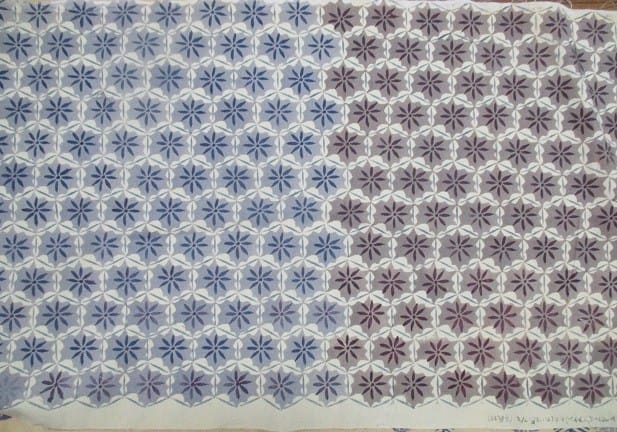

袋帯。綴れ?で締めやすくいいもののようです。

近所にイオンができたとき、リサイクルの洋服の店がありましたが、たまに着物も置いていた。

金糸銀糸の袋帯はめったに締めないし、これは色合い地味なので出番がありませんが、何かの時に一度くらいは締めたいもの。

何かなあ~金婚式?あと三年です。

¥3000くらいだった。

ビンボー臭い話が続いて本当に失礼しました。

呉服屋へは絹の半襟買う時くらいしか行かない。そのたまの時も、店員と居合わせた客に思いっきり値踏みされる気がして足がすくみます。

ある時、着物に合う帯締め探して着物持って行ったら、居合わせた客が黙って私の着物を指で挟んでこすってふーーーんっていう感じで、その後も何も言わず。

はじめ、店の人かと思い、やがて客だと分かってからも何が起きたのかしばらく理解できず。

人の着物、触って値踏みする態度って、本当に失礼。着物になると、お互いどちらが上か競い合う、日本女性の悲しき性さが。

10年前くらいはどこへ行くのも和服。楽しかったけど、面と向かっていろいろ言われて、嫌なこともたくさん。

だから私は人の着ているものあれこれ言わないようにしています。人の洋服やバッグには黙っているのに、和服になるとなぜ?

とまあ、嫌なこと思い出したけど、法事やその他の節目の行事、着物持ってると考えなくていいので便利。

着付けは若いころ、ちょっと習ったけどあと全然忘れていて、本気で着るようになってからは本屋で立ち読み→家で着る→わからないところはまた立ち読み→家で着るで何とか。

色留までは自分で着た。今度、黒留も自分で着てみよう。いつになるやら。

嫁入りの時に母が持たせてくれた黒留はこちらでは一度も着ていない。

姑様が着物着ない人で、弟妹の結婚式も洋服。私に着てほしくないような無言の雰囲気。

母が、旅に出て(他県に嫁いで)貸衣装で肩身の狭い思いしたら行けないと持たせてくれたのだけど、着物を持っているいないで、女の序列ができていた時代には、姑よりいいもの見せびらかしてはいけなかったんですね。

その留袖、まずは私の結婚式に京都の叔母に貸した。役に立ててよかったと思う。あとは弟二人の式に。息子の時には色が褪せて着られず、新調しました。

フリマの話がつい着物になりました。

もうこれからはフリマでいい着物はあまり出てこないのでは。それにもう私も買わなくてもいいかな。

以上、楽しい楽しいフリマの思い出でした。

ついでに出てきた写真。

引き出しを開けて中身を確かめ、引っ張り出してその中で遊びまくる孫。

油絵二枚。

左、夫が大学生のころ、先生のアトリエに通って描いていた。

技巧に走って下手になっているとは本人の弁。

右は次男かな。中学生のころ。素朴でいい絵だと、親バカなので思う。

今日も雨、今日はお嫁ちゃんと待ち合わせて用事いろいろ。雨ですねぇ~