◆【経営コンサルタントの独り言】 3月なのに二月堂とは如何に? 301

平素は、ご愛読をありがとうございます。

経営コンサルタントのプロや準備中の人だけではなく、経営者・管理職などにも読んでいただける二兎を追うブログで、毎日複数回つぶやいています。

■ 3月なのに二月堂とは如何に? 301

3月は、なぜ「弥生(やよい)」と呼ぶのでしょうか?

http://www.glomaconj.com/#tsukimei

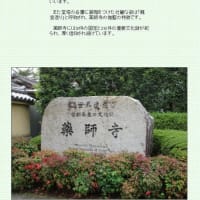

3月1日には、奈良東大寺の二月堂で修二会が開かれます。

修二会行事のハイライトは「お水取り」です。

3月12日に行われます。

二月堂の外廊下を、日で飾る行事は、火事にならないかと心配になりますね。

修二会とは?

http://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/143c1b8bdb51a452b3f00dec4095eda7

【経営コンサルタントの独り言】 二月堂の名前の由来

修二会が2月に行われることが、二月堂の名前の由来であることは想像がつきます。

日本仏教の法要のひとつが「修二会(しゅにえ)」で、東大寺では「お水取り」が行われます。

二月堂のすぐ前(下)に、閼伽井(あかい)の建物がありますが、見落とされがちです。

修二会とは、二月堂のご本尊であります十一面観世音菩薩に対する方法です。

「十一面悔過(じゅういちめんけか)」といわる、春を迎えることを告げる法要で、旧暦2月に行われます。

新暦では、3月ですので、二月堂の法要であるのに3月に行われるのです。

三月堂

二月堂の東隣にある三月堂は、毎年3月に、この堂において法華会(ほっけえ)という行事が営まれることからから「三月堂」と呼ばれます。

このことから「法華堂」というのが正式な後生なのだそうです。

法華堂には、あの有名な国宝「不空羂索観音(ふくうけんじゃくかんのん)」が配されているお堂で、継ぎ足しお堂であることでも知られ、屋根の形と瓦でそれが判ります。

四月堂

東大寺三月堂(法華堂)の向かいというか、南隣に立つお堂が四月堂です。旧暦の4月に法華経に由来する法華三昧会が行なわれたことから、四月堂の通称がありますが、「三昧堂(さんまいどう)」が正式呼称です。

古くは普賢堂、普賢三昧堂とも呼ばれたそうで、普賢菩薩が本尊だった時代もあります。現在では、堂内に小像ながら平安期の普賢菩薩騎象像が安置されています。

これは、法華経を信仰する者のところに、白い象に乗って普賢菩薩が現れるという形をを表しているそうです。

(ドアノブ)

【カシャリ! ひとり旅】を映像にして紹介しています。

ユーチューブで見る

◆ ツイッターでのつぶやき

【経営コンサルタント(志望者)へのお勧めブログ】

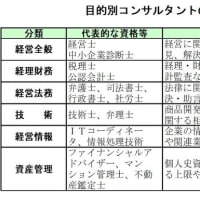

◇ 経営コンサルタントになろう ◇ 経営コンサルタントQ&A ◇ 独立・起業/転職

◇ 心 de 経営 ◇ 経営マガジン ◇ 経営コンサルタントの独り言 ◇ 経営四字熟語

◇ 杉浦日向子の江戸塾 ◇ ニュース・時代の読み方 ◇ 時代の読み方・総集編 ◇ 経営コンサルタントの本棚 ◇ 写真・旅行・趣味 ◇ お節介焼き情報 ◇ 知り得情報 ◇ 健康・環境 ◇ セミナー情報 ◇ カシャリ!一人旅