今私は爺は爺らしくあるべきだと思っています。

若いもののまねをするでもなく若ふるつもりも無く、

今までやってきたことを技術として、知識として残していくことが爺の役割だと思います。

そこで、二胡に限って言えば、

今二胡の調整ということを何人かの人に伝えています。

とりあえずは、木軸の削り方。

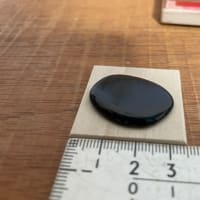

この木軸は木が光っている所が、上と下に二本のラインとして濃い色になっています。

木軸にしろ棹にしろ、紫檀黒檀は油分が多いですから、良くこすったところは油分が光ります。

このように、上と下(あるいは前と後ろ)に二本きっちりとラインが出来ている状態は木軸がシッカリと刺さっていて抜けにくくなっている状態です。

光っているのは一本上だけですね。ここだけが当たっているという事なのです。

このように上だけ、(後ろだけ)光っているのは、木軸が抜けやすい状態です。

要するに棹の後ろの方にだけ木軸が当たっていて、前と後ろ2か所で支えていないのです。

ですから、前の方だけ動きます。

当然空弦を引くと、雑音が出ます。

あるいは紅高音が出にくくなります。

小さい振動を拾ってくれなくなりますから。

この光っているだけを軽くカッターなどで削り落として行くと、前も後ろも光るようになりますその時に木軸はしっかりと棹に支えられて、雑音が出なくなります。

この木軸がシッカリと棹の穴に入っていることで、まずは二胡の調整の最初の段階はクリアーします。

弦をしっかりと支え余分な振動をさせないことが、二胡の雑音の約70%くらいを直します。

当然、台の方も同じことが言えます。

良くあるのは台から上に伸びている弦が、皮に当たってくぐもった音になったり、

かすかに、弾いている音とは違う音が聞こえるというようなことがあります。

これは代についている弦を受ける溝が、深すぎるからです。

元々は代に溝などありませんでしたから、溝の深さを考えないで台は作られていました。

しかしある時弦を通す溝を付けた方が、弦が動かずに音の為には良い時が付いた人がいるのでしょう。

今までの台の作りのままで溝を掘ってしまったので皮に弦が当たるようなものが増えました。

まずは弦を支える木軸と台との修復が、二胡の調整の最初の段階です。

今はまずこれだけを伝えてあります。

今のところ、、東海地方のある会社の方に調整を伝えてありますから、

木軸の削りは問題ないと思います。

たぶん先生とお付き合いもある会社でしょうから、先生を通して調整をお願いすることも出来ると思います。

また北海道には鹿川君がいますのでこれも問題はありません。

もうすでに彼は棹の曲がりなどの修理も出来るようになっていますから、

後は細かい調整の技術でしょう。

この後、皮の変化による駒の高さの調整など、

あるいは千金の巻き方など、あるいはやはり川の変化による駒の大きさなど、これは愚具体的に伝えていかなければいけないことが残っていますし。

これらは単に知識として聞いたとしても、やはり調整する人自身で経験を積まなければいけないことでしょう。

胴の割れなどは全く問題はありません

ただ流石に、いまだ誰も、皮の張替はできないのです。

これはしばらく皆さんが沢山の蛇皮を無駄にして張替えの技術を覚えるまで、

私がやるきりないかもしれません。

そしてCDMの作り方もいずれは誰かに教えなければとは考えていますが、、

そして弓造りですね、、、、

これは、有る大手のギターメーカーのお孫さんが、来春から光舜堂に来て、二胡をやっても良いとのこと、

これは血筋からいっても楽器造りとしては、一番の本命になるかもしれませんね。

最近ですから少しほっとしています。

しかし皆さんの二胡のレッスンと同じで、いくら教え方の上手な先生でも、皆さんがたくさん練習しない限り、上手にはならないのと一緒です。

沢山の経験が必要ですね、

その沢山の経験皆さんがさせてあげてください。

彼らは、どこかの楽器屋と違って、出来もしないことを、調整と偽ってやるようなことはしません。

彼らが伸びていくのはひとえに、みうなさんの御協力が有ってです。

そのことでは私はこのブログの読者に大変感謝しています。

訳が分からない日本人が二胡作ったよ、二胡とはこういうものだよ、二胡の調整はなどと言っていることを信じてご来店下さった方々のお蔭で、

私も、人様に伝えられるぐらいの調整技術を持てたのだと思います。

たぶん自身が出てくれば彼らもちゃんと名乗り出て来るでしょうから。

その時はお近くの方は是非行ってやってくださいませ。

迂闊には楽器屋さんへも持って行けませんね。

まだこれからでしょう二胡の調整技術というのは。

コメントありがとうございました。

迂闊には楽器屋さんへも持って行けませんね。

まだこれからでしょう二胡の調整技術というのは。

コメントありがとうございました。

率直な感想ですが、

その辺の道具と未熟な経験で結果を求める。

これ程矛盾している話も珍しいし

失敗したら終わり。は結構リスキーです。

他人に頼まれたら間違い無く断ります。

最初からプロに任せて於けば。なんて話も

枚挙に暇がないですしね。

ただ木軸の研削は行う価値が有りました。

やはりご自身でやってみると、その効力が良く分かると思いますが、慣れないと、木が硬いので大変ですね。

私は専用の刃物を使って自分で良い角度に研いでいます

また、このブログ参考に色々やってみて下さい。

ダメにしない程度に。

木軸を削ってみました。

個人的な感想として読んで下さい。

まず、結構作業時間が掛かります。

抜き差しの後、適合を確認して少し削る。

と言う単純作業の繰返しで結構面倒臭いです。

(大雑把にやりたくなりました。)

最初は光って居る部分が少なく、

帯状のペーパーを木軸に巻き付けて

木軸を回転させて出来ないかな?

とか手抜き案が頭をよぎりました。

でも削り過ぎると戻せないので

慎重にされる方が宜しいかと思います。

木が硬いし粉は散るし結構大変ですが

労力に見合う価値は有ると思います。

私の場合、開放弦の音質がクリアになり

物凄く音量が増加しました。

如何にエネルギーロスが生じていたか解りました。

どデカイ鋼塊や鋼片を研削したり切ったりと大雑把で…

昔ながらの職人さんは教えてもらったことなんてないぞ~とよく言っています。

なので教えるのもニガテみたいです(笑)

二胡の継承者さんは名古屋ですか! ますますありがたいです!

楽しみに待っています。

跡継ぎは大変です、教える方も教わる方も、

東海地方は、名古屋です。

そのうち自信を持ってい名乗り出て来るでしょう、今までにもやってはいたみたいです。、駒取り換える程度でしたから、胡kん後はもっとレベルアップすると思います。

名古屋人としては大変うれしいです。

まだ調整依頼は受け付けておられないんでしょうか…

ちょっとしたことでも近くならご相談しやすいので

お店など構えていらしたらしょっちゅう通っちゃうかもしれません(御迷惑でしょうが:笑)

それにしても継承問題というのはどの世界でも大変ですね。

ウチも実家が鉄工所をやっていますが

熟練の技術者も65歳とか70歳になってきて…

今は30代の子が数人定着してくれて頑張ってますが、やはり仕上がりやスピードを高めていくにはまだまだたくさんの経験が必要ですね。

私たちが充分な仕事をとってこれるようにしないとなぁ~。