この木軸の削り直しと言うのをやらないで単に調整するという方法もあります。

それは千斤をたくさん巻くのです、棹に一本巻いて、次に弦にかけ、また棹に巻いて弦に巻くこれを繰り返していく6,7回やると、弦をまいてある幅が広がりますので、木軸ががたついた時に、そのどれかで弦の振動を抑えます。

これは古くからと言われていますが、まだこの15年ぐらいに始まった巻き方です。

こうすると、とりあえずは、木軸の軸のがたつきによる、異常な振動音、雑音を抑えられますが、

弾きこんでから木軸そのものが楕円になった時に、調弦の狂いと言うのは抑えられないのです。

このようにたくさん棹に弦を巻きつけると、柔らかい糸で棹の振動を止めてしまいますから、何となく籠った、鼻つまりの音になりますが、これが二胡の音だという人もいます。

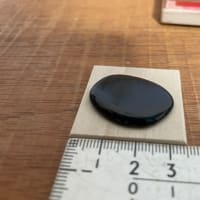

金蔵軸のがたつきと言うのもあります。

ボルト式の、金属の筒の中でボルトが弦を引っ張っているタイプです。

これも古くなるとボルトを受けるナットが真鍮で出来ているため、鉄のボルトで少しずつ削れて来て異常振動を起こします。

解放弦がやはり金属的な雑音が出ます。

これは、ナットを交換するか作り直すきりありません。

また金属軸に良くあるのは、雑音では二ですが、調弦の狂いと言うのがあります。

これは二つのタイプがありまして。まず一つは、弦をボルトに止める時に鉄のボルトに木軸のように巻きつける人もいますが、これは弦が緩みやすく、また何かの拍子に、弦が緩んで内部で絡まってボルトが動かなくなることもあります。

弦はボルトの穴に2回通せば、外れる事はありません、残りの弦は、4ミリくらいを残し切り落とします。

また木軸は、削りなおす時には、棹の前と後ろの2点で受けるように削ります。

これをなまじっかぴったりと削り上げてしまうと摩擦が強く、木軸は動かなくなります。

このように削ってしまう店もあるようですので気を付けて、これは削りなおしてもらうようにしてください。

又、木軸が緩いという事で棹の穴の方にパテを詰める店もあるようですが、所詮パテは粉を固めたものですので、いずれは取れてしまいます。

もし穴を埋めなければいけないほどがたついているときは、かなり硬いボンドに、二胡と同じ木を使ってその細かな粉を固めます。

こうするとほとんど、元の状態に戻り耐久力も20年以上あります。

雑音ではないですが木軸関係少しまとめました。

それは千斤をたくさん巻くのです、棹に一本巻いて、次に弦にかけ、また棹に巻いて弦に巻くこれを繰り返していく6,7回やると、弦をまいてある幅が広がりますので、木軸ががたついた時に、そのどれかで弦の振動を抑えます。

これは古くからと言われていますが、まだこの15年ぐらいに始まった巻き方です。

こうすると、とりあえずは、木軸の軸のがたつきによる、異常な振動音、雑音を抑えられますが、

弾きこんでから木軸そのものが楕円になった時に、調弦の狂いと言うのは抑えられないのです。

このようにたくさん棹に弦を巻きつけると、柔らかい糸で棹の振動を止めてしまいますから、何となく籠った、鼻つまりの音になりますが、これが二胡の音だという人もいます。

金蔵軸のがたつきと言うのもあります。

ボルト式の、金属の筒の中でボルトが弦を引っ張っているタイプです。

これも古くなるとボルトを受けるナットが真鍮で出来ているため、鉄のボルトで少しずつ削れて来て異常振動を起こします。

解放弦がやはり金属的な雑音が出ます。

これは、ナットを交換するか作り直すきりありません。

また金属軸に良くあるのは、雑音では二ですが、調弦の狂いと言うのがあります。

これは二つのタイプがありまして。まず一つは、弦をボルトに止める時に鉄のボルトに木軸のように巻きつける人もいますが、これは弦が緩みやすく、また何かの拍子に、弦が緩んで内部で絡まってボルトが動かなくなることもあります。

弦はボルトの穴に2回通せば、外れる事はありません、残りの弦は、4ミリくらいを残し切り落とします。

また木軸は、削りなおす時には、棹の前と後ろの2点で受けるように削ります。

これをなまじっかぴったりと削り上げてしまうと摩擦が強く、木軸は動かなくなります。

このように削ってしまう店もあるようですので気を付けて、これは削りなおしてもらうようにしてください。

又、木軸が緩いという事で棹の穴の方にパテを詰める店もあるようですが、所詮パテは粉を固めたものですので、いずれは取れてしまいます。

もし穴を埋めなければいけないほどがたついているときは、かなり硬いボンドに、二胡と同じ木を使ってその細かな粉を固めます。

こうするとほとんど、元の状態に戻り耐久力も20年以上あります。

雑音ではないですが木軸関係少しまとめました。