そうそう、今日MXテレビ、(9チャンネル)20時27分から「ソーシャルジン」」

一応取材には来ましたが、それも突然、まったく打ち合わせなど無し。

どんな、感じかわかりませんが、光舜堂と万華鏡やさんが出るらしいです。

でも関東だけらしいですね。お暇があったら、見てください。

という事は置いておいて、

最近、楽器を造る友達と会ったり、連絡を取り合ったりすることがずいぶん増えてきました。

或いは私の工房で以前陶芸をやっていたスタッフのお父さんがヴァイオリンつくりで、

時々その近況を聞いたりもします。

自分が楽器つくりをやったりするせいか、知り合いも楽器つくりが増えますね。

ギターやヴァイオリン、中にはチェンバロ、ブロックフルーテ、などなど、

以前パイプオルガンを造る方いらして、その部分手伝ったこともありましたっけ。

そういえば、ガスパイプオルガンの、メカ以外、鍵盤から何から作ったのですね、、、

その時とにかく作り上げなければという事で、オルガンやピアノの仕組みなど

調べたり聞いたりしました。

その時に思ったのは、ピアノの完成度の高さ、そのメカの複雑さ、

これはちょっと手に負えないな!

色々聞いてみると、ドイツなどでは、マイスター制度の中、

ピアノの調律師といわれる人は、ほとんど、ピアノの製作工場で何年か働かないと、

調律師になれないのだそうです。

まあ、中には、独自に研究して、コンサートピアノの調整をして回っている、

超が付く有名な人もいるらしいです。

確かに、あれだけ複雑なメカですと調律、調整の完全なプロというのは必要でしょうね。

皆さんが生活の中で使うもので、調整が必要なものってどのくらいありますか。

家電なんか、20年くらい前は、小さな町に一つくらいは修理専門の日おtがいたような覚えがあります。

家電にコンピューターが導入されてから、いなくなりましたね。

後は車ですかね??

今の車はほとんどがコンピューター制御になってきていますから、車も車検以外は、あるいはパンクかな。

それでも、調整というほどではなくとも、ブレーキの利き具合や、あるいはオイル交換、

そうそう、購入したばかりの車は、最初の内はオイル交換を3000キロ5000キロごとにやると、

車の走りはずいぶん違います。又長持ちもします。慣らし運転ですね。安定したスピード、

無理な加速をしない。そしてまめなオイル交換。

やってますか?

以前は、車も家電も修理大好きな人というのがいました。ホント名人も。

最近連絡を取り合ったりした楽器職人さんたちの中で調整大好きという人がとても少なくなりましたね。

やはりヴァイオリンなんか、ヴァイオリンそのものを造りたくて始めたのですから。

なんとなく調整はいやいや、、、、、!

ほとんどのヴァイオリンつくりの友人たちは、楽器の販売より、調整が仕事になっているのも事実です。

今は中国で作られたイタリア製のヴァイオリンの天下ですからね。

又スコットランドや東欧のハンドメイドの楽器の良いのがとても安く売られています。

人件費の違いもあって、それと材料の入手の違いもあって、とても日本製では敵わないというのが実情です。

そして、100年前くらいのヨーロッパの古い楽器を輸入して、修理調整して販売しているところも、

とても多いのです。

楽器としての完成度の高いピアノやヴァイオリンは、調整は必須ですね。

いくら完成度が高くとも、内部の仕組みはみな木で作られているものがほとんどですから、

どうしても経年による変化、(ピアノも音程の調律だけが調律師の仕事ではないのだそうです)に対応していかないといけません。

ですから、その調整をするにしても、楽器自体を造れるか、もしくはその専門の知識が無いとやれないようです。

ヴァイオリンもそうですね、まずヴァイオリンそのものを造れない調整屋さんというのはいないと思います。

構造の仕組みそのものを理解するには、やはり作れるというのが、条件になりますね。

二胡もそれは同じだと思います。

ペンギン工房のAさんは、自身で人口皮まで作りだしているそうですし。

たまに作るのではなくかなり計画的に作っているそうです。

やはり数を造らないと、解らないことが多いですしね。

そういえば、Sさんも、布地を使って人口皮作り出していました。

もちろん、他にも、ASさんも、自分で蛇皮まで張って作られていました。

中には金属軸を自分で改良した人もいます。

話に聞くと、あるいは昔のブログなどでは、自分で二胡を造ったことのある人が、

20人ではきかないとおもいます。

このブログを読んでくれている方の中にも、大きな声は上げないけれど、二胡作っている方がいるはずなのです・

二胡の調整は、まずそこから始まります。

ただ今のところ、それほど完成度が高い二胡そのものが日本にはあまり出回っていませんね。

ですから調整というより、むしろ修理に近いことが多くなってしまうのです。

そうするとますます 、材料は必要ですし、蛇皮まで必要です。

何しろ、蛇皮を張ってみてその経年変化を経験しないと、二胡そのものがわからないといってもよいと思うのです。

私自身蛇皮には手を焼きました、

作り始めた最初のころは、蛇皮を張って完成ではなく、その後しばらく状態を見て、

本当に10台に一台くらい何とかお客様に渡せるものが、、

蛇皮を張ってきて100台を超えるころからでしょうか、何となく良い張り方が見えてきました。

400台を超えた今は、

時間は更にかかるようになり、下ごしらえで、2,3ケ月は普通にかかるのですね。

蛇皮を知ることこそ、二胡つくりという感じがします。

だから中国では蛇皮を張る人を二胡師というんだと思うのです。

そうでないと蛇皮の変化に対応した調整ができないからです。

駒にしろ、弦にしろ、皮の質とその変化、にあわせる、それこそ二胡の調整なのです

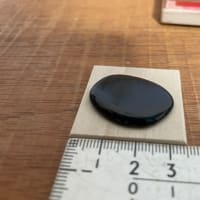

ですから、今後は、CDMなのだと思っています。

これなら、単なる本を読んでの知識でも、誰でも調整できるようになるはずです。

一応取材には来ましたが、それも突然、まったく打ち合わせなど無し。

どんな、感じかわかりませんが、光舜堂と万華鏡やさんが出るらしいです。

でも関東だけらしいですね。お暇があったら、見てください。

という事は置いておいて、

最近、楽器を造る友達と会ったり、連絡を取り合ったりすることがずいぶん増えてきました。

或いは私の工房で以前陶芸をやっていたスタッフのお父さんがヴァイオリンつくりで、

時々その近況を聞いたりもします。

自分が楽器つくりをやったりするせいか、知り合いも楽器つくりが増えますね。

ギターやヴァイオリン、中にはチェンバロ、ブロックフルーテ、などなど、

以前パイプオルガンを造る方いらして、その部分手伝ったこともありましたっけ。

そういえば、ガスパイプオルガンの、メカ以外、鍵盤から何から作ったのですね、、、

その時とにかく作り上げなければという事で、オルガンやピアノの仕組みなど

調べたり聞いたりしました。

その時に思ったのは、ピアノの完成度の高さ、そのメカの複雑さ、

これはちょっと手に負えないな!

色々聞いてみると、ドイツなどでは、マイスター制度の中、

ピアノの調律師といわれる人は、ほとんど、ピアノの製作工場で何年か働かないと、

調律師になれないのだそうです。

まあ、中には、独自に研究して、コンサートピアノの調整をして回っている、

超が付く有名な人もいるらしいです。

確かに、あれだけ複雑なメカですと調律、調整の完全なプロというのは必要でしょうね。

皆さんが生活の中で使うもので、調整が必要なものってどのくらいありますか。

家電なんか、20年くらい前は、小さな町に一つくらいは修理専門の日おtがいたような覚えがあります。

家電にコンピューターが導入されてから、いなくなりましたね。

後は車ですかね??

今の車はほとんどがコンピューター制御になってきていますから、車も車検以外は、あるいはパンクかな。

それでも、調整というほどではなくとも、ブレーキの利き具合や、あるいはオイル交換、

そうそう、購入したばかりの車は、最初の内はオイル交換を3000キロ5000キロごとにやると、

車の走りはずいぶん違います。又長持ちもします。慣らし運転ですね。安定したスピード、

無理な加速をしない。そしてまめなオイル交換。

やってますか?

以前は、車も家電も修理大好きな人というのがいました。ホント名人も。

最近連絡を取り合ったりした楽器職人さんたちの中で調整大好きという人がとても少なくなりましたね。

やはりヴァイオリンなんか、ヴァイオリンそのものを造りたくて始めたのですから。

なんとなく調整はいやいや、、、、、!

ほとんどのヴァイオリンつくりの友人たちは、楽器の販売より、調整が仕事になっているのも事実です。

今は中国で作られたイタリア製のヴァイオリンの天下ですからね。

又スコットランドや東欧のハンドメイドの楽器の良いのがとても安く売られています。

人件費の違いもあって、それと材料の入手の違いもあって、とても日本製では敵わないというのが実情です。

そして、100年前くらいのヨーロッパの古い楽器を輸入して、修理調整して販売しているところも、

とても多いのです。

楽器としての完成度の高いピアノやヴァイオリンは、調整は必須ですね。

いくら完成度が高くとも、内部の仕組みはみな木で作られているものがほとんどですから、

どうしても経年による変化、(ピアノも音程の調律だけが調律師の仕事ではないのだそうです)に対応していかないといけません。

ですから、その調整をするにしても、楽器自体を造れるか、もしくはその専門の知識が無いとやれないようです。

ヴァイオリンもそうですね、まずヴァイオリンそのものを造れない調整屋さんというのはいないと思います。

構造の仕組みそのものを理解するには、やはり作れるというのが、条件になりますね。

二胡もそれは同じだと思います。

ペンギン工房のAさんは、自身で人口皮まで作りだしているそうですし。

たまに作るのではなくかなり計画的に作っているそうです。

やはり数を造らないと、解らないことが多いですしね。

そういえば、Sさんも、布地を使って人口皮作り出していました。

もちろん、他にも、ASさんも、自分で蛇皮まで張って作られていました。

中には金属軸を自分で改良した人もいます。

話に聞くと、あるいは昔のブログなどでは、自分で二胡を造ったことのある人が、

20人ではきかないとおもいます。

このブログを読んでくれている方の中にも、大きな声は上げないけれど、二胡作っている方がいるはずなのです・

二胡の調整は、まずそこから始まります。

ただ今のところ、それほど完成度が高い二胡そのものが日本にはあまり出回っていませんね。

ですから調整というより、むしろ修理に近いことが多くなってしまうのです。

そうするとますます 、材料は必要ですし、蛇皮まで必要です。

何しろ、蛇皮を張ってみてその経年変化を経験しないと、二胡そのものがわからないといってもよいと思うのです。

私自身蛇皮には手を焼きました、

作り始めた最初のころは、蛇皮を張って完成ではなく、その後しばらく状態を見て、

本当に10台に一台くらい何とかお客様に渡せるものが、、

蛇皮を張ってきて100台を超えるころからでしょうか、何となく良い張り方が見えてきました。

400台を超えた今は、

時間は更にかかるようになり、下ごしらえで、2,3ケ月は普通にかかるのですね。

蛇皮を知ることこそ、二胡つくりという感じがします。

だから中国では蛇皮を張る人を二胡師というんだと思うのです。

そうでないと蛇皮の変化に対応した調整ができないからです。

駒にしろ、弦にしろ、皮の質とその変化、にあわせる、それこそ二胡の調整なのです

ですから、今後は、CDMなのだと思っています。

これなら、単なる本を読んでの知識でも、誰でも調整できるようになるはずです。