何らかの形でブログを書いてご自身の二胡の製作過程など書いてる方や、

或いは、まったくそんな発表もしないで、作っている人たちが、かなりいます。

あるいは駒だけ作っている人は、相当いらっしゃるでしょう。

もしかしたら故信夫ぐ読んでいる方の中にも、たくさんいらっしゃるのではないですか?

なにも駒を造るといっても、そんな大げさなことではなく

単に木の角材きってみただけ、

鉛筆を輪切りにして、中の芯を抜いてみたらとても良い音が出たなどという経験のある方もいらっしゃるでしょう

https://www.google.co.jp/search?q=%E4%BA%8C%E8%83%A1%E3%81%AE%E9%A7%92%E5%BD%A2%E7%8A%B6&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrsuPIyJLZAhUBupQKHStTCycQsAQIQA&biw=1366&bih=651#imgrc=-U5In1AJjmpusM:

ネットで見てもこれだけの数が出ています。

それでも、ヴァイオリンの駒のようには形状が固まっていません。

ある意味、それが二胡の面白いところなのかもしれません

一つには二胡は音色を楽しむ楽器です。

駒を取り換えるだけでも様々な音色を楽しめます。

ヴァイオリンの駒は何時のころから今の形になったのでしょうか?

今はみな同じ形をしているくらいに完成度が上がっているようです。

電子楽器のようにしたヴァイオリンの駒も形は変わらないからです。

ヴァイオリンの駒駒は機能を優先されます。

それは、弦を横に弾いてなおかつ、振動弁の表板に垂直に弦の振動を伝えるための、一つの機能です。

この機能がない限りヴァイオリンはその力を発揮できないようです。

二胡の場合弦の振動は振動版であるかわに垂直に働くように弓が動きます。

これは良くできています。

楽器の機能として弦の振動が直接的に皮をよく振動させる構造ですから、

駒はむしろ音色を楽しむためにあるくらいなものです。

もちろん、ヴァイオリンなどに比べて、音の小さな二胡を何とかもっと良く鳴るようにと、

この数十年いろいろ研究してきた人たちがたくさんいます

光舜堂の薔薇駒や、彪駒は振動を大きくするという点では、伊pp先んじていたと自負していましたが、、

あるものですね、さすが、本場の中国、こんな形の駒が出てきました。

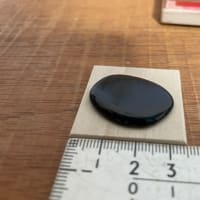

この駒、金沢のNMLの孟さんに頂いたものです。

光舜堂のもどき駒のように、エコーがかかるのです。

残響音、良く響きます。

実はこの駒の優秀なのは、今見ているちょっと変わったラジエターのような形より、

むしろ、この薄い台の部分とその底面の丸さにあります。

たぶん、半径450くらいのRです。

私も駒を楽器に合わせて調整する時にはなんとなくこんな感じで削って入るのですが。

このRとても皮にフィットして、駒全体の荷重を皮にのせるためか音色がとてもよく出ます。

この台の部分の薄さのため、微妙な振動もひろいます。

これは傑作ですね。

一つだけ問題があるとすれば、柔らかくなりすぎたかわにはもう少し削り音でRを小さくしないといけないかもしれません。

やはり駒は皮の柔らかさに合わせるべきだとは思うのですが、、、、

これはまた別の研究かもしれませんもう少しこれをまねしていろいろ試してみます。

もちろんオリジナルがあるのですから、これをまねして販売するという事は考えていません。

試してみたい方は、NMLにお問い合わせください。

或いは、まったくそんな発表もしないで、作っている人たちが、かなりいます。

あるいは駒だけ作っている人は、相当いらっしゃるでしょう。

もしかしたら故信夫ぐ読んでいる方の中にも、たくさんいらっしゃるのではないですか?

なにも駒を造るといっても、そんな大げさなことではなく

単に木の角材きってみただけ、

鉛筆を輪切りにして、中の芯を抜いてみたらとても良い音が出たなどという経験のある方もいらっしゃるでしょう

https://www.google.co.jp/search?q=%E4%BA%8C%E8%83%A1%E3%81%AE%E9%A7%92%E5%BD%A2%E7%8A%B6&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrsuPIyJLZAhUBupQKHStTCycQsAQIQA&biw=1366&bih=651#imgrc=-U5In1AJjmpusM:

ネットで見てもこれだけの数が出ています。

それでも、ヴァイオリンの駒のようには形状が固まっていません。

ある意味、それが二胡の面白いところなのかもしれません

一つには二胡は音色を楽しむ楽器です。

駒を取り換えるだけでも様々な音色を楽しめます。

ヴァイオリンの駒は何時のころから今の形になったのでしょうか?

今はみな同じ形をしているくらいに完成度が上がっているようです。

電子楽器のようにしたヴァイオリンの駒も形は変わらないからです。

ヴァイオリンの駒駒は機能を優先されます。

それは、弦を横に弾いてなおかつ、振動弁の表板に垂直に弦の振動を伝えるための、一つの機能です。

この機能がない限りヴァイオリンはその力を発揮できないようです。

二胡の場合弦の振動は振動版であるかわに垂直に働くように弓が動きます。

これは良くできています。

楽器の機能として弦の振動が直接的に皮をよく振動させる構造ですから、

駒はむしろ音色を楽しむためにあるくらいなものです。

もちろん、ヴァイオリンなどに比べて、音の小さな二胡を何とかもっと良く鳴るようにと、

この数十年いろいろ研究してきた人たちがたくさんいます

光舜堂の薔薇駒や、彪駒は振動を大きくするという点では、伊pp先んじていたと自負していましたが、、

あるものですね、さすが、本場の中国、こんな形の駒が出てきました。

この駒、金沢のNMLの孟さんに頂いたものです。

光舜堂のもどき駒のように、エコーがかかるのです。

残響音、良く響きます。

実はこの駒の優秀なのは、今見ているちょっと変わったラジエターのような形より、

むしろ、この薄い台の部分とその底面の丸さにあります。

たぶん、半径450くらいのRです。

私も駒を楽器に合わせて調整する時にはなんとなくこんな感じで削って入るのですが。

このRとても皮にフィットして、駒全体の荷重を皮にのせるためか音色がとてもよく出ます。

この台の部分の薄さのため、微妙な振動もひろいます。

これは傑作ですね。

一つだけ問題があるとすれば、柔らかくなりすぎたかわにはもう少し削り音でRを小さくしないといけないかもしれません。

やはり駒は皮の柔らかさに合わせるべきだとは思うのですが、、、、

これはまた別の研究かもしれませんもう少しこれをまねしていろいろ試してみます。

もちろんオリジナルがあるのですから、これをまねして販売するという事は考えていません。

試してみたい方は、NMLにお問い合わせください。