日本水彩名古屋支部展が30日、名古屋市瑞穂区瑞穂通り市大病院南の博物館3階ギャラリーで始まりました。

今回で60回目の支部展。いわば「還暦記念展」です。会期は9月4日(日)まで。入場無料。

風景・静物・人物など20~50号の作品80余点。アートの秋の幕開けにふさわしい丹精を込めた作品が並びます。博物館では、日伊国交樹立150周年を記念した『世界遺産 ポンペイの壁画展』が開催中です。

4階建てビル全体の空間で自由な暮らしをおくる小鳥たち

長野県阿智高校の生徒も協力して写し取ったJR飯田線の旧線トンネル壁面

今回は、あいちトリエンナーレの会場都市として初めて参加した豊橋市の会場です。

名古屋に次ぐ愛知県内2番目の規模を誇ってきた東三河地域の豊橋市。東海地方では唯一の路面電車が走る街ですが、近年は繁華街にもシャッターやビルの空室が目立ち、活性化を目指すさまざまな取り組みが進んでいます。

トリエンナーレ参加もそのひとつでしょう。

展示会場は芸術劇場PLAT、水上ビル、駅前大通の3会場。

PLAT会場の玄関先では、名古屋市美術館会場の野外展示でも人気のネットプロジェクトが迎えてくれました。ここでも風に揺れる色とりどりの毛糸を結ぶ観覧者の笑顔がいっぱいです。

館内に入ると、さらに驚きの光景が飛び込んできました。

天井まで届く高さ7メートルもある鉄製・ウレタン塗装の巨大な壺。今回のトリエンナーレでは、愛知県美術館の大フロアを埋め尽くした花模様、プリウスや観覧者を乗せて走る自転車タクシーの装飾など、大活躍している岐阜県出身の大巻伸嗣の作品です。

水路だったところを埋めて建てられた水上ビル会場は長い商店街ですが、ひところの賑わいはなく空きビルも。そんな建物が楽しい展示場になっています。

そのひとつ、老朽化した4階建ての小型ビルが、そっくり鳥の楽園になっていました。

この作品の女性作家も、PLAT会場玄関の毛糸結びネットプロジェクトの作家と同じくブラジルのリオデジャネイロを拠点に活動。木で組んだ巣に鳥かごのペットでお馴染みのジュウシマツなど4種類100羽の小鳥が遊んでいます。

小さなケージから大きな空間に放たれ、自由な生活圏を楽しんでいる小鳥たち。

狭くて急な階段を上り、身をかがめて見守る観覧者。

人間と小鳥の関係、立場や視点を変えることなどを考えつつ鑑賞しました。

駅前大通の開発ビルは、まず10階までエレベーターで上がり、階段を下りながら各階のフロアを観覧するというユニークな会場です。

アメリカ先住民の技法でデザインしたテキスタイル。砂糖細工のロイヤルアイシング技法で描いた大阪の作家・佐々木愛の大作。それに、愛知県美術館や名古屋市美術館でも興味深く鑑賞した鉛筆で建造物や樹木を擦って写し取る岡部昌生の大作にも出会えました。

岡部の豊橋会場での作品は、沖縄と北海道の旧海軍飛行場などの滑走路や、秘境駅巡りでも人気のあるJR飯田線(豊橋―長野県辰野)の旧線のトンネルだった夏焼隧道の壁面を写し取ったものです。

長野県阿智高校の生徒たちとの共同作業という714枚からは、ダイナマイトで発破をかけ、岩肌をツルハシで削り取った作業員たちの労苦が伝わってきます。

水上ビルの商店街

こんな映像作品も

ここでも人気のネットプロジェクト

名古屋のこの週末は、猛暑の夏を締めくくる「にっぽんど真ん中祭り」(通称・どまつり)。学生たちの企画で1999年に始まった祭りも、今や三英傑行列が呼び物の「名古屋まつり」と肩を並べるまでになりました。ことしも26日から28日までの3日間、鳴子を手に華やかで、賑やかで、エネルギッシュな踊りが街を染めています。

全国から地域や大学、企業などで編成した幼児から高齢者までの約200チーム、約2万3000人が参加。都心の久屋大通公園をメーン会場に、名古屋近郊の商店街などへも地下鉄やバスで駆けつけ、「よさこい」のアレンジ曲をボリュウムいっぱいに流す地方車を先頭に踊りまくります。

土曜日の27日、久屋大通公園やパレードのある大津通などへ

。ときおり小雨がぱらついたものの、踊り子たちは全く気にすることなく積み重ねてきた踊りの成果を披露。沿道の市民もカメラを向け、惜しみない拍手を送っていました。

公園では各県からの特産物が集まったグルメパークも登場。震災からの復興と懸命に取り組む熊本県からの店もあり、行列ができていました。

大須観音で踊る子どもたち

大須観音の境内で

平針会場で

平針会場で

町の特産・富有柿を装飾した地方車も

グルメパークには大分・熊本県からも

第60回日本水彩名古屋支部展が、8月30日(火)から9月4日(日)まで(午前9時30分~午後5時 最終日は午後4時まで)瑞穂区瑞穂通り市大病院南の名古屋市博物館3階ギャラリーで開かれます。入場無料。

風景・静物・人物など、アートの秋の幕開けにふさわしい作品が並びます。

「何だろう、これは。抽象絵画なのか、それとも写真だろうか」。名古屋市美術館に入り、最初に目にした壁面いっぱい展示された黒い作品に戸惑いました。

作品表示を読み、それが太平洋戦争末期の沖縄戦の中で、伊江島に上陸した米軍の艦砲射撃によって破壊された元公益質屋の壁を写し取ったものだと知って、目を見張りました。

作者は岡部昌生。建物の壁面などに紙を当て凸凹を鉛筆で擦って写し取るフロッタージュという手法で、歴史や記憶などを残す作品に取り組んでいます。愛知県美術館8階に展示してある原発事故で放射能汚染され、伐採された巨木の年輪や樹皮模様を写し取った作品も岡部によるものです。豊橋市の会場でも岡部の作品があるそうで期待が増えました。

都市公園の中にある名古屋市美術館ですが、愛知県県美術館に比べて極端に手狭で少数の作品しか展示できません。このため、今回も屋外での観覧者参加型企画が人気のようです。

オリンピックで賑わったブラジル・リオデジャネイロを拠点に活躍する作家によるネットプロジェクト。

立木をロープでつないだネットに、用意された色とりどりの毛糸を切り取って結びつけていくもので、豊橋市と岡崎市の会場でも企画され、トリエンナーレ最終週には名古屋市内の一カ所に集められて展示される予定です。

誓いよし、願い事よし。親子連れに混じって同年配の男女も楽しそうに毛糸を結んでいました。

美術館を出て名古屋駅前会場で、開業したばかりの「KITTE名古屋」があるJPタワーへ。2階の貫通通路の大きな窓に描かれた作品を、若い女性たちが背後の高層ビルを入れてカメラに収めていました。

「獣医さんとその仲間達の猫のアート展」。こんな催しのタイトルが目にとまり、名古屋市民ギャラリーを覗いてきました。

日本ペットフード協会の調査によれば、いまや国内の猫の飼育数は、数年前まで圧倒的多数だった犬を逆転する勢い。展覧会場でも、愛猫家たちが目を細めて見入っていました。

グループは獣医3人と、客である猫が大好きな7人の計10人。

猫をモチーフに油彩や陶芸、ちぎり絵、写真、アクリル画、書など、思い思いの表現で制作、2003年から1~2年おきに数点ずつ出し合って展覧会を開いており、今年9回目です。

油彩画で80号の大作(掲載写真の1番上)を出している大岩和子さん。

「現在は4匹ですが、一時は12匹飼っていたことも。いずれも、捨てられていたり、事故にあった猫たちです。思いもつかない格好、じっと見つめる目や様子などを見ると描きたくなります」

10年前からは猫絵を二科展に出品、入選を繰り返しているそうです。

車や行き交う人々の騒音、ほこり、照り付ける直射日光やアスファルトからの反射光、時には風や突然の雨・・・。

街歩きをしていると、そんな中で黙々と働く人たちの姿を見かけます。

道路舗装、歩道の敷石作業、街路樹の枝落とし、壁塗り、ビルのガラス拭き・・・。描いたエスカレータのメンテナンスや補修作業もそのひとつです。

利用客が立つステップ部分が外され、ペンチやスパナを手に引き出した駆動チェーンや安全装置の異常を点検したり、修繕したり。

ほこりや油で汚れるマスク、手袋、ヘルメット、作業衣。エスカレータが修理中と知り、がっかりした表情で階段へ向かう高齢者。この仕事の大変さと尊さです。

絵のサイズはP40号です。

トリエンナーレ会場のひとつ、名古屋・長者町会場。ビルの中に展示場が。

高度な技術の蜜蝋画です

あいちトリエンナーレの会場は名古屋・岡崎・豊橋の3市11会場ですが、愛知県美術館と名古屋市美術館以外は、通りの商業施設やビルの多目的フロア、古民家などを展示場にした、いわゆる「まちなか会場」です。

そのひとつ、名古屋の長者町会場へ出かけました。

日本の3大繊維街だった長者町も、流通の変化に伴って異業種も混在する街に。そこで時代に即応した街づくりをと、トリエンナーレにも6年前の第1回から参加。ビルの部屋を展示場にするなどしています。

そんな繊維街のルーツに思いをはせる作品に、老舗のアパレル総合商社「八木兵」ビル錦6号館の展示場で出会いました。

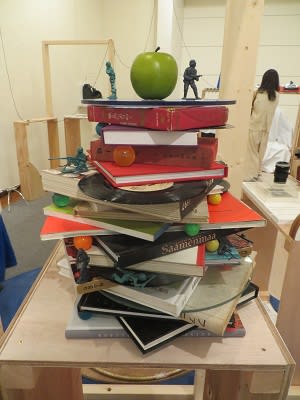

地域の文化・歴史にスポットを当てて活動する白川昌生が、展示空間全体を使って表現するインスタレーション。ここでは、長者町物語「らくだをつくった男」(白川著)をテキストにして表現しています。

物語では、男はメリヤス製の男性用下着を開発。織機設計の過程で頭に浮かんだ動物「らくだ」を商品名にして、同時期に流行した童謡「月の砂漠」を流し「股(もも)引きといえば、らくだ」と言われるまでに大ヒットさせます。

男は「プラスとマイナス、男と女、といった具合に何事にも対比があり、金の鯱があるなら銀の鯱もなければ」と考え・・・と物語を展開、展示空間には夫婦の手紙や系図、「らくだの下着」などとともに、らくだマークの段ボール箱を積み重ね、発泡スチロール製の銀の鯱を飾っています。

並べてある冊子の物語に目を通し、最初は「何で銀鯱なんか展示してあるのだ」とあきれていたことを反省。

どこまで史実かフィクションかなどは関係なく「自分を長く足止めするのがいい作品」と勝手に決めている僕の評価基準からすれば、傑作でした。

通りを歩き、ビルの階段を上がると出会う作品の数々。歴史があり、高度な技法が必要とされる地元の作家・今村文の蜜蝋画も目にすることができました。

小腹が空いたら気軽に入れる店が結構あることも、長者町アート巡りの楽しさを高めてくれます。

街頭にはこんな新聞も

東山動物園の北園側にあるクロサイ舎に近づき、このシーンを目撃して一瞬びっくりしました。「これでは、庭の草が一日でなくなってしまうよ」と。

よく見れば、手前に伸びる庭の草と、クロサイが口にしている小枝の葉とは全く違うのに。

クロサイはケニア、タンザニアなどに生息。本園側にいるインドサイのような分厚いヨロイはまとっておらず、大きさもやや小ぶりです。でも、角は1本のインドサイに対し、クロサイは2本持っています。前の角が長くて50㎝にもなるそうです。

早とちりに苦笑いしながら、動物園の動物たちに野生の本能を体感させるエンリッチメントのアイデアが頭に浮かびました。

「クロサイの園庭を何区画かに区割りして超スピードで成長する草を育て、夏場の週1回ぐらい区画内にクロサイを入れて食べさせたらどうか」というわけです。

しかし、そのためには現在の何倍かの広大な園庭が必要。早とちり屋らしい発想ですね。

絵は6号です。

あいちトリエンナーレのメーン会場で、展示作品も多い愛知芸術文化センターは初日に10階部分だけを歩きましたが、今回はセンター内の残りの8階や地階などの展示場へ。

原爆事故の放射能汚染を取り上げた作品など、しばらく足を止めて見入る力作に出会えました。

8階展示場で最初に出会った光景には驚きました。

大きなフロアの壁面全てを使って展示された黒や灰色、茶色などの短冊形の作品約70枚。地元愛知県や三重・岐阜・長野各県の山や川筋、海岸などの断層で採取した土をボンドで塗り固めたそうです。

砂や小石も混ざった作品に、大地の色彩の豊かさに気づきました。

壁いっぱいに並ぶ大きな樹木の年輪や樹皮模様。原発事故で住まいや田畑とともに放射能汚染され、伐採された神社の御神木や「イグネ」と呼ばれる屋敷林の古木を写し取ったものです。

一本一本に対する村人の思いなどの添え書きに、これもまた原発事故の悲しい記憶の断面だと思いました。

中国、ネパール、日本、ケニアの学校や、レバノンの難民キャンプなどで、子どもたちがキャンバスに思いのまま、自由に描いた絵を置いたコーナーがありました。

観覧者は自由に手に取って見ることができます。僕も子どもたちを育む自然・教育環境を考えたり、キャンバスに向かった子どもたちの気持ち、豊かな表現、色使いなどを鑑賞しました。

「パブローブ」という耳慣れない文字に興味を持って展示場に入った作品も楽しめました。

「パブローブとは、パブリック(public)と、大きな衣装タンスを意味するワードローブ(wardrobe)を重ねた造語です。いわば衣装の図書館です。思い出の服を持ってきてくださったり、ここにある服を試着したり、気に入ったら借りていただいても・・・」

こんな説明を受けて、タンスである大きな部屋に入ると、天井から床まで色とりどり、さまざまな衣装がずらり。その数、約1000着とか。なるほど、楽しいアートです。

屋上にもアートが

名古屋・鶴舞公園の池で見かけたコイを描きました。

昨年8月にも東山植物園であった教室のスケッチ会でデート中のコイを描き、それまで水の中や波紋を描くのが難しいから、と敬遠していた課題が少し面白くなったのを思い出します。

今回も2匹だけが泳ぐシーン。水面に広がる波紋を入れたのも同じです。

違うのは、水面に浮かぶハスの葉や映る背の高いハスの裏面、池の周りを覆う樹木の影を入れたことです。

今度はハスだけに絞るとか、池に近づくとエサを求めて集まってくるコイの群れを描くのも面白いかな、と思っています。

現代美術の3年に1度の「あいちトリエンナーレ2016」が、11日開幕しました。10月23日(日)まで74日間の国際展です。

名古屋市内の愛知芸術文化センター(県美術館)・名古屋市美術館・長者町・栄・名古屋駅の5会場、豊橋市内のPLAT・水上ビル・豊橋駅前の3会場、岡崎市内の東岡崎駅・康生・六供の3会場で、「虹のキャラヴァンサライ」といったコンセプトで開かれます。

現代アートへの理解力が少々乏しくても楽しんでやろうと、まず芸文センター会場と栄会場を歩いてきました。

芸文センターは展示物が多いので、初日は10階フロアを中心に観覧しました。

まず、エントランスで2つの大きな作品に迎えられました。

1つは壁いっぱいの仮想の地図。アメリカの作家が20年間にわたり描き続けたといい、アクリル絵具やマーカーなどで描いた六つ切りサイズのパネル約3200枚で構成されています。

地図の前には、フィリピンの作家が使用済みフイルムで制作したという馬の造形。地図を見て馬にまたがり・・・ラクダではありませんが、キャラバンの世界へ誘われます。

旅の途中でちょっと迷いました。会場内の通路が途切れていたのです。でも、それは僕の早とちりというか、計算された仕掛けだったようです。

カーテンがあり、係の女性の指示通り靴を脱いで手に持ち、カーテンを開くと大きなフロアいっぱいに描かれた花模様の世界が飛び込んできました。「飛び石」を歩いて向こうの会場へ行ける仕組みです。

描いた模様を組み合わせる作業などは、開幕直前までかかったことでしょう。「ええ、展示は私たちもお手伝いしました。真夜中までかかったことも・・・」。大学生のひとりが楽しそうに振り返ってくれました。

10日の朝日新聞によれば、花模様の園は、「一定期間は来場者が模様を踏めない状態にし、そのあと踏めるようにする予定。形が崩れて色が混ざることで時の経過を刻む」そうです。

芸文センターは展示作品が多いので、8階部分を日を改めて観覧することにし、栄会場へ。

栄会場のひとつで、輸入品など質の高い食品店だったレトロな建物の旧明治屋栄ビルでは「水の記憶」「物質とエネルギー」をテーマに降りかかる水滴を一瞬に水蒸気にする光源を作品化したものや、沖縄の複雑な実状を表現した映像作品などが目を引きました。

それに、旧明治屋ビルはいずれ建て替えられるわけで、剥がれた壁や配線跡、扉など時の流れを物語る風景はまさにアートでした。

作家の言葉に耳を傾ける参観者たち

旧明治屋ビルの中

高校の同窓会総会出席のため出かけた高知では、前回掲載した高知市立自由民権記念館の見学の他にも、民間民営の平和資料館「草の家」や自由民権記念館内のギャラリーで開催中の「生活の中から戦争を考える」展を訪ねてきました。

【平和資料館・草の家】

草の家は、路面電車の土電「グランド通り」で下車。徒歩数分の市立第六小学校そばにありました。

土佐高校の教師で平和運動に取り組んでいた西森茂夫さん(1938~2004年)が89年、自宅敷地に賃貸マンションを建てて、1階に賃料や募金で運営する草の家を開館。平和と教育、環境問題をテーマに、講演会や展示会などさまざまな活動に取り組んでいます。

展示コーナーには、空襲で焼野原になった高知市内の写真をはじめ、戦場や焼け跡から発掘された品々や、銃後の防衛用具などが並びます。

銃弾、陶製の手榴弾、灼熱で溶け固まった貯金箱の中の硬貨、そして原爆瓦・・・。焼夷弾による火災を消すための竹製火タタキなどもあります。

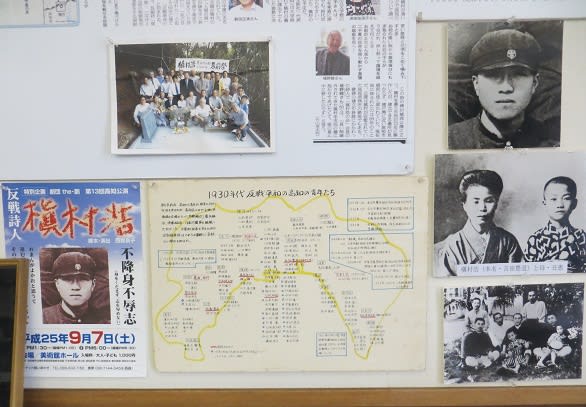

西森さんが平和運動に取り組む動機となった土佐が生んだ反戦詩人・槇村浩(まきむら・こう)に関する資料なども展示されています。

平和資料館「草の家」

熱で溶け固まった預金箱の中の硬貨

反戦詩人・槇村浩に関する資料も

「草の家」の創設者・故西森茂夫さんの書

【生活の中から戦争を考える展】

広島原爆記念日の8月6日を「高知市平和の日」としている市が、毎年開いている企画展。今年は16日までの日程で、自由民権記念館のギャラリーを会場に、戦時下での暮らしを中心に、平和資料館「草の家」から借りた資料も使って振り返っています。

炊飯釜、弁当箱、水筒、藁草履、炭火を入れて使ったアイロン、アンカ、カンテラ・・・。銃後の生活だけでなく、戦地や戦後しばらくの暮らしでも使われ、藁草履を編んだことも含めて子どものころの思い出に登場します。

兵士が全ての所持品を入れていた背負い袋、1000人の男性が「力」の文字を書き入れて出征兵士に贈った「千人力ベスト」、女性たちが血判状に指を押し当てている写真も。

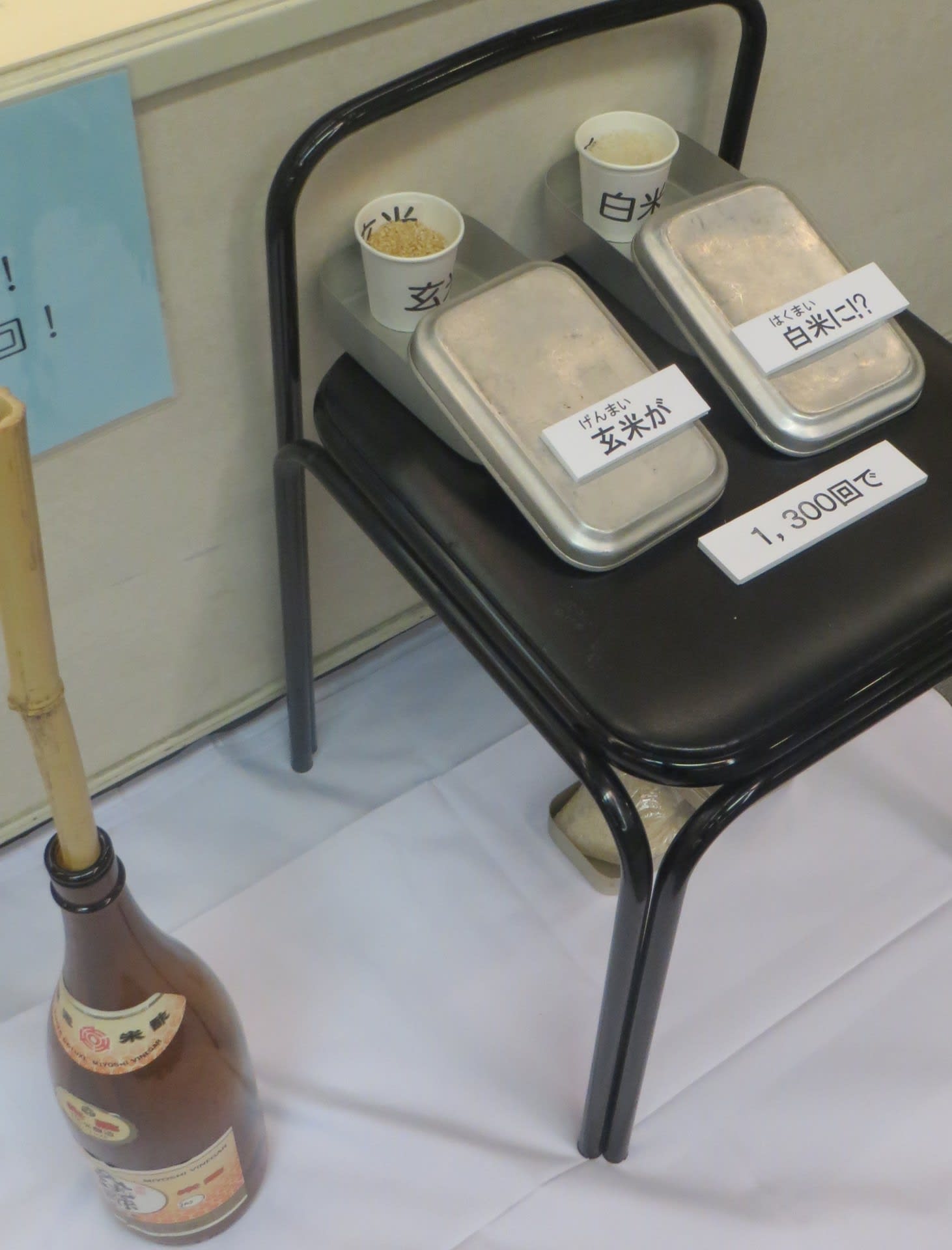

一升瓶に玄米を入れ、竹や木の棒で突いて白米にする方法の紹介もありました。これは、米の中に混じる小さな石の取り除きとともに、いやいやする僕のお手伝いのひとつでした。何回突いたのか覚えていませんが「1300回突くと白米になる」と紹介されていました。

焼けた子供用自転車、ヒョウのはく製といったものも展示されています。

自転車は今年3月、高知公園の一角の空襲跡地から発掘されたといいます。

ヒョウは中国戦線にいた四国出身の兵隊で編成する陸軍部隊が飼っていたもので、東京の上野動物園に寄贈されましたが、戦争の激化で毒殺、はく製にされたそうです。

1945年7月4日未明の空襲で壊滅状態になった高知市街地。中央の山上に高知城が。

血判状に指印を押す若い女性たち

1000人が力の文字を書いた千人力ベスト

最近発掘された子供用自転車

はく製になったヒョウ

高知市の市立由民権記念館

高知市で開かれた母校の同窓会総会に出席した機会に、近代日本を切り開いた自由民権運動を先導した土佐人たちの功績を、資料などで後世に引き継いでいこうという高知市立自由民権記念館(高知市桟橋通4丁目)を訪ねてきました。

「自由は土佐の山間より」

明治維新からまもなく、「人間の平等」「言論・集会の自由」「租税の軽減」「外国との不平等条約反対」「女性参政権の実現」などを求めて全国に広がった自由民権運動。とりわけ、土佐は維新後に実権を握った薩摩、長州らの藩閥政治に対する反発もあって、上記の言葉を遺した植木枝盛、板垣退助、後藤象二郎、中江兆民、片岡健吉らが全国を飛び回り、自由民権運動の中核的役割を果たしました。

展示コーナーには国会開設を求めた「民撰議院設立建白書」、運動が本格化して植木枝盛が起草した「立志社建白書」、憲法案である「東洋大日本国々憲案」、祖税軽減や言論集会の自由、外交失策の挽回を掲げた「三大事件建白運動」、さらに女性参政権を求めるたくさんの書籍や文書、絵画などが並びます。

民権運動がブームになって、民権踊りや民権都々逸、巷に現れた「自由水」(化粧水)のチラシや「自由万歳」の文字入り徳利なども展示されています。

1881年、板垣退助らは日本最初の近代政党である自由党を結成、板垣が初代総理に。

しかし内部抗争もあって3年後に解党、自由民権運動も下火になりますが、すぐに土佐の民権派によって再燃し、土佐の一部の地方選挙では婦人参政権が実現しています。

板垣は82年、東海地方を遊説中に暴漢に襲われました。記念館には暴漢が手にしていた短刀が保存されています。

岐阜事件といえば、先月の水彩画スケッチ会で出かけた岐阜県美濃加茂市の中山道太田宿にある国の重要文化財・脇本陣林家住宅に、板垣が事件前日に泊まっていた、いう史実を知ったばかり。この奇遇には驚きました。

その際に板垣が口にした「板垣死すとも自由は死せず」は有名ですが、展示室内には土佐の民権家たちが残した言葉や文、憲法草案の一節を目にすることができます。

「生きて奴隷の民たらんよりは死して自由の鬼たらん」(高知県三大事件建白書)

「頼む所は天下の輿論 目指すかたきは暴虐政府」(馬場辰猪)

「自由は取る可き物なり 貰う可き品にあらず」(中江兆民)

「未来が其の胸中に在る者 之を青年という」(植木枝盛)

女性参政権を求めて

板垣退助が襲われた岐阜事件の錦絵

自由民権の演説会

「自由」の旗を手にと国会議事堂の模型を掲げる女性

自由の文字が躍る広告

※資料写真は、いずれも自由民権会館発行の常設展案内から

先日、名古屋・東山動物園の仲間たちの暑中見舞いに訪れた際、立ち寄ったニューフェース・ツシマヤマネコの「りょう」君です。

この日は30度を超える気温に多くの仲間たちと同様、りょう君も壁に取り付けた1枚板に身を預けて寝ており、ブログにもその様子を掲載しました。

しかし、実は僕がカメラを向けていた2分ほどの間に、物好きな人間の訪問に気づいたのか、そっと薄目を開けたのです。それがこの絵です。

ほんの2~3秒。カメラと目が合うと「何だ、あんたか」というように目を閉じ、再び眠りにつきました。

ツシマヤマネコは名前の通り長崎県の対馬だけに分布します。沖縄県・西表島のイリオモテヤマネコ同様、絶滅が危惧される希少動物です。

りょう君は、長崎県の九十九島動植物園で生まれた2歳のオス。この春、東山動物園にやって来て、公募で「りよう」と名付けられました。

子ども動物園・バラ園エリアの新居で過ごし、同時期にデビューしてこの8月4日に同じ2歳になったスマトラトラのメス「ダマイちゃん」、人気アイドルになっています。