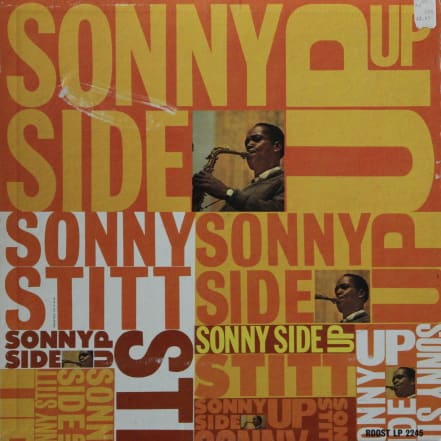

Sonny Stitt / Sonny Side Up ( Royal Roost LP 2245 )

このアルバムではほとんどの曲でスティットはテナーを吹いている。 さすがに上手いテナーで、完全にマスターしていたんだなあと感心する。

アルト奏者がテナーを吹く時によく見られる、「アルトよりちょっと嵩張るんで・・・」とでも言いたげな少しまったりとした取り回し感があって、

アルトの演奏よりも落ち着きがある。 フレーズはなめらかで、適切な節度が保たれていて、歌っているような暖かみもある。

という訳でスティットには何の問題もないのだが、このアルバムは聴いていてもあまり面白いとは言えない。 アルバムを通して、どの曲もみんな同じ

リズムとスピードで、あまりにも変化に乏しく、前の曲と今聴いてる曲の違いがさっぱり感じられない。 これじゃ、曲を変える意味がないよなあ、と

思ってしまう。 その原因は明白で、バックのピアノトリオがそれだけ画一的な演奏に終始しているからだ。 ジャケットにメンバーの記載がないので

調べてみると、ピアノはジミー・ジョーンズ、ベースはアーロン・ベル、ドラムはロイ・ヘインズ。 もしこの面子が本当だとすると、制作サイドとしては

スティットを歌手に見立てた布陣を考えたようだけど、インストものなんだからもう少し音楽に積極的に関与してもよかったんじゃないかと思う。

ワンホーンカルテットは4人全員で音楽を創るもので、そこが歌手の歌伴とは根本的に違うところだ。

ソニー・スティットはアルバムを1つの独立した「作品」という捉え方をせず、スタジオへ行って上手く演奏して帰ってくる、ということで終わらせて

しまっていたのかもしれない。 自分でこういう作品にしようと考えて、それを実現できるメンバーを選び、スコアを用意し、リハーサルを重ねるなど

事前に入念な準備をして、という作り方ではなかったのだろう。 だからどのアルバムもいい演奏が収録されてはいるけれど、どこを切っても同じ表情に

なってしまう。このアルバムも、もう少しスコープを明確にしてメンバーもそれに合わせて変えていれば、もっと違う印象の作品になっていたに違いない。

かつてマイルスは自分のバンドのテナーがいろんな理由でライヴでの演奏に来れない時や次のテナーが見つかるまでの繋ぎの期間に、よくスティットに

声をかけて代役を務めてもらっていた。 スティットは難なくライヴをこなし、マイルスもそれで公演の契約に穴を空けずに済んだ。 でも、結局のところ

彼は古いタイプのハードバッパーで自分がこれからやろうとしている音楽には当然合わない、ということで都合のいい便利屋以上にはなれなかった。

私自身、なんで今頃ソニー・スティットにこだわっているのか自分でもよくわからない。 わからないけれど、それでもその理由を考えてみると、たぶん

こんなところだ。 この人は音楽家やサックスを趣味で練習している人からはとても評判がいい。 ところが私のようなただの音楽おたくにはお世辞にも

有り難がられているとは言えないような気がする。 この人のレコードにいわゆる高額レア盤が存在しないのがそれを象徴している。 人気がないのだ。

私にはそれが歯がゆいのかもしれない。 半分諦めモードであることは認めつつも、気長に聴いていくしかないと思っている。