気持ちの余裕が無く紀伊半島の旅が滞ってしまいました

中途半端なままと言うのも、やはり落ち着かないものです

私も幾らか気持ちに落ち着きが出て来ましたので又、宜しくお付き合いお願い致します

長い旅も終盤、私達は飯田までやってまいりました

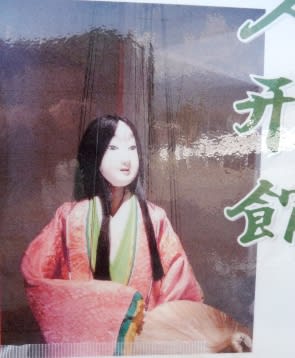

地図を見ていて見つけたのが川本喜八郎・人形美術館

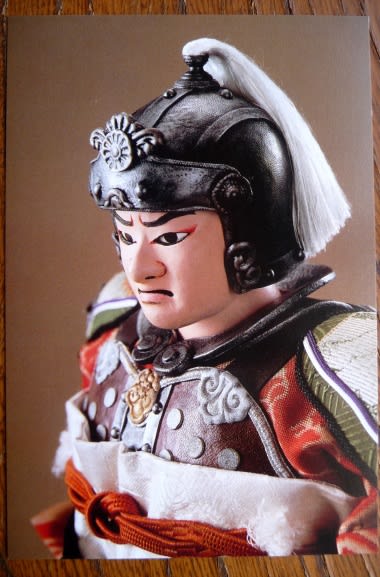

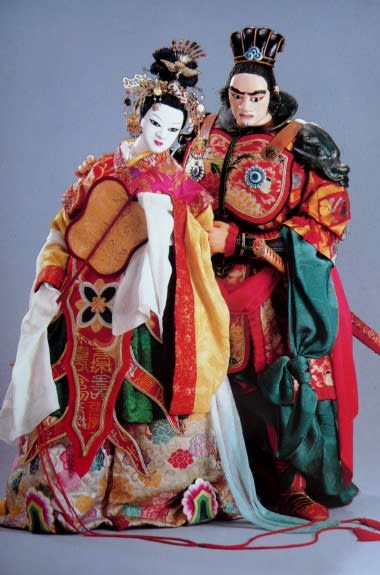

ここにはNHK人形劇でお馴染みの三国志と平家物語等々の人形が数多く展示されています

撮影できるのは一枚目の公明のみで、その他の写真は絵葉書を使用させて頂きました

細部にまで神経を注いで造られた一体一体は優美さと迫って来る様な力強さが有り

まるで命が宿っている様なそんな錯覚さえ起こしてしまう程です

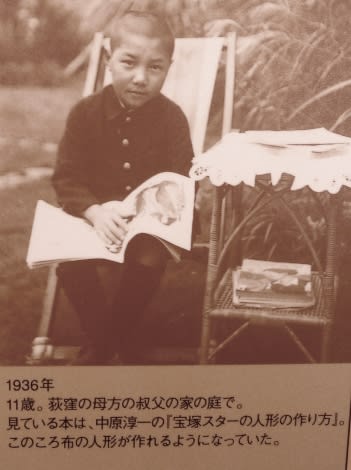

これ程の力強い作品を手がけられたとは思えないほど川本氏の面立ちは穏やかですね

子供の頃から、既に人形に興味を抱いていたとは・・・このお写真は今でも印象深く心に残っております

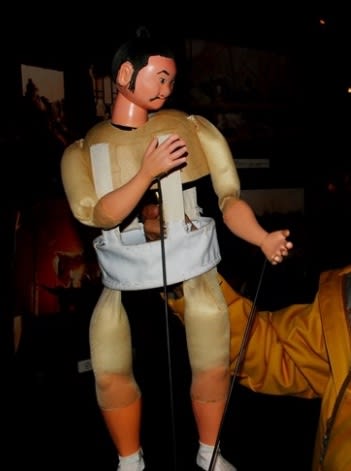

体験コーナーも有り私も操らせて頂きましたが微妙な動きはとてもとても・・・

それでも顔や腕を動かし、それとなく目が合った時には「やった!!」でした

昼になりましたので一軒の蕎麦屋さんの暖簾を潜ります

女将さんの話では5日後から3日間、7年に一度のお練り祭が開かれるらしい

写真を見せて頂きましたが中でも大名行列は所作、芸など一見の価値ありの祭りと言えるかもしれません

今回は残念な事をしましたが次は7年後・・・是非また訪れたいと思いました

人形美術館を後に左程、離れてはいない元善光寺に行きますと

ここにも人形館が有りました

竹田扇之助国際糸繰り人形館です

竹田三之助

明治30年横浜市馬車道に生まれる

小学校在学中、9代目結城孫三郎に弟子入り

昭和30年、竹田人形座の名跡を継ぐ

竹田喜之助

大正12年瀬戸内市に生まれる

東京大学第二工学部機械工学科卒業後、結城孫太郎一座に弟子入り

人形座の人形約2600体を製作

竹田扇之助

昭和5年、長野県喬木村に生まれる

同21年、9代目孫三郎の目に止まり、同40年、三之助亡きあと竹田の名跡を継ぎ人形座を主宰

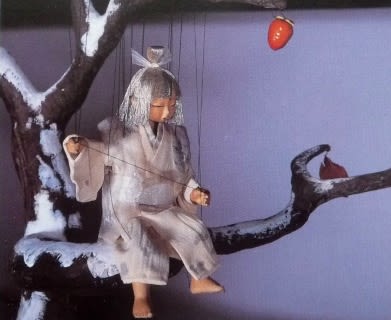

此処も撮影禁止でしたのでパンフの写真を載せさせて頂きました

鶴の羽は現在、触る事も出来ないほど劣化しているとか

こうして見られるだけでも幸せな事です

舞台裏を案内して頂きましたが

狭い板の上を人形の動きに合わせ軽業師の様に前後左右と移動するのですから

糸を繰る技術も然る事ながら、その緊張感たるや半端ではないでしょう

因みの奥の籠は雪を降らす時に用いる籠だそうです

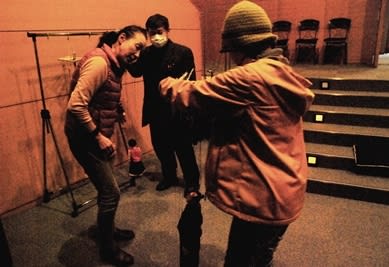

幸運な事に丁度 糸繰り人形師の先生が来館しており2曲ほど技を披露して下さいました

私もちょっと

ですが何本もの糸を操る技術は、にわか人形師に出来るはずも有りません

でも、やりましたよ 10歩ほど歩かせる事が出来ました

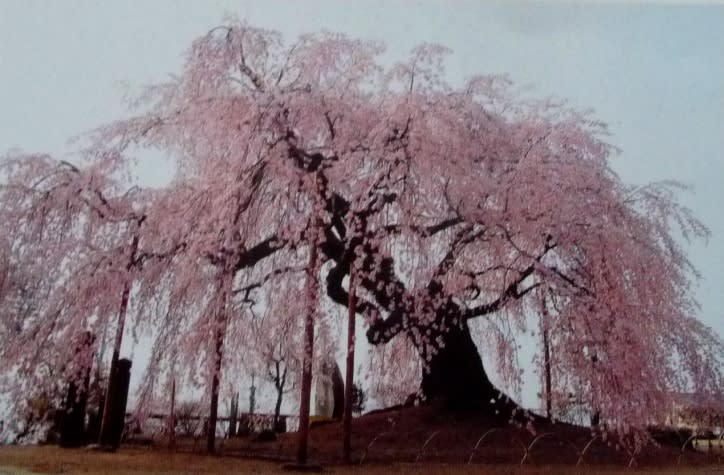

人形館の外には「舞台桜」という見事な枝垂桜が有ります

下の写真はイメージ写真ですが咲いた姿はどんなにか・・だったでしょう

舞台桜と並んで石塚古墳の上に立つのは「石塚桜」

まるで古墳を守るかの様に枝を長く垂らしている姿が何とも言えませんね

すぐ下には私も桜の名を冠しているのよと「桜すみれ」が三輪・・・可愛かったァ!!

そしてロケーションも抜群です

私はすっかり飯田の街の虜になってしまいました

続く

人気ブログランキングへ