平成6年10月

二荒山神社(7:45) → 五合目(9:00~9:10)) → 七合目(9:50~10:00) → 九合目(10:45~10:50) → 頂(11:15~13:00) → 神社(14:05)

(前略)

8~10日は行楽日和と気象庁は発表したのに雨の心配は無さそうだが

あまり芳しくなく、どんよりとした空模様だ

身支度をしているとキノコ狩りの男女4名が機嫌良さそうにお喋りしながら下って来た

シメジに似た白色のキノコはマスタケと言って中々美味で有るらしいが今年は不作らしい

二荒山神社前の中禅寺湖に沿った車道は早くも観光客の車が連なっている

社務所で入山料(一人500円)を納め簡単な地図とお守りを戴き本殿右の登拝門を潜り

山頂までほぼ一直線の登り詰めと言う苦しい登山が開始された

石段を登ると直ぐに一合目・遥拝所に着き、そこからは樹林の中の急登だ

途中、いかにも山慣れした4人の男女がリズム感もよろしく私達を追い越すと

みるみる視界から消えた

赤い点を散らした様に紅葉がボチボチ目に入って来たが「目が覚める様な」には程遠い

4合目は広い休憩地となっており沢山の登山者と先ほど追い抜いて行った4人が

休んでいたが私達は4人組の歩き方の素晴らしさに世辞を残し先を急ぐ

暫くすると、あの4人組が下方に見えたかと思うと、見る見るうちに近づいて

そして追い抜いていった 惚れ惚れする様な歩き方で有った

前方に避難小屋が見えて来ると、そこは五合目で此処で初めての休憩を10分取る

避難小屋は建て替えられて新しいが中はゴミだらけ

「自分のゴミは持ち帰ればいいのにね」

「入山料を取っているのだから掃除くらいしてくれなきゃ」

さて、どちらの言い分が?

小屋の直ぐ側に中禅寺湖を見下ろす展望地が有った

遊覧船が何艘か白く航跡を湖に描いている

五合目を過ぎると、やがて岩石が累々と重なる急斜面が始まり

それは何と八合目まで続いた

その分、標高は面白いように稼げるのが体感できた

立派な社務所と可愛らしい滝尾神社奥宮が建つ八合目に着いたのは10時22分

一寸、休憩するだけで溜まった熱がどんどん発散され身震いする程寒い

長居は無用と記念写真だけ撮り直ぐに此処を出発した

八合目を過ぎると傾斜は緩くなるものの、だらだら登りは返って腿の筋肉に応える

(九合目より、奥に太郎山神社)

九合目を過ぎても続く単調な登りにひたすら耐え進むとやがて樹林が開け

空が広くなり前方に赤茶けた砂礫地が見えてきた

ここに来て急に登山者と下山者の数が多くなり道を譲りながら脇から見ていると

ザラメの様な砂に足をとられながらキャーキャー言いながら下山する者に対して

険しい形相で足に踏ん張りをきかせ登る者 半ば放心状態に近い姿で登る者とが

全く対照的に擦違う

実際、一歩前に出しても足をとられ踏ん張る力が半減されてしまうこの登りは体力の

消耗も激しく、山頂は目の前に見えるのに中々付けないもどかしさも手伝って

一寸進むだけで心臓が飛び出すのではないかと思うほどの疲れようだった

到着した山頂は絶えず大真名子山方面から風が吹き付け雲の流れも早く

時折り覗く太陽も次の雲にかき消されて行く状態だ

当然、展望は無く私達は中禅寺湖側の天を突く様な鉄の太刀が置かれた岩陰で

冷たい風を除け腰を落ち着かせた

↓

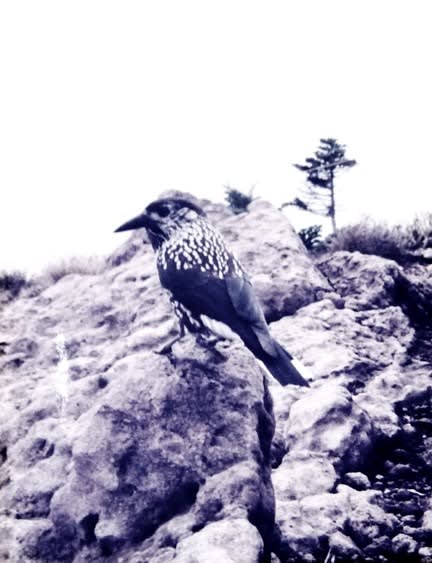

そうした中での昼食は、いささか味気なかったが、その埋め合わせか足元に

ホシガラスが歩み寄って来て私達が食事をしている間中、側に来てはソーセージや

栗等を口に咥えては雛の所へ運びそしてまた足元へを繰り返していた

ホシガラスを相手に1時間ほどの時間が流れたが、そろそろ移動の準備を始めると

ゲンキンなもので別の登山者を狙い、そそくさと行ってしまった

西の端の断崖上には9合目で見えた太郎山神社が建っている

尾根伝いに進んでお詣りを済ませ一目でも良いから太郎山。大真名子、女峰が見たいねと

粘っていると天も少しばかり憐れんでくれた様で僅かながらの山体を

見せてくれたのだ

酸性雨によるものか周りの立ち枯れした木が痛々しい

(略)

展望に恵まれなかったのは残念だったが2484mの頂に立ったと言う感慨無量の喜びを

胸に抱いて男体山山頂を後にした

一歩下り始めるとズルズル滑りながら面白いように足が運び53分掛かった登りを

僅か15分で八合目に下り着いた

鉛色の空が湖面まで降り空と湖が一体となって一部分だけスポットライトを当てた様に

輝いている様に暫く見とれていたが再び駆け足状態の快適な下りを続ければ

登拝門はもう目の前でした

登山・キャンプランキング