続き

新島家の旧宅。見た目、戸建てに見えますが当時は二軒長屋で、境界は壁で仕切られていた様です。

新島襄 八重

安中藩士の長男として生まれアメリカで洗礼を受けた新島襄は帰国後キリスト教の伝道に努め後に八重の実兄・山本覚馬(元会津藩)らと共に同志社英学校を設立しました。後に八重と結婚する訳ですが戊辰戦争の際、黒髪を断ってスペンサー銃と刀で戦った男勝りの八重は大河ドラマ「八重の桜」でご存知方も多いと思います。襄は若くして亡くなりますが八重は同志社の発展に努め自らも教授となって教育に関わり87歳でこの世を去りました。書は八重の直筆、達筆ですねぇ。

襄氏がアメリカの友人に語った言葉「夫が東を向けと言ったら3年も東を向いている様な女性は嫌です」「彼女は見た目は決してハンサムでは有りません、ただ生き方がハンサムなのです。私にはそれで十分です」

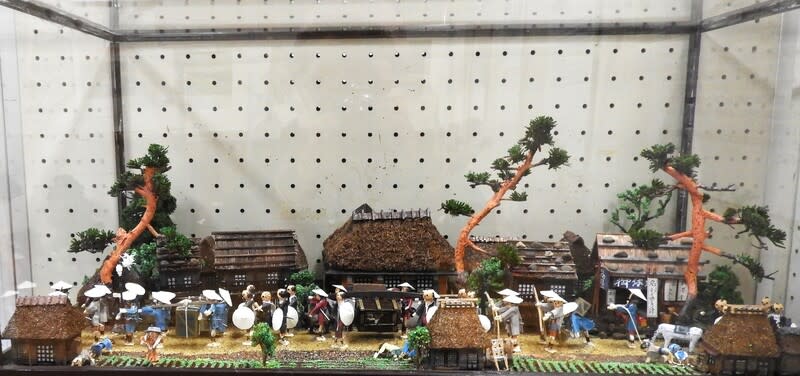

藩士だったとは言え当時の暮らしはこんなものだったのですね

襄直筆に寄る拓本と軸

新島襄旧宅を後にやはり新島襄とゆかりのある「有田屋」へと向かいました。現在も昔ながらの天然醸造の製法に拘った醤油づくりを続けているとの事です。創業は1832年、初代当主が若くして亡くなった後、妻であるまささんは二人の子供を育てながら家業を守りました。店が安中藩ご用達になる迄に持って行った2代目・次郎吉に寄り明治時代には醸造家としての有田屋が確立しました。

「富國」の銘柄が見えます。大きなレンガの煙突が此処へ来る時に見えましたが、ここからは見えませんね。店の隣に記念館がありここの醤油を使ったドーナツやお饅頭、お団子が食べられる様ですが、この日はあいにく売り切れでした。

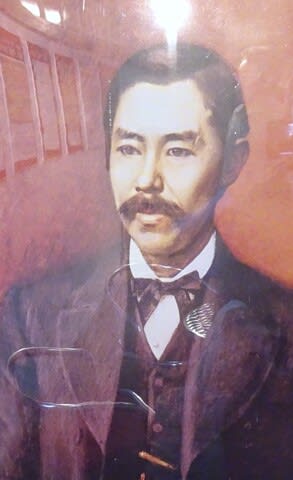

写真の人物は3代目当主次郎氏。明治11年、襄より洗礼を受けキリスト教に入信、翌年、県議会議員に当選し廃娼運動に尽力したり市内に日本初の私設図書館「便覧社」を開設、明治17年に妻の茂登子が亡きあと徳富蘆花の姉である初子を後妻に迎えます。明治21年、同志社社員に就任、襄が永眠した後、同志社理事となり82歳で永眠致しました。因みに今も現役の新島学園は次郎氏の弟、5代目正次氏が設立したものです。この5代目も詩や絵画に優れ二科会の創立に参加している人物です。余談となりますが私の姪二人も新島学園から同志社大学へ進みました。

江戸時代、参勤交代が盛んに行われていた頃の安中はこんな感じだったのでしょうね。長い安中歴史探訪となってしまいました。最後までお付き合いして下さった事に感謝しております。有難うございました。