松尾大社の摂社です。

先日読み終わった「神様のご用人」に素戔嗚尊の兄として出ていたので、

興味を引かれました。

松尾大社の売店に道を尋ねてテクテク。

松尾大社の正面鳥居の東側、南北の道をしばらく歩くと見えてきました。

ウイキペディアで見たら「つくよみのみこと」とふりがなが振ってありましたが、

ここは「つきよみのみこと」のふりがな。

どうせ古代の読み方はわからないからどっちでもいいか。

正面鳥居は修復中。

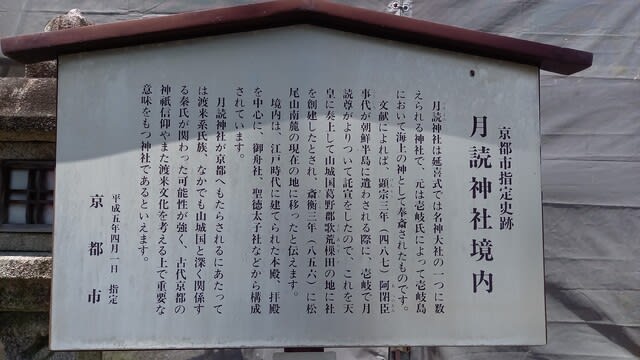

入口の駒札(京都市)

京都市指定史跡

月読神社境内

月読神社は延喜式では名神大社の一つに数えられる神社で、

元は壱岐氏によって壱岐島において海上の神として奉斎されたものです。

文献に寄れば、顕宗(けんそう)三年(487)阿閉臣事代(あべのおみことしろ)が

朝鮮半島につかわされる際に、壱岐で月読尊が寄りついて託宣をしたので、

これを天皇に奏上して山城国葛野郡歌荒す(木偏に巣)田(うたあらすだ)の地に社を創建したとされ、

斉衡(さいこう)三年(856)に松尾山南麓の現在の地に移ったと伝えます。

境内は江戸時代に建てられた本殿、拝殿を中心に御舟社、聖徳太子社などから構成されています。

月読神社が京都にもたらされるにあたっては渡来系氏族、中でも山城国と深く関係する秦氏が関わった可能性が強く、

古代京都の神祇信仰やまた渡来文化を考える上で重要な意味を持つ神社であるといえます。

平成五年四月一日指定

京都市

階段を登って境内へ。

拝殿は舞楽奉納があるのか、太鼓や椅子が準備してありました。

航海安全、交通安全、安産祈願、等、いろいろ。

航海安全は「月」なだけに潮の満ち引き?そこから派生しての交通安全?

安産祈願…母は以前海辺の産科で仕事して、

赤ちゃんが生まれるのは潮の満ち引きに連動しているみたいと言っていました。

満ち潮か引き潮か?聞いたけれど、忘れてしまいました。

親戚で出産を控えている人が居るので、安産祈願の石を撫でておきました。

白い石は祈祷していただくときに願い事を書いて奉納したものですって。

きれいに磨かれた石でした。

裏山は土砂崩れでもあったのか、木がなくなっています。

もしかしたら2018年の台風?

崖崩れを防ぐ工事をしていますの看板。

松尾大社では神饌田の稲が青々ときれいでした。

お酒の飼料館も見学。

酒造りの工程などは黄桜の資料館とあまり変わりは無いけれど、

松尾大社なだけに神話とくっついての話も。

八岐大蛇を酔っ払わせたお酒はこんなお酒、とかおもしろかったです。

エアコンはなかったけれど、中で座ってゆっくりできるようになっていました。

樽を伏せてのテーブル?江戸時代の一杯飲み屋ってこんなだったかも。

お酒のラベルの屏風もありましたよ。

知ってる銘柄がないか探してしまいました。

庭園拝見とかしたかったけれど、何しろ暑いのでパス。

次はもっとしのぎやすい時期に来ましょう。