今日はスタンプラリーに一般参加。約80人の参加者だったらしい。

江戸時代、本居宣長がたどった旅日記「菅笠日記」のコースをたどるイベントだ。

飛鳥駅~高松塚~鬼の俎・雪隠~天武・持統天皇陵~川原寺~伝飛鳥板葺宮跡~

酒舟石~飛鳥寺~甘樫丘~大官大寺跡~天香具山~藤原京までの役0キロをたどる。

スタンプラリーになっていて、6箇所では奈良大学教授の寺崎先生の解説付きで、

「菅笠日記」の現代語訳の資料により、上記コースの記述で、本居宣長がどのよう

に考えていたかを解説された。

江戸時代に本居宣長の見た飛鳥の様子が書かれていておもしろい。

その知識の広さもわかる。

そのころ(江戸時代)には、天武・持統天皇陵も中が見れたようだ。

里人の言い伝えによる武烈天皇陵というのは間違っている。と書いてあるのは、

その通りで。後に天武・持統天皇陵だと判明している。

甘樫丘

家に帰ってもらった資料を見たら、昔の飛鳥京の建物を地図に復元した図があった。

今はほとんどが土の中に埋もれていて、なかなか想像つかないが、改めて昔の飛鳥

の都のすごさがわかる。

板葺宮跡 川原寺

日陰や少し日がかげると風は涼しいが、なにしろ影がないところが多くて暑かった。

ヒメクズ満開

ガガイモ満開

私たちは途中で休憩したり、アイスを食べたりとゆっくり歩いたが、スタンプ係

の里山クラブのボランティアは日向で大変だったろう。

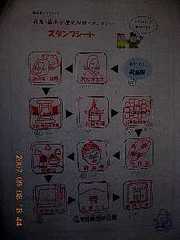

スタンプシート

最後の藤原宮跡で完歩記念の「飛鳥の地図のレジャーシート」とあすか姫と太子君の

絵のタオルをもらって解散。

レジャーシート タオル

ここから畝傍御陵前までまた歩いた。

江戸時代、本居宣長がたどった旅日記「菅笠日記」のコースをたどるイベントだ。

飛鳥駅~高松塚~鬼の俎・雪隠~天武・持統天皇陵~川原寺~伝飛鳥板葺宮跡~

酒舟石~飛鳥寺~甘樫丘~大官大寺跡~天香具山~藤原京までの役0キロをたどる。

スタンプラリーになっていて、6箇所では奈良大学教授の寺崎先生の解説付きで、

「菅笠日記」の現代語訳の資料により、上記コースの記述で、本居宣長がどのよう

に考えていたかを解説された。

江戸時代に本居宣長の見た飛鳥の様子が書かれていておもしろい。

その知識の広さもわかる。

そのころ(江戸時代)には、天武・持統天皇陵も中が見れたようだ。

里人の言い伝えによる武烈天皇陵というのは間違っている。と書いてあるのは、

その通りで。後に天武・持統天皇陵だと判明している。

甘樫丘

家に帰ってもらった資料を見たら、昔の飛鳥京の建物を地図に復元した図があった。

今はほとんどが土の中に埋もれていて、なかなか想像つかないが、改めて昔の飛鳥

の都のすごさがわかる。

板葺宮跡 川原寺

日陰や少し日がかげると風は涼しいが、なにしろ影がないところが多くて暑かった。

ヒメクズ満開

ガガイモ満開

私たちは途中で休憩したり、アイスを食べたりとゆっくり歩いたが、スタンプ係

の里山クラブのボランティアは日向で大変だったろう。

スタンプシート

最後の藤原宮跡で完歩記念の「飛鳥の地図のレジャーシート」とあすか姫と太子君の

絵のタオルをもらって解散。

レジャーシート タオル

ここから畝傍御陵前までまた歩いた。