これぞ究極の、魂の救済の物語。

オランダ人の苦悩は、まさに「ポーの一族」のエドガー同様、永遠の命を与えられた者の苦悩。あ、あくまで私の解釈です。実際のところ、オランダ人の本当の苦悩は分からない。

永遠の命があれば必ずしも幸せとは限らない。数多の出会いや恋愛を繰り返せば繰り返すほど、自分以外の人間は寿命があるわけだから、たとえ永遠の愛を誓っても死に別れる運命にある。

命がけの恋をすればするほど、別れが辛くなる。永遠の命があれば、必然的に別れの数も増えていき、別れの数だけ孤独感が増すばかり。

これが最後の恋と思ったところで、孤独感と共に生き堪え忍ばないといけないない。

それがオランダ人の苦悩だと私は解釈した。

ゼンタとの出会いによって、ゼンタの命と引き換えにオランダ人の魂が救済されたと私は解釈している。

オランダ人の苦悩は、まさに「ポーの一族」のエドガー同様、永遠の命を与えられた者の苦悩。あ、あくまで私の解釈です。実際のところ、オランダ人の本当の苦悩は分からない。

永遠の命があれば必ずしも幸せとは限らない。数多の出会いや恋愛を繰り返せば繰り返すほど、自分以外の人間は寿命があるわけだから、たとえ永遠の愛を誓っても死に別れる運命にある。

命がけの恋をすればするほど、別れが辛くなる。永遠の命があれば、必然的に別れの数も増えていき、別れの数だけ孤独感が増すばかり。

これが最後の恋と思ったところで、孤独感と共に生き堪え忍ばないといけないない。

それがオランダ人の苦悩だと私は解釈した。

ゼンタとの出会いによって、ゼンタの命と引き換えにオランダ人の魂が救済されたと私は解釈している。

ラスト、オランダ人の魂が救済された瞬間涙が出た。

もちろん、これはただの魂の救済の物語だとも思っていない。

現実に置き換えても分かるように、運命の人が必ずしも前世で契りを交わした魂の片割れだとは限らない。運命の人と思って結婚したが離婚したり、付き合っていたが別れたケースもよくあること。

大概は、運命の人とは思ってなくても、この人と結婚するかも!ビビビと直感で実際に結婚している人は多いはず。

結局のところ、運命の相手だろうが、魂の片割れであろうが、そうでなかろうが、これから起こるであろう人生の難題を二人で乗り越えられるのか?そういう相手なのか?そこが大事だと思う。ただの一目惚れの恋愛で乗り越えられるのかいささか疑問。

運命の相手だと思うなら、何が起ころうともこの人と添い遂げる覚悟があるのか?を問うた作品だと思っている。

嫉妬や猜疑心で相手を疑いを持った時点で、些細な問題も乗り越えられないと思う。

ワーグナーの初期の大作だからか、ローエングリンやパルジファルに比べたら、ヒロインに試練やお試しがない、ワーグナーにしては、ヒロインがめちゃくちゃピュア。物語もストレートなラブストーリーに驚いた

。

ラストのゼンタの行動は、まさにゼンタの魂の赴くままの決断だから、私は試練とも神様のお試しだとは思わない。自分の気持ちに正直に選択した行いだと思っている。

ワーグナー作品にしては分かりやすくて、本当に本当に素晴らしい作品でした。ラストまではこんな物語だとは想像していなかったので反動で感激してしまった。

ということで、去年の「トリスタンとイゾルデ」に引き続き、2回目の新国立劇場オペラパレスに来ました。

今作品、始まって三回目?三日目?の公演ではありますが、前二回公演が主役のオランダ人役のエフゲニー・ニキティンが体調不良で降板となったので、今日も代役の方が演じられるのかと思っていたら、エフゲニーがカムバックし、運良くオリジナルキャストで拝見することができ大変ラッキーでありました。

クラッシックホールでのクラッシック演奏は過去に数回聴いたことがありますが、オペラが格別なのかは分かりませんが、前回も思いましたが、新国立劇場の音響効果がめちゃくちゃ素晴らしい!

ワーグナーの楽曲が劇場空間を支配する力に今回も酔いしれました。

映像では伝わってこない生オーケストラならではの臨場感、ミュージカルのようなスピーカー越しじゃない生の楽器の音、マイクなしの生の歌。オペラパレスの空間支配力に痺れまくりでした!

復帰したばかりのエフゲニーのバリトンがオランダ人の苦悩を上手く表現されており大変素晴らしかったです。

ゼンタ役のエリザベート・ストリッドのソロがラストに向かうにつれて感情が乗ってラストのゼンタの歌は本当に感動しました。

ゼンタに横恋慕するエリック役のジョナサン・ストートンも、ゼンタの心を掴むには粗野でねちっこいし、それだとゼンタに振られても仕方ないやん的な役どころを美しいテノールで歌い表現され、本当に素晴らしかったです。

三人の三重唱は、オペラ無知のワタクシでも鳥肌もんでした。各人違うメロディーを歌うのは本当に聞き応えがありました。「ウエスト・サイド・ストーリー」の四重唱も好きだし、太田鉄則先生もよく重唱を作品に取り入れていて好きだった。ウタコさんの「大いなる遺産」はオススメ!

日本人キャストも本当に素晴らしく、特にゼンタパパ役の松位浩さんバスのはめちゃくちゃ低音が力強く聴き心地良かった。

舵手の伊藤達人さんのテノールも美しかった。

金子美香さんのメゾソプラノも優しい響きで素晴らしかった。

関係者さんの話によると、エフゲニーの代役だった河野鉄平さん、本番ギリギリの変更だったようで、開演20分送らせて衣装を合わせて登場するって、いくら経験があってもすぐに対応出来るって、歌舞伎役者さんもそうだけど、皆さんのプロ根性に感動してます。

ここからは再び物語に関して感じたことを書いていきたす。あくまで私が感じたことなので、プロダクションの意図とズレといること承知で書きます。

物語のあらすじは、簡潔に書くと、

船出している最中に嵐が来て嵐が静まり船員が休んでいる時、オランダ人の船に遭遇する。そこでオランダ人と船長のゼンタの父親が出会い、オランダ人の自分の財宝と引き換えに船長の娘ゼンタとの結婚の約束を交わす。ゼンタには愛を分かち合っている恋人はいるが、なぜか肖像画の謎の人物に惹かれている。肖像画の人物に出会ったら、その人物像が醸し出す苦悩をゼンタは救済したいと思っていた。

その肖像画の人物が、オランダ人に似ていた、いやその人だった。

ゼンタの使命はオランダ人の魂を救うこと。オランダ人もまたゼンタに清らかな魂に惹かれている。

ゼンタこそ、自分の苦悩を救ってくれる人物だと確信はしているが、いかんせん、ゼンタにはゼンタを心から愛しているエリックがいる。心から愛しているというよりストーカーに近い。嫉妬狂い。

オランダ人は、自分と結婚した女性は皆死ぬことをゼンタに告げ、オランダ人は身を引きゼンタを生かす決心をする。だが、ゼンタはオランダ人の魂の救済すべく、海に身を投げる。するとオランダ人も死んで幕。死ぬというよりかは魂が成仏された言った方がいいかもね。

字幕では永遠の誠と表現されていたが、ドイツ語聞き取れなかった…。まさに永遠の愛、真実の愛だと思うんよね。

オランダ人がゼンタを生かす決断をしたのは、真実の愛故にゼンタに生きてもらいたいという気持ちがあったとも解釈できる。

ゼンタこそ魂を救済してくれる女性だと確信があっても実際のところは分からない。ゼンタだけ死んで自分はこれまで同様、更に苦悩を抱えたまた生きていく可能性だってあった訳だから。

真実の愛故に、愛する人を失い自分だけ生き続けることほど苦しいことはない。

ゼンタの確信と覚悟がオランダ人の魂を救済し自由と安らぎを与え、目に見えない世界でオランダ人とゼンタは魂で結びついたとも私は願いたい。

と思ったストーリーでした。

ワーグナーが描く登場人物のキャラ設定が絶妙。分かりやすいのもいい。

晩年の作品の登場人物が複雑だっただけに本当に分かりやすいだけでなく、キャラ設定が絶妙。

拝金主義の父親なのに、ヒロインがピュアな乙女なのがいい。そんなヒロインに横恋慕するエリックがまた嫉妬狂い。それも人間らしさではある。

エリックは、ぶっちゃけ書くと、肖像画の人物(オランダ人)ほどゼンタの心を掴んでいないわけやん。端から見て、ゼンタと一緒になったとてゼンタの心を独占できるとは思わない。嫉妬でゼンタを突き倒す男にゼンタを幸せにできるのか?魔が差すはいつか必ずまた魔が差す。その時だけ魔が差すことはない。魔が差すは無意識の心の表れだから。普段言わないのに、肝心なときに余計なことを口走ったり、しない行動をしたり、それは無意識の表れだからね。普段の行いや思いが咄嗟に出ただけ。

嫉妬でゼンタを投げ飛ばすなんて、人間としてどうなん?って思う以前に、たとえゼンタと結婚しても、嫉妬以上に立ちはだかる苦難を二人で乗り越えていけるんか?っていう疑問がわく。きっと無理だと思う。そもそもゼンタの気持ち理解しようとしてないし。

ゼンタ自信も拝金主義者の娘だから同類と思われる可能性だってある。フィクショだからどうにでも書けるし、 親子でも関係ない、ではなく、

疑わしい要素がある中で真実の愛を求めたり、信じることは、現実社会でも難しい。

ゼンタとの出会いは、運命の出会いというよりかは、財宝との取引、言うなれば政略結婚みたいなもんだったわけだから、そこに真実の愛があるかは、オランダ人からしても確信は持てないはず。

それでも、ゼンタにはオランダ人の苦悩を安らぎに変えられる確信があり、また覚悟もあってのラストの決断だと思うから、真実の愛を分かち合った相手かどうかは、正直死なないと分からないことだけども、自分の第六感を信じることも大事だと思うし、勘違いだったとしても嘆かない覚悟も必要だと思わせてくれる力強いメッセージ性がある作品だと思った。

今まで観た作品が、ヒロインに試練をあたえたり、猜疑心植え付けることで、本来の人間のあるべき姿であったり、君主としての理想像であったり、宇宙の愛を表現したりと難しい作品ばかりでしたが、

ワーグナーの初期作品だっただけにワーグナーのピュアさを実感できる作品であった

ことが嬉しかった。

あまりにも感動してブロマイド買ってしまった!「トリスタンとイゾルデ」も買えば良かったと後悔…。

本当に新国立劇場オペラパレス、中ホールも大好きですが、オペラパレスも最高!オーケストラの空間支配力はマジで溜まらん!

調べたら毎年ワーグナー作品を上演されているので、次年度は何を上演してくれるのか楽しみです。

いつかローエングリンお願いします!

あまりにも感動してブロマイド買ってしまった!「トリスタンとイゾルデ」も買えば良かったと後悔…。

本当に新国立劇場オペラパレス、中ホールも大好きですが、オペラパレスも最高!オーケストラの空間支配力はマジで溜まらん!

調べたら毎年ワーグナー作品を上演されているので、次年度は何を上演してくれるのか楽しみです。

いつかローエングリンお願いします!

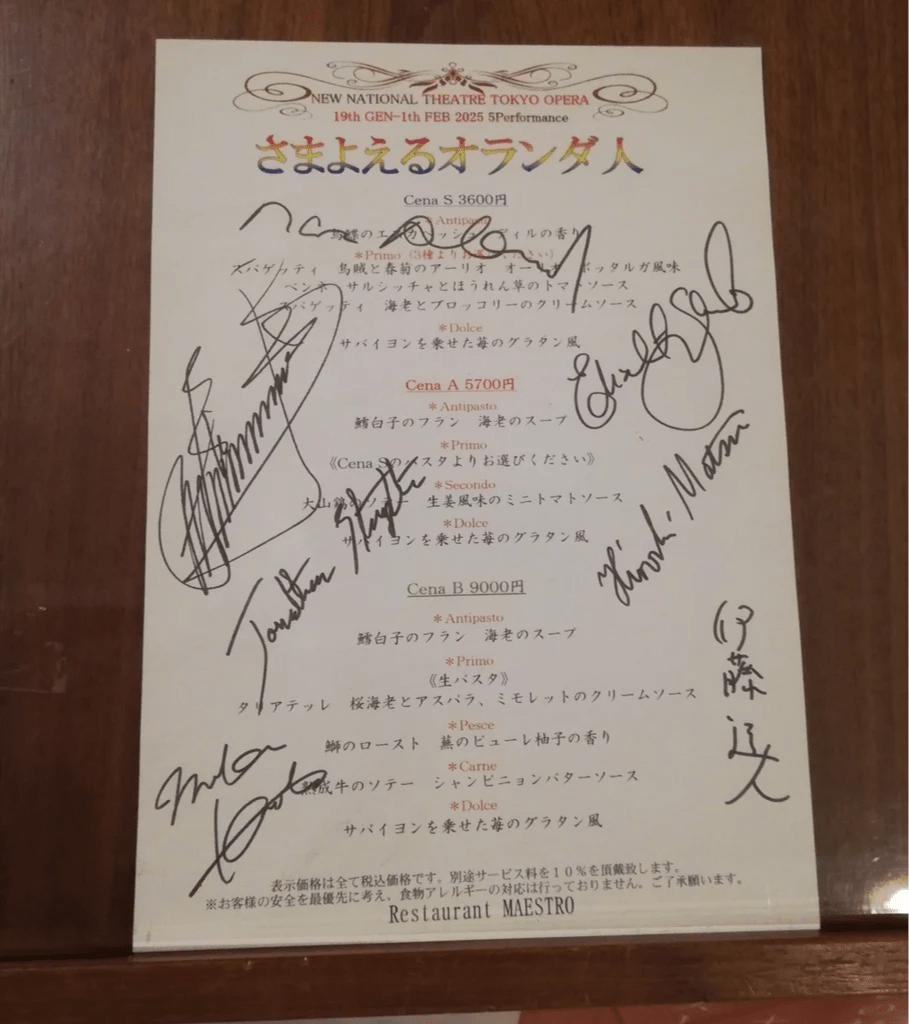

↑おそらくキャスト陣のサイン