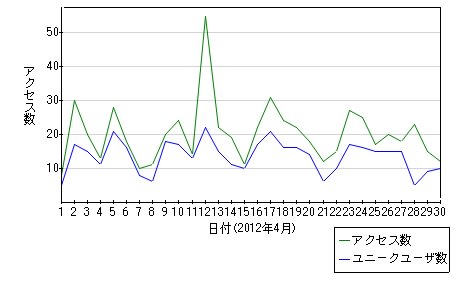

平成24年4月29日 13:30~

「津山城を中心としたまちづくり」シンポジウム

社)津山青年会議所創立55周年記念

津山市総合福祉会館4階大会議室

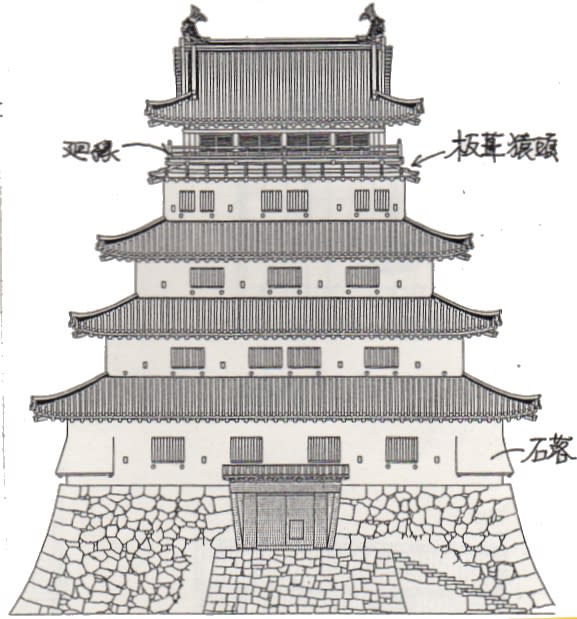

●基調講演「津山城の魅力」

三浦正幸先生(広島大学大学院教授)

津山城は近世城郭である。(豊臣秀吉のころ)

津山城は、日本の城 10位以内に入る立派なお城で有った。

日本三大名城(大阪城、熊本城 姫路城)-名古屋城が空襲で燃えた為

日本三大平山城とすると(姫路城、熊本城、津山城)となる

典型的一二三段の石積み(津山城、丸亀城)

日本三大山城(岩村城(岐阜県) 高取城(奈良県) 備中松山城(岡山県))

津山城は日本で誇れる城でありながら、それを認識していない。

津山城は多くの櫓を配置している、珍しい城であった。

津山城は層塔型天主である。

五重五階天主は禁止されたいたが、4階の屋根を板葺とした。

森忠正の身分(地位)により、五重天主が建てられなかった。

4重五階天主として、している。

最上階に上段の間がある。

北九州の小倉城の図面を手に入れて、築城した。

まだまだ興味のある話しを聴くことができました。

平成24年4月28日 18:00

毎月行われている、勉強会に飛び入り参加させていただきました。

相互のコミュニケーションの場として、またノミニケーションとしての集まりです。

中山間の話題の中で、「小字名」が出てきました。

どこにいっとりんちゃん

「美作」に行っとる。

また、遠いところに

行き先は、近くの田んぼだった

字名で指定されている「中山間指定地域」なかなか厄介です!

※議会だよりを渡す。

備忘録

美作国建国1300年 「感動!みまさか 津山地域」 と少し長いキーワードですが、一度見てください。

平成24年4月27日 19:00~

「鶴山を考える会」による講演会

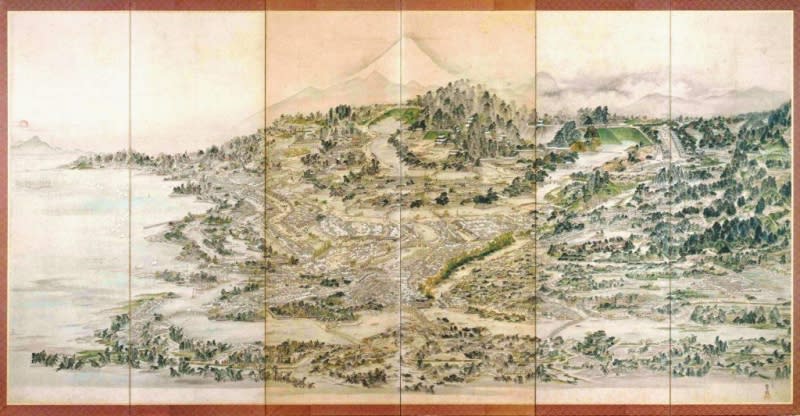

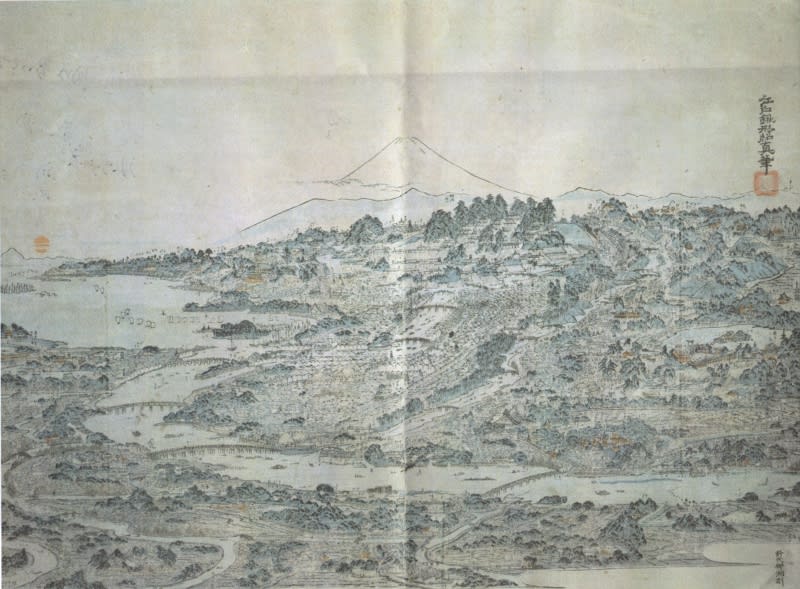

津山郷土博物館の尾島館長の鍬形蕙斎と江戸一目図屏風の話でした。

津山市蔵 六曲一隻 縦176㎝、横353㎝(津山市ホームページから)

津山郷土博物館で所蔵している「江戸一目図屏風」(1809年作)の複製パネルが、東京スカイツリー(今年5月22日オープン)の第一展望台で展示されます。

江戸一目図屏風は、津山藩のお抱え絵師であった鍬形蕙斎(くわがた・けいさい、1764~1824)が描いた鳥瞰図です。六曲一隻の屏風には、手前に隅田川を配して遠くに富士山を望みながら、江戸の町が細部にわたって描かれています。

江戸名所之絵(縦43.7cm × 横57.7cm)

講演会で配布されたもの(1803年-木版画)

現代でいう、江戸紹介パンフレット(地域紹介文字が記載)

講演の内容(あっという間の90分!)

・蕙斎が津山藩のお抱え絵師になった経緯

・江戸一目図屏風絵と江戸名所之絵との違い

・四季の表現

・描かれているのは、朝か夕刻か

・細部の表現(火消しのまとい、釜の表現)

説明を聞かないと、ただの シミにしか見えないかも

・屏風を見るときは、下から見ると表情が違う

津山市郷土博物館で確認してみよう!

聞けば聞くほど興味が湧いてくる話でした。

本物は、5月23日から、大阪歴史博物館で見れます。

特別展示 ザ・タワー

(展示期間が有るようですので、要確認!)

関連(過去のブログ)

平成24年4月24日

旧勝北地域を廻っていたら、色々見えてくる。

掘立小屋を建築中

掘立柱は立派なヒノキを使用しています。

接続部分は、金具を使用していましたが、これぞ掘立小屋

完成が楽しみです。

猪わなの設置と、イノシシ進入防止扉

山道にこのような扉を設置することで、山から農地へのイノシシ進入防止措置を行っている。

すべとの個所にこのような扉を設置することは、難しいが、地域皆さんの苦労の跡がうかがえる。

尚、看板はいまだに勝北町のまま。

昨日(4月23日)のことですが、上棟式での餅投げが行われていた。

車が多くあると、ついつい好奇心が働いて「何かな?」ののぞいてみると、棟上げのお祝いの場に出会えた。

新築おめでとうございます。

平成24年4月23日 13:30~

厚生委員会の勉強会に飛び入り参加

厚生委員会主催、津山市地域包括支援センター(坂手所長、松尾社会福祉士、大橋保健師による、「認知症サポーター養成出前講座」を受講

平成19年から進めているこの講座、現在2929人のサポートが揃う。

昨年は、林田小学校で54名の小学生に出前講座を行った。

「認知症サポートー100万人キャラバンとしてスタートしたが、現在、全国で300万人となっている。

認知症サポーターとは、特別なことをやる人ではありません!

認知症を理解した認知症の人への「応援者」です。

●認知症の人への対応の心得”3つの「ない」”

●具体的な対応の7ポイント

・・・・・・・

-地域で出前講座を開き、認知症を理解してください。-

テキスト代100円/人を払いました。

津山市役所1階 地域包括支援センターに連絡

0868-23-1004(キャラバンメイトの方と言えば、即つながります)

※10:00~ 議会活性化委員会傍聴

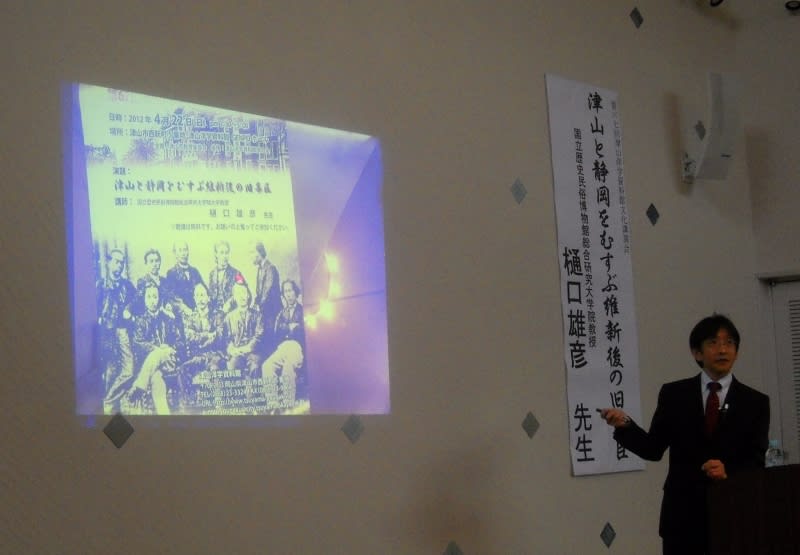

平成24年4月22日 13:30~

津山洋学資料館主催の講演会を聴講

講演:津山と静岡をむすぶ維新後の旧幕臣

講師:樋口雄彦(ひぐちたけひこ)先生

国立歴史民族博物館総合研究所大学院大学教授

津山と静岡を結ぶ先人

徳川幕府にスカウトされて、幕臣となった津山出身の先人が、明治維新により徳川家と共に静岡に移り住み、静岡学問所等で指導者となる。などの話です。

(難しい!)

松平確堂(8代津山藩主)

松平確堂(斉民)は、数多くいた徳川家斉の子の一人(十六男)で、津山藩養子となった。このとき津山藩は五万石から六万石に復禄した。確堂は家臣に文武を督励し、教諭所や勧農所を開き民政に意を尽くした。しかし養父斉孝に実子が生まれ、藩内は前藩主を中心とする佐幕派と、当藩主を奉ずる勤王派に分かれて対立した。明治元年(1868)四月には静寛院宮(和宮)の守衛を命ぜられ、同年五月、徳川家達の後見人となった。明治二十四年(1891)七十八歳にて没。

津田真道

明治初期の啓蒙思想家。美作国(岡山県)津山藩出身。江戸に出て箕作阮甫に蘭学,佐久間象山に兵学を学ぶ。蕃書調所教授手伝並となり,西周を知る。西らとともにオランダに留学し,フィセリングに師事して法学,経済学を修めて1865年(慶応1)に帰国し,日本で最初の近代法学書《泰西国法論》(1868)を出版した。維新政府に出仕して〈新律綱領〉の編纂に従い,また,日清修好条規締結に際して全権副使を務めた。この後,元老院議官,東京学士会院会員,民法編纂委員,衆議院議員,衆議院副議長(初代)を歴任。・・・

菊池大麓

西洋の数学を初めて本格的に日本に紹介した明治時代の数学者。洋学者箕作秋坪(みつくりしゆうへい)の次男として江戸に生まれ,秋坪の実家菊池家を継ぐ。1861年(文久1)蕃書調所に入学し洋学を学び,64年(元治1)9歳でそこの句読教授当分助になる。66年(慶応2)11歳でイギリスに留学し68年(明治1)帰朝した。70年再びイギリスに留学,77年ケンブリッジ大学を卒業し,直ちに東京大学理学部教授となった。81年より93年まで理学部長(理科大学長)を歴任した。・・・

午前

法事

平成24年4月21日11:00~

あば交流館主催の阿波ウォークに参加

尾所の桜を目指して、3kmのウオーキングに参加する。

残念ながら、桜の開花はまだでしたが、阿波の自然を満喫いたしました。

尾所の桜は、4月28日からが見ごろと考えます。

ウォークの後、布滝に行きましが、雪解けで水量が増し、見応えのある滝を見る事ができました。

道中には、まだ残雪あります。

帰路、ウッドパーク声ヶ乢に寄り道しました。

桜が満開です!

今日・明日が見ごろです!

明日は、天候が悪い予報で、残念ですが。

津山市内と比べると、開花時期が10日あまり違います。

追記(4月22日)

前日夜半から雨となり、強風が吹く荒れる最悪の天気となりました。

平成24年4月20日 14:00

津山市が行う、つやま援農塾に21人が参加し、塾の開講式が津山市役所2階会議室で行われる。

野菜やピオーネの栽培について、11月までの4回、各指導者の圃場で基礎学習や実習を行う。

塾生の自己紹介の中で、定年退職した方、地域の女性グループの方、ご夫婦で農業に取り組もうとする方、農地を借りて野菜を作ろうとする方、など それぞれの目標と思いをもっておられます。

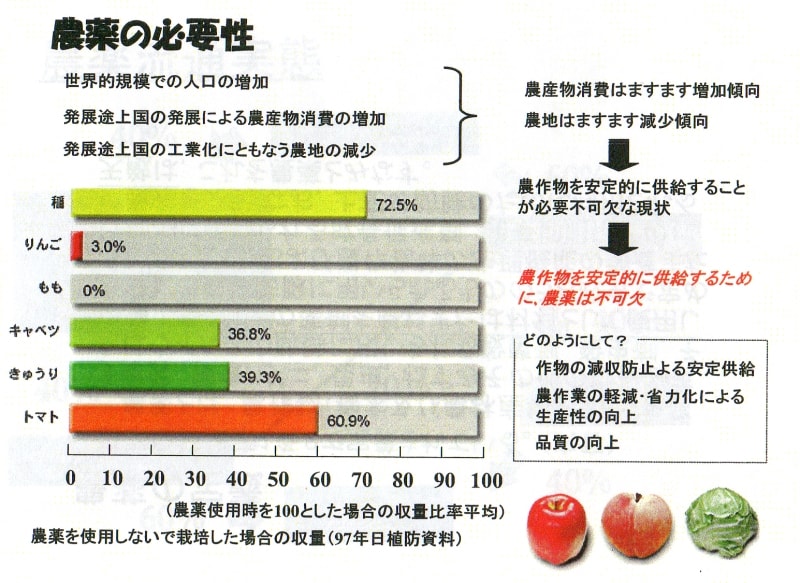

今日は、土づくりと農薬についての基礎講座がありました。

農薬の話しで驚いたことは、

「もも」は、農薬が無いと収穫量0%、リンゴは3%となっている。驚きです。

木村秋則さんの無農薬リンゴの収穫に改めて、感動を覚える。

農薬使用時は、説明書を確り読むこと、説明書に従って使用することを学ぶ。

4回の受講で、農業を理解できるとは考えておりませんが、基礎的な部分の一端でも習得したいと思います。

●午前中は、さくらワークヒルズ(障害福祉サービス事業所)を訪問し、利用者の皆さんの作業状況を観させていただきました。

作州がすりのネクタイを購入しました。

●PM6:30~農産物研究会に参加しました。有志で、今後の農業について、意見を出し合う場として会を進めて行こうと言う事になりました。

次回は鏡野町内で行う予定です。

新しいメンバー 2名が加わりました。

●研究会終了後、「県北親の会ネット」の定例会に参加しました。

相談支援体制という重要な課題について協議の場となっておりました。

会議の途中に入って大変失礼しました。