みなさま、こんにちは(*^_^*)

今月はじめ、東京歌会の吟行会で川越に行ってまいりました。

行く前は「かわごえ~? 何故~??」という感じだったし、

雨の予報ですっかり気持ちが後ろ向きになっていたのです。

しかも2時間くらいしか見て回れないし・・。

歌゛作れるかなぁ?(・ω・;A

喜多院や菓子屋横丁はあきらめて、

歌会会場「福登美」に近い

「蔵づくりの町並み」(以下、「蔵づくり通り」と呼びます)と

「蔵里」に絞ることにしました。

長くなりますので、お時間おありの時にどうぞ。

当日は朝から霧雨。

あまりひどくなりませんように。

八高線「川越行き」が偶然来たので

少し時間がかかるけれど、

ローカル線の旅をすることにしました。

1時間10分ほどで川越駅。

駅前の観光案内所で地図と情報をもらいました。

蔵づくり通りまでは2キロありますので、

バスは待つ時間が惜しく

タクシーに乗ることにしました。

ここで運転手さんに「仲町」は「なかちょう」

「蔵里」は「くらり」と読むことをおそわりました。

仲町は蔵造り通りの起点。

和菓子の「亀屋」があります。

傘をさして地図を広げていたせいか、

カメラの操作を誤ったとみえ、

写真がレトロな色になっています。

りそな銀行。

窓の部分のアップは撮っていないのですが・・(・ω・;A

1枚の写真を5枚くらいのバリエーションに加工する

ボタンを押してしまったらしい。

雨の中、蔵づくり通りを奥へと歩きます。

ここにも亀屋。

蔵がお店になっているんですね。

時の鐘。工事中らしく覆いがあるので、

遠くから眺めただけ。

蔵づくり資料館。

あまりゆっくりはできないのですが。

入り口から。奥の蔵を見学できるようです。

大八車?

蔵の内部の展示が見られます。

タバコで財をなした方がいたようです。

水路で東京に運んだのてすね。

急な階段。

お隣の蔵。消防グッズが展示されています。

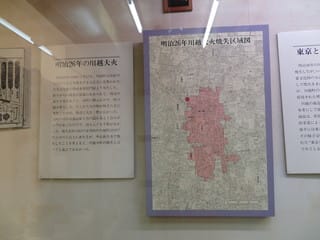

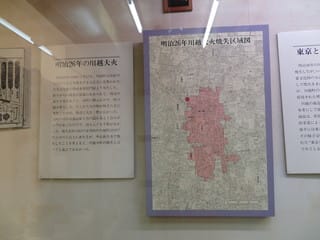

川越では新しいところて明治26年大火がありました。

江戸時代から何度もの大火で町が焼失し、

火に強い蔵造りで店を作ることにしたのでした。

蔵の構造。

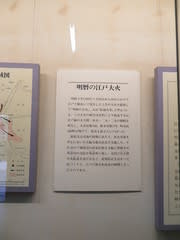

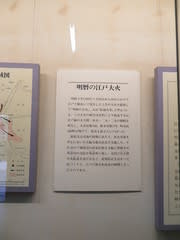

明暦の大火。

享保の大火。

なるほど、蔵造りの町並みは

川越の繁栄と大火事か作りだしたのですね。

立派な蔵の屋根。

井戸。

蔵の住居部分。

2階に上がれます。

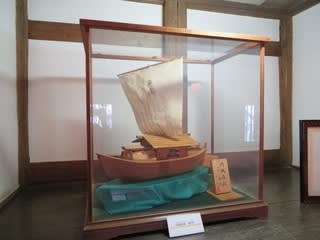

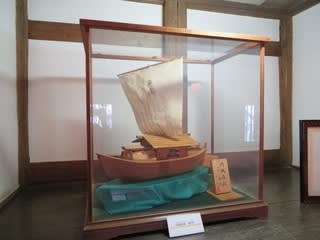

川越までは江戸から水路が開かれていて、

こんな帆掛け舟も走っていたのですね。

「川越夜舟」は一晩で江戸まで下ったそうです。

お芋やタバコをいっぱい積んだのかしら。

帰りは江戸の魚などを摘んで帰ったらしいです。

川越まつり会館。

予定にはなかったですが、この建物の前で

人力車のおにいさんに「是非見ていって」と勧められて

見ていくことに。

川越まつりは氷川神社のお祭りです。

次週の土日、10月15日、16日。

今年は偶然15日が土曜でしたので、

神輿と山車が両方でますが、ずれると

土日に山車、15日に神輿のみになるらしい。

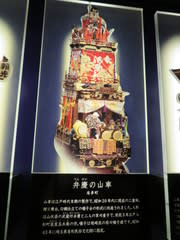

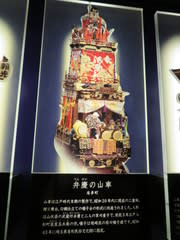

そして、この山車が豪華ですごいらしい。

暗くてよくわからないでしょうが、

8メートルの高さがあるそうです。

本物が2台展示されています。

全部で29台ありますが、

毎年出るのは20台くらい。

今年お休みの山車です。

江戸時代から受け継いでいるものもあり、

焼けて作りなおしたものもあり、

今作ると一億円を越えるという、

見事なものです。

一番上のお人形は町によってちがいますが、

下の部分、櫓に収納できるようです。

人形上げ下げのためのからくり、

またその下の舞台が回る仕掛けも

展示してあり、解説してくださいました。

映像も見られ、川越の祭りの素晴らしさを堪能し、

人込みの苦手なノイバラはお祭りは無理にしても、

また是非近日来てみたいとおもったことでした。

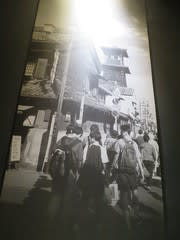

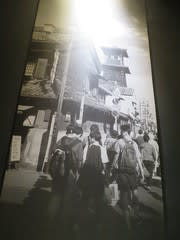

山車のパネルがあったので、

江戸時代からの古い山車を撮ってみました。

昭和の頃でしょうか。

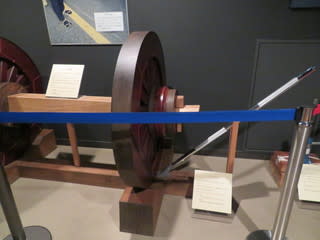

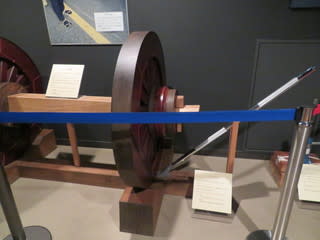

この「目塗り台」を見ることを勧められました。

これがタクシーの運転手さんが話していた、

車輪の下に挿しこんて方向転換するための道具にゃ。

すごく面白かったです。お祭り会館を振り返る。

道路の向こうに最古の大沢家住宅と「金笛」。

金笛と大沢家住宅の間の路地。

大沢家住宅。工芸品を売っているらしいお店の中は

入りにくくて外観のみ・・(・ω・;A

「金笛」でお醤油、たまり漬け、お煎餅を購入。

「金笛」は以前いただいて、味と容器が

とても気に行っていたことを思い出しました。

おうどんを食べらるカフェも併設されていて、

今度来てみたいです。

種屋さん。おもしろそうたけど、見ている時間はありません。

雨が激しくなってきました。

1週間後の祭りの紅白幕がすでに張られはじめています。

これです、目塗り台。

落語「火事息子」にも火事で蔵の窓を

目塗りする場面が出てきますが、

こんな台を足場にしたのでしょうか。

マンホールも火消し。

これから駅に戻って「蔵里」に行きます。

途中で吟行会の方々と何人もすれ違いました。

仲町交差点。

蓮馨寺(れんけいじ)。

おびんずるさまをなでて、

痛いところが治るようにお願しました。

着きました、蔵里。

コエドビールが生で飲めます。

フルーティな「伽羅」。

コエドビールはさつま芋原料なのが珍しいのですが、

これは小麦のビールです。

コエドビールは有名ですが、新しい。

ここ蔵里は鏡山酒造の古い蔵を利用しているらしいです。

なので、「鏡山」のお祭りカップ酒も買いました。

コエドヒールはさつま芋のも酵母が生きているそうで、

生っぽくておいしかったです。

(ここで飲んだのではなく、おみやげね)

ざんざん振りですが、ビールを飲みながら歌を作ります。

ここでは正面の蔵でお食事もできますが・・。

これからおいしいお食事が舞っていますので。

蔵里のすぐ裏(表?)の「福登美」。

昼ごはんを食べながら歌会です。

豪華。

先程、蔵里の入り口で売っていた

「猫だるま」と「川越唐桟」のキーホルダー。

ダルマは川越の若い女性が

絶えようとしていた川越だるまの後をとり、

普通のダルマもつくっていますが、

まねき猫がダルマを抱いているのや、

ノイバラが買ったようなバリエーションを生み出しています。

ふるい技術の上に

若い方の新しい感覚が加わるっていいですね。

地酒「鏡山」も絶えようとしていたのを

若い方が受け継がれて、

もうそのエビソードだけで泣けそうです。

受け継ぐのは大変だけれど、

根っこのある新しさがノイバラは好きです。

歌会は3時間ほど。

2次会はお隣の部屋。

ここの日本酒は「鏡山」。

よく冷えてさわやかでおいしかった。

スタバで3次会。火―チフレーバーのアイスティー。

え~とこれは・・H部さんのコーヒーが珍しいので撮れと言われたのですが

今となっては何が珍しかったのか・・(・ω・;A

このあと、目指す電車まで5分しかないというので、

M岡さん、S藤さんとダッシュしたのでした。

ぜーはー(・ω・;A な1日でした。

「金笛」のお醤油、生姜と胡瓜のたまり漬け。

お煎餅。

いも煎餅。片面のみ砂糖を塗った

ちょい甘がおいしかったです。

素焼きしたのは、酒の肴にいいかも。

川越②へ続く

今月はじめ、東京歌会の吟行会で川越に行ってまいりました。

行く前は「かわごえ~? 何故~??」という感じだったし、

雨の予報ですっかり気持ちが後ろ向きになっていたのです。

しかも2時間くらいしか見て回れないし・・。

歌゛作れるかなぁ?(・ω・;A

喜多院や菓子屋横丁はあきらめて、

歌会会場「福登美」に近い

「蔵づくりの町並み」(以下、「蔵づくり通り」と呼びます)と

「蔵里」に絞ることにしました。

長くなりますので、お時間おありの時にどうぞ。

当日は朝から霧雨。

あまりひどくなりませんように。

八高線「川越行き」が偶然来たので

少し時間がかかるけれど、

ローカル線の旅をすることにしました。

1時間10分ほどで川越駅。

駅前の観光案内所で地図と情報をもらいました。

蔵づくり通りまでは2キロありますので、

バスは待つ時間が惜しく

タクシーに乗ることにしました。

ここで運転手さんに「仲町」は「なかちょう」

「蔵里」は「くらり」と読むことをおそわりました。

仲町は蔵造り通りの起点。

和菓子の「亀屋」があります。

傘をさして地図を広げていたせいか、

カメラの操作を誤ったとみえ、

写真がレトロな色になっています。

りそな銀行。

窓の部分のアップは撮っていないのですが・・(・ω・;A

1枚の写真を5枚くらいのバリエーションに加工する

ボタンを押してしまったらしい。

雨の中、蔵づくり通りを奥へと歩きます。

ここにも亀屋。

蔵がお店になっているんですね。

時の鐘。工事中らしく覆いがあるので、

遠くから眺めただけ。

蔵づくり資料館。

あまりゆっくりはできないのですが。

入り口から。奥の蔵を見学できるようです。

大八車?

蔵の内部の展示が見られます。

タバコで財をなした方がいたようです。

水路で東京に運んだのてすね。

急な階段。

お隣の蔵。消防グッズが展示されています。

川越では新しいところて明治26年大火がありました。

江戸時代から何度もの大火で町が焼失し、

火に強い蔵造りで店を作ることにしたのでした。

蔵の構造。

明暦の大火。

享保の大火。

なるほど、蔵造りの町並みは

川越の繁栄と大火事か作りだしたのですね。

立派な蔵の屋根。

井戸。

蔵の住居部分。

2階に上がれます。

川越までは江戸から水路が開かれていて、

こんな帆掛け舟も走っていたのですね。

「川越夜舟」は一晩で江戸まで下ったそうです。

お芋やタバコをいっぱい積んだのかしら。

帰りは江戸の魚などを摘んで帰ったらしいです。

川越まつり会館。

予定にはなかったですが、この建物の前で

人力車のおにいさんに「是非見ていって」と勧められて

見ていくことに。

川越まつりは氷川神社のお祭りです。

次週の土日、10月15日、16日。

今年は偶然15日が土曜でしたので、

神輿と山車が両方でますが、ずれると

土日に山車、15日に神輿のみになるらしい。

そして、この山車が豪華ですごいらしい。

暗くてよくわからないでしょうが、

8メートルの高さがあるそうです。

本物が2台展示されています。

全部で29台ありますが、

毎年出るのは20台くらい。

今年お休みの山車です。

江戸時代から受け継いでいるものもあり、

焼けて作りなおしたものもあり、

今作ると一億円を越えるという、

見事なものです。

一番上のお人形は町によってちがいますが、

下の部分、櫓に収納できるようです。

人形上げ下げのためのからくり、

またその下の舞台が回る仕掛けも

展示してあり、解説してくださいました。

映像も見られ、川越の祭りの素晴らしさを堪能し、

人込みの苦手なノイバラはお祭りは無理にしても、

また是非近日来てみたいとおもったことでした。

山車のパネルがあったので、

江戸時代からの古い山車を撮ってみました。

昭和の頃でしょうか。

この「目塗り台」を見ることを勧められました。

これがタクシーの運転手さんが話していた、

車輪の下に挿しこんて方向転換するための道具にゃ。

すごく面白かったです。お祭り会館を振り返る。

道路の向こうに最古の大沢家住宅と「金笛」。

金笛と大沢家住宅の間の路地。

大沢家住宅。工芸品を売っているらしいお店の中は

入りにくくて外観のみ・・(・ω・;A

「金笛」でお醤油、たまり漬け、お煎餅を購入。

「金笛」は以前いただいて、味と容器が

とても気に行っていたことを思い出しました。

おうどんを食べらるカフェも併設されていて、

今度来てみたいです。

種屋さん。おもしろそうたけど、見ている時間はありません。

雨が激しくなってきました。

1週間後の祭りの紅白幕がすでに張られはじめています。

これです、目塗り台。

落語「火事息子」にも火事で蔵の窓を

目塗りする場面が出てきますが、

こんな台を足場にしたのでしょうか。

マンホールも火消し。

これから駅に戻って「蔵里」に行きます。

途中で吟行会の方々と何人もすれ違いました。

仲町交差点。

蓮馨寺(れんけいじ)。

おびんずるさまをなでて、

痛いところが治るようにお願しました。

着きました、蔵里。

コエドビールが生で飲めます。

フルーティな「伽羅」。

コエドビールはさつま芋原料なのが珍しいのですが、

これは小麦のビールです。

コエドビールは有名ですが、新しい。

ここ蔵里は鏡山酒造の古い蔵を利用しているらしいです。

なので、「鏡山」のお祭りカップ酒も買いました。

コエドヒールはさつま芋のも酵母が生きているそうで、

生っぽくておいしかったです。

(ここで飲んだのではなく、おみやげね)

ざんざん振りですが、ビールを飲みながら歌を作ります。

ここでは正面の蔵でお食事もできますが・・。

これからおいしいお食事が舞っていますので。

蔵里のすぐ裏(表?)の「福登美」。

昼ごはんを食べながら歌会です。

豪華。

先程、蔵里の入り口で売っていた

「猫だるま」と「川越唐桟」のキーホルダー。

ダルマは川越の若い女性が

絶えようとしていた川越だるまの後をとり、

普通のダルマもつくっていますが、

まねき猫がダルマを抱いているのや、

ノイバラが買ったようなバリエーションを生み出しています。

ふるい技術の上に

若い方の新しい感覚が加わるっていいですね。

地酒「鏡山」も絶えようとしていたのを

若い方が受け継がれて、

もうそのエビソードだけで泣けそうです。

受け継ぐのは大変だけれど、

根っこのある新しさがノイバラは好きです。

歌会は3時間ほど。

2次会はお隣の部屋。

ここの日本酒は「鏡山」。

よく冷えてさわやかでおいしかった。

スタバで3次会。火―チフレーバーのアイスティー。

え~とこれは・・H部さんのコーヒーが珍しいので撮れと言われたのですが

今となっては何が珍しかったのか・・(・ω・;A

このあと、目指す電車まで5分しかないというので、

M岡さん、S藤さんとダッシュしたのでした。

ぜーはー(・ω・;A な1日でした。

「金笛」のお醤油、生姜と胡瓜のたまり漬け。

お煎餅。

いも煎餅。片面のみ砂糖を塗った

ちょい甘がおいしかったです。

素焼きしたのは、酒の肴にいいかも。

川越②へ続く