映画「かいじゅうたちのいるところ」を観てきました。

あの絵本がどんな映像になっているのだろう?! わくわく♪

公式サイトを何度も眺め、昨年から楽しみにしていたので、

まだ本調子ではないのですが、立川シネマシティまで出かけました。

今日はワンコのバッグがお供です♪

お腹と背中と足にホカロンを貼り付けて、防寒も万全。

あまり混んでいなくて、ゆっくりと観られました。

結果・・

何だか、とても悲しくなりました。

やはり「原作を読んだものは映画を観ない」という

いつものルールを守ったほうがよかったかも・・。

主人公マックス役のマックス・レコーズは上手だったし、

着ぐるみのかいじゅうもよかったのですが、

かいじゅうたちの世界の描き方が・・。

原作のもつ単純さとほのぼのとした温かさが大好きなのですが、

映画では生臭い社会の複雑さと人間存在の難しさがもちこまれて、

がっかりしてしまいました。

何も狼の着ぐるみを着たマックスと

かいじゅうたちが出てくる必要もない話です。

かいじゅうたちと遊ぶマックスはあまり楽しそうではなかった。

彼の獣性を爆発させるべきところで、小賢しく立ち回ってしまっています。

1冊の絵本を長時間の映像にするという難しさはあるでしょうけれど、

40年以上たって社会状況が変化した現在でも

この絵本が支持されているというのは、

この単純さと温かさが愛されているのだと思います。

同じ設定で、もっと違った描き方が出来たのではないでしょうか。

最後にマックスがかいじゅうたちと別れるところも、

「ぼくは王様ではなくてただのコドモだから人間の世界へ帰るよ」

といった感じで、かいじゅうたちをそのままほったらかして

達成感もなくさっさと去るのが、えっ、と肩透かしを食らった感じです。

かいじゅうたちとのふれあいこそが

映画でふくらませることができる部分なのに。

ただのコドモ・・そのただのコドモの想像力でかいじゅうの王様になって、

どんちゃん騒ぎをやって、そしてママのもとへ帰るんでしょう。

絵本を読んだただのコドモはどんなに勇気づけられることか!

コドモ目線の絵本が、大人目線のお話に書き換えられてしまったような

もどかしさを感じました。

大好きな絵本だっただけに期待が大きく、

失望感もまた大きかったのかもしれません。

「マルコビッチの穴」は面白かったけれど、スパイク・ジョーンズ監督の、

この作品は成功したとは思えません。

なんだか日差しが春めいてきたので、

ノイバラ山荘も春モードにしてみました♪

気分は春♪なのですが、体調があまりよくなくて、

家でうだうだしているのですが、今日はダイソーで買ってきた

『イチからはじめる!Excel』を片手に出納簿を作ってみました。

いよいよ会計の仕事が始まるので、

使える方が便利だろうとは思っていましたが、

Exelは触ったことがなかったので、

どうしようかな~としばらく迷っていたのです。

突然「あ、できるかも」と思ったので、やってみることにしました。

やってみると、難しいことはまだ分からないけれど、

会計報告書を作るくらいはできそうです。

この「あ、できるかも」というのは、私の場合、

助走期間がかなり必要なのです。(「とろい」ともいう(・ω・;A )

以前使っていたワープロも、今使っているパソコンも、

買ってから机の上に置いてずっと眺めていて、

1年位してからおそるおそる触り始めたし、

ブログを始めるのもインターネットを始めて5年位かかっています。

仕事でパソコンを使っていればまた違うのでしょうけれど、

Wordはブログを書いたり、短歌の歌稿を作るのに使ったりするくらいだし、

Exelを使う必要は今まで全くありませんでした。

幼少時よりファミコンで鍛えられ、中学校から授業でパソコンに触っていた

息子の世代に敵うはずもありませんが、

これから少しExelとも仲良くなれるでしょうか。

* * * * *

先週の万葉講座。

万葉集巻十八4106-4110

家持が部下の書記である尾張少咋(をくひ)の不倫を教え諭す長歌と短歌。

4109 くれなゐはうつろふものぞつるばみのなれにし衣(きぬ)に

なほ若(し)かめやも

くれないは紅花で染めた色、橡(つるばみ)は団栗で染めた黒染色。

紅は色褪せるけれど、橡で染めた布は丈夫になるし

肌に馴染んでも色褪せないらしい。

華やかな愛人は地味な妻に敵わないでしょ、

ということだけれど両方を求めるのもまた人の常。

まだ32歳の家持が偉そうに諭しているのもおかしいけれど、

人の心は1300年たっても変わらないものなのですね。

あと3年半で全20巻制覇?

私は途中からの参加ですので、また巻一から始めて下さっても嬉しいです。

ノイバラ山荘も春モードにしてみました♪

気分は春♪なのですが、体調があまりよくなくて、

家でうだうだしているのですが、今日はダイソーで買ってきた

『イチからはじめる!Excel』を片手に出納簿を作ってみました。

いよいよ会計の仕事が始まるので、

使える方が便利だろうとは思っていましたが、

Exelは触ったことがなかったので、

どうしようかな~としばらく迷っていたのです。

突然「あ、できるかも」と思ったので、やってみることにしました。

やってみると、難しいことはまだ分からないけれど、

会計報告書を作るくらいはできそうです。

この「あ、できるかも」というのは、私の場合、

助走期間がかなり必要なのです。(「とろい」ともいう(・ω・;A )

以前使っていたワープロも、今使っているパソコンも、

買ってから机の上に置いてずっと眺めていて、

1年位してからおそるおそる触り始めたし、

ブログを始めるのもインターネットを始めて5年位かかっています。

仕事でパソコンを使っていればまた違うのでしょうけれど、

Wordはブログを書いたり、短歌の歌稿を作るのに使ったりするくらいだし、

Exelを使う必要は今まで全くありませんでした。

幼少時よりファミコンで鍛えられ、中学校から授業でパソコンに触っていた

息子の世代に敵うはずもありませんが、

これから少しExelとも仲良くなれるでしょうか。

* * * * *

先週の万葉講座。

万葉集巻十八4106-4110

家持が部下の書記である尾張少咋(をくひ)の不倫を教え諭す長歌と短歌。

4109 くれなゐはうつろふものぞつるばみのなれにし衣(きぬ)に

なほ若(し)かめやも

くれないは紅花で染めた色、橡(つるばみ)は団栗で染めた黒染色。

紅は色褪せるけれど、橡で染めた布は丈夫になるし

肌に馴染んでも色褪せないらしい。

華やかな愛人は地味な妻に敵わないでしょ、

ということだけれど両方を求めるのもまた人の常。

まだ32歳の家持が偉そうに諭しているのもおかしいけれど、

人の心は1300年たっても変わらないものなのですね。

あと3年半で全20巻制覇?

私は途中からの参加ですので、また巻一から始めて下さっても嬉しいです。

男の弁当というのは面白い。

ごはんの上にどすんと焼き魚が乗っていたりします。

お弁当のししゃもがかわいかったので、撮らせてもらったところで、

気がついたのです(´・ω・`) はっ

紫キャベツがセーターと同じ紫、お魚の胴体の水色もセーターと同じ水色。

今日は人参の赤が、重ね着のTシャツと同じです。

洋服とお弁当をコーディネイトしている人を私は初めて見ました。

職場のS嶋弟くんです。

先日、鎌倉山の画廊で個展をやった絵描きさん。

お弁当は前日の夕食の残り物というから、それをお弁当箱につめて、

着替えるときに、無意識にコーディネイトしてしまうんだろうな・・。

いや、おそれいりました。

さすが絵描きさん。

ごはんの上にどすんと焼き魚が乗っていたりします。

お弁当のししゃもがかわいかったので、撮らせてもらったところで、

気がついたのです(´・ω・`) はっ

紫キャベツがセーターと同じ紫、お魚の胴体の水色もセーターと同じ水色。

今日は人参の赤が、重ね着のTシャツと同じです。

洋服とお弁当をコーディネイトしている人を私は初めて見ました。

職場のS嶋弟くんです。

先日、鎌倉山の画廊で個展をやった絵描きさん。

お弁当は前日の夕食の残り物というから、それをお弁当箱につめて、

着替えるときに、無意識にコーディネイトしてしまうんだろうな・・。

いや、おそれいりました。

さすが絵描きさん。

先日、用事のついでに早稲田大学周辺をうろうろして、

ケイタイの写真を撮りまくり(肝心なときに、愛用デジカメを忘れました)、

博物館を見学してまいりました。

まるっきり、おノボリさんだわ~(´・ω・`)

昨年2月、先生の最終講義の折、博物館があるのを知り、

いつか見学してみたいものだと思っていたのでした。

地図で確認すると、昨年4月に行った桜の江戸川橋・永青文庫と

目と鼻の先ではありませんか・・あのときは池袋から地下鉄だったので、

全然別の方向に行ったつもりでした。

まずは大隈講堂。

正門からすぐ左側に2号館、

「早稲田大学會津八一記念博物館」があります。

建物自体がクラシカルで優美です。

1925建設、工学部教授今井兼次さんの設計。

20年位前までは図書館として使われていたそうです。

ほんとは館内で写真を撮ってはいけないのですが、その窓があまりに美しくて。

大隈講堂が見えました。

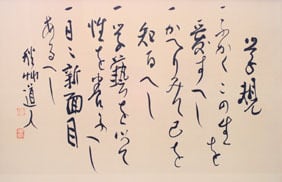

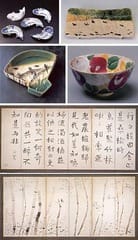

2階常設展示の東洋古代美術のコレクションが素晴らしい。

美術史学の會津八一教授が教育研究のために蒐集された

明器、銅鏡、仏教美術など。

明器というのは、お墓の副葬品なのですが、

竈や井戸、食器の模型まであっておままごとみたいで面白かった♪

會津八一の名は歌人としてしか存じ上げなかったのですが、

東洋美術が専門家でいらしたのか!と初めて知りました。

書にもほれぼれ。

寄贈された土佐林義雄氏のコレクション、アイヌの民族資料のうち、

首飾り「タマサイ」のトンボ玉、トルコ青が目の覚めるように美しかったです。

1階には富岡重憲コレクション展示室と大隈記念室があります。

大隈記念室が意外と面白く、大隈重信演説レコードで佐賀弁を聞き、

ビデオで動画や写真を見、年譜を読み、こんな方だったのか!と感心しました。

昨年の最終講義の時の建物3号館を右に、

直進して突き当たりが「演劇博物館」です。

1928、坪内逍遥博士古稀と「シェークスピヤ全集」全40巻の

翻訳完成をお祝いして設立。

建物はエリザベス朝時代16世紀イギリスの劇場フォーチュン座を

模しているらしいです。

階段までが木で、上り下りにぎしぎしと音がするのが素敵♪

私は演劇に暗いので展示自体はざっと見学しただけなのですが、

3階建てのうちの2階「逍遥記念室」は楽しかったです。

逍遥が貴賓室として使っていたというこの部屋、

天井には彼の干支の羊がデザインされており

大きく重厚な机と椅子が置かれ、棚にあるシェイクスピア全集・

人形や羊の置物などのコレクションを眺めることができました。

閉園の大隈庭園の前を通り、大隈会館を見学し、

リーガロイヤルホテルまで歩きます。

大隈会館・庭園はもと大隈重信の邸宅跡なのだそうです。

リーガロイヤルホテルは早稲田大学の土地を長期借りているそうです。

なるほど~。

お夕飯は少し歩いておでんの「志乃ぶ」。

有名なお店なのですね・・。

おでん、やわらかくておいしかったです。

ケイタイの写真を撮りまくり(肝心なときに、愛用デジカメを忘れました)、

博物館を見学してまいりました。

まるっきり、おノボリさんだわ~(´・ω・`)

昨年2月、先生の最終講義の折、博物館があるのを知り、

いつか見学してみたいものだと思っていたのでした。

地図で確認すると、昨年4月に行った桜の江戸川橋・永青文庫と

目と鼻の先ではありませんか・・あのときは池袋から地下鉄だったので、

全然別の方向に行ったつもりでした。

まずは大隈講堂。

正門からすぐ左側に2号館、

「早稲田大学會津八一記念博物館」があります。

建物自体がクラシカルで優美です。

1925建設、工学部教授今井兼次さんの設計。

20年位前までは図書館として使われていたそうです。

ほんとは館内で写真を撮ってはいけないのですが、その窓があまりに美しくて。

大隈講堂が見えました。

2階常設展示の東洋古代美術のコレクションが素晴らしい。

美術史学の會津八一教授が教育研究のために蒐集された

明器、銅鏡、仏教美術など。

明器というのは、お墓の副葬品なのですが、

竈や井戸、食器の模型まであっておままごとみたいで面白かった♪

會津八一の名は歌人としてしか存じ上げなかったのですが、

東洋美術が専門家でいらしたのか!と初めて知りました。

書にもほれぼれ。

寄贈された土佐林義雄氏のコレクション、アイヌの民族資料のうち、

首飾り「タマサイ」のトンボ玉、トルコ青が目の覚めるように美しかったです。

1階には富岡重憲コレクション展示室と大隈記念室があります。

大隈記念室が意外と面白く、大隈重信演説レコードで佐賀弁を聞き、

ビデオで動画や写真を見、年譜を読み、こんな方だったのか!と感心しました。

昨年の最終講義の時の建物3号館を右に、

直進して突き当たりが「演劇博物館」です。

1928、坪内逍遥博士古稀と「シェークスピヤ全集」全40巻の

翻訳完成をお祝いして設立。

建物はエリザベス朝時代16世紀イギリスの劇場フォーチュン座を

模しているらしいです。

階段までが木で、上り下りにぎしぎしと音がするのが素敵♪

私は演劇に暗いので展示自体はざっと見学しただけなのですが、

3階建てのうちの2階「逍遥記念室」は楽しかったです。

逍遥が貴賓室として使っていたというこの部屋、

天井には彼の干支の羊がデザインされており

大きく重厚な机と椅子が置かれ、棚にあるシェイクスピア全集・

人形や羊の置物などのコレクションを眺めることができました。

閉園の大隈庭園の前を通り、大隈会館を見学し、

リーガロイヤルホテルまで歩きます。

大隈会館・庭園はもと大隈重信の邸宅跡なのだそうです。

リーガロイヤルホテルは早稲田大学の土地を長期借りているそうです。

なるほど~。

お夕飯は少し歩いておでんの「志乃ぶ」。

有名なお店なのですね・・。

おでん、やわらかくておいしかったです。

ここしばらく帽子の歌を探したり作ったりしていました。

帽子帽子と思っているので、外に出ても、帽子が目につきます。

コンビニの棚に積んである毛糸の帽子だとか、

年配の男性が見ているデパートのバーゲンのワゴンの紳士用帽子、

マクドナルドで隣席の男性が後ろ前に被っているキャップ、

写真の大隈重信が羽織袴に合わせていた洋靴とパナマ帽・・。

「帽子」「冬帽」「麦藁帽」「鉄帽」「艦内帽」「学帽」「角帽」・・

いろいろな帽子があるものです。

去年から職場では「ハッピーバード」というストラップを売っていて、

これは私たちスタッフが空き時間を利用して地道に作っています。

ガラスフュージングという技法で、

ガラスの破片を組み合わせて、約800℃で数分焼成します。

私はあまりこの作業をしたことがなくて、バードを作るのもこれが2回目です。

まず、今までのタイプの鳥ちゃんを作ってみました。

あっ、鼻水たらしてるのもいる (^ω^;A 失敗ね

それから、「そうだ! 鳥ちゃんに帽子を被せてみよう!」と

突然思いつきました。

ベレー帽にコートもおそろいで、ブーツもはかせてみよう。

うふふっ。

これが、スタッフに好評で、デビューすることになりました。

なんだか子供がお嫁に行くみたいでさびしい・・。

でも、人さまに愛されるために作った鳥ちゃんなので、

喜んでいただけるなら、手放さなくては・・(´;ω;`)

記念撮影。

かわいがってもらってね。

帽子帽子と思っているので、外に出ても、帽子が目につきます。

コンビニの棚に積んである毛糸の帽子だとか、

年配の男性が見ているデパートのバーゲンのワゴンの紳士用帽子、

マクドナルドで隣席の男性が後ろ前に被っているキャップ、

写真の大隈重信が羽織袴に合わせていた洋靴とパナマ帽・・。

「帽子」「冬帽」「麦藁帽」「鉄帽」「艦内帽」「学帽」「角帽」・・

いろいろな帽子があるものです。

去年から職場では「ハッピーバード」というストラップを売っていて、

これは私たちスタッフが空き時間を利用して地道に作っています。

ガラスフュージングという技法で、

ガラスの破片を組み合わせて、約800℃で数分焼成します。

私はあまりこの作業をしたことがなくて、バードを作るのもこれが2回目です。

まず、今までのタイプの鳥ちゃんを作ってみました。

あっ、鼻水たらしてるのもいる (^ω^;A 失敗ね

それから、「そうだ! 鳥ちゃんに帽子を被せてみよう!」と

突然思いつきました。

ベレー帽にコートもおそろいで、ブーツもはかせてみよう。

うふふっ。

これが、スタッフに好評で、デビューすることになりました。

なんだか子供がお嫁に行くみたいでさびしい・・。

でも、人さまに愛されるために作った鳥ちゃんなので、

喜んでいただけるなら、手放さなくては・・(´;ω;`)

記念撮影。

かわいがってもらってね。

アンコール・ワットの歌をどこかで読んだ気がして、やっと思い出しました。

佐藤佐太郎です。

『形影』(1970)、佐太郎がアンコール・ワットを旅したのは、

1968~69、59歳のときです。

もちろんまだ内戦以前の時代。

歌からのイメージですと、ジャングルをわけいった廃墟です。

寺院址のアンコール・ワット(18首)だけでなく、

都城址のアンコール・トム(18首)またその周辺(20首)にも訪れているようです。

アンコール・トム

・石だたみきよきバイヨンの廊のまへチークの花のめにたたずに散る

・石を積み四面に顔をきざみたる石の塔あまたむらがりて立つ

・闘鶏図あれば足たゆく立ちどまり長き回廊の壁を見てゆく

・落葉ふみ木の根ふみてたもとほる廃墟ゆゑよこたはる石塊も踏む

アンコール・ワット

・アンコール・ワットの濠にほてい葵の花うごかして水牛沈む

・在天の象徴として灰青の五つの塔黒き回廊のうへ

・アンコール・ワットの塔は午後の日にひとかたかげる空のしづかさ

・ただよへる暑さのにほひ婆羅門の神話をきざむ石壁つづく

・石壁のつづく回廊遠くより通ふ風ありとおもへば通ふ

・回廊と回廊のあひだ低くして石しづかなるところを歩む

・巨大なる石ひとつあり仏石かヴィシュ聖足か曖昧にして

・崩壊のあとの石塊にしばし立つ虚しきものは静かさに似る

アンコール・ワット処々

・朝ゆゑに林のなかは暑からずプラ・カーン参道のチークの落葉

・回廊のなかにはびこる木の根にも馴れてあやしまずレリーフを見る

・男根を象徴とせるリンガを置くいくたび見てもこころよからず

・幾條の幹とも根ともつかぬもの門の仏頭をおほひて生くる

この1968~69という年は、アンコール・ワットだけでなく、

各地に小旅行に出かけ、数々の名作を残しているようです。

「冬山の青岸渡寺(せいがんとじ)の庭にいでて風にかたむく那智の滝みゆ」

「真上より光さしくる石壁のしづかさ石の吐く霧うごく」など

有名な歌もこの時期の旅行詠です。

前年の入院を経て、何か期するところがあったのでしょう。

ジャングルを歩きながらの取材は体にこたえないはずはありません。

命がけの「写生」でありました。

佐藤佐太郎です。

『形影』(1970)、佐太郎がアンコール・ワットを旅したのは、

1968~69、59歳のときです。

もちろんまだ内戦以前の時代。

歌からのイメージですと、ジャングルをわけいった廃墟です。

寺院址のアンコール・ワット(18首)だけでなく、

都城址のアンコール・トム(18首)またその周辺(20首)にも訪れているようです。

アンコール・トム

・石だたみきよきバイヨンの廊のまへチークの花のめにたたずに散る

・石を積み四面に顔をきざみたる石の塔あまたむらがりて立つ

・闘鶏図あれば足たゆく立ちどまり長き回廊の壁を見てゆく

・落葉ふみ木の根ふみてたもとほる廃墟ゆゑよこたはる石塊も踏む

アンコール・ワット

・アンコール・ワットの濠にほてい葵の花うごかして水牛沈む

・在天の象徴として灰青の五つの塔黒き回廊のうへ

・アンコール・ワットの塔は午後の日にひとかたかげる空のしづかさ

・ただよへる暑さのにほひ婆羅門の神話をきざむ石壁つづく

・石壁のつづく回廊遠くより通ふ風ありとおもへば通ふ

・回廊と回廊のあひだ低くして石しづかなるところを歩む

・巨大なる石ひとつあり仏石かヴィシュ聖足か曖昧にして

・崩壊のあとの石塊にしばし立つ虚しきものは静かさに似る

アンコール・ワット処々

・朝ゆゑに林のなかは暑からずプラ・カーン参道のチークの落葉

・回廊のなかにはびこる木の根にも馴れてあやしまずレリーフを見る

・男根を象徴とせるリンガを置くいくたび見てもこころよからず

・幾條の幹とも根ともつかぬもの門の仏頭をおほひて生くる

この1968~69という年は、アンコール・ワットだけでなく、

各地に小旅行に出かけ、数々の名作を残しているようです。

「冬山の青岸渡寺(せいがんとじ)の庭にいでて風にかたむく那智の滝みゆ」

「真上より光さしくる石壁のしづかさ石の吐く霧うごく」など

有名な歌もこの時期の旅行詠です。

前年の入院を経て、何か期するところがあったのでしょう。

ジャングルを歩きながらの取材は体にこたえないはずはありません。

命がけの「写生」でありました。

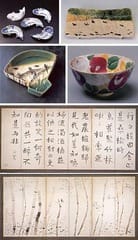

日本橋の展覧会ふたつ。

両方とも18日までなので、いただいたチケットが無駄にならないように、

あせって観にいきました(・ω・;A

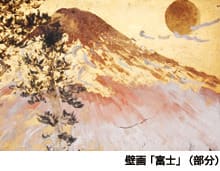

①没後50年 北大路魯山人展@日本橋高島屋

全国を巡回している展覧会に、高島屋はポルトガルより里帰りの

漆の壁画を加えての展示です。

(HPより引用。)

「天賦の感性に導かれた、美と食の巨人。

陶芸と美食の大家として広く知られている北大路魯山人。

その芸術活動は刻字、書、画、漆芸と多岐にわたります。

魯山人自身の並々ならぬ研鑽と、

それぞれその道を究めた芸術家や職人との出会いにより、

天賦の美的感性がさらに磨かれ、大きく開花しました。

本展では、彼の手がけた多彩な作品200余点と、

顧問兼料理長を務めた会員制の料亭「星岡茶寮」で

使用された食器30余組も展観いたします。

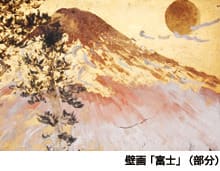

さらに特筆すべきは、魯山人70歳の時の壁画「桜」(幅約4m)と

「富士」(幅約2m)の特別展示。

当時パナマ船籍のアンドレ・ディロン号の船室を飾るために制作された、

生涯随一の大作です。

完成後、日本橋島屋に展示され、

その後船は航海に出て日本に戻ることはありませんでした。

2009年は魯山人没後50年、

そして翌2010年は折しも日本・ポルトガル修好150周年。

この記念すべき年に、約57年ぶりにポルトガルより里帰りする壁画を含め、

北大路魯山人の芸術の全容を、心ゆくまでお楽しみください。」

作品を実際に見る前、魯山人に対してもっていたイメージは、

あまりいいものではありませんでした。

職場によく「魯山人のような器を作りたい」方がおみえになったのですが、

出来上がったものは重いは歪んでいるは・・(笑)

しかし、陶芸に関わる以上、これだけ愛されているものを

見ないわけにはいかないと、偏見は捨ててみることにしました。

そこで昨年秋に八王子の夢美術館で観て、今回は2度目なのですが、

前回はほとんどなかった濡額や書画、漆芸の展示も数多く、

多角的な理解が可能になり、魯山人のイメージが変わりました。

夢美術館では米国人コレクターのコレクションが中心となっていて、

陶芸のダイナミックな作品が印象的だったのですが、

今回高島屋の展示で、新たに

魯山人の繊細さと優れた色彩感覚を知ったのです。

繊細さはたとえば漆芸の作品でいうと、

「一閑張日月椀」という有名な作品がありますが、

この箔の張り方ひとつのこだわりに現れています。

よく見ると、丸く張られた箔の表面が綺麗ではありません。

私は、使われるうちにこのように変化したのだろうと思っていましたが、

カタログを読むと、これはわざわざこのようにざらっとした表面に仕上げるため、

皺を寄せて張る山中塗りの職人さんを探し出したのだそうです。

現在でも、同じデザインのものが作られていますが、箔が綺麗に張られ、

また微妙に円の大きさが違い、魯山人のものとは違います。

ディテールへのこだわりによって出来上がった美なのです。

もちろん、彼に漆芸はできませんから、

デザインしたものを目に適った人に発注していたようです。

優れた色彩感覚は、夢美術館の展示ではあまり感じなかったのですが、

今回「赤絵金彩紅葉絵鉢」「色絵椿文大鉢」、

「伊賀しのぎ手四方平皿」「銀彩丸皿」「刷毛目釘彫三島風茶碗」、

また画の「赤絵鉢の図」などで特に強く感じました。

魯山人の陶芸作品の作風の違いも、さまざまな職人さんの助けを

借りていると知って理解できました。

産地に赴いて作ったこともあれば、

鎌倉に作られた星岡窯で焼かれたものもあります。

「魯山人」とは「魯山人工房」であったのですね。

形はほとんど職人さんが作り、彼は仕上げをしただけのようです。

きっちりとろくろで挽かれたものもあれば、稚拙な感じのものもあり、

どこまでが彼の手になるものか、分からなかったのです。

しかし、死後、彼の手伝いをしていた職人さんが

同じ型を使って再現しようとしても

似て非なるものしかできなかったそうですから、

この仕上げで彼が作品に命を吹き込んでいたのが分かります。

それにしても、カタログと本物の色がかなり違っていてがっかりしました。

織部は青が強すぎるし、灰色、薄い緑などの

柔らかな色がとんでしまっています。

備前は赤が勝ちすぎていて、もう少し渋いかも・・と悲しくなりました。

でも、あとから記憶を呼び起こすための手がかりとなるので、買い求めました。

よい展示だったと思うだけに、残念でなりません。

② アンコールワット展@日本橋三越

高島屋から日本橋を渡って、5分ほどで三越です。

途中、日本橋の袂で道路の始点となる「道路元標」のレプリカを撮ります。

本物は日本橋の真ん中にあるらしいです。

三越の「アンコールワット展」、人が多くて入り口付近ですでにぐったり。

(-ω-;平日なのになあ

三越カードをもっていれば無料なので、

買い物帰りに立ち寄る人が多いようです。

ビデオ画面の周りの人で先に進めなかったり、

迷路のような展示の仕方にも問題はあると思いますが、

展示品と観客数に対して展示スペースが狭すぎると思いました。

上智大学の現学長が内戦によって帰国を余儀なくされ、

戦後、ポル・ポト派により破壊された遺跡から発掘した仏像が中心の展示です。

今までカンボジアはあまり身近な国ではなく、

アンコール・ワットの遺跡にも興味を持ったことがなかったので、

何をどう見たらいいのかわかりませんが、日本のものと比べて

仏像が威圧的ではなくやさしい感じと思いました。

象の頭のガネーシャ、かわいいです。

仏陀がとぐろをまいた蛇を座布団のようにして座っているのが面白いです。

日本では見られない。

蛇神と戦うシヴァ神の砂岩のレリーフは、

水しぶきの表現が素晴らしかったです。

蛇が多いのは、日常に蛇が多いからでしょうか。

プノンペン国立博物館蔵、20世紀初頭のカンボジア版「ラーマーヤナ」

リアム・ケーの画がお話とともに10枚ほど展示してあり、

ゆっくりと観たかったけれど、

後からの人に押されて立ち止まっていられなくて・・。

リアム・ケーは絵本になっているとよかったと思いました。

両方とも18日までなので、いただいたチケットが無駄にならないように、

あせって観にいきました(・ω・;A

①没後50年 北大路魯山人展@日本橋高島屋

全国を巡回している展覧会に、高島屋はポルトガルより里帰りの

漆の壁画を加えての展示です。

(HPより引用。)

「天賦の感性に導かれた、美と食の巨人。

陶芸と美食の大家として広く知られている北大路魯山人。

その芸術活動は刻字、書、画、漆芸と多岐にわたります。

魯山人自身の並々ならぬ研鑽と、

それぞれその道を究めた芸術家や職人との出会いにより、

天賦の美的感性がさらに磨かれ、大きく開花しました。

本展では、彼の手がけた多彩な作品200余点と、

顧問兼料理長を務めた会員制の料亭「星岡茶寮」で

使用された食器30余組も展観いたします。

さらに特筆すべきは、魯山人70歳の時の壁画「桜」(幅約4m)と

「富士」(幅約2m)の特別展示。

当時パナマ船籍のアンドレ・ディロン号の船室を飾るために制作された、

生涯随一の大作です。

完成後、日本橋島屋に展示され、

その後船は航海に出て日本に戻ることはありませんでした。

2009年は魯山人没後50年、

そして翌2010年は折しも日本・ポルトガル修好150周年。

この記念すべき年に、約57年ぶりにポルトガルより里帰りする壁画を含め、

北大路魯山人の芸術の全容を、心ゆくまでお楽しみください。」

作品を実際に見る前、魯山人に対してもっていたイメージは、

あまりいいものではありませんでした。

職場によく「魯山人のような器を作りたい」方がおみえになったのですが、

出来上がったものは重いは歪んでいるは・・(笑)

しかし、陶芸に関わる以上、これだけ愛されているものを

見ないわけにはいかないと、偏見は捨ててみることにしました。

そこで昨年秋に八王子の夢美術館で観て、今回は2度目なのですが、

前回はほとんどなかった濡額や書画、漆芸の展示も数多く、

多角的な理解が可能になり、魯山人のイメージが変わりました。

夢美術館では米国人コレクターのコレクションが中心となっていて、

陶芸のダイナミックな作品が印象的だったのですが、

今回高島屋の展示で、新たに

魯山人の繊細さと優れた色彩感覚を知ったのです。

繊細さはたとえば漆芸の作品でいうと、

「一閑張日月椀」という有名な作品がありますが、

この箔の張り方ひとつのこだわりに現れています。

よく見ると、丸く張られた箔の表面が綺麗ではありません。

私は、使われるうちにこのように変化したのだろうと思っていましたが、

カタログを読むと、これはわざわざこのようにざらっとした表面に仕上げるため、

皺を寄せて張る山中塗りの職人さんを探し出したのだそうです。

現在でも、同じデザインのものが作られていますが、箔が綺麗に張られ、

また微妙に円の大きさが違い、魯山人のものとは違います。

ディテールへのこだわりによって出来上がった美なのです。

もちろん、彼に漆芸はできませんから、

デザインしたものを目に適った人に発注していたようです。

優れた色彩感覚は、夢美術館の展示ではあまり感じなかったのですが、

今回「赤絵金彩紅葉絵鉢」「色絵椿文大鉢」、

「伊賀しのぎ手四方平皿」「銀彩丸皿」「刷毛目釘彫三島風茶碗」、

また画の「赤絵鉢の図」などで特に強く感じました。

魯山人の陶芸作品の作風の違いも、さまざまな職人さんの助けを

借りていると知って理解できました。

産地に赴いて作ったこともあれば、

鎌倉に作られた星岡窯で焼かれたものもあります。

「魯山人」とは「魯山人工房」であったのですね。

形はほとんど職人さんが作り、彼は仕上げをしただけのようです。

きっちりとろくろで挽かれたものもあれば、稚拙な感じのものもあり、

どこまでが彼の手になるものか、分からなかったのです。

しかし、死後、彼の手伝いをしていた職人さんが

同じ型を使って再現しようとしても

似て非なるものしかできなかったそうですから、

この仕上げで彼が作品に命を吹き込んでいたのが分かります。

それにしても、カタログと本物の色がかなり違っていてがっかりしました。

織部は青が強すぎるし、灰色、薄い緑などの

柔らかな色がとんでしまっています。

備前は赤が勝ちすぎていて、もう少し渋いかも・・と悲しくなりました。

でも、あとから記憶を呼び起こすための手がかりとなるので、買い求めました。

よい展示だったと思うだけに、残念でなりません。

② アンコールワット展@日本橋三越

高島屋から日本橋を渡って、5分ほどで三越です。

途中、日本橋の袂で道路の始点となる「道路元標」のレプリカを撮ります。

本物は日本橋の真ん中にあるらしいです。

三越の「アンコールワット展」、人が多くて入り口付近ですでにぐったり。

(-ω-;平日なのになあ

三越カードをもっていれば無料なので、

買い物帰りに立ち寄る人が多いようです。

ビデオ画面の周りの人で先に進めなかったり、

迷路のような展示の仕方にも問題はあると思いますが、

展示品と観客数に対して展示スペースが狭すぎると思いました。

上智大学の現学長が内戦によって帰国を余儀なくされ、

戦後、ポル・ポト派により破壊された遺跡から発掘した仏像が中心の展示です。

今までカンボジアはあまり身近な国ではなく、

アンコール・ワットの遺跡にも興味を持ったことがなかったので、

何をどう見たらいいのかわかりませんが、日本のものと比べて

仏像が威圧的ではなくやさしい感じと思いました。

象の頭のガネーシャ、かわいいです。

仏陀がとぐろをまいた蛇を座布団のようにして座っているのが面白いです。

日本では見られない。

蛇神と戦うシヴァ神の砂岩のレリーフは、

水しぶきの表現が素晴らしかったです。

蛇が多いのは、日常に蛇が多いからでしょうか。

プノンペン国立博物館蔵、20世紀初頭のカンボジア版「ラーマーヤナ」

リアム・ケーの画がお話とともに10枚ほど展示してあり、

ゆっくりと観たかったけれど、

後からの人に押されて立ち止まっていられなくて・・。

リアム・ケーは絵本になっているとよかったと思いました。

一昨日、お昼のニュースで「八王子で初雪」と北口駅前が映ったので、

「ええっ」と窓の外を見ると、ふわふわと雪が。

やはり雨は雪になったのでした・・。

出かける途中、畑は雪化粧。

大根の葉に雪が積もっています。

ニューイヤーコンサートふたつ。

①12日 ヨハン・シュトラウス・アンサンブル@聖徳大学

パンフレットから抜粋。

「ヨハン・シュトラウスアンサンブルは、

1965年にウィーン交響楽団の主席メンバーによって結成され、

楽団所属の正式団体として世界中で1,000公演以上を重ねてきました。

日本でのコンサートツアーも1989年を皮切りに今回でちょうど20回目となり、

これまで全国で300回近く公演を続け、好評を博してきました。

12名(弦楽器6名、管楽器6名)という編成は、

19世紀にヨハン・シュトラウス自身が用いたオリジナル・スタイルに

のっとったもので、当時の小粋なサロン・コンサートの雰囲気を

ありのままに再現します。

まさにこれこそ、私たちが憧れ続けてやまない《19世紀ウィーン》の

薫りそのものなのです。」

プログラム

◆ヨハン・シュトラウスII

喜歌劇『ヴェネツィアの一夜』序曲

喜歌劇『こうもり』より「侯爵様、あなたのようなお方は」*

チク・タク・ポルカ/ワルツ『南国のばら』

ワルツ『春の声』*/『ピチカート・ポルカ』

加速度ワルツ/ワルツ『美しく青きドナウ』

◆ヨハン・シュトラウスⅠ 『パガニーニ風ワルツ』

◆フランツ・レハール

喜歌劇『メリー・ウィドー』より「ヴィリアの歌」*

喜歌劇『パガニーニ』より「愛は地上の天国」*

◆ヴィットーリオ・モンティ 『チャールダーシュ』

*印・・ソプラノ共演

キャスト

指揮・ヴァイオリン・・アントン・ソロコフ

ソプラノ・・デニーズ・ベック

初春らしく華やかで明るい演目。

ソプラノのデニーズ・ベックがお茶目でかわいらしい感じです。

客席にキスの雨をふりまいてくださって、観客は笑いながら楽しそう。

彼女の歌った4曲の中では、フランツ・レハールの

喜歌劇「パガニーニ」の「愛は地上の天国」が好き。

ヴィットーリオ・モンティの「チャ―ルダーシュ」、

ソロコフのヴァイオリンが十分に楽しめた曲です。

帰りの電車でメンバー4人+通訳の方発見!

新宿までご一緒でした。

翌日は東京オペラシティでの公演なので、新宿にお泊りなのですね。

普通の服装で、楽器を背負ってらして、

ずいぶん着替えをすばやく済まされたのだなあと感心しました。

②13日 ウィンナー・ワルツ・オーケストラ@聖徳大学

パンフレットの抜粋。

「ウィンナー・ワルツ・オーケストラは、

ローマのサンタ・チェチーリア音楽院卒業後、

ウィーン国立音楽大学指揮科を卒業したサンドロ・クトゥレーロによって、

宮殿での祝賀コンサートをきっかけに設立された。

氏の“ワルツへの愛と情熱”に賛同し、

ウィーン・フィルハーモニー協会に属する第一級の音楽家をはじめとする

才能溢れる演奏家が彼のオーケストラに参加。

ウィンナー・ワルツのルネッサンス(復興)をモットーに、

シュトラウスのウィンナー・ワルツを最高の形で観客の皆様に

お届けすることを目指している。

オーケストラは約20名から40名の弦・木管・金管・打楽器により構成され、

さらに曲によって数名のバレエ・ダンサー、歌手が登場し、

楽しい踊りと美しい歌声で雰囲気を盛り上げ、

ウィンナー・ワルツをより楽しませてくれる工夫がなされている。

海外からの招待もヨーロッパからアジアまで数多く、好評を博している。

また、来日公演は2010年1月で11回目となり、

ニューイヤー・コンサートとしてすっかり定着した。

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ」は、

ウィーンの優れたシュトラウス・アンサンブルの一つに数えられ、

多くの観客がウィーン情緒たっぷりのこの公演を楽しみにしている。」

プログラム

◆ヨハン・シュトラウスⅡ

『ウイーン気質』#/『皇帝円舞曲』#/『レモンの花咲くところ』

『無窮動』/『トリッチ・トラッチ・ポルカ』#/『美しく青きドナウ』#

◆パブロ・デ・サラサーテ『ツィゴイネルワイゼン』(ヴァイオリン・ソロ)

◆ジョアッキーノ・ロッシーニ 歌劇『かささぎ』序曲

◆エドゥアルト・シュトラウス 『喜んで』

◆フレデリック・ショパン ショパン・ワルツ・メドレー

◆フランツ・レハール

喜歌劇『メリー・ウィドー』より「ヴィリアの歌」*とダンス#

喜歌劇『ジプシーの恋』より「ツィンバロンの響きを聴けば」*

◆エミール・ワルトトイフェル 『女学生』#

◆ヨハン・ハルヴォルセン『ヘンデルの主題によるパッサカリア』(デュオ)

◆久石譲 映画「ハウルの動く城」よりテーマ曲(ヴァイオリン・ソロ)

*印・・ソプラノ共演 #印・・バレエ

指揮 サンドロ・クトゥレーロ

前日とかぶるプログラムもあるのですが、

24名のオーケストラであることと、

6曲バレエが入ることによって、音楽をより視覚的に立体的に楽しめます。

二日続けて、19世紀華やかなウィーンの雰囲気を味わいました。

指揮者のサンドロ・クトゥレーロさんをはじめとして、

サービス精神たっぷりで、最後は団員全員の音楽付き紹介まで。

『ツィゴイネルワイゼン』のヴァイオリンソロ、

『ヘンデルの主題によるパッサカリア』のヴァイオリンとチェロのデュオ、

聴き応えがありました。

ソプラノも前日の方より「貫禄」で、

愛嬌を振りまくタイプではありませんが、

絹のようになめらかなしっとりとした声は素晴らしかったです。

バレエは、二人の若い(20歳前後?)男性が溌剌としていました。

昨年秋、高島屋で観た「ウィーン世紀末展」の絵画と同時代の音楽です。

19世紀オーストリア帝国黄金期のウィンナ・ワルツの隆盛、

そののち世紀末から20世紀初頭のクリムト、シーレのウィーン分離派。

時代を代表する空気というものはありますが、

つねに社会は重層的です。

アカデミックな絵画に描かれていた、

ウィーンの泥濘の道の水溜りに映っていた空を思いました。

「ええっ」と窓の外を見ると、ふわふわと雪が。

やはり雨は雪になったのでした・・。

出かける途中、畑は雪化粧。

大根の葉に雪が積もっています。

ニューイヤーコンサートふたつ。

①12日 ヨハン・シュトラウス・アンサンブル@聖徳大学

パンフレットから抜粋。

「ヨハン・シュトラウスアンサンブルは、

1965年にウィーン交響楽団の主席メンバーによって結成され、

楽団所属の正式団体として世界中で1,000公演以上を重ねてきました。

日本でのコンサートツアーも1989年を皮切りに今回でちょうど20回目となり、

これまで全国で300回近く公演を続け、好評を博してきました。

12名(弦楽器6名、管楽器6名)という編成は、

19世紀にヨハン・シュトラウス自身が用いたオリジナル・スタイルに

のっとったもので、当時の小粋なサロン・コンサートの雰囲気を

ありのままに再現します。

まさにこれこそ、私たちが憧れ続けてやまない《19世紀ウィーン》の

薫りそのものなのです。」

プログラム

◆ヨハン・シュトラウスII

喜歌劇『ヴェネツィアの一夜』序曲

喜歌劇『こうもり』より「侯爵様、あなたのようなお方は」*

チク・タク・ポルカ/ワルツ『南国のばら』

ワルツ『春の声』*/『ピチカート・ポルカ』

加速度ワルツ/ワルツ『美しく青きドナウ』

◆ヨハン・シュトラウスⅠ 『パガニーニ風ワルツ』

◆フランツ・レハール

喜歌劇『メリー・ウィドー』より「ヴィリアの歌」*

喜歌劇『パガニーニ』より「愛は地上の天国」*

◆ヴィットーリオ・モンティ 『チャールダーシュ』

*印・・ソプラノ共演

キャスト

指揮・ヴァイオリン・・アントン・ソロコフ

ソプラノ・・デニーズ・ベック

初春らしく華やかで明るい演目。

ソプラノのデニーズ・ベックがお茶目でかわいらしい感じです。

客席にキスの雨をふりまいてくださって、観客は笑いながら楽しそう。

彼女の歌った4曲の中では、フランツ・レハールの

喜歌劇「パガニーニ」の「愛は地上の天国」が好き。

ヴィットーリオ・モンティの「チャ―ルダーシュ」、

ソロコフのヴァイオリンが十分に楽しめた曲です。

帰りの電車でメンバー4人+通訳の方発見!

新宿までご一緒でした。

翌日は東京オペラシティでの公演なので、新宿にお泊りなのですね。

普通の服装で、楽器を背負ってらして、

ずいぶん着替えをすばやく済まされたのだなあと感心しました。

②13日 ウィンナー・ワルツ・オーケストラ@聖徳大学

パンフレットの抜粋。

「ウィンナー・ワルツ・オーケストラは、

ローマのサンタ・チェチーリア音楽院卒業後、

ウィーン国立音楽大学指揮科を卒業したサンドロ・クトゥレーロによって、

宮殿での祝賀コンサートをきっかけに設立された。

氏の“ワルツへの愛と情熱”に賛同し、

ウィーン・フィルハーモニー協会に属する第一級の音楽家をはじめとする

才能溢れる演奏家が彼のオーケストラに参加。

ウィンナー・ワルツのルネッサンス(復興)をモットーに、

シュトラウスのウィンナー・ワルツを最高の形で観客の皆様に

お届けすることを目指している。

オーケストラは約20名から40名の弦・木管・金管・打楽器により構成され、

さらに曲によって数名のバレエ・ダンサー、歌手が登場し、

楽しい踊りと美しい歌声で雰囲気を盛り上げ、

ウィンナー・ワルツをより楽しませてくれる工夫がなされている。

海外からの招待もヨーロッパからアジアまで数多く、好評を博している。

また、来日公演は2010年1月で11回目となり、

ニューイヤー・コンサートとしてすっかり定着した。

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ」は、

ウィーンの優れたシュトラウス・アンサンブルの一つに数えられ、

多くの観客がウィーン情緒たっぷりのこの公演を楽しみにしている。」

プログラム

◆ヨハン・シュトラウスⅡ

『ウイーン気質』#/『皇帝円舞曲』#/『レモンの花咲くところ』

『無窮動』/『トリッチ・トラッチ・ポルカ』#/『美しく青きドナウ』#

◆パブロ・デ・サラサーテ『ツィゴイネルワイゼン』(ヴァイオリン・ソロ)

◆ジョアッキーノ・ロッシーニ 歌劇『かささぎ』序曲

◆エドゥアルト・シュトラウス 『喜んで』

◆フレデリック・ショパン ショパン・ワルツ・メドレー

◆フランツ・レハール

喜歌劇『メリー・ウィドー』より「ヴィリアの歌」*とダンス#

喜歌劇『ジプシーの恋』より「ツィンバロンの響きを聴けば」*

◆エミール・ワルトトイフェル 『女学生』#

◆ヨハン・ハルヴォルセン『ヘンデルの主題によるパッサカリア』(デュオ)

◆久石譲 映画「ハウルの動く城」よりテーマ曲(ヴァイオリン・ソロ)

*印・・ソプラノ共演 #印・・バレエ

指揮 サンドロ・クトゥレーロ

前日とかぶるプログラムもあるのですが、

24名のオーケストラであることと、

6曲バレエが入ることによって、音楽をより視覚的に立体的に楽しめます。

二日続けて、19世紀華やかなウィーンの雰囲気を味わいました。

指揮者のサンドロ・クトゥレーロさんをはじめとして、

サービス精神たっぷりで、最後は団員全員の音楽付き紹介まで。

『ツィゴイネルワイゼン』のヴァイオリンソロ、

『ヘンデルの主題によるパッサカリア』のヴァイオリンとチェロのデュオ、

聴き応えがありました。

ソプラノも前日の方より「貫禄」で、

愛嬌を振りまくタイプではありませんが、

絹のようになめらかなしっとりとした声は素晴らしかったです。

バレエは、二人の若い(20歳前後?)男性が溌剌としていました。

昨年秋、高島屋で観た「ウィーン世紀末展」の絵画と同時代の音楽です。

19世紀オーストリア帝国黄金期のウィンナ・ワルツの隆盛、

そののち世紀末から20世紀初頭のクリムト、シーレのウィーン分離派。

時代を代表する空気というものはありますが、

つねに社会は重層的です。

アカデミックな絵画に描かれていた、

ウィーンの泥濘の道の水溜りに映っていた空を思いました。

三連休、今年は雪がなく暖かいせいか職場は宿泊も混んでいます。

11日は成人式がホールで行われました。

朝、庭は一面の霜。

伊藤公象のオブジェ作品を観てから、

陶芸の粘土を触るのがより楽しくなりました。

粘土という素材にもっと自由にアクセスしていいのだと、

たとえば一期一会の刻印を残すように

粘土と関わってもいいのだと思うようになりました。

具体的に言うと、その日に手近にあったモノ(輪ゴムやカッターなど)や

拾ってきたモノ(落ち葉や枝など)を、

板状に伸ばした粘土の表面に押し付けて、

その模様を生かした器を作るのが楽しくて仕方がありません。

そうして作った見本を面白いとお客さまが真似してくださるのも、

うれしいのです。

ちなみに先日は、拾った胡桃の半分になった殻を使いました。

多分、山の胡桃をリスが半分に割ったものです。

リスの歯や実をくるくると回す手やを想像しながら、

その楽しい断面を押しました。

*

これから雪がちらつくかもしれないという天気予報ですが、

このうさぎちゃんのリュックを背負ってお出かけです。

もこもこしてます。

これは20年前に使っていたのですが、

さすがに40代になって背負うのは恥ずかしく押入れにしまっていましたが、

この間取り出してみたところいける気がして、

五島美術館で茶道具を観たときから背負ってます。

手提げタイプのわんこもいます。

もう、こうなったらこわいものなしだわ~(笑)

毎日わくわくしながら、たくさんのものに出会いたいです。

11日は成人式がホールで行われました。

朝、庭は一面の霜。

伊藤公象のオブジェ作品を観てから、

陶芸の粘土を触るのがより楽しくなりました。

粘土という素材にもっと自由にアクセスしていいのだと、

たとえば一期一会の刻印を残すように

粘土と関わってもいいのだと思うようになりました。

具体的に言うと、その日に手近にあったモノ(輪ゴムやカッターなど)や

拾ってきたモノ(落ち葉や枝など)を、

板状に伸ばした粘土の表面に押し付けて、

その模様を生かした器を作るのが楽しくて仕方がありません。

そうして作った見本を面白いとお客さまが真似してくださるのも、

うれしいのです。

ちなみに先日は、拾った胡桃の半分になった殻を使いました。

多分、山の胡桃をリスが半分に割ったものです。

リスの歯や実をくるくると回す手やを想像しながら、

その楽しい断面を押しました。

*

これから雪がちらつくかもしれないという天気予報ですが、

このうさぎちゃんのリュックを背負ってお出かけです。

もこもこしてます。

これは20年前に使っていたのですが、

さすがに40代になって背負うのは恥ずかしく押入れにしまっていましたが、

この間取り出してみたところいける気がして、

五島美術館で茶道具を観たときから背負ってます。

手提げタイプのわんこもいます。

もう、こうなったらこわいものなしだわ~(笑)

毎日わくわくしながら、たくさんのものに出会いたいです。

9日は長丁場の1日でした。

11時半からF島H憲さんの歌集出版のお祝い会。

2時半から東京歌会新年歌会、5時半から新年会。

8時から二次会。

お開きになったのは、11時でした。

さて、新年会の司会を仰せつかっているので、賞品の手配がお役目の一つ。

朝から宅急便の確認のためサンプラザの15階・11階・1階を

たらい回しにされ、すでによれよれです。

心配性なもので、賞品が届いているかどうか

確認しなくては落ち着かないのです。

しかも前年の方から司会進行表をいただいたものの、

相方のYさんとは打ち合わせなしなのです。

心配症の私は何度も進行表で練習しました。

(´・ω・`) ←信じてもらえないでしょうが緊張しまくり

F島さんのお祝い会は、ネット歌会のメンバー中心に18名、

中野の「ピッツェリア・オステリア・ボナペティート・パパ」にて。

O野さんとT中T尾さんが発起人で、Rちゃんが幹事さんです。

ネット歌会落ちこぼれの私ではありますが、末席に加えていただきました。

『二丁目通信』から一首選と感想。

私は初春らしく明るいこの1首にしました。

・金柑は小鳥のために捥がずおく ひよどり、君は遠慮をせよ

ひよどり、で鵯(卑しい鳥)でないところがうれしい。

「君」と呼びかけているところが伸びやかな印象です。

金柑の木の近くにいる主人公、それを近くで見ているひよどりと目が合って、

遠巻きにしている小鳥ちゃんたちとのトライアングルが見えてきます。

1時間半しかなくて、お料理を食べながらなので、忙しいのです。

ピンクのセーターがお似合いのF島さんです。

写真は、歌集のお祝いに作っていただいたという

Tシャツを披露なさったところです。

あっ、突然セーターお脱ぎになって何が始まるのだろうとどきどきしました。

(●^ω^●)

デザートのケーキまで平らげて、サンプラザに移動です。

新年歌会は75首。

会場が暑く、ただでさえぼんやりのところ、余計ぼーっとしていましたが、

この後、新年会で一位以下の歌に賞品をお渡ししなければいけないので、

メモするための正気は保ちました。

記念撮影ののち、11階のアモネルームに移動。

いよいよ浅草で買い求めた木版画とウサギちゃんの巾着袋の出番です♪

東京歌会年間グランプリは大正時代の版画、ピンクの花の画。

これはあらかじめM尾さんとわかっていたので、

長いお付き合いの彼女に気に入っていただけるようなのを選びました。

たいそう喜んでくださって、額装して飾ってくださるそうです。

新年歌会互選一位、編集長特別賞はやはり大正時代の版画、

鮮やかな色の花の画。

互選二位、三位は江戸木版画、廣重の梅と北斎の黒富士。

木版画はいずれも手刷りです。

職人さんの高い技術の彫りと摺りの手間暇を買うのだと思うと、

もったいないような値段です。

そして巾着袋がYさん制作のクイズの景品になります。

Yさんの寅年クイズは、抜群のセンスで、さすが・・と惚れ惚れとしました。

センター試験並の難しさですが、選択肢に強い強運の持ち主なら大丈夫。

強運の持ち主の筆頭はT山さんでしたが、

景品が旅行券と思って頑張られたそうです。

ウサギちゃんの袋でごめんね。

落ち着いて司会をなさるYさんのお隣でうっとりして2時間を過ごしました。

全部やっていただきたかったのですが、「Kさんもやって下さいよ」と

苦手だからといっても許してくださらないのです(・ω・;A ←あたりまえです

途中、トロフィーをお渡しするところでどれを渡せばよかったのか、

うああっ状態になったのと、巾着袋争奪ジャンケンで、

なかなかジャンケンが進まなくて、うああっになりましたが、

(のろのろしないで、さっさとジャンケンしてくれ~(´;ω;`) )

助け舟を出していただいて、何とか終えることができました。

ああ、無事に終わってよかった(´;ω;`) ←無事だったつもり

ご協力ありがとうございました。

早く帰るつもりが、やはり二次会、最後まで居残った私です。

翌日から仕事なので、さすがに三次会は失礼して帰りました。

長くて樂しい1日でした。

11時半からF島H憲さんの歌集出版のお祝い会。

2時半から東京歌会新年歌会、5時半から新年会。

8時から二次会。

お開きになったのは、11時でした。

さて、新年会の司会を仰せつかっているので、賞品の手配がお役目の一つ。

朝から宅急便の確認のためサンプラザの15階・11階・1階を

たらい回しにされ、すでによれよれです。

心配性なもので、賞品が届いているかどうか

確認しなくては落ち着かないのです。

しかも前年の方から司会進行表をいただいたものの、

相方のYさんとは打ち合わせなしなのです。

心配症の私は何度も進行表で練習しました。

(´・ω・`) ←信じてもらえないでしょうが緊張しまくり

F島さんのお祝い会は、ネット歌会のメンバー中心に18名、

中野の「ピッツェリア・オステリア・ボナペティート・パパ」にて。

O野さんとT中T尾さんが発起人で、Rちゃんが幹事さんです。

ネット歌会落ちこぼれの私ではありますが、末席に加えていただきました。

『二丁目通信』から一首選と感想。

私は初春らしく明るいこの1首にしました。

・金柑は小鳥のために捥がずおく ひよどり、君は遠慮をせよ

ひよどり、で鵯(卑しい鳥)でないところがうれしい。

「君」と呼びかけているところが伸びやかな印象です。

金柑の木の近くにいる主人公、それを近くで見ているひよどりと目が合って、

遠巻きにしている小鳥ちゃんたちとのトライアングルが見えてきます。

1時間半しかなくて、お料理を食べながらなので、忙しいのです。

ピンクのセーターがお似合いのF島さんです。

写真は、歌集のお祝いに作っていただいたという

Tシャツを披露なさったところです。

あっ、突然セーターお脱ぎになって何が始まるのだろうとどきどきしました。

(●^ω^●)

デザートのケーキまで平らげて、サンプラザに移動です。

新年歌会は75首。

会場が暑く、ただでさえぼんやりのところ、余計ぼーっとしていましたが、

この後、新年会で一位以下の歌に賞品をお渡ししなければいけないので、

メモするための正気は保ちました。

記念撮影ののち、11階のアモネルームに移動。

いよいよ浅草で買い求めた木版画とウサギちゃんの巾着袋の出番です♪

東京歌会年間グランプリは大正時代の版画、ピンクの花の画。

これはあらかじめM尾さんとわかっていたので、

長いお付き合いの彼女に気に入っていただけるようなのを選びました。

たいそう喜んでくださって、額装して飾ってくださるそうです。

新年歌会互選一位、編集長特別賞はやはり大正時代の版画、

鮮やかな色の花の画。

互選二位、三位は江戸木版画、廣重の梅と北斎の黒富士。

木版画はいずれも手刷りです。

職人さんの高い技術の彫りと摺りの手間暇を買うのだと思うと、

もったいないような値段です。

そして巾着袋がYさん制作のクイズの景品になります。

Yさんの寅年クイズは、抜群のセンスで、さすが・・と惚れ惚れとしました。

センター試験並の難しさですが、選択肢に強い強運の持ち主なら大丈夫。

強運の持ち主の筆頭はT山さんでしたが、

景品が旅行券と思って頑張られたそうです。

ウサギちゃんの袋でごめんね。

落ち着いて司会をなさるYさんのお隣でうっとりして2時間を過ごしました。

全部やっていただきたかったのですが、「Kさんもやって下さいよ」と

苦手だからといっても許してくださらないのです(・ω・;A ←あたりまえです

途中、トロフィーをお渡しするところでどれを渡せばよかったのか、

うああっ状態になったのと、巾着袋争奪ジャンケンで、

なかなかジャンケンが進まなくて、うああっになりましたが、

(のろのろしないで、さっさとジャンケンしてくれ~(´;ω;`) )

助け舟を出していただいて、何とか終えることができました。

ああ、無事に終わってよかった(´;ω;`) ←無事だったつもり

ご協力ありがとうございました。

早く帰るつもりが、やはり二次会、最後まで居残った私です。

翌日から仕事なので、さすがに三次会は失礼して帰りました。

長くて樂しい1日でした。

先月見損なったダイアモンド富士を見るために、

6日と7日の夕方、近所の霊園にでかけました。

歩いても10分くらいですが、

帰りに買い物をするので、自転車で出かけます。

私たちが住んでいるのは、丸山と呼ばれていた丘の上ですが、

霊園は山田川をはさんで隣の丘になります。

私たちが住んでいる丘の上は建て込んでいて、

少し歩かないと開けたところがありません。

京王線沿いに畑が残っていて、そこにもマニアが待ち構えています。

八王子は坂が多いのです。

中心の八王子駅のあたりは盆地になっていて、

浅川の流れている東側以外は南・北・西どちらへ行くにも坂道です。

山地の裾の西高東低の丘陵地帯なのです。

駅のあたりの標高は100m、丘陵地帯は概ね200m、

西端の高尾山・陣馬山などは500~700m。

若いときには気付かなかったのですが、

わずかな勾配でも疲れていると辛くて、

駅からの帰りに2倍近い時間がかかることがあります。

さて、6日、日没20分前、霊園に着くと、

すでに先客が5、6人、三脚を立てて待ち構えています。

年配の男性が多く、「山中湖はどうだった」などと

ダイアモンド富士の情報交換をしています。

私も富士マニアの仲間入り? (´・ω・`)きゃあ♪

残念ながら、富士には雲がかかっていて、右肩のラインしか見えません。

しかし、きれいです。

日が沈んだので帰ろうとしたら、まだ皆さん写真を撮ってらして、

あれ?と振り返ると、ドラマチックな日没の景が広がっています。

雲があるのがかえって効果的です。

7日は曇りがちでしたが、富士山はくつきりと見え、

ダイアモンド富士がばっちり見えました。

やはりよくご存知のマニアの皆さんは前日より多く、

三脚が前日の倍くらい立っています。

するすると日は落ち、あとの夕焼けもとてもきれいでした。

買い物のために、京王線沿いに西へ3駅分くらい自転車で走ります。

坂道に見えないのですが、これがなかなかきつくて、

よろよろになるのは歳のせいかと思っていたのですが、

どうもそうではなくて、標高差が50メートル近くあるらしいのです。

だらだらと上りなので、自覚のない分、余計にこたえるのかも。

途中、鳥の群れに出会いました。

何百というものすごい数が3つくらいの塊になって

家や空き地の上を飛んでいます。

一部、電線に止まっています。

留鳥なのでしょうか、渡ってきた冬鳥なのでしょうか。

7日は見たあとに八王子駅方面に行きました。

八王子駅からわが家までは10メートルくらいの差でしょうか。

こちらは一目瞭然の坂道なので、覚悟して「よつこらしょ」と上ります。

6日も7日も大汗をかいたおかげで、

それまでぐずぐすしていた風邪がすっかり治りました。

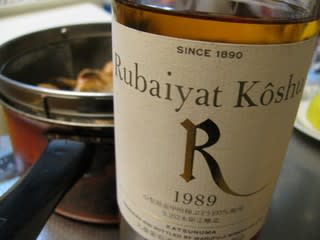

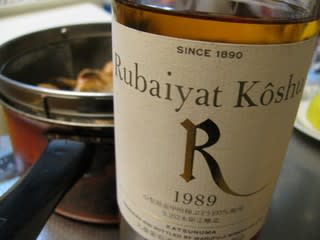

納戸から出してきた今夜のワインはいまひとつ。

山梨県産甲州種ぶどうのワイン、1989。

お口直しに銀河高原ビールを(笑)

6日と7日の夕方、近所の霊園にでかけました。

歩いても10分くらいですが、

帰りに買い物をするので、自転車で出かけます。

私たちが住んでいるのは、丸山と呼ばれていた丘の上ですが、

霊園は山田川をはさんで隣の丘になります。

私たちが住んでいる丘の上は建て込んでいて、

少し歩かないと開けたところがありません。

京王線沿いに畑が残っていて、そこにもマニアが待ち構えています。

八王子は坂が多いのです。

中心の八王子駅のあたりは盆地になっていて、

浅川の流れている東側以外は南・北・西どちらへ行くにも坂道です。

山地の裾の西高東低の丘陵地帯なのです。

駅のあたりの標高は100m、丘陵地帯は概ね200m、

西端の高尾山・陣馬山などは500~700m。

若いときには気付かなかったのですが、

わずかな勾配でも疲れていると辛くて、

駅からの帰りに2倍近い時間がかかることがあります。

さて、6日、日没20分前、霊園に着くと、

すでに先客が5、6人、三脚を立てて待ち構えています。

年配の男性が多く、「山中湖はどうだった」などと

ダイアモンド富士の情報交換をしています。

私も富士マニアの仲間入り? (´・ω・`)きゃあ♪

残念ながら、富士には雲がかかっていて、右肩のラインしか見えません。

しかし、きれいです。

日が沈んだので帰ろうとしたら、まだ皆さん写真を撮ってらして、

あれ?と振り返ると、ドラマチックな日没の景が広がっています。

雲があるのがかえって効果的です。

7日は曇りがちでしたが、富士山はくつきりと見え、

ダイアモンド富士がばっちり見えました。

やはりよくご存知のマニアの皆さんは前日より多く、

三脚が前日の倍くらい立っています。

するすると日は落ち、あとの夕焼けもとてもきれいでした。

買い物のために、京王線沿いに西へ3駅分くらい自転車で走ります。

坂道に見えないのですが、これがなかなかきつくて、

よろよろになるのは歳のせいかと思っていたのですが、

どうもそうではなくて、標高差が50メートル近くあるらしいのです。

だらだらと上りなので、自覚のない分、余計にこたえるのかも。

途中、鳥の群れに出会いました。

何百というものすごい数が3つくらいの塊になって

家や空き地の上を飛んでいます。

一部、電線に止まっています。

留鳥なのでしょうか、渡ってきた冬鳥なのでしょうか。

7日は見たあとに八王子駅方面に行きました。

八王子駅からわが家までは10メートルくらいの差でしょうか。

こちらは一目瞭然の坂道なので、覚悟して「よつこらしょ」と上ります。

6日も7日も大汗をかいたおかげで、

それまでぐずぐすしていた風邪がすっかり治りました。

納戸から出してきた今夜のワインはいまひとつ。

山梨県産甲州種ぶどうのワイン、1989。

お口直しに銀河高原ビールを(笑)

梅に雪。

昨日妹に貰ったお菓子の箱の上に、外したままのブローチがありました。

中国の寒波が日本にも来るということ、大雪が心配です。

梅に鶯。

今朝はうぐいす餅を白磁の梅花皿にのっけてみました。

こんにちは。

ノイバラです。

昨年も2日あたりから風邪をひいていたらしいですが、

今年も風邪の三が日でした。

昨年ほどひどくないけれど、鼻がぐずぐずなのと、

おなかがしくしく痛みます。

起きていてもぼんやりするので、眠ればいいと思うのですけれど、

横になると目が冴えてしまうのです。

「去年の東京歌会も風邪を引いていた」と指摘されて、

日記を遡ってみたら、本当だったのです。(^ω^;A あらま

気をつけたつもりですけれど、やはり引いてしまいました。

初詣ついでに高尾山のシモバシラを見てみたかったのですけれど。

3日間、お籠りでした。

歌会の日までには直りますように。

昨日は妹と甥が訪ねてくれました。

あまり準備もできなかったので、お料理も簡単にすませます。

八王子駅ビルに「成城石井」が入っているのですが、こういう時は便利♪

自家製の押し寿司と豆のサラダ、卵を買っておきました。

いただきもののシャンパンを開けます♪

写真はすでに空き瓶ですが、ゴキゲンなおいしさでしたね、これが。うふ。

スパークリングワインが大好きで、

大学生のとき「マテウスロゼ」を1本すらすらと飲んで

立ち上がれなくなった私です。

あの丸い胴の瓶の形は独特ですが、

昔の皮袋の面影を伝えるボックスボイテル型ボトル、というらしいです。

今度発売60周年を記念してボトルのデザインが少し変わったらしい・・

そういえば、前のはもっと絵が大きかったような気がします。

なかなか家でゆっくりお酒を飲むことはないのですけれど、

今年は納戸の奥から出てきたいただきもののワイン

(何と80年代のからあります)を飲んでしまい、

口に合うワインを探して飲みたいです。

1年の初めに短歌や仕事の抱負ではなくて、

酒の抱負が出てくるとは・・(笑)

ほとんどのメンバーが下戸かこれから仕事組なので、

にこにこと心ゆくまでシャンパンをいただいているのは私だけかも。(笑)

二人とも元気そうで、甥は今夕から仕事だし、

妹はすでに2日に働いたそうです。

息子も食べるだけ食べるとバイトに出かけてしまいました。

みんな働き者だなっ(´・ω・`)

<メニュー>

すき焼き(牛肉、葱、白菜、麩、白滝、豆腐、しめじ、焼きそば、うどん、卵)、

サラダ(トマト、わさび菜、玉葱、ほうれんそう、ナチュラルチーズ)、

押し寿司(鮭・鯖)、

巻き寿司(人参、椎茸、干瓢、ほうれんそう・三つ葉、明太子)

温野菜(マッシュドポテト、ブロッコリー、隠元豆、豆のサラダ)

菜の花カラシ和え、

かまぼこ2種類(海老、鯖)

蕪の酢の物、沢庵。

巻き寿司は年に1度しか作らないので、この機会がなくなると、

やり方を忘れると思います。

毎年作っているので、だいぶ巻き方も手早くうまくなった?(笑)

「買ったほうが簡単」ではありますが、伝統的技術の伝承も必要かと。

・・というのはまるで「男の料理」みたいだと感じた方は鋭い。

私は実は料理が得意ではありません。

おいしいものを食べるのは好きだし、楽しいし、

家族の健康を維持するために作ってはいますが、

「得意」というのではありません。

めんどくさがりなので、茹でたり刻んだりするだけの

簡単な料理しかできないもの。

夫がもし料理上手ならば、私は賛辞を惜しまず、

その仕事は喜んで譲るでありましょう。

料理が余ったので、今日は1日、お料理を作らなくてすみます。

たまりにたまった写真の整理をしようと思います。

あけましておめでとうございます。

みなさま、よいお正月をお迎えのことと存じます。

家族全員無事に新年を迎えられたことは、

何にもまさる幸せです。

これもひとえに皆様のおかげです。

優しい言葉をまた厳しい言葉を、

そしてあたたかなハートを、

どうもありがとうございました。

今年はどんな1年になるのか・・。

ひとつひとつのことをよく考えながら

乗り越えていければと思います。

昨日は義父のお誕生日のお祝いに檜原まで出かけました。

青森から義兄と姪も来て、1年に1度のにぎやかなお食事です。

花束とケーキとお料理を持って、1時間ほどのドライブです。

途中、酒屋さんに寄ります。

野崎酒造。

門には杉玉が下げられています。

杉玉は「搾りを始めました」というサインだそうで、

新酒の時期には青々としているのです。。

いつも販売している表のお店はもう閉められているので、

門から中に入っていきます。

門を入って突き当たりが蔵と思しき建物、

左側の建物の引き戸の中で販売しています。

「喜正」というお酒は、蔵の向かいの戸倉城山の湧き水を使い、

手作りで丁寧に作られています。

この時期、この年度の「新酒しぼりたて」「おり酒」が発売されるので、

楽しみにしているのです。

白濁の「おり酒」は絶品。

発泡性なので、送るのには適していないようですが、

家用に買い求めます。

義兄と姪も揃ったところで、オードブルとすき焼き、

ケーキというフルコース。

(^ω^;A←また食べるのに夢中で写真を忘れました。

大晦日に生まれるなんて、全く大変なことでしたが、

義父が生まれたのは84年も前のことです。

息子は食べるだけ食べると2階で猫と一緒に寝ています。

家にいるときも、いつも寝ているし・・寝る子は育つ?

久しぶりの兄弟、親子の会話に、

私もほの酸っぱいフルーツティーを飲みながらお付き合いです。

一時風花が舞いましたが、本格的な雪にならなくてほんとうによかった。

冬の檜原は厳しい寒さです。

義父はころんで脚を骨折し、

この数ヶ月車椅子で生活しています。

ベッドをリビングに置いて、家中に手すりがついています。

義母は、お手伝いの人を頼んでいるそうです。

私が仕事や短歌、美術館巡りをしていられるのは、

義父母が二人で何とか暮らしてくれているからなのです。

同居の母も、身の回りのことは自分でしてくれているので、

私は心配もなく家をあけることができます。

いつまでもこの状態が続くはずもありませんが、

今この平安を感謝しています。

この奇跡のような時を無駄にせずに、

できることを精一杯したいです。

帰り道で見た月は満月。

月の下にはふたひらの雲が浮かび、

月の色に染まっていました。

どうぞ私たちをお守り下さい。

みなさま、今年も1年、よろしくお願いいたします。

みなさま、よいお正月をお迎えのことと存じます。

家族全員無事に新年を迎えられたことは、

何にもまさる幸せです。

これもひとえに皆様のおかげです。

優しい言葉をまた厳しい言葉を、

そしてあたたかなハートを、

どうもありがとうございました。

今年はどんな1年になるのか・・。

ひとつひとつのことをよく考えながら

乗り越えていければと思います。

昨日は義父のお誕生日のお祝いに檜原まで出かけました。

青森から義兄と姪も来て、1年に1度のにぎやかなお食事です。

花束とケーキとお料理を持って、1時間ほどのドライブです。

途中、酒屋さんに寄ります。

野崎酒造。

門には杉玉が下げられています。

杉玉は「搾りを始めました」というサインだそうで、

新酒の時期には青々としているのです。。

いつも販売している表のお店はもう閉められているので、

門から中に入っていきます。

門を入って突き当たりが蔵と思しき建物、

左側の建物の引き戸の中で販売しています。

「喜正」というお酒は、蔵の向かいの戸倉城山の湧き水を使い、

手作りで丁寧に作られています。

この時期、この年度の「新酒しぼりたて」「おり酒」が発売されるので、

楽しみにしているのです。

白濁の「おり酒」は絶品。

発泡性なので、送るのには適していないようですが、

家用に買い求めます。

義兄と姪も揃ったところで、オードブルとすき焼き、

ケーキというフルコース。

(^ω^;A←また食べるのに夢中で写真を忘れました。

大晦日に生まれるなんて、全く大変なことでしたが、

義父が生まれたのは84年も前のことです。

息子は食べるだけ食べると2階で猫と一緒に寝ています。

家にいるときも、いつも寝ているし・・寝る子は育つ?

久しぶりの兄弟、親子の会話に、

私もほの酸っぱいフルーツティーを飲みながらお付き合いです。

一時風花が舞いましたが、本格的な雪にならなくてほんとうによかった。

冬の檜原は厳しい寒さです。

義父はころんで脚を骨折し、

この数ヶ月車椅子で生活しています。

ベッドをリビングに置いて、家中に手すりがついています。

義母は、お手伝いの人を頼んでいるそうです。

私が仕事や短歌、美術館巡りをしていられるのは、

義父母が二人で何とか暮らしてくれているからなのです。

同居の母も、身の回りのことは自分でしてくれているので、

私は心配もなく家をあけることができます。

いつまでもこの状態が続くはずもありませんが、

今この平安を感謝しています。

この奇跡のような時を無駄にせずに、

できることを精一杯したいです。

帰り道で見た月は満月。

月の下にはふたひらの雲が浮かび、

月の色に染まっていました。

どうぞ私たちをお守り下さい。

みなさま、今年も1年、よろしくお願いいたします。