さいたま文学館におでかけのついでに、中山道桶川宿の名残を観光しました。

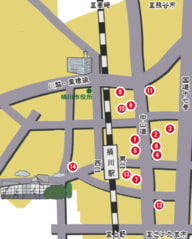

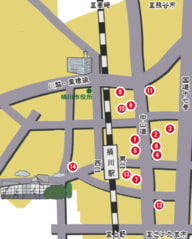

桶川市観光協会HP

桶川駅改札脇のお店もそば処「中山道」

東口駅前。

江戸までは遡らないでしょうが、なにやらレトロな建物。

自転車預かりのお店があるのは、

八王子駅南口の昭和40年代後半と同じでなつかしい・・。

まずHPで場所を確かめておいた「中山道宿場館」を訪れて、

ボランティアガイドの方に1時間お勧めルートをお尋ね。

ガイドの外川さんが歴史的なことがらから

渓斎英泉・歌川広重の木曾街道六十九次の画まで、

コンパクトに分かりやすく説明してくださいました。感謝。

江戸日本橋から京都三条大橋まで途中に69の宿を置く中山道、

昨年10月1日に中程の馬籠・妻籠間を歩きましたが、

今度は江戸まで10里、ぐっと近い桶川です。

以下、ガイドさんの説明と後日調べたことをまとめてみました。

板橋、蕨、浦和、大宮、上尾、桶川と6つ目の宿場ですが、

当時桶川は山形に次ぐ日本第二の紅花の産地で、

中山道沿いは紅花商人と呼ばれた豪商の蔵と、

買い付け商人のための旅籠が立ち並び繁盛していたそうです。

山形は7月、桶川は1ヵ月早い6月に生産されるので喜ばれ、

京都から買い付けの商人が多く訪れ、

馬の背に紅花餅を積んで帰ったということです。

紅花餅(紅餅、花餅)というのは、早朝に摘み取った花を水洗い、

花踏み、(発酵の為の)花寝せ、餅丸め、餅踏み、餅乾しの作業を経て、

水溶性の黄の色素を抜き、紅の色素を残し粘りの出たところを

餅状に搗いたものをいい、当時同量の米の百倍の価格で

取引されたこともあるそうです。

市内を荒川、江川、赤堀川などが流れ、紅花の栽培に向く川霧の立つ

土地柄でありましたが、ほかには麦、煙草が特産だったようで、

英泉の木曾街道桶川宿の画には麦を打つ女と

軒下に干された煙草が描かれています。

桶川が繁栄していたことは、桶川稲荷神社の日本一重いという

610kg.の力石にも現れています。

当時は力士と呼ばれた力自慢が全国を巡業しており、

この力士を呼んで石を持ち上げさせるという興行を行ったらしいのです。

力=豊穣のイメージで、相撲が神事であったように、

力自慢もまた神に捧げる行為であったのでしょうか。

(そういえば、尾道にも神社に力石がありました・・)

皇女和宮のお輿入れのときもこの桶川に宿泊しており、

本陣には和宮が宿泊した部屋が残されているそうです。(非公開)

1ヵ月近くかかった京からの旅、あと二日というところです。

和宮は今でいうハンモックに就寝なさったこと

(疊上だと下から槍などで突き上げられて暗殺される恐れがありました)、

おトイレは畳のお部屋であったこと、面白いお話は尽きませんが、

何分、1時間ですので失礼して急ぎます。

桶川稲荷神社。

紅花商人寄進の石灯籠。(たくさんある・・ど、どれ?全部?(・ω・;A )と力石。

ここから南下。

本陣遺構、公開されていないので入り口のみ。

小林家住宅(もと旅籠)。

現在は「小林木材工業株式会社」と「Tea & Craftブラッドベリー」。

矢部家。

「島村老茶補」。

その裏の島村家住宅土蔵。(三階建て! 第一土曜のみ公開)

武村旅館。現在はビジネス旅館として宿泊可能です。

後ろに当時の部屋が残してあるらしいのですが、見学できません。

玄関内部の写真だけ撮らせていただきました。

これは古い扉? 玄関内に立てかけてありました。

気になったお店「べにっこ」。

「べに花まんじゅう」を作っているらしいですが、販売はしていないようです。

木戸跡。木戸は宿場の出入り口。

宿場を挿む形で入り口出口にあったそうです。

桶川駅入口交差点より北を望む。

昭和40年代に古い建物は軒並み壊され、あまり残っていないのが残念です。

桶川観光協会のみなさん!

残っている建物は是非保存公開していただき、

特産の紅花と麦を使ったおみやげと地酒がコンパクトに集まったお店を、

駅前から中山道への道すがらに設置していただきたいです。

(「ふるさと館」は遠すぎます(泣))

途中、地元の酒屋さんでお隣の上尾の地酒「文楽 樽酒」を購入。

甘口で飲みやすく、木の香りがよかったです。

こんなふうにひっそりとした酒屋さんでおかみさんにお話を

うかがいながら買うのも好きなのですけれど、

べに花まんじゅうが食べてみたかったです。

桶川市観光協会HP

桶川駅改札脇のお店もそば処「中山道」

東口駅前。

江戸までは遡らないでしょうが、なにやらレトロな建物。

自転車預かりのお店があるのは、

八王子駅南口の昭和40年代後半と同じでなつかしい・・。

まずHPで場所を確かめておいた「中山道宿場館」を訪れて、

ボランティアガイドの方に1時間お勧めルートをお尋ね。

ガイドの外川さんが歴史的なことがらから

渓斎英泉・歌川広重の木曾街道六十九次の画まで、

コンパクトに分かりやすく説明してくださいました。感謝。

江戸日本橋から京都三条大橋まで途中に69の宿を置く中山道、

昨年10月1日に中程の馬籠・妻籠間を歩きましたが、

今度は江戸まで10里、ぐっと近い桶川です。

以下、ガイドさんの説明と後日調べたことをまとめてみました。

板橋、蕨、浦和、大宮、上尾、桶川と6つ目の宿場ですが、

当時桶川は山形に次ぐ日本第二の紅花の産地で、

中山道沿いは紅花商人と呼ばれた豪商の蔵と、

買い付け商人のための旅籠が立ち並び繁盛していたそうです。

山形は7月、桶川は1ヵ月早い6月に生産されるので喜ばれ、

京都から買い付けの商人が多く訪れ、

馬の背に紅花餅を積んで帰ったということです。

紅花餅(紅餅、花餅)というのは、早朝に摘み取った花を水洗い、

花踏み、(発酵の為の)花寝せ、餅丸め、餅踏み、餅乾しの作業を経て、

水溶性の黄の色素を抜き、紅の色素を残し粘りの出たところを

餅状に搗いたものをいい、当時同量の米の百倍の価格で

取引されたこともあるそうです。

市内を荒川、江川、赤堀川などが流れ、紅花の栽培に向く川霧の立つ

土地柄でありましたが、ほかには麦、煙草が特産だったようで、

英泉の木曾街道桶川宿の画には麦を打つ女と

軒下に干された煙草が描かれています。

桶川が繁栄していたことは、桶川稲荷神社の日本一重いという

610kg.の力石にも現れています。

当時は力士と呼ばれた力自慢が全国を巡業しており、

この力士を呼んで石を持ち上げさせるという興行を行ったらしいのです。

力=豊穣のイメージで、相撲が神事であったように、

力自慢もまた神に捧げる行為であったのでしょうか。

(そういえば、尾道にも神社に力石がありました・・)

皇女和宮のお輿入れのときもこの桶川に宿泊しており、

本陣には和宮が宿泊した部屋が残されているそうです。(非公開)

1ヵ月近くかかった京からの旅、あと二日というところです。

和宮は今でいうハンモックに就寝なさったこと

(疊上だと下から槍などで突き上げられて暗殺される恐れがありました)、

おトイレは畳のお部屋であったこと、面白いお話は尽きませんが、

何分、1時間ですので失礼して急ぎます。

桶川稲荷神社。

紅花商人寄進の石灯籠。(たくさんある・・ど、どれ?全部?(・ω・;A )と力石。

ここから南下。

本陣遺構、公開されていないので入り口のみ。

小林家住宅(もと旅籠)。

現在は「小林木材工業株式会社」と「Tea & Craftブラッドベリー」。

矢部家。

「島村老茶補」。

その裏の島村家住宅土蔵。(三階建て! 第一土曜のみ公開)

武村旅館。現在はビジネス旅館として宿泊可能です。

後ろに当時の部屋が残してあるらしいのですが、見学できません。

玄関内部の写真だけ撮らせていただきました。

これは古い扉? 玄関内に立てかけてありました。

気になったお店「べにっこ」。

「べに花まんじゅう」を作っているらしいですが、販売はしていないようです。

木戸跡。木戸は宿場の出入り口。

宿場を挿む形で入り口出口にあったそうです。

桶川駅入口交差点より北を望む。

昭和40年代に古い建物は軒並み壊され、あまり残っていないのが残念です。

桶川観光協会のみなさん!

残っている建物は是非保存公開していただき、

特産の紅花と麦を使ったおみやげと地酒がコンパクトに集まったお店を、

駅前から中山道への道すがらに設置していただきたいです。

(「ふるさと館」は遠すぎます(泣))

途中、地元の酒屋さんでお隣の上尾の地酒「文楽 樽酒」を購入。

甘口で飲みやすく、木の香りがよかったです。

こんなふうにひっそりとした酒屋さんでおかみさんにお話を

うかがいながら買うのも好きなのですけれど、

べに花まんじゅうが食べてみたかったです。