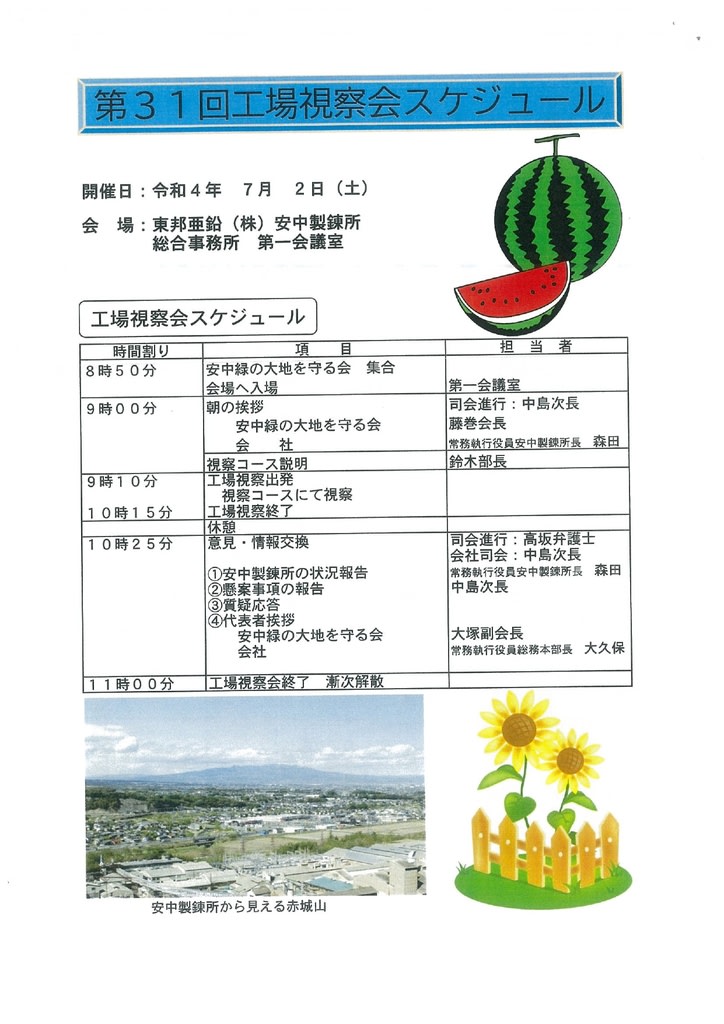

■毎年恒例の東邦亜鉛安中製錬所における工場視察会は、東邦亜鉛と安中緑の大地を守る会(旧・安中公害裁判原告団)との間で締結された協定書に基づき、例年4月の第2土曜日に開催していました。ところが、コロナの影響でここ2年ほど9月に開催されていましたが、今年は7月2日に開催されることが双方による協議会の場で決まり、連年になく早い梅雨明けの極暑の最中、開催されました。その模様をご報告いたします。

コロナ過のため、参加者は10数名に絞られましたが、午前8時半から安中製錬所の事務棟前の来客用駐車場に、次々に車で乗り付け、玄関で体温チェックと手指の消毒を済ませた後、名簿に住所氏名を記入し、2階の大会議室に集合しました。そして、午前9時に第31回工場視察会が始まりました。

【会社司会】みなさま、おはようございます。(場内:おはようございます)事務部環境管理室を担当しております中島でございます。本日の工場視察会におきまして、会社側の司会を担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。例年4月に行われております工場視察会ですが、新型コロナウイルスの影響により、また今年も…今年もというのではないですけれども、この時期での開催ということになってしまいました。梅雨が早々にあがってしまって、非常に暑い日が続いております。本日も、もう気温がだいぶ高いですけども、これからさらに気温が高くなる、というふうに予想されますので、熱中症については十分注意をしていただきたい、というふうに思います。新型コロナウイルスに関しましては、最近感染者数が少しずつ減っている、という傾向にはなっていますが、感染予防には十分配慮しながら開催してまいります。ソーシャル・ディスタンスのために人数制限をさせていただいたり、マスクの着用、手の消毒、まあ、色々とご協力をいただきましてご不便をおかけします。本日の工場視察会は、時間短縮のため、終了を11時で予定させていただいております。ご協力をよろしくお願いいたします。それでは、まず、会社側の出席メンバーの紹介をさせていただきます。本社のメンバーにつきましては、新型コロナウイルス感染予防対策としてWEBでの参加となります。モニターをご覧下さい。まず最初に、総務本部長の大久保常務執行役員でございます。

【本社側】・・・・あっ・・・(声がでない)

【会社司会】すいません。本社のほうのマイクが入っていない。石井室長、聞こえますか?

【環安室長】はい、今ようやく。すいません。

【会社司会】すいません。そうしましたらもう一度、本社のメンバーの紹介をさせていただきます。まず最初に、総務本部長の大久保(浩)常務執行役員でございます。

【総務本部長】本社総務本部の大久保でございます。本日はよろしくお願いします。

【会社司会】同じく、総務本部の高橋(宏)副本部長でございます。

【副本長】高橋でございます。よろしくお願いいたします。

【会社司会】同じく総務本部(総務兼秘書室長)の橋田(幸弘)部長でございます。

【総務部長】橋田でございます。よろしくお願いしま~す。

【会社司会】同じく総務本部の安藤顧問でございます。

【総務顧問】安藤でございます。よろしくお願いします。

【会社司会】次に、環境安全室の石井(光)室長でございます。

【環安室長】石井でございます。本日はこのメンバーでどうぞよろしくお願いいたします。

【会社司会】続きまして、安中製錬所のメンバーでございますが、所を代表します森田常務執行役員所長でございます。

【所長】森田でございます。本日はどうぞよろしくお願いします。

【会社司会】副所長の原澤でございます。

【副所長】おはようございます。原澤でございます。よろしくお願いいたします。

【会社司会】次に製造部、鈴木部長でございます。

【製造部長】製造部鈴木です。よろしくお願いします。

【会社司会】それと、事務部環境管理室を担当しています私、中島です。本日このメンバーで工場視察会の対応をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、続きまして、朝の代表挨拶を頂戴したいと思います。安中緑の大地を守る会会長、藤巻岩男様。よろしくお願いします。

【藤巻会長】おはようございます。

【会社司会】会長、マイクをお願いします。はい、マイク。

【藤巻会長】ごめんなさい。おはようございます。(場内:おはようございます)まあ、今年はね、梅雨があるようなないような、で終わってしまって、真夏に入ってしまうということで、連日の暑さでございますね。まあお互いに、暑気に当たらないように、とは言ってもね、この外へ出てしまうと、これというあれがありませんけれどもね。水を補給したり、太陽を少しでも避けるようにして、今日一日を過ごしていきたいと思います。それにコロナですけれどもね、減ってきたという先ほどの挨拶の中にありましたけれども、ここ幾日か、東京をはじめ、群馬もそうですけれども、又増え始めているんですね。どうも、このまま収まる気配ではないというような状況で、この点についても、大変心配されているところでございますけれどもね。これが一日も、できる限りの対策を立てて生活をしていかなければならないかなとは思っておりますね。本日は今日、暑い中での実施というものになりました。会社の方も大変だと思いますけれど、まあ、暑さの、うまくいけば時間を短くできるところは時間を短くする。もちろん必要な説明はしていただかなければなりませんけれども。そういうことで本日無事に視察会が終了できますよう祈念しております。よろしくお願いします。

【会社司会】ありがとうございました。続きまして、会社を代表しまして、所長の森田よりご挨拶を申し上げます。

【所長】皆さんおはようございます。(場内:おはようございます)所長の森田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。3年が経過するんですね、新型コロナ感染症。まあ昨年はですね、そのような。今年ですね、5月、ゴールデンウィーク明けから徐々に、まあ感染症が減少してきているという、まあ当時はそういう状況の中でですね、安中緑の大地を守る会役員様とですね、今年度の工場視察開催に年明けから相談させていただきました。まだ、完全にという、感染症撲滅とはならない状況ということを判断しまして、ご不自由をかけますが、ここ2年間開催と同じようにですね、弊社コロナ対策ルールに沿った形で、また、今週は早々にですね、梅雨明けになりまして、連日の極暑のなかでございますが、本日、工場視察会を行わせていただく運びとなりました。昨年をちょっと振り返りますと、昨年、21年のですね、東京オリンピックなりパラリンピックがございまして、ですね、8月・9月をピークに、まあ、祭りの後の静けさと申しますか、新型コロナウイルスの感染者数が10月以降ぐっと急激な減少となりまして、数も規模も急降下という話でございました。そういうような中で、社会を取り巻くといいますか、気候変動対策とか、CO問題、また、よくテレビでもお耳にしているかと思いますSDG等の国際的な社会の大きな変革が伴ってですね、とりわけ我々製造業につきましては、エネルギーや資材の高騰が拍車となりまして、非常に不穏当な国際社会に陥った、昨年、とりわけ下期ではなかったかと思います。そういうような中で11月8日に、ですね、54年間稼働してまいりました安中製錬所の焙焼炉を停止致しました。また、第2電解もですね、21年度をもちまして停止と、いうかたちで、安中製錬所は一部生産設備の停止、統括に伴いまして、亜鉛事業再構築に向かって舵を切りまして、現在もその状況の中で展開中でございます。併せて、非鉄スラグ関係に関しましても、粛々と必要な対応を積み重ねてまいりまして、逐次、県行政にですね、報告をしておる状況でございます。まあ、オミクロン株のコロナ感染も減少傾向で、目下、申し上げたように、先ほど藤巻会長もおっしゃられたように、ここにきてちょっとまた増えてきているところで、まあ、いろいろ状況が日に日に変わっているところでございますが、まあ、極暑の工場視察会となりまして、いろいろとご不自由をおかけしますが、地元の皆さまのご指導とご鞭撻をいただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶に替えさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

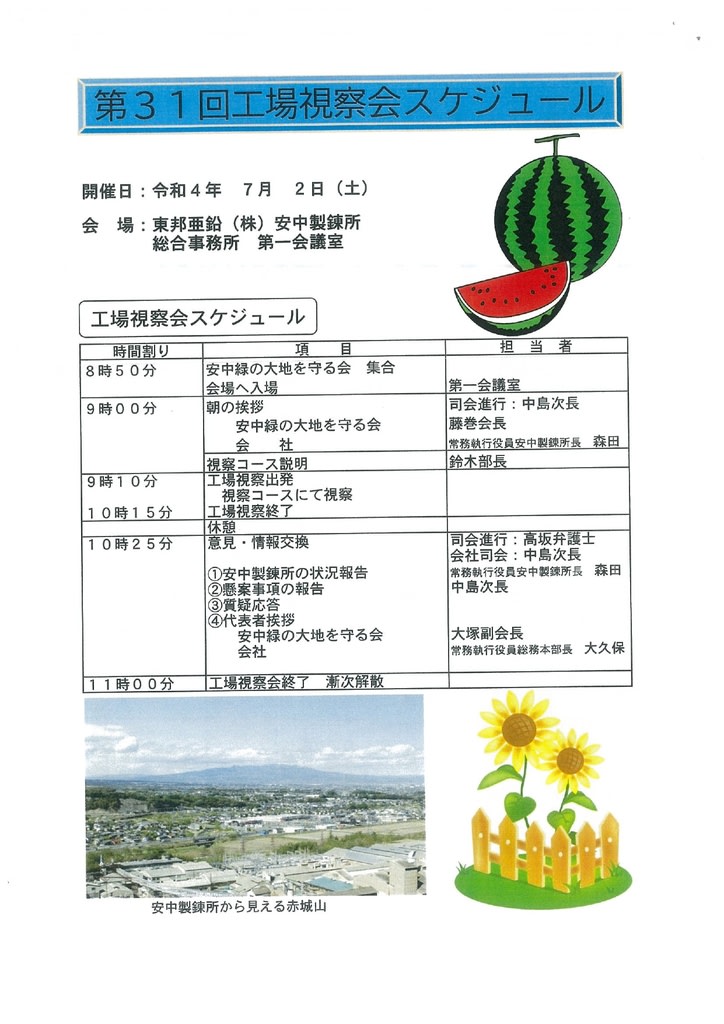

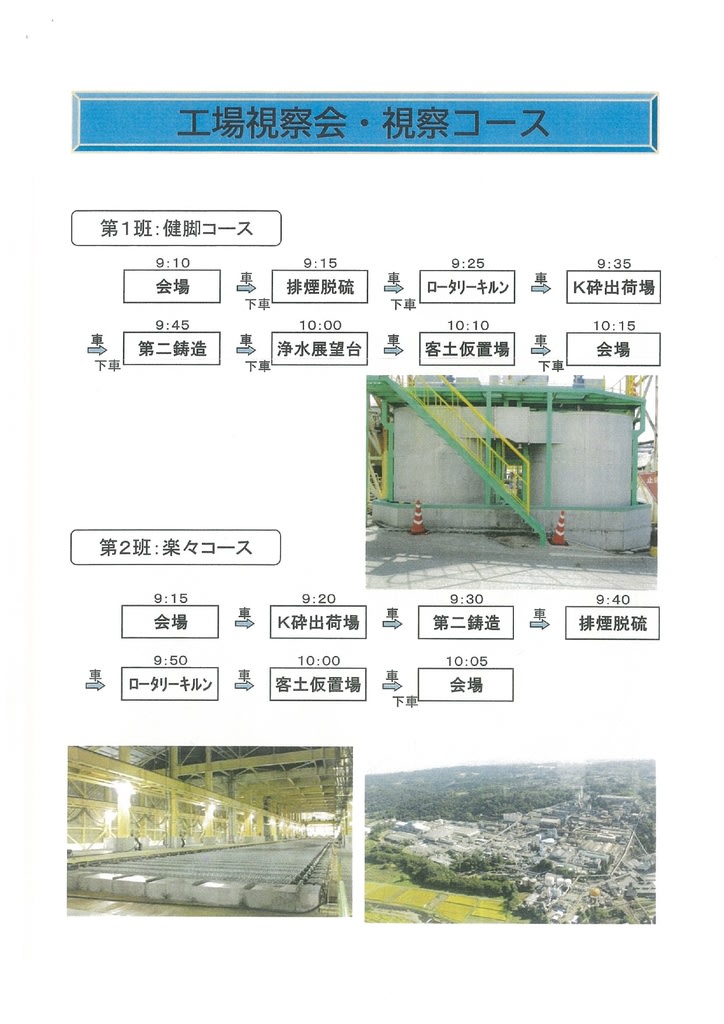

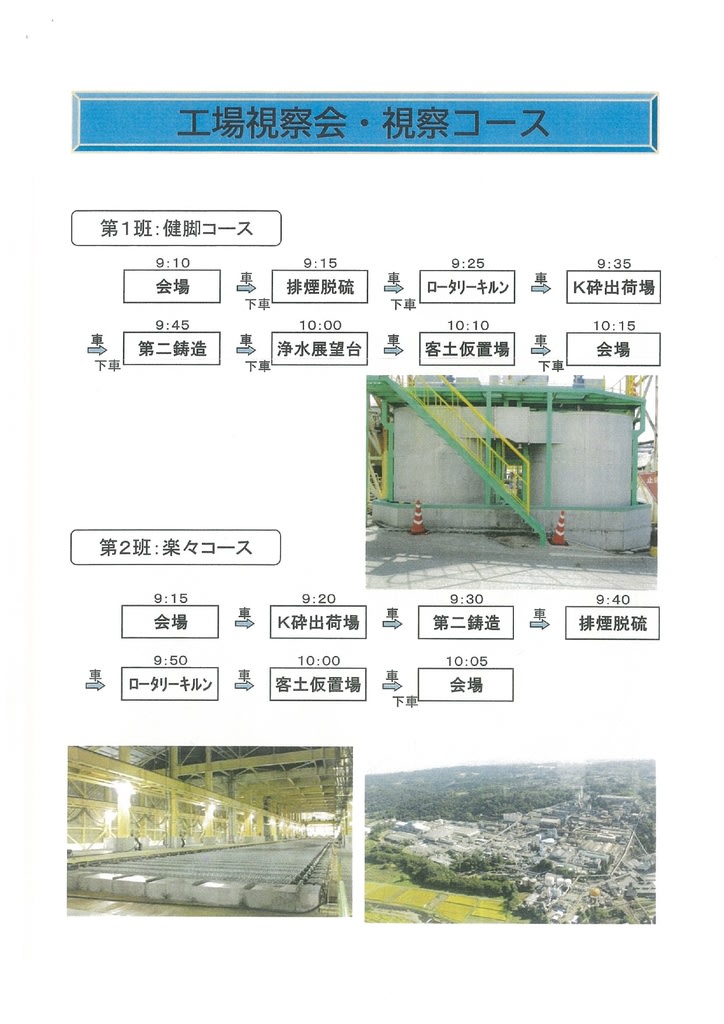

【会社司会】続きまして、本日の視察コースや日程につきまして、製造部長の鈴木より説明をさせていただきます。

【製造部長】それでは工場視察につきまして、ご説明させていただきます。製造部鈴木です。よろしくお願いします。去年と同じくですね、製錬所内の製造工程並びに公害防止設備を中心にご案内させていただきます。昨年11月に焙焼、硫酸工場、今年の3月に第2電解工場の稼働を停止しております。その他操業は順調でしたので、安定した事業を進めている状況をご視察いただければ幸いと思います。昨年と同様、新型コロナ対策でマスクをしておりますので、私の声が聴きづらいかもしれませんが、ご了承をお願いします。また、昨年の視察会が9月…に対しまして今回は7月で、例年になく気温が高い状況になっております。もう外の気温も30度くらいになっております。また、マスクもしておりますので、熱中症には特に注意していただければ幸いです。また、視察中にご気分が悪くなられたり、体調に異変を感じられた方は遠慮なく申し出て下さい。視察についてですが、お手元の資料の視察コースのページのほうをご覧ください。今年も、ですね、マイクロバスを1台、ワゴン車2台を用意しました。第1班、健脚コースのほうにつきましては視察場所により、バスから降りてのご案内となりますので、ヘルメットの着装をお願いします。案内は、私、製造部鈴木がご案内いたします。第2班、楽々コースにつきましては、ワゴン車からの視察となります。視察中ワゴン車の乗り降りは致しませんので、外も暑いですので、ちょっと外に行くのは不安がある方につきましては、そちらの方の乗車をお勧めいたします。ヘルメットはご不要です。で、案内につきましては、総務課の長岡のほうが担当いたします。今回のコースでも前年同様、公特事業についてのご視察を追加してあります。この点につきましては、このあと中島のほうからご説明いたします。では、工場視察会の注意事項についてご説明いたします。まずですね、場内での写真撮影のほうはご遠慮いただきたいです。今回も場内での持ち込みは…、場内に持ち込まないようにご協力をお願いします。また、携帯電話につきましては持ち込み可能ですが、撮影機能のほう、こちらのほうは使用をご遠慮お願いします。また、健脚コースの方につきましてはバスを降りて工場内を歩いていただきますが、安全確保を最優先に足元にご注意いただくとともに、稼働している施設並びに製品につきましては、絶対に手を触れないよう、お願いいたします。では、これから視察に入りますので事務所前へ移動をよろしくお願いいたします。

【会社司会】環境管理室の中島でございます。先ほど公特事業につきまして、今回視察コースというご説明がありました。今回の視察コースには昨年に続きまして、客土材の仮置き場が入っております。昨年の客土材仮置き場につきましては、視察コースでご覧いただいたのですけれども、今年につきましては、客土材のほかに、覆土材が搬入をされております。その状況をご覧いただきたいというふうに思っております。排土処理場の方ですけれども、こちらについては、昨年もそうだったのですが、事業所の外ということもございまして、視察コースには入れてございません。代わりにですね、お手元の資料の2枚目、視察コースの裏面にですね、排土処理場の、まあ、こういった写真をですね、掲載させていただきました。少し前に撮った写真なので、現在もう少し草が茂っております。

まあ、草が茂っているので、今の写真よりもこちらのほうが、わかりがいいかなと思いこの写真を使いました。まあ、こんな状況になっているということでございます。それでは、視察の方に移らさせていただくんですが、例年ですと、この視察の前にですね、記念撮影というものをしております。ただ、ここ数年続けておりますように、三密を避けるために、記念撮影のほうは中止とさせていただきます。トイレ等を済ませていただきまして、玄関先の方へご移動をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

■9時15分に玄関先でマイクロバスに乗車しました。まもなく出発し製錬所内に入りました。

【製造部長】皆様、あらためておはようございます。(車内:おはようございます)場内視察のほう、ですね、ご案内いたします製造部の鈴木です。よろしくお願いします。先ほど、説明したとおりですが、まず、工場の方ですね。最上部に上がってから下りながら順次視察していきますので、よろしくお願いします。当社は、主に、亜鉛、鉛、銀のほう、地金の方ですね。こちらの方を生産しております。まあ、その他のほうですかね。だいたい6つの事業から成っておりまして、亜鉛、鉛、銀の地金生産のほかにはですね、主だって電子部品の材料なりですね、粉末冶金の方の部材の方の生産を行っております。弊所、安中製錬所におきましては、亜鉛地金、あと、亜鉛合金の地金、硫酸、粉末冶金による焼結部品などですね。こちらのほうの生産を行っております。亜鉛はですね、年間14万トン、大体月に1万トンですね。こちらのほうの生産能力を持ちまして国内のほうの約20パーセント強ですね、こちらのほうの亜鉛の生産を行っております。生産した亜鉛の方ですけれども、こちらのほうはですね、約60パーセントがですね、自動車などに使用されております薄板の鋼板メッキ、こちら用に亜鉛が使用されております。

■5分ほどでTCAのわきに到着しました。マイクロバスから下りて、視察です。ブロアの甲高い音が立ち込めています。旧FBWS排気塔やTCAなどと描いてある説明板の前で、健脚コース参加者の皆さんが会社側の説明を受けました。

【製造部長】こちらのほうですね。鉱さい処理のロータリーキルンの排煙の脱硫工程のほうの処理装置となっております。ロータリーキルンの方で発生する排ガスの方をこちらの方に引いております。排ガスにつきましては、ガスクーラーで冷却して、バグフィルター…すいません、ちょっと暑いので日陰の方でお集まりいただければ…。すいません、排ガスのほうですね、ガスクーラーの方で冷却してバグフィルターで除塵した後、粗酸化亜鉛ダストとして回収しております。その回収した排ガス…ダストを回収した排ガスですね、こちらの脱硫工程の方に送られてきます。排ガスの方につきましては亜硫酸ガス、こちらの方が含まれておりますので、これを脱硫するのに、こちらの右手の方にあります亜鉛華のTCA。で、こちらの左手の方に見えます苛性ソーダのTCAで脱硫しまして、あと残りが水TCAと呼ばれている、こちらのほうで水洗浄をしております。そして、地上高37mあるんですが、こちらの方から排気しております。排ガスの方ですね、硫黄酸化物測定に関しましては、こちらにあります水TCAと呼ばれる塔の出口の方に設置して、硫黄酸化物の連続測定、こちらの方を常時行って監視しています。で、あとですね、排ガスの煤塵等の測定につきましては、2か月に1偏、測定しまして、定期的に排ガスの煤塵の管理を行っております。それでは次の行程のほうに参りたいと思います。

■マイクロバスに乗り、坂を下り始めました。車内での会話が聞こえてきます。「いやあ、暑い暑い」「すいませんね。最近年を取って太ってきちゃってどうしようもないやね」

【会社司会】じゃあ、次お願いします。

【当会】鈴木部長、質問いいでしょうか?

【製造部長】なんでしょうか?

【当会】あの排気塔からの2か月に一遍、煤塵の測定をされるとおっしゃっていました。どういう測定をされていますか?何の測定をされていますか?どういう方法?時間がかかるなら後でもいいですよ。

【会社司会】方法?やっている項目は煤塵…。

【当会】だから、煤塵の、ただの量なのかね?

【会社司会】えーと、カドミウム、鉛、亜鉛、あと、硫黄酸化物・・・窒素はやっていないんだな。

【当会】窒素酸化物はやっていない?

【会社司会】それくらいです。はい。

【当会】それは連続的に?

【会社司会】連続的ではなく、2か月に一遍のスポットです。

【当会】サンプリングで?

【会社司会】業者さんにお願いしています。

【当会】だからそのサンプリングでやっているのか。どういう方法なのか?

【会社司会】えーと、あれです。通常の吸引法です。吸引して。

【当会】ガスクロとか何か、使っているの?

【会社司会】分析自体?要は、ろ紙に捕集しているんです。それを業者さんが持ち帰って化学分析をしているということです。

【当会】はい。そのデータは内部だけね?公表しないんだよね。

【会社司会】どこにもお出ししていません。

【当会】企業機密だからね?

【会社司会】はい。

【当会】それでは困るんですよ。まあ、後で質問するけど。

■やがてマイクロバスは中腹のカーブ地点を直進して、ロータリーキルンへの横道に入っていきました。まもなく建物に覆われた狭い道路を進みました。左右の建物の内部が見えないようにしっかりとブルーシートが両側に張られていました。車内で会話が飛び交います。「ここは日陰だ」「全然暑さが違いますね」「今回はブルーシートで完璧に覆っていますね」「もう焙焼炉止めたんだから全部スクラップにしたほうがよろしいんではないでしょうか」「今、屑鉄が高いからね」

■マイクロバスはロータリーキルンの前の空き地に着き、向きを変えるために切り返しを繰り返しました。3回ほど切り返して元来た方向に向きを変えました。そして参加者はバスを下車しました。日陰に参加者は集まったので、会社側が説明板を見やすい場所に移動しました。例年になく、軋み音があたりに響き渡り、騒音レベルが一層大きい感じがします。

【製造部長】さきほど、見て頂いた排煙脱硫工程ですが、そちらの方に送る排ガスを発生させるのがこちらのロータリーキルン(RC)です。左側ですね。このRCのほうに投入する原料につきましては一次鉱さいと言いますが、先に、ここから見えないですけれども、このドライヤーで事前乾燥されます。次に乾燥した一次鉱さいにコークスを混ぜまして、左手に見えるRCのほうにコークスと一緒に入れます。炉の先端の方にバーナーが併設されておりまして、重油燃焼によりまして、約1300度くらいまで加熱させまして、一次鉱さいと言うものを、亜鉛、こちらが揮発します。で、揮発した亜鉛につきましては、空気と接触することによって酸化物となります。ちょっと左手の方にガスクーラーと書いてありますが、そちらのガスクーラーや後ろの方にありますバグフィルター、こちらのほうで捕集されております。その酸化物を粗酸化亜鉛と称しまして亜鉛原料として回収しております。RCの炉前側から鉄分が主体のクリンカーと呼ばれるものが排出します。こちらのクリンカーにつきましては冷却されて、粒度を揃えて、出荷されます。ガスクーラーは排ガスの冷却や熱回収を行って、その熱はバーナーなどの二次空気に再利用されています。以上がRCの説明になります。では次の行程に移ります。よろしくお願いします。

【当会】バグフィルターはどこ?

【製造部長】ここです。

【当会】ああ、ここか。

【参加者】このなかに人がいるのかね。無理だよ。こんな熱くては。さっき警報が鳴っていたよ。

バグフィルター室の間ドアから中を見ると、バグフィルターは8本見えました。その途端にサイレンの大きな音があたりに響き渡りました。暑さと双方に耐えかねて、参加者はさっそくマイクロバスに避難しました。引き続き車内でも会話が続きます。「炉の中にも人がいるんですか?」「はい?」「あの中にも」「えーとですね、普段はいません」「サイレンみたいなのが鳴っているのでびっくりしました」「熱中症対策をして、温度計を持って点検に入ります」「あれでは温度計見るだけでおかしくなっているんじゃないの」「点検には入りますが、ずっといたら参ってしまいますね」「そうだいね」

【当会】ガスクーラーでガスの温度は何度くらいまで下げるのですか?400度くらい?バグフィルターの耐熱郷土によりますよね?

【製造部長】そうですね、あの手前で大体200度前後までいきます。

【当会】はい。バグフィルターに穴が開いたときは、例の光電管方式で検知しているのですか?

【製造部長】・・・

【当会】それとも全然(検知)していない?

【会社司会】いえ、バグフィルターで漏れてもTCAにガスが行くので。

【当会】いや、そうなるとTCAの負荷が上がるから、全く野放図なのか?じゃあ、(検知を)やっていないわけなんですね?

【会社司会】(バグフィルターの)点検は、もちろん定期的には、やっています。チェックできるようになっています。

【当会】定期点検だけね。光電管とか、そういうセンサーは付いてるの?

【会社司会】光電管のセンサーはないです。

【当会】つまり、目視ね?

【会社司会】そうです

【当会】じゃあ、(バグフィルターが破れた場合、漏れた重金属を含んだ粉塵は、次の脱硫工程に運ばれるので)負荷がかかる場合があるわけだ。と言うことは、(主)排ガス塔での重金属の排出の程度、傾向というのは、非常に重要なデータですね。それを公表しないというのは非常に問題ですね。まあ後で質疑応答でお願いします。

【会社司会】・・・

■参加者を乗せたマイクロバスは再び坂道に出て、左手に曲がり坂を下りていきます。右側にスラグを運搬するコンベアを支える支柱の列が見えます。やがて新電解工場のわきを通り、スラグ置き場に入りました。中でぐるっと回りました。そして中央で止まりました。外に降りずに車中から窓越しに見ながらの説明です。

【参加者】わーすごいな。すぐ(水が)染み込むんだね。

【製造部長】ここがですね、K砕の出荷場となっております。先ほどのRCから発生したクリンカーですね。ベルトコンベアでこちらのK砕出荷場のほうに送られてきます。こちらのほうの面積、大体約1万6000㎡となっております。こちらのほうですね、大気汚染防止法に沿いました粉塵発生施設の届出を出してから、建設をしております。施工内容ですが、こちらは地面のほうに厚いコンクリート製の土間を敷きまして、周囲に、周りの方は高さ4mくらいのコンクリの壁。それに高さ2mの、北側ですけど、フェンスですね。こちらを設置しまして、粉塵や音が外部に漏れないように工夫をしております。また、土間の方、常時散水しまして、濡れた状態にすることによりまして、粉塵の発生性を抑えるようになっています。そういった配慮をしております。はい、こちらは以上になります。

次は調合亜鉛のほうに向かいました。車内で質問が出ました。

【当会】これ今、「出荷されている」とおっしゃいましたが、出荷されているんですか?今も?

【会社司会】はい、ここから出しております。

【当会】有価物として?

【会社司会】今は有価物として出ているものはありません。基本は全部サンパイです。

【当会】基本はそうだけど、そこの磁選機でより分けていたではないですか?

【会社司会】はい。

【当会】あれも(サンパイ)?要するに鉄分を多く含んでいるわけで。

【会社司会】まあ、受け入れ先で、鉄が高い、低いの、ご要望がありますので、それに従って磁選機で分けている。

【当会】それに応じてね?

【会社司会】はい。

【当会】それから粒度がずいぶん細かく一律になっていますけれども。いつからそういうふうにされました?

【会社司会】それはもう最初から、というか、前から、以前からです。

【当会】でも不適切に使用されたときには、かなりの粒度の差異があったようですが?

【会社司会】いやいや同じです。工程は一緒なので変わっていないです。

【当会】ははーん。

どうも会社側の説明に違和感があります。クリンカーの頭文字をとって「K砕」などとわざわざ有価物っぽく名付けられた非鉄スラグは鉱さい、つまり産業廃棄物として全量処理されているとしながら、東邦亜鉛は、引き続き磁選機を使って、細かく破砕された鉱さいの粒から、鉄分を多く含むものを選別して、しかも、鉄分の多少に分けて、分別しているのです。おそらく、排出される非鉄スラグのうち、かなりの量を引き続き、どこかに出荷している疑惑を感じさせます。

■バスは最新の電解工場を左手に見て調合合金の工程に向かいました。ここにある環境空気のバグフィルターのセンサーを見ると相変わらず光電管方式のままです。バスから降りて調合合金エリアに集まりました。ここはとりわけ騒音が酷い場所です。

【製造部長】はい、こちらのほうが亜鉛のインゴットを製造過程になります。こちら亜鉛メッキの原料になります。こちらの方の金型トレイは約200種類くらいございまして多種多様な製品を作っています。6割くらいが、調合亜鉛です。調合亜鉛の方は高炉メーカーの方に納入しまして、自動車ボディ用などの、薄板鋼板メッキ、こちらに使用されております。調合亜鉛には、他の金属を添加しない純亜鉛やアルミなどの金属を添加する亜鉛合金がありまして、カソード亜鉛、こちらのほうを高周波誘導溶解炉で、500度で溶解して、アルミ等の地金は重油バーナー溶解炉で溶解します。調合炉、それぞれ必要な亜鉛、アルミ、その他金属を流しまして合金として生産しております。こちらの方は3基調合炉を備えておりまして、生産量は1日240トンですね。調合炉の方は、自動傾倒しましてユーザー各社指定の金型、これに流し込んで冷却、凝固させた後、金型から取り出して製品となっております。では次に参ります。

参加者はぞろぞろと、隣りのコーナーに移動しました。

【製造部長】こちらのほうが、電気亜鉛を鋳造している工場になっております。電気亜鉛の方につきましては、メッキ、あと、精密鋳造に使用されている純亜鉛の製造になっています、調合亜鉛同様に、カソード亜鉛を低周波誘導溶解炉で、500度で溶解します。で、今、手前にあります1枚20キロのインゴット・ケースが整列する連続鋳造機のほうに、それぞれ流し込んで凝固させて金型から抜きます。金型から抜いたスラブにつきましては、ロボットとで積み上げて結束されて製品として出荷されます。スラブは1枚20キロ。約50枚積まれて一山1トン。そして出荷されております。はい、こちらが電気亜鉛です。では、バスの方にお願いします。

とにかくここも騒音が酷いエリアです。感想としては、例年より、製品の量が明らかに少ないことを感じました。やはり生産量が少ないことをうかがわせます。

■参加者一同は、バスに乗りました。車内では会話が続きます。「昔のように火が見えなくってよくなったよね。昔は赤いのが見えて、従業員の服がみんな焦げているんだよね。いやだなあと思って、みんな孔があいているの。すごいんだよね」「今は、だいぶこう、なんというのでしょう、手作業ではなく機械の時代に変わっているからね」「赤いドロドロしたものをしゃもじみたいなもので汲みだしている感じで、怖かった」「ちょっと見るとね。今帰りという(作業員の)服を見ると、みんな孔があいていて、その孔がすごいんだよね。ひとつやふたつではないんだもの」「今は、そういう(火に)近づくことさえ、機会が減っているので。安全にはなっています」「近所の人がすごいやけどをしていたいね。もう亡くなっちゃったけど、やけどが原因ではないけどね。でも足とかすごく治るのに時間がかかっていたのを覚えている」

■マイクロバスは、構内を進むとまもなく、排水処理施設に着きました。参加者はバスから降りると、階段を上って行きました。ちょうど構内放送があり「換気の時間になりました。窓を開けて換気をお願いします」というアナウンスが放送されました。そのあと10時を告げるサイレンが鳴りました。階段を上り、展望デッキに集まった参加者に対して説明が始まりました。

【製造部長】はい、えー、こちらの方は排水処理工程となっております。製錬工程の雑排水ですね、集水池に溜めておりまして、製錬工程内のさまざまな溶液につきましては、繰り返し利用しているために、工程外には出ません。ただそれ以外の雑排水、例えば床を洗った水、あと、道路を洗った水、生活排水などですね。そういったものを雑排水が、集水池のほうに集められております。集水された排水はポンプで揚水されまして、流量調整されまして、中和槽のほうに送られていきます。中和槽では、苛性ソーダの方でpHをアルカリ性にすることによりまして、排水中の金属イオン、これが水酸化物として沈殿していきます。次にシックナーの方に送りまして、こちらの方で固液分離させます。中和液に凝集剤を添加し、沈殿を促進させながら、上澄み液と濃縮スラッジの方に分離させまして、濃縮スラッジを移動フィルターろ過器の方でろ過して、ろ液の方は沈殿池に戻す。ろ過滓の方は亜鉛電解尾液(びえき)で再溶解しまして亜鉛精錬の工程の方の原料に戻します。シックナーの上澄み液は微細な固形物を砂ろ過機でろ過しまして、ろ液の方はpH調整をしましてpH調整槽から希硫酸の方で、約pH8前後にしてこちらの方に逆中和したのち、延長放水路で(高崎市八幡町の)鐘ケ崎まで導水されまして碓氷川、こちらのほうに放流されております。逆中和処理工程の方で、PH常時監視しておりまして、pHの異常がある場合は安全ダンパーがついておりますので、こちらの方が作動して、第2集水池、こちらの方ですね、右手の方ですね、ああ、左手の方になりますね。こちらの方に回収されます。

【参加者】あの細長いところの池だ。

【製造部長】はい、そうですね。あと、通常の亜鉛鋳造工程とかで使用されています間接冷却水、こちら、工程と接触するところはないんですが、そうした冷却水につきましてはそういう量もチェックしたのち、旧放流水路から柳瀬川の方に放流されております。はい、浄水工程の方は以上となります。はい、それではまたバスの方へよろしくお願いします。

【当会】(相変わらず、目の前のタワー構造物に硫酸石灰の看板があるのを目にして)今、硫酸石膏はもうやっていないんでしょう?

【会社司会】硫酸石膏はやっていないです。

製造部長の「はい、ではこちらへどうぞ」の誘導の合図で、参加者はぞろぞろと階段をおり、バスに乗り込みました。とにかくものすごい暑さです。昨年までは、このあと硫酸工場の視察となっていましたが、今年から稼働していないため、パスして、工場の正門を通過し、柳瀬川に架かる橋を渡りました。車の中で会話が交わされます。「川の水がだいぶ減っているね」「ほとんど川床が見えている。どうなるのかな」「これだけ降らないとね」「来週は台風だというからね、一気に降るかもね」「だけどなんか変な天気だからね」

マイクロバスは、橋を渡ると、旧売店の建物のわきを左手に入り、従業員用駐車場のほうに向かいました。隣のパチンコ店との間の空き地にバスが着きました。目前にブルーシートがかけられた山が二つあります。

【会社司会】こちらが客土の仮置き場になります。昨年もこの場所を見ていただいております。客土については昨年度3400㎥ほど受け入れたというふうに報告がございます。向かって左手に見えますのが、客土の残りと言いますか、令和3年度分はもう既に使っていますので、その令和3年度に使った残りが左手に見えます。令和4年度分については、これでは足りないようなので、また再度受け入れがあるというふうに聞いています。で、右側に見える、ちょっとシートが新しめの方ですが、こちらが先月、今7月になりましたので、6月に受け入れをしました覆土材というふうに聞いています。すいません、実際はシートがかかってしまって中味は見えないのですが、黒土だったというふうに見てました。受け入れるとしては1800㎥ほどと聞いています。まあ、今、やっています排土処理場の排土の上に覆土する材料というふうに聞いています。はい、ここの説明は以上となります。これで事務所に戻りたいと思います。

■時刻は10時10分になりました。ちょうど視察に出かけて55分が経過したことになります。マイクロバスは事務所の玄関前に戻り、ヘルメットを返却。事務棟の2階の会議室に入りました。猛烈な暑さの中での視察会で年配の参加者にとってはかなりバテバテの様子です。汗が引いたところで、時間が押していることから、8分間ほど休憩の後、後半の意見交換会が始まりました。

【会社司会】はい、えー、大変暑い中でのご視察、大変ご苦労さまでした。先ほどもお声がけさせていただきましたけれども、ご気分悪い方、大丈夫でしょうか。遠慮なく申し出をしていただければというふうに思います。よろしくお願します。暑い中で誠に恐縮ですが、引きつづきマスクの着用のほうはお願いをいたします。すいません、スケジュール表ですと、10分間の休憩ということで予定がされておりましたが、時間短縮ということもございますので、このまま続けさせていただきたい、というふうに思います。ご協力のほう、よろしくお願いいたします。では意見情報交換会というふうに移らしていただきます。意見情報交換会の会社側の司会を引き続きさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは、令和3年度の経過と令和4年度の設備改善計画につきまして、所長の森田よりご報告をさせていただきます。

【所長】非常に暑い中、大変ご苦労さまでございました。先ほど司会の方から話がありましたように令和3年度と4年度の製錬所の主な工事、また課題メンテでの改善計画について、ご報告させていただきます。まあ、今日、ご挨拶冒頭に、昨年度は焙焼炉、並びに第2電解を停止して、ということで、新たな工場形態を進行しておる最中でございますが、令和3年度につきましての大きな工事としましての中身は、今日をご案内でご見学頂いたと思いますが、あのキルン工程のドライヤーの、まあ、大きな筒を回す足元のですね、タイヤというところですが、そのタイヤの更新、受ローラーの交換工事を行いました。あとは亜鉛の製錬をします湿式製錬の造液の、まあ、安中の焙焼炉が止まりまして、小名浜から送られてきます亜鉛の焼き鉱ですね、焼鉱と言いますが、それを溶解いたします、ナンバー5という溶解後の固液分離をするシックナーという設備をステンレス化、SUS化にしまして、更新をしております。あと、3番目としましては、排水処理工程の第2集水池。一番のメインの集水池でありますが、そこの補修工事、補強工事を昨年実施して、昨年ご報告した計画を全て実行し、完了しております。22年度、今年、今、夏季定修(夏季の定期修理)で工事を止めるところでですね、来週から定修に入るんですが、その中で主な工事が始まるわけでございまして、1番目が同じくキルンの、今度は、本体の筒のシェルの足回り、第2支点の受ローラーの製作、また、第3支点の受ローラーの更新ということで、整備をしております。同じく造液工程の、遠心分離機を、増設をしていくということでございます。それと昨年来から引き続いて排水処理工程の、今度は第3集水池、これの補強更新工事を順に実施しております。昨年来、コンパクトな亜鉛製錬所というのを、スローガンに改良を続けております。朝のご挨拶でも述べましたように、まあ、焙焼炉や電解の停止をして、小名浜と共有しているところがありますので、そういうところを統合していく。で、現状は順調な操業でですね、安全な操業が昨年からずっと継続されまして、公害防止施設をはじめ、各設備は計画的に更新して、日々、公害防止に努めてまいりたいというふうに、進めております。これからも地元の皆様のご理解のほどをよろしくお願い申し上げたいと、いうことでおります。それでは引き続きまして懸案事項はじめ、公特事業につきましては、環境の中島の方から報告させていただきます。以上ご報告をお伝えさせていただきます。以上でございます。

【会社司会】そうしましたら、環境担当の中島、私の方から、環境関係の懸案事項に関しまして、令和3年度の主な経過につきましてご報告を申し上げます。最初に公特事業の推進につきましてご報告を申し上げます。岩井畑地区の事業面積、公特事業の事業面積ですけども、令和3年度の計画によれば、1.35haというふうに聞いていたのですが、これが0.96haに変更になったというふうに聞いております。これは昨年10月に行政との打合せがあったのですけれども、その席で群馬県の技術支援課さんより、そんな報告がありました。今年ですね、1月、昨年度1月という表現ですね。高崎市信用金庫様のグランド周辺の排客土工事が、実施をされております。こちら、農免道路の東側ですかね、から見える場所であの辺を通る方については皆さんお目にしているかと思います。令和3年度の工事で、0.46ha。この排客土工事が完了したというふうにきいています。令和4年度につきましては、残りの0.49ha、この排客土工事を予定というふうにきいています。あの、細かい数字があるので、ちょっと合計すると、先ほど言った0.96にならないのですが、実際には0.955haということになり、この辺はちょっと、数字は計算してもピッタリはいかないということになります。先ほどご覧いただきました客土の仮置き場ですけれども、まあ、先ほども説明したんですけれども、排土処理上の排土、これを被覆するための覆土材。これを準備、ということで、報告を受けています。実際は、ご覧いただいたようにあそこにものがあるという状況でございます。岩井畑地区の事業につきましては、令和4年度、こちらで完了という計画だというふうにうかがっています。野殿地区ですけれども、こちらの公特事業の関係では、今年の2月に境界立会いが行われました。弊社の一部該当する土地があるということで参加をさせていただきました。この場所につきましては、弊社の南側フェンス、まあ、野殿側のフェンスですね。こちらから社宅があった場所、そのまた南西側ということですかね、そちら側で、ございました。まあ簡単ですが、以上が公特事業に関する情報交換などの概要でございます。今後も、県と市、それぞれ情報交換の機会をつくっていきたいというふうに考えております。公特事業につきましては皆さんの方が情報をお持ちかというふうに思いますので、情報があればお聞きしたい、というふうに思います。続きまして、令和3年度産米のカドミウム濃度の調査結果について、ご報告をいたします。安中市で行った検査結果については、特に問題ない、ということでございます。また、高崎市の検査結果、こちらも異常なし、であったというふうに報告を受けています。以上、会社が把握している令和3年度からの情報などについてご報告をいたしました。詳細部分につきましては、ご質問にお答えする形でご理解を賜りたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。そうしましたら、以降の進行につきましては高坂先生の方にお願いをしたいというふうに思います。高坂先生、よろしくお願いいたします。

【高坂司会】皆さん、どうもご苦労様でした。それではこれから詳しい状況、あるいはご意見のある方はそれを伺っていくということで進めていきたいと思います。皆さんの方で、ご質問なりご意見のある方は、いらっしゃいますでしょうか?はいどうぞ。

【当会】はい、すいません。最初からとは思っていなかったのですが、時間がやっぱり重要なのでですね。会員の小川賢、野殿980在住です。以前より東邦亜鉛さんには事あるごとに色々な面で情報共有をお願いしているところですけれども、今回、工場視察をさせていただきました。先ほど主排気塔、ここでの煤塵の測定をされていると、2か月に一遍ね。業者に委託しているということで、そこで重金属類、それからNOx、SOx、あ、NOxはやっていないのか…そういうものを測っているということなんですけれども、実はお手元に、降下煤塵のデータを例年のようにお配りしております。本社の皆さん、すいません、必要であれば、あとでこちらに請求してください。で、やはり我々としては、これは群馬県が毎月測っている、このデータが工場での操業内容も含めて、外部に対して大気中、まあ今お話のあった公特事業も、工場から主煙突、その他施設から排出される煤塵、埃ですね。この中に重金属が含まれていて、それが長年にわたって周辺の土地に降り注いでいる。それで田畑、とくに今、畑地ですけども、これが非常に汚染されているということで、土地改良事業として、いま進んでいるところでございます。まあ、群馬県の方はこういうふうに公表しています。で、私がいつも、お願いしているのは、会社さんのほうでも、測っているんだから、これをやはり示していただいて、どういうところで、そういった、まだ、重金属が漏れて、こぼれて、空気中に排出されているのか、というところをきちんと追及した上で、効果的な設備投資も含めて、効果的な対策をとるべきであると、こう思います。引き続き東邦亜鉛さんの方には自主的に周囲のダストジャー、ダストポッドで測定している自主検査の結果につきましても、公表していただきたい。で、群馬県の測っているところと比べて、精度を上げて、どこから出ているのか、主排気塔の降下ばいじんを測定されているということですので、より詳しい対策の種が…ネタが見つかると思います。まずそれをお願いするとともに、まあ、質問がいくつかあるのですが、これを全部お答えいただくとまた、時間がすぐ終わってしまうので、とりあえず私としてこれまで東邦亜鉛さんに対していろいろお願いやら質問やらしていることを、7項目にまとめてみました。すいません、鈴木さん、これ。(会社側にメモの配布を依頼する)ちょっとはしょって申し上げますけれどもね、まず1番目は、非鉄スラグの使用場所の現状と見通し。前回も前々回も、非鉄スラグにつきましては、先だっても群馬県のHPに出ました。6月の9日ですかね。群馬県が、6月8日か。依然として新たな場所に不適切な使用をされたスラグ製品の使用箇所について、皆さんの方から報告を受けて、で、今この対策をされているというところで、これ、HPに載っています。6月8日付の。で、この非鉄スラグの使用場所、安中市にもあるのかどうか、というところで、質問も、参加者から出ておりますけれども、一向に、皆さんの方は「行政に伝えているから行政に聞け」ということなので、今、行政に聞いているんですけども、行政も、東邦亜鉛さんの立場を非常に慮っている。それなので、全然開示しようとしないので、前回も、昨年も申し上げましたけれども、私の名前で審査請求をしております。もう1年半以上経ちました。まだ、出ないということは相当揉めていると思いますけれども、審査会の方できちんと審査されて、少なくとも安中市に埋まっているのかということは、そう遠くないうちに、なんとか情報として入手したいと思うのですが、それよりも前に、社会的責任を果たしている、一流企業である東邦亜鉛さんのほうから、自主的に、その辺の情報を開示していただければこんな手間をかける必要はございません。ということで、(非鉄スラグの)使用場所につきましては、引き続き公表をお願いしたいということと、もう1点。安中市のHPに「非鉄スラグ製品に関する情報について」と、いうことがもう2年くらい前、あの非鉄スラグの不適切な使用について新聞沙汰になって以来、安中市を含め、群馬県、高崎市、前橋市、行政のHPにこう書いてあります。「安中製錬所から出荷した非鉄スラグ、これと思しきものが使用されているという情報が有ったら、本社の総務本部総務部に連絡してくれ」と。私、連絡しました。40か所くらい。だけど、その結果は、教えてくれないんです。ということで、今日、市議会議員さん、複数名いらっしゃってますね。お願いがあります。安中市に対して、広報担当に対して、これを報告しても、その結果については、教えてもらえませんということを付け加えてもらいたいです。で、東邦亜鉛さんの総務部のほうにもね。このへんは、情報提供をお願いしますと。しかし、その結果については、一切、情報提供、つまりそれに対しての回答はできませんと、こういうふうに明記してもらわないと、一生懸命調査して心配で出しても、その結果が、リターンがないんですよ。これは強く申し入れておきます。それ、今、2番目ですね。非鉄スラグ製品に関する情報提供に対する対応。で、3番目、非鉄スラグの現在の処理状況。さきほど工場視察の際に、私、鈴木製造部長さんにも、お聞きしたんですけども、これを出荷していると。非鉄スラグ製品。その結果、出荷しているんだから、きちんと有価物で出しているんだということで、念のため、お聞きしたら、中島(環境管理室長)さんの方から、「いや、いわゆる商品としての出荷ではなく、管理型廃棄物処分場というのか、そちらのほうで、きちんと適切に処理しています」と。一部、磁石で、磁選機で選別したところは、どこかに有価物として出しているようですけれども、それは全体の1割かそこらへんだと思います。しかし、これはやはりきちんと、処理状況については広く開示してもらいたい。この非鉄スラグの不適切な使用を長年やってきた東邦亜鉛さんの企業体質としてね、それを払しょくするためにもぜひお願いしたい、ということです。それから4番目、生産体制の合理化と経過と結果。昨年、昨年度、一年の経過において、それまで、さきほど、鈴木製造部長さんもおっしゃっていましたけれども、亜鉛の、製錬亜鉛の出荷額、あ、出荷量、年間12万トンだと。まあ、これまで11万5000トンとか、12万5000トンだとか。経済産業省への届け出だと13万トンくらいの製造能力の施設の許可を得ているようですけど、今のところは、現在、月1万トン、年間12万トン。それから出るスラグは多分5万5000トンくらいだと思いますけど、その生産量を、コンパクトな工場に転換するというお話が、先ほど所長さんの方からも話がございました。で、コンパクトにするというのは、おそらく、ニュースリリース、東邦亜鉛さんのHPで、去年出された、初期に出されておられた記者発表によって、8万5000トン体制に移行するということですよね。私、先だってお伺いして、先ほどお配りした降下ばいじんの月別の降下量。それと、月別の東邦亜鉛さんの、製品量、あるいは製品の量に比例して、鉱石の入荷量、それから当然非鉄スラグの排出量、これは連動するわけですけれども、この相関性を確認したくて、いろいろ「月別の出荷量、亜鉛の製品出荷量について、データをお示しください」と言ったんですけども「できません」と。「年間もしくは四半期くらいならともかく、そんな細かいのは見せられない」と、こういう話なんですね。ここ是非ね、考え直してくださいね。お願いします。ということで、これに関して、皆さんのお手元にある、降下煤塵のグラフをご覧いただきますとね、平成4年5月連休中に最後に測ったやつが一番、見開きの右端にございますけれども、これ見ていただくとわかるんですけれども、これなんとなく、亜鉛の量とかなんとか、これなんとなくですよ、平成4年の3月まではあまり変わらないのですけれども、4月・5月は確かに少しなんか減っているような感じがします。感じ、ですけどね。ということは、おそらく東邦亜鉛さんは、今の話でもそうですけれども、第二電解工場の操業を止めたということですが、昨年度は目一杯操業していたのではないかと、こういうふうに思います。それは非鉄相場が、今、そんな悪くないと、資源高ですからね。電気代も高いというのも、痛し痒しだと思いますが、先ほど所長のお話にもありましたけれども。いずれにしても言いたいのは、きちんとこれはね、示してほしいんです。月別の操業量とかスラグの排出量とか、これ強くまたお願いします。今のは、5番目の降下煤塵との関係も含めてお願いします。それから6番目、公害防止対策に関する現状と見通し。先ほど公害防止対応施設については、十分、その、定期検修だとか、設備投資をして、年間1億円かけてとか、いろいろおっしゃっています。ロータリーキルンの今年はそのベアリングのローラーとか、交換するとかいう話ですね。炉体も含めてですか。いずれにしても、それはいいんですけれども、降下煤塵のもとになる煤塵、金属を含んだ煤塵が煙突やら、あちこちのところ、特にバグフィルター。さきほど、ロータリーキルンのところの併設されている大型の8基あるバグフィルター、これ孔が開いたらどうするんですか、と言ったら「定期的に目視検査しているだけ」と、こういう話なんですね。で、そのご説明のなかで、穴があいたまま気が付かずに、そこで排ガスを処理しても、その最後の、一番先に見せてもらったTCA。排ガスの処理のところで、全部請け負うから、心配要らないんだと。でも、これは違います。もとの汚れたガスが、そうでない場合と同じように入った場合、負荷が全然違うわけですよ。だから同じパーセンテージを除去されても分母が多ければ外に出てしまいますなので、ここはきちんと、バグフィルターが孔が空きそうなうちに、その検出できるような、機械、センサー、これはありますよ。そんなに高くなくて。至急導入してください。耐熱性についてはともかく(検討して)ね。だけど、あそこの亜鉛のインゴット、あそこで、昔から、光電方式で、センサーでやっていますけれども、あれも変わっていないようですから、もっと、新しい、事前に、チリが少しでも出ても感知できるような、そういうセンサーに替えてください。ぜひお願いします。それから、7番、最後。公害防止対策に対する社内基準。群馬県はこういうのを測っていますけれども、降下ばいじん量。これについて、なんのコメントもしていないんですよ。だから私言ったの。環境白書で、これ、なんのコメント、つまり、「特段大きく変動がないから」、つまり、「増えていないから、横ばいだから」と。横ばいだから大丈夫ということはないですよね。で、東邦亜鉛さんにお願いしたいのは、降下煤塵ね。連続的にと言うか、2か月に1篇測っているんだから、多かったら、なんで出たんだろうというところをきちんと、認識して検討して、で、その対策をきちんとやる。で、それには住民のほうにも、きちんと説明してくださいよね。そうしないといつまでたっても横ばいですよ。群馬県は何のコメントもしません。だから「環境白書に何かコメントしてくれ」と私はお願いしているんですけども、どうなることやら分かりません。すいません15分にわたってお願いします。これ、以上が私の見解です。細かいお答えは、今でももちろん大歓迎ですけれども、あと、時間のかかるようなところは後でまた、私が、お伺いしてインタビューします。すいません、長くなっちゃって。

【高坂司会】えーと、小川さんからのほうからかなり広範囲にわたって、質問なり意見表明がありましたけれども、会社のほうで、逆にご質問の内容について、もしあればということで、この場で釈明なり、ご質問があれば、お受けして、で、お答えできるものはお答えいただき、お答え…すぐにはお答えできないということであれば、どう対応するかということをちょっとご説明お願いします。

【会社司会】小川さん、ありがとうございました。あのう、小川さんにつきましては実はあのう、今年の4月にも来所されて、我々とディスカッション、打合せをしております。最後に小川さんからも申し出があったように、またいらしていただいて、お時間をとらせてもうしわけないんですが、そこで又打ち合わせなり、回答なりを、させていただければというふうに思います。この場でやっていくと、まあちょっともう、だいぶ時間も押していますので、時間を取ってしまいますので、まあ、あらためてと、いうことで、やらさせていただければと思います。

【高坂司会】小川さんのほう、なんかご意見ありますか?

【当会】あのう、確かに会ってくれるんですけれどもね、実のある、実のある、要するに、実のある前向きな、打合せだといいんですけれども、ぜひ、そういうことになるように、これまでのような、ただ会って、何も答えられないんだ、守秘義務だ、会社の企業機密だ、などと言わないで、もっと胸襟を開いてお願いしますよ。そのやり取りはまたSNS等で発信させていただきます。以上。

【高坂司会】今の小川さんの質問に関連したご質問などあればお受けしたいと思いますが。

【会社側参加者】・・・・・・・

【高坂司会】よろしいですか?じゃあ、会社のほうで、なるべく充実した協議ができるようにご尽力いただきたい、ということでよろしいでしょうか?

【会社司会】はい、ああどうも…まあ、あのう会社として、お答えできる範囲は精一杯頑張りたいと思いますので。しっかり準備して、小川さんと打ち合わせということで回答させていただきたいと思います。

【高坂司会】はいどうぞ。

【参加者】あのう、ちょっと…。(マイクが届けられる)公特事業で交換になった土地の中に石。うちの女房がちょっとふるっただけで軽トラ3台分ぐらい出たのをどこに捨てたらいいのか、この前、お願いしていたんですけども。

【会社司会】・・・・・・・。

【高坂司会】わかりますか?石の状況。

【会社司会】はい、この間の協議会のとき、後…でしたかね。中島さんの方からその話をいただいて。その件に関しましては、先日ですね、行政と公特事業の打ち合わせの際に、お願いというか、まあ、回答を求めました。あのう、協議会の時にそういう話が地権者のかたからありまして、という話で、お願いはしてあります。回答としてはですね、あのうまあ、県として…まあ、検討中という表現になっていましたので、後日皆さんの方にご回答があるというふうに思います。行政の方にはしっかり伝えてありますので、それなりの回答が多分出るはずです。はい、すいません。私の方から何とも言えないので。その、回答については何とも言えないんで、行政の方からの回答をお待ちいただければというふうに思います。

【高坂司会】他に、どなたかいらっしゃいますでしょうか?

【場内参加者】・・・・

【高坂司会】もし、ないようでしたら、私の方から、司会の立場で大変恐縮なんですけど。この後の方の資料に付いている写真がありますが、土捨て場というか廃土処理場ですね。あのう、直接的には、県の事業なので、そちらが責任を負うわけではないのでしょうが、ここの排土を溜めたところからの水がですね、まあ、河川に放水、まあ、放水というか、水が出ていくと。それがでデータ的にどうなのかということで、不安があるということで、まあ皆様のほうからもご意見が出て、私のほうからもご質問させていただいて、現実的に、やはり問題があるのではないかと思うんですね。あのう、環境基準のカドミウムの規制基準が、排水に適しているか、厳しくなって、その新しい基準からするとやっぱりあそこの土地が、かなり問題があるというふうな気がするんです。ですから、データ的なものも含めて、地元の住民からまあ、土捨て場の水の処理について、不安があるということを、こちらも伝えますけど、県の方にお伝えしていただきたいんです。なんらかのやっぱり対策が必要ではないかと思うんです。

【会社司会】はい、ありがとうございます。まあ、行政とは随時というか、逐次打ち合わせをやっていますので、この会でそういうお話をいただいたということは、しっかり伝えていきたいと思います。

【高坂司会】お願します。他に何かご質問、ございますでしょうか?

【場内参加者】・・・・・・

【高坂司会】ないようでしたら、締めくくりたいと思いますので。はい、どうもありがとうございます。

【会社司会】高坂先生、大変ありがとうございました。そうしましたら、視察会終了にあたり、代表の挨拶を頂戴したいと思います。まずですね、安中緑の大地を守る会副会長、大塚様、よろしくお願いいたします。

【副会長】本日はお忙しい中、また、暑い、極暑の中、この視察会が開催されましたこと、本当にありがとうございます。また、皆様のご協力によりまして、これまた一層、これからも土地改良問題、また、皆様のご意見、そして、包み隠さず、いい関係を持って行って解決に努めていけたらと思います。大変今日はありがとうございます。

【会社司会】ありがとうございました。それでは私ども会社の方からは、総務本部長の大久保常務執行役員よりご挨拶を申し上げます。

【総務本部長】本日は、工場視察会を終えるにあたり、僭越ながら一言ご挨拶させていただきます。本日は依然として新型コロナウイルスが収まらず、また増加傾向に転じている中、昨年、一昨年、例年4月に開催しておりますこの工場視察会を引き続きお願いしたわけでございますけれども、皆様におかれましては、手指の消毒やマスク着用等、記録的な極暑の中で数々のご不便をおかけしました。ご迷惑をおかけしました。皆様のご協力により今回も無事に終了できましたことにつきまして、厚く御礼いたします、申し上げます。また、平素は弊社安中製錬所ならびに、その従業員と家族が大変お世話になっておりまして重ねて御礼申し上げます。さてあのう、既に、今回でもご案内しているとおり、ここ安中製錬所におきましては昨年度中をもって、焙焼炉と第二電解、こちらの稼働を止めております。足元の亜鉛市場を取り巻く環境は、経営悪化、燃料高にともなう、電気代の高騰や亜鉛相場の下落など、厳しい状況にございます。国内の安中製錬…亜鉛製錬所として生き残っていくため、今後とも従業員が一丸となって安全・安定操業のもと、コスト削減に努めていかねばなりません。また、去る5月に公表しておりますが、当社のカーボンニュートラル体制の目標といたしまして、2030年度までに温室効果ガスの排出量を2013年度比に38パーセント削減、2050年度まで全体としてゼロにすることを掲げております。こうした対応など、この際に、亜鉛事業を継続していくうえで避けては通れない問題が山積しております。弊社発祥の地でございます、ここ安中製錬所の灯を守っていくために、全員でしっかり協力し知恵を絞り、歯を食いしばって前進してまいりますので、今後とも、本日お集まりの皆様をはじめとする地元の方がたのご支援ご協力を切にお願い申し上げる次第でございます。さて、公特事業に関しましては、岩井畑地区におきましては、当初の事業計画を前倒しして、来年3月までに完了することを目標に現在進んでいると聞き及んでおります。事業が工期内に完了いたしますよう、弊社としましても、可能な限りサポートに努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後に大変恐縮でございますが、ここにご列席の皆様と、ご家族の皆様のご健勝を心より祈念いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

【会社司会】それでは以上をもちまして、第31回工場視察会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。

(10時58分終了)

【市民オンブズマン群馬事務局・北野殿公害対策委員会事務局からの報告】