■東吾妻町の農業地帯における区画整理事業で農道にサンパイである鉱滓=有毒スラグ入りの“再生砕石”が敷砂利として多量に不法投棄された事件で、当会は有害物質を原因者に撤去させず公金で舗装による蓋をしてしまった群馬県吾妻農業事務所長に、無駄に出費した舗装工事費を支払わせるべく、群馬県を相手取り住民訴訟を係争中です。前回、2017年4月14日の第9回口頭弁論では、新しく替わった裁判官から、争点整理の観点により原告に対して、5月末までに、「なぜ鉄鋼スラグは撤去されなければならないのか」についての根拠に関して、あらためて必要な補充を加えて、主張を整理するように」と訴訟指揮がありました。本日、原告らは、次の内容の主張を原告準備書面(14)にまとめて、前橋地裁の担当書記官と、被告訴訟代理人の法律事務所に直接届けました。大同スラグ住民訴訟の第10回口頭弁論は、6月16日(金)午前10時から前橋地裁の本館2階第21号法廷で開かれます。

前回の第9回口頭弁論の模様は次のブログを参照ください。

○2017年4月17日:大同スラグ裁判・・・4月14日に前橋地裁で開かれた新しい裁判官による第9回口頭弁論↓

http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2295.html#readmore

*****送付書・受領書*****JPEG ⇒ sending__receicing_sheet.jpg

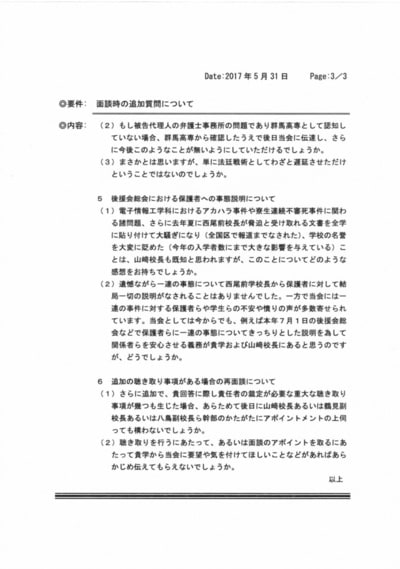

〒371-0026

前橋市大手町3丁目4番16号

被告訴訟代理人

弁護士 関 夕 三 郎 殿

平成29年5月31日

〒371-0801

前橋市文京町一丁目15-10

原 告 鈴 木 庸

TEL 027-224-8567 / FAX 027-224-6624

送 付 書

事件の表示 : 御 庁 平成27年(行ウ)第7号

当 事 者 : 原 告 小 川 賢 外1名

被 告 群 馬 県

次回期日 : 平成29年6月16日(金)午前10時00分

下記書類を送付致します。

1 原告準備書面(14) 1通

2 証拠説明書(甲65~69) 1通

3 甲号証(甲65~69) 各1通

以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------

受 領 書

上記書類、本日受領致しました。

平成29年 月 日

被 告 群 馬 県

被告訴訟代理人

弁護士 関 夕 三 郎

前橋地方裁判所民事2部合議係(清宮書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901

市民オンブズマン群馬事務局(事務局長 鈴木庸)あて:FAX 027-224-6624

*****原告準備書面(14)*****PDF ⇒ 201705311_genkoku_junbishomen_no14_p14.pdf

201705312_genkoku_junbishomen_no14_p57.pdf

事件番号 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件

原告 小 川 賢 外1名

被告 群馬県知事 大澤正明

平成29年5月31日

前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

原告準備書面(14)

原告 小 川 賢 ㊞

原告 鈴 木 庸 ㊞

平成29年4月14日の第9回口頭弁論期日で裁判所から示された指揮に基づき、鉄鋼スラグの撤去すべき根拠については、あらためて必要な補充を加えて、主張を整理したうえで次のとおり陳述する。

第1 鉱さいという廃棄物に分類されるスラグは廃棄物処理法により適正に処理されなければならないこと。

1 廃棄物処理法の定め

(1)そもそも、廃棄物処理法は、その第1条で「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」と定め“廃棄物の適正な処理”により、生活環境の保全を図ることを目的としている。

(2)さらに同第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めている。「みだりに」とは法律用語ではなく「訳もなく」とか「正当な理由なく」を意味するとする記述をよく見かける。廃棄物処理法に定められている“廃棄物の適正な処理”のルールを破り、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(3)これら不法投棄・不適切な処理に対応するため、廃棄物処理法は次の規定を設けている。

①調査:同法第18条(報告の徴収)同法第19条(立入検査)

②対策:同法第19条の3(改善命令)、同法第19条の5(措置命令)、同法第19条の6(排出事業者への措置命令)同法第19条の8(生活環境保全上の支障の除去後の措置)など。

(4)廃棄物処理法では廃棄物処理法に基づく調査が行われ廃棄物と認定され不法・不適切に投棄されている場合には、廃棄物の適正な処理を担保する対策が盛り込まれていることが分かる。廃棄物処理法に基づく調査が行われれば、廃棄物処理法に基づく対策が実施されなければならない。

2 大同スラグは特別管理産業廃棄物

(1)大同特殊鋼由来の鉄鋼スラグ(以下「スラグ」という)は、フッ素による土壌汚染の可能性・おそれがあり、廃棄物処理法施行令第2条の4第5項ヘ(環境省令で定める基準に適合しない鉱さい)の規定及び甲48号証にフッ素の基準値が示されていること、加えて甲62号証に同じ「鉱さい」の分類である石綿含有廃棄物を溶融したことにより生じた「鉱さい」にフッ素の基準値が示されていることにより、特別管理産業廃棄物に分類されると考える。

(2)産業廃棄物は廃棄物処理法施行令第7条に規定されている産業廃棄物処理施設において処理されるのが、その適正な処理のため法が定めたルールであると思われるが、「鉱さい」という分類の廃棄物には破砕施設の規定はなく、同第14号のいずれかの最終処分場に埋め立て処分しなければならないと考える。特に大同特殊鋼由来の鉄鋼スラグは特別管理産業廃棄物であるので同第14号イに規定される遮断型最終処分場に処分しなければならない。これが廃棄物処理法が定めた廃棄物「スラグ」の適正処理のルールであると考える。

3 本件農道整備工事に使われた大同スラグは不法投棄だから撤去すべし

(1)原告、被告の双方ともに、萩生川西地区の本件農道整備工事において、大同特殊鋼由来の鉄鋼スラグ(以下「スラグ」という)がブレンド骨材と称して敷設されていることは、認めておるところである。そのため、萩生川西地区の農道にはスラグが存在していることに争いは無いと考えられる。スラグについて被告群馬県農政部に指導を行っているであろう群馬県内の産業廃棄物の監督官庁である被告群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課の対応は、以下の理由により不作為であることは明らかであり、被告の環境行政の問題点について指摘する。

(2)平成26年4月22日に発出された「廃棄物に関する指示書」(甲5号証)により被告廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく立ち入り調査の結果、スラグを廃棄物の分類である「鉱さい」と指摘し全量を適正に処理するよう改善を指示した。この甲5号証は表題こそ「廃棄物に関する指示書」として行政指導の形になっているが、その内容は廃棄物を適正処理するよう改善を指示している。大同特殊鋼グループもこれを認めており、群馬県による行政処分が下されたと同等であると考えられる。よって、この時点で被告廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく立ち入り調査→廃棄物処理法に基づく対策と同等の指示を行ったと考えることができる。

(3)その後、被告は平成27年9月11日に改めてスラグを「鉱さい」という分類の廃棄物と広く公表する形で認定を行っている(甲57号証)。

(4)その廃棄物処理法第18条第1項および同第19条第1項に基づく調査の結果報告のなかで、被告は次のように述べている

(引用はじめ)

(2)平成13年にふっ素の土壌環境基準が設定され、平成15年にふっ素の溶 出量及び含有量に係る指定基準を設定した土壌汚染対策法が施行された。

これにより、路盤材など土壌と接する方法で鉄鋼スラグを使用する場合、周辺土壌や地下水を汚染しないよう、土壌環境基準等と同等の基準を満たすことが求められ、鉄鋼業界では、ふっ化物(蛍石)を使用しない操業への移行や、鉄鋼スラグに含まれる有害物質の検査を行い、環境安全性を確認して路盤材等に再生利用する方法がとられてきた。

しかし、大同特殊鋼(株)渋川工場は、その後もふっ化物(蛍石)の添加を止めることなく、また、鉄鋼スラグの大半がふっ素の土壌環境基準等を超過していることを承知したうえで出荷を続け、当該スラグが使用された施工箇所の一部で基準を超える土壌汚染を生じさせた。

(引用終わり)

(5)被告は、この調査結果に基づき土壌や地下水を汚染する恐れのあるスラグを廃棄物に認定している。

(引用はじめ)

(7)ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。

(引用終わり)

(6)このように被告群馬県はスラグを廃棄物と認定したが、その基本として廃棄物処理法第1条の目的に示されている生活環境について、「土壌と地下水」を要素と考えていることが分かる。

(7)また、廃棄物処理法第2条第5項には、「地下水のみならず、土壌など生活環境に係る被害を生じさせる恐れのある性状を有する廃棄物は特別管理産業廃棄物として適正に処分させなければならない」と定めがある。

第2 大同スラグを廃棄物認定した被告がスラグ撤去に及び腰になったわけ

(1)被告群馬県廃棄物・リサイクル課は、スラグを廃棄物に認定すると公表した後、平成28年12月15日(甲65号証)、および平成29年5月17日(甲66号証)に「大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する使用箇所の解明等の状況について」と題する廃棄物処理法に基づく調査結果を公表している。その末尾には「今後の対応[従前とおり]が示されている。

(引用はじめ)

<1>今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進め、判明した使用箇所は全て県がリスト化する。

<2>新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。

(引用終わり)

このように群馬県内の廃棄物の監督官庁である廃棄物・リサイクル課は、「廃棄物に関する指示書」(甲5号証)を発出した後、方針を転換し、廃棄物処理法に基づく調査ばかりしているが、肝心の行政指導や指示等については全然していないことが分かる。

(2)廃棄物の監督官庁である廃棄物・リサイクル課が、インターネットで公表されている情報上(つまり表の顔)では、廃棄物処理法に基づく調査ばかりしている中、廃棄物・リサイクル課を含む群馬県環境森林部が県土整備部や国土交通省などの工事実施主体への「スラグ使用箇所への対応方針」を示していたかわかる資料を入手した(甲67の2~4号証)。

(3)これらの資料(甲67の2~4)は、公文書開示決定通知書(甲67の1)に添付されていたものであるが、その開示請求情報の内容は、「●群馬県環境森林部が「鉄鋼スラグに関する連絡会議に対して行った『助言』の内容が分かる書面」である。

(4)「鉄鋼スラグ連絡会議」とは群馬県、渋川市及び国土交通省関東地方整備局の各公共工事事業者で組織されるが、その目的は「国、県及び関係市町村の各公共工事事業者が、相互に情報共有等を図り、連携した対応等を行うこと」であるとされる(甲69号証)。

(5)群馬県農政部はこの連絡会議に参加していないが、群馬県県土整備部が県の公共工事事業者を代表して参加していることが分かる。なおこの「鉄鋼スラグ連絡会議」は廃棄物の適正処理について何の権限も有していない。なぜなら、廃棄物の監督官庁は群馬県環境森林部であるためである。(甲53→55号証)

(6)これの資料(甲67の2)を見ると、県環境森林部の意見は次のとおりとなっている。

(引用はじめ)

①環境への影響があった際の対応(法令に基づく措置命令等)

②環境への影響を継続して監視していく(地下水モニタリング) の2点

・法令に基づく措置以外の対応については、各工事実施主体等の自主的判断が原則であると考える。

・工事実施主体は、可能な限り環境への影響を抑制する観点から対応計画を作成する。

・県は、個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準などに沿って必要な助言をしていく。

(引用おわり)

(7)これらの資料(甲67の2~4)の驚くべきポイントとして次の三つが挙げられる。

①環境への影響があれば法令に基づく措置命令等で対応することが書かれているが、その環境については地下水をモニタリングしていくこととなっている。スラグを廃棄物と認定する際(甲57号証)には、生活環境について周辺土壌や地下水を、その構成要素として挙げていたのに、いつの間にか地下水のみを生活環境の構成要素と捉えている事である。これにより、土壌が汚染されていても廃棄物の適正処理に関し廃棄物処理法に基づく対策を施さない不作為を画策していること。

②「法令に基づく措置以外の対応については、各工事実施主体等の自主的判断が原則である」として廃棄物の適正処理について、前項①のとおり地下水のみ生活環境の構成要素として焦点を勝手に絞って設定し、しかも地下水に影響がなければ各工事実施主体の自らの判断に任せるという無責任極まりない対処方針を打ち出していること。いわゆる縦割り行政のなか責任の所在について曖昧化を図っていることがうかがえる。

③「県は、個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準などに沿って必要な助言をしていく。」となっているが、地下水汚染を除く土壌汚染等の生活環境の支障について法令に基づく措置以外の対応と勝手に位置づけ、廃棄物であるスラグについて廃棄物処理法に基づく適正処理の対策をせず、土壌汚染対策法により対策していくことが示されている。土壌汚染対策法は、工場跡地などすでに起こってしまった土壌汚染について対策する法律であり、廃棄物の適正処理に対処する法律ではない。(甲58号証)

(8)つまり、被告群馬県の環境森林部は①地下水のみ環境への影響と考える②地下水に影響なくば廃棄物処理法に基づく措置以外の対応と位置付ける③個別事案について土壌汚染対策法に沿って必要な助言をしていく、という3つの方法により、「廃棄物処理法に基づく調査は行うが、廃棄物処理法に基づく対策は行わない」という権限や責務を逸脱したとんでもない対処方針の姿勢を臆面もなく披露したのである。このことは、具体的には、廃棄物処理法第19条の3改善命令、同19条の5措置命令、同19条の6排出事業者への措置命令等の廃棄物処理法に基づく対策を全く行わないという不作為を意味しているのである。

(9)平成26年4月22日に発出された「廃棄物に関する指示書」(甲5号証)までは、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく調査を行い、適正な廃棄物処理について廃棄物処理法により対策を行っていたが、その後対応方針が変わり、地下水が汚染されなければ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準などに沿って必要な助言をしていくとする対応に変化してしまったことが分かった。

第3 本件農道舗装工事の無用性

(1)本件農道舗装工事が群馬県農政部により平成26年6月に強行され、特別管理産業廃棄物であるスラグが投棄されている本件農道について「臭いものには蓋」をするという間違った対策が施工されてしまった。

(2)本来であれば原告がスラグを廃棄物と指摘した時点で農政部が環境森林部に相談し、環境森林部が、環境省の技術的指導に準拠して、廃棄物該当性の判断について、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断し(甲68号証)速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命じていれば(甲54→56号証)、本件農道舗装工事などの無駄な工事をする必要はなかったはずである

(3)被告群馬県は農政部のみならず、廃棄物について指導的役割を果たす環境森林部廃棄物・リサイクル課も廃棄物の対策について、廃棄物処理法による対策を実施せず、土壌汚染対策法による間違った対策を指導している。この間違った対策により、「地下水さえ汚染されていなければ、何も対策をしない」という不作為による歪な行政対応が正当化されてしまった。こうすれば、土壌が汚染されていても、廃棄物を撤去することなく、アスファルトなどで覆う対策を実施すれば足りるという「臭い物には蓋」という幼稚な対策がまかりとおることができると被告は画策したのである。

(4)しかし「産業廃棄物のうち、毒性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」(廃棄物処理法第2条第5項)として、群馬県が「特別管理産業廃棄物」に認定したスラグを農道などに残置することにより、将来的には土壌汚染が生じ地下水汚染を引き起こすのである。

(5)今対策しなければ農道は壊滅的被害をうけることになり、将来生活環境の支障を除去することは、技術的にも予算的にも容易ではない。だからこそ、次の世代に負の遺産を遺そうとせず、被告はいますぐ原因者に大同スラグを撤去させるよう命じなければならない。

(6)そして、東吾妻町の本件農道については、大同スラグの撤去を命じると共に、原告の再三の要請を無視して本件農道舗装工事を決裁した吾妻農業事務所長に対して、被告は本件工事で支出した公金分を損害賠償請求しなければならない。

以上

*****証拠説明書(甲65~69)*****JPEG ⇒

shouko_setumeisho_p1.jpg

shouko_setumeisho_p2.jpg

shouko_setumeisho_p3.jpg

事件番号 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件

原告 小 川 賢 外1名

被告 群馬県知事 大澤正明

平成29年5月31日

前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

証拠説明書(甲65~69)

原告 小 川 賢 ㊞

原告 鈴 木 庸 ㊞

●号証:甲65

JPEG ⇒ kou_65_goshou_20161215_slug_shiyokasho_kaimei_genjou.jpg

〇標目:【12月15日】大同特殊鋼㈱渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する使用箇所の解明等の状況について(廃棄物・リサイクル課)

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成28年12月15日

〇作成者:被告

〇立証趣旨:大同鉄鋼スラグについて被告が平成27年9月11日に廃棄物処理法に基づき行った調査結果公表後、約1年3カ月にわたり使用箇所の解明及び環境調査を進めて来た時点での状況報告。調査ばかりしていて、対策については何もかかれておらず、「今後の対応」も〔従前のとおり〕として、新機軸を打ち出そうという対処方針の意向が微塵も見当たらないことがわかる。

●号証:甲66

JPEG ⇒ kou_66_20170517_slug_shiykasho_kaimei_genjou.jpg

〇標目:【5月17日】大同特殊鋼㈱渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する使用箇所の解明等の状況について(廃棄物・リサイクル課)

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成29年5月17日

〇作成者:被告

〇立証趣旨:大同鉄鋼スラグについて被告が平成27年9月11日に廃棄物処理法に基づき行った調査結果公表後、約1年8カ月にわたり使用箇所の解明及び環境調査を進めて来た時点での状況報告。調査ばかりしていて、対策については何もかかれておらず、「今後の対応」も〔従前のとおり〕として、新機軸を打ち出そうという対処方針の意向が依然として微塵も見当たらないことがわかる。

●号証:甲67の1

PDF ⇒ kou_671_goshou_advices_from_recycledept.pdf

〇標目;公文書開示決定通知書

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成28年7月8日

〇作成者:被告(廃棄物・リサイクル課)

〇立証趣旨:原告の会員のひとりが、被告に対して、被告が鉄鋼スラグ連絡会議に行った助言と、渋川市にして行った鉄鋼スラグ処理に関する助言について開示請求した結果、開示決定されたことを示す通知書。

●号証:甲67の2

PDF ⇒ kou_672_goshou_advices_from_recycledept.pdf

〇標目:対応記録

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成27年10月14日

〇作成者:被告(廃棄物・リサイクル課)

〇立証趣旨:廃棄物処理法に基づく権限を有する被告(廃棄物・リサイクル課)が鉄鋼スラグ連絡会議に対して表明する前に部内で対応方針を整理した結果、法令に基づく措置以外は「各工事実施主体等の自主的判断が原則」だとか、「県は個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準等に沿って必要な助言をする」などと、廃棄物処理法による対応を敢えて避けようとしたことがわかる。

●号証:甲67の3

PDF ⇒ kou_673_goshou_advices_from_recycledept_0001.pdf

〇標目:対応記録

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成27年11月6日

〇作成者:被告(廃棄物・リサイクル課)

〇立証趣旨:廃棄物処理法に基づく権限を有する被告(廃棄物・リサイクル課)が鉄鋼スラグ連絡会議のメンバーでもある同じ県庁の県土整備部建設企画課次長に対して発した意見。法令に基づく措置以外は「各工事実施主体等の自主的判断が原則」だとか、「県は個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準等に沿って必要な助言をする」などと、廃棄物処理法によるきちんとした対策を棚上げしている姿勢を見せていることがわかる。

●号証:甲67の4

PDF ⇒ kou_674_goshou_advices_from_recycledept_0001.pdf

〇標目:業務報告書

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成28年5月26日

〇作成者:被告(環境森林部保全課放射能・土壌環境係)

〇立証趣旨:廃棄物処理法に基づく権限を有する被告(廃棄物・リサイクル課)が鉄鋼スラグ連絡会議のメンバーの一つである渋川市に対して発した意見。渋川市が市内各所に投棄された大同スラグの撤去工事の方針について相談しているのに、被告は大同スラグを廃棄物と認定しておきながら、土壌汚染対策法にもとづく解釈にこだわり、廃棄物処理法に基づく対応策は棚上げにしていることがわかる。

●号証:甲68

JPEG ⇒ kou_68_goshou_gyouseishobun_no_houshin_nituitesummary.jpg

〇標目:環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」(抜粋)

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成25年3月29日

〇作成者:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

〇立証趣旨:5頁目に記載されている。廃棄物該当性の判断について、本件農道舗装工事に際して、原告がスラグを廃棄物と指摘した時点で、被告は農政部が環境森林部に相談し、環境森林部が、ここに示された環境省の技術的指導に準拠して、廃棄物該当性の判断について、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断すべきであったのである。

●号証:甲69

JPEG ⇒

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p1.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p2.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p3.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p4.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p5.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p6.jpg

〇標目:第1回連絡会議 会議資料

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成26 年11 月28日

〇作成者:被告

〇立証趣旨:鉄鋼スラグに関する連絡会議(仮称)規約(案)が公表された群馬県HPの写し。活動の目的や会議事項、組織として被告、渋川市および国交省関東地方整備局による構成など、の記載がある。

以 上

**********

■新しい裁判長は前回口頭弁論期日で、お盆明けには結審する可能性を示唆しました。となれば年内に判決が出るかもしれません。会員読者の皆様におかれましては、6月16日(金)10:00からの第10回口頭弁論期日には、なるべく都合をつけて前橋地裁本館2階の21号法廷に傍聴にお集まりください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

前回の第9回口頭弁論の模様は次のブログを参照ください。

○2017年4月17日:大同スラグ裁判・・・4月14日に前橋地裁で開かれた新しい裁判官による第9回口頭弁論↓

http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2295.html#readmore

*****送付書・受領書*****JPEG ⇒ sending__receicing_sheet.jpg

〒371-0026

前橋市大手町3丁目4番16号

被告訴訟代理人

弁護士 関 夕 三 郎 殿

平成29年5月31日

〒371-0801

前橋市文京町一丁目15-10

原 告 鈴 木 庸

TEL 027-224-8567 / FAX 027-224-6624

送 付 書

事件の表示 : 御 庁 平成27年(行ウ)第7号

当 事 者 : 原 告 小 川 賢 外1名

被 告 群 馬 県

次回期日 : 平成29年6月16日(金)午前10時00分

下記書類を送付致します。

1 原告準備書面(14) 1通

2 証拠説明書(甲65~69) 1通

3 甲号証(甲65~69) 各1通

以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------

受 領 書

上記書類、本日受領致しました。

平成29年 月 日

被 告 群 馬 県

被告訴訟代理人

弁護士 関 夕 三 郎

前橋地方裁判所民事2部合議係(清宮書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901

市民オンブズマン群馬事務局(事務局長 鈴木庸)あて:FAX 027-224-6624

*****原告準備書面(14)*****PDF ⇒ 201705311_genkoku_junbishomen_no14_p14.pdf

201705312_genkoku_junbishomen_no14_p57.pdf

事件番号 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件

原告 小 川 賢 外1名

被告 群馬県知事 大澤正明

平成29年5月31日

前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

原告準備書面(14)

原告 小 川 賢 ㊞

原告 鈴 木 庸 ㊞

平成29年4月14日の第9回口頭弁論期日で裁判所から示された指揮に基づき、鉄鋼スラグの撤去すべき根拠については、あらためて必要な補充を加えて、主張を整理したうえで次のとおり陳述する。

第1 鉱さいという廃棄物に分類されるスラグは廃棄物処理法により適正に処理されなければならないこと。

1 廃棄物処理法の定め

(1)そもそも、廃棄物処理法は、その第1条で「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」と定め“廃棄物の適正な処理”により、生活環境の保全を図ることを目的としている。

(2)さらに同第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めている。「みだりに」とは法律用語ではなく「訳もなく」とか「正当な理由なく」を意味するとする記述をよく見かける。廃棄物処理法に定められている“廃棄物の適正な処理”のルールを破り、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(3)これら不法投棄・不適切な処理に対応するため、廃棄物処理法は次の規定を設けている。

①調査:同法第18条(報告の徴収)同法第19条(立入検査)

②対策:同法第19条の3(改善命令)、同法第19条の5(措置命令)、同法第19条の6(排出事業者への措置命令)同法第19条の8(生活環境保全上の支障の除去後の措置)など。

(4)廃棄物処理法では廃棄物処理法に基づく調査が行われ廃棄物と認定され不法・不適切に投棄されている場合には、廃棄物の適正な処理を担保する対策が盛り込まれていることが分かる。廃棄物処理法に基づく調査が行われれば、廃棄物処理法に基づく対策が実施されなければならない。

2 大同スラグは特別管理産業廃棄物

(1)大同特殊鋼由来の鉄鋼スラグ(以下「スラグ」という)は、フッ素による土壌汚染の可能性・おそれがあり、廃棄物処理法施行令第2条の4第5項ヘ(環境省令で定める基準に適合しない鉱さい)の規定及び甲48号証にフッ素の基準値が示されていること、加えて甲62号証に同じ「鉱さい」の分類である石綿含有廃棄物を溶融したことにより生じた「鉱さい」にフッ素の基準値が示されていることにより、特別管理産業廃棄物に分類されると考える。

(2)産業廃棄物は廃棄物処理法施行令第7条に規定されている産業廃棄物処理施設において処理されるのが、その適正な処理のため法が定めたルールであると思われるが、「鉱さい」という分類の廃棄物には破砕施設の規定はなく、同第14号のいずれかの最終処分場に埋め立て処分しなければならないと考える。特に大同特殊鋼由来の鉄鋼スラグは特別管理産業廃棄物であるので同第14号イに規定される遮断型最終処分場に処分しなければならない。これが廃棄物処理法が定めた廃棄物「スラグ」の適正処理のルールであると考える。

3 本件農道整備工事に使われた大同スラグは不法投棄だから撤去すべし

(1)原告、被告の双方ともに、萩生川西地区の本件農道整備工事において、大同特殊鋼由来の鉄鋼スラグ(以下「スラグ」という)がブレンド骨材と称して敷設されていることは、認めておるところである。そのため、萩生川西地区の農道にはスラグが存在していることに争いは無いと考えられる。スラグについて被告群馬県農政部に指導を行っているであろう群馬県内の産業廃棄物の監督官庁である被告群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課の対応は、以下の理由により不作為であることは明らかであり、被告の環境行政の問題点について指摘する。

(2)平成26年4月22日に発出された「廃棄物に関する指示書」(甲5号証)により被告廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく立ち入り調査の結果、スラグを廃棄物の分類である「鉱さい」と指摘し全量を適正に処理するよう改善を指示した。この甲5号証は表題こそ「廃棄物に関する指示書」として行政指導の形になっているが、その内容は廃棄物を適正処理するよう改善を指示している。大同特殊鋼グループもこれを認めており、群馬県による行政処分が下されたと同等であると考えられる。よって、この時点で被告廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく立ち入り調査→廃棄物処理法に基づく対策と同等の指示を行ったと考えることができる。

(3)その後、被告は平成27年9月11日に改めてスラグを「鉱さい」という分類の廃棄物と広く公表する形で認定を行っている(甲57号証)。

(4)その廃棄物処理法第18条第1項および同第19条第1項に基づく調査の結果報告のなかで、被告は次のように述べている

(引用はじめ)

(2)平成13年にふっ素の土壌環境基準が設定され、平成15年にふっ素の溶 出量及び含有量に係る指定基準を設定した土壌汚染対策法が施行された。

これにより、路盤材など土壌と接する方法で鉄鋼スラグを使用する場合、周辺土壌や地下水を汚染しないよう、土壌環境基準等と同等の基準を満たすことが求められ、鉄鋼業界では、ふっ化物(蛍石)を使用しない操業への移行や、鉄鋼スラグに含まれる有害物質の検査を行い、環境安全性を確認して路盤材等に再生利用する方法がとられてきた。

しかし、大同特殊鋼(株)渋川工場は、その後もふっ化物(蛍石)の添加を止めることなく、また、鉄鋼スラグの大半がふっ素の土壌環境基準等を超過していることを承知したうえで出荷を続け、当該スラグが使用された施工箇所の一部で基準を超える土壌汚染を生じさせた。

(引用終わり)

(5)被告は、この調査結果に基づき土壌や地下水を汚染する恐れのあるスラグを廃棄物に認定している。

(引用はじめ)

(7)ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。

(引用終わり)

(6)このように被告群馬県はスラグを廃棄物と認定したが、その基本として廃棄物処理法第1条の目的に示されている生活環境について、「土壌と地下水」を要素と考えていることが分かる。

(7)また、廃棄物処理法第2条第5項には、「地下水のみならず、土壌など生活環境に係る被害を生じさせる恐れのある性状を有する廃棄物は特別管理産業廃棄物として適正に処分させなければならない」と定めがある。

第2 大同スラグを廃棄物認定した被告がスラグ撤去に及び腰になったわけ

(1)被告群馬県廃棄物・リサイクル課は、スラグを廃棄物に認定すると公表した後、平成28年12月15日(甲65号証)、および平成29年5月17日(甲66号証)に「大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する使用箇所の解明等の状況について」と題する廃棄物処理法に基づく調査結果を公表している。その末尾には「今後の対応[従前とおり]が示されている。

(引用はじめ)

<1>今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進め、判明した使用箇所は全て県がリスト化する。

<2>新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。

(引用終わり)

このように群馬県内の廃棄物の監督官庁である廃棄物・リサイクル課は、「廃棄物に関する指示書」(甲5号証)を発出した後、方針を転換し、廃棄物処理法に基づく調査ばかりしているが、肝心の行政指導や指示等については全然していないことが分かる。

(2)廃棄物の監督官庁である廃棄物・リサイクル課が、インターネットで公表されている情報上(つまり表の顔)では、廃棄物処理法に基づく調査ばかりしている中、廃棄物・リサイクル課を含む群馬県環境森林部が県土整備部や国土交通省などの工事実施主体への「スラグ使用箇所への対応方針」を示していたかわかる資料を入手した(甲67の2~4号証)。

(3)これらの資料(甲67の2~4)は、公文書開示決定通知書(甲67の1)に添付されていたものであるが、その開示請求情報の内容は、「●群馬県環境森林部が「鉄鋼スラグに関する連絡会議に対して行った『助言』の内容が分かる書面」である。

(4)「鉄鋼スラグ連絡会議」とは群馬県、渋川市及び国土交通省関東地方整備局の各公共工事事業者で組織されるが、その目的は「国、県及び関係市町村の各公共工事事業者が、相互に情報共有等を図り、連携した対応等を行うこと」であるとされる(甲69号証)。

(5)群馬県農政部はこの連絡会議に参加していないが、群馬県県土整備部が県の公共工事事業者を代表して参加していることが分かる。なおこの「鉄鋼スラグ連絡会議」は廃棄物の適正処理について何の権限も有していない。なぜなら、廃棄物の監督官庁は群馬県環境森林部であるためである。(甲53→55号証)

(6)これの資料(甲67の2)を見ると、県環境森林部の意見は次のとおりとなっている。

(引用はじめ)

①環境への影響があった際の対応(法令に基づく措置命令等)

②環境への影響を継続して監視していく(地下水モニタリング) の2点

・法令に基づく措置以外の対応については、各工事実施主体等の自主的判断が原則であると考える。

・工事実施主体は、可能な限り環境への影響を抑制する観点から対応計画を作成する。

・県は、個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準などに沿って必要な助言をしていく。

(引用おわり)

(7)これらの資料(甲67の2~4)の驚くべきポイントとして次の三つが挙げられる。

①環境への影響があれば法令に基づく措置命令等で対応することが書かれているが、その環境については地下水をモニタリングしていくこととなっている。スラグを廃棄物と認定する際(甲57号証)には、生活環境について周辺土壌や地下水を、その構成要素として挙げていたのに、いつの間にか地下水のみを生活環境の構成要素と捉えている事である。これにより、土壌が汚染されていても廃棄物の適正処理に関し廃棄物処理法に基づく対策を施さない不作為を画策していること。

②「法令に基づく措置以外の対応については、各工事実施主体等の自主的判断が原則である」として廃棄物の適正処理について、前項①のとおり地下水のみ生活環境の構成要素として焦点を勝手に絞って設定し、しかも地下水に影響がなければ各工事実施主体の自らの判断に任せるという無責任極まりない対処方針を打ち出していること。いわゆる縦割り行政のなか責任の所在について曖昧化を図っていることがうかがえる。

③「県は、個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準などに沿って必要な助言をしていく。」となっているが、地下水汚染を除く土壌汚染等の生活環境の支障について法令に基づく措置以外の対応と勝手に位置づけ、廃棄物であるスラグについて廃棄物処理法に基づく適正処理の対策をせず、土壌汚染対策法により対策していくことが示されている。土壌汚染対策法は、工場跡地などすでに起こってしまった土壌汚染について対策する法律であり、廃棄物の適正処理に対処する法律ではない。(甲58号証)

(8)つまり、被告群馬県の環境森林部は①地下水のみ環境への影響と考える②地下水に影響なくば廃棄物処理法に基づく措置以外の対応と位置付ける③個別事案について土壌汚染対策法に沿って必要な助言をしていく、という3つの方法により、「廃棄物処理法に基づく調査は行うが、廃棄物処理法に基づく対策は行わない」という権限や責務を逸脱したとんでもない対処方針の姿勢を臆面もなく披露したのである。このことは、具体的には、廃棄物処理法第19条の3改善命令、同19条の5措置命令、同19条の6排出事業者への措置命令等の廃棄物処理法に基づく対策を全く行わないという不作為を意味しているのである。

(9)平成26年4月22日に発出された「廃棄物に関する指示書」(甲5号証)までは、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく調査を行い、適正な廃棄物処理について廃棄物処理法により対策を行っていたが、その後対応方針が変わり、地下水が汚染されなければ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準などに沿って必要な助言をしていくとする対応に変化してしまったことが分かった。

第3 本件農道舗装工事の無用性

(1)本件農道舗装工事が群馬県農政部により平成26年6月に強行され、特別管理産業廃棄物であるスラグが投棄されている本件農道について「臭いものには蓋」をするという間違った対策が施工されてしまった。

(2)本来であれば原告がスラグを廃棄物と指摘した時点で農政部が環境森林部に相談し、環境森林部が、環境省の技術的指導に準拠して、廃棄物該当性の判断について、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断し(甲68号証)速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命じていれば(甲54→56号証)、本件農道舗装工事などの無駄な工事をする必要はなかったはずである

(3)被告群馬県は農政部のみならず、廃棄物について指導的役割を果たす環境森林部廃棄物・リサイクル課も廃棄物の対策について、廃棄物処理法による対策を実施せず、土壌汚染対策法による間違った対策を指導している。この間違った対策により、「地下水さえ汚染されていなければ、何も対策をしない」という不作為による歪な行政対応が正当化されてしまった。こうすれば、土壌が汚染されていても、廃棄物を撤去することなく、アスファルトなどで覆う対策を実施すれば足りるという「臭い物には蓋」という幼稚な対策がまかりとおることができると被告は画策したのである。

(4)しかし「産業廃棄物のうち、毒性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」(廃棄物処理法第2条第5項)として、群馬県が「特別管理産業廃棄物」に認定したスラグを農道などに残置することにより、将来的には土壌汚染が生じ地下水汚染を引き起こすのである。

(5)今対策しなければ農道は壊滅的被害をうけることになり、将来生活環境の支障を除去することは、技術的にも予算的にも容易ではない。だからこそ、次の世代に負の遺産を遺そうとせず、被告はいますぐ原因者に大同スラグを撤去させるよう命じなければならない。

(6)そして、東吾妻町の本件農道については、大同スラグの撤去を命じると共に、原告の再三の要請を無視して本件農道舗装工事を決裁した吾妻農業事務所長に対して、被告は本件工事で支出した公金分を損害賠償請求しなければならない。

以上

*****証拠説明書(甲65~69)*****JPEG ⇒

shouko_setumeisho_p1.jpg

shouko_setumeisho_p2.jpg

shouko_setumeisho_p3.jpg

事件番号 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件

原告 小 川 賢 外1名

被告 群馬県知事 大澤正明

平成29年5月31日

前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

証拠説明書(甲65~69)

原告 小 川 賢 ㊞

原告 鈴 木 庸 ㊞

●号証:甲65

JPEG ⇒ kou_65_goshou_20161215_slug_shiyokasho_kaimei_genjou.jpg

〇標目:【12月15日】大同特殊鋼㈱渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する使用箇所の解明等の状況について(廃棄物・リサイクル課)

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成28年12月15日

〇作成者:被告

〇立証趣旨:大同鉄鋼スラグについて被告が平成27年9月11日に廃棄物処理法に基づき行った調査結果公表後、約1年3カ月にわたり使用箇所の解明及び環境調査を進めて来た時点での状況報告。調査ばかりしていて、対策については何もかかれておらず、「今後の対応」も〔従前のとおり〕として、新機軸を打ち出そうという対処方針の意向が微塵も見当たらないことがわかる。

●号証:甲66

JPEG ⇒ kou_66_20170517_slug_shiykasho_kaimei_genjou.jpg

〇標目:【5月17日】大同特殊鋼㈱渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する使用箇所の解明等の状況について(廃棄物・リサイクル課)

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成29年5月17日

〇作成者:被告

〇立証趣旨:大同鉄鋼スラグについて被告が平成27年9月11日に廃棄物処理法に基づき行った調査結果公表後、約1年8カ月にわたり使用箇所の解明及び環境調査を進めて来た時点での状況報告。調査ばかりしていて、対策については何もかかれておらず、「今後の対応」も〔従前のとおり〕として、新機軸を打ち出そうという対処方針の意向が依然として微塵も見当たらないことがわかる。

●号証:甲67の1

PDF ⇒ kou_671_goshou_advices_from_recycledept.pdf

〇標目;公文書開示決定通知書

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成28年7月8日

〇作成者:被告(廃棄物・リサイクル課)

〇立証趣旨:原告の会員のひとりが、被告に対して、被告が鉄鋼スラグ連絡会議に行った助言と、渋川市にして行った鉄鋼スラグ処理に関する助言について開示請求した結果、開示決定されたことを示す通知書。

●号証:甲67の2

PDF ⇒ kou_672_goshou_advices_from_recycledept.pdf

〇標目:対応記録

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成27年10月14日

〇作成者:被告(廃棄物・リサイクル課)

〇立証趣旨:廃棄物処理法に基づく権限を有する被告(廃棄物・リサイクル課)が鉄鋼スラグ連絡会議に対して表明する前に部内で対応方針を整理した結果、法令に基づく措置以外は「各工事実施主体等の自主的判断が原則」だとか、「県は個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準等に沿って必要な助言をする」などと、廃棄物処理法による対応を敢えて避けようとしたことがわかる。

●号証:甲67の3

PDF ⇒ kou_673_goshou_advices_from_recycledept_0001.pdf

〇標目:対応記録

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成27年11月6日

〇作成者:被告(廃棄物・リサイクル課)

〇立証趣旨:廃棄物処理法に基づく権限を有する被告(廃棄物・リサイクル課)が鉄鋼スラグ連絡会議のメンバーでもある同じ県庁の県土整備部建設企画課次長に対して発した意見。法令に基づく措置以外は「各工事実施主体等の自主的判断が原則」だとか、「県は個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準等に沿って必要な助言をする」などと、廃棄物処理法によるきちんとした対策を棚上げしている姿勢を見せていることがわかる。

●号証:甲67の4

PDF ⇒ kou_674_goshou_advices_from_recycledept_0001.pdf

〇標目:業務報告書

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成28年5月26日

〇作成者:被告(環境森林部保全課放射能・土壌環境係)

〇立証趣旨:廃棄物処理法に基づく権限を有する被告(廃棄物・リサイクル課)が鉄鋼スラグ連絡会議のメンバーの一つである渋川市に対して発した意見。渋川市が市内各所に投棄された大同スラグの撤去工事の方針について相談しているのに、被告は大同スラグを廃棄物と認定しておきながら、土壌汚染対策法にもとづく解釈にこだわり、廃棄物処理法に基づく対応策は棚上げにしていることがわかる。

●号証:甲68

JPEG ⇒ kou_68_goshou_gyouseishobun_no_houshin_nituitesummary.jpg

〇標目:環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」(抜粋)

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成25年3月29日

〇作成者:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

〇立証趣旨:5頁目に記載されている。廃棄物該当性の判断について、本件農道舗装工事に際して、原告がスラグを廃棄物と指摘した時点で、被告は農政部が環境森林部に相談し、環境森林部が、ここに示された環境省の技術的指導に準拠して、廃棄物該当性の判断について、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断すべきであったのである。

●号証:甲69

JPEG ⇒

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p1.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p2.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p3.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p4.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p5.jpg

kou_69_goshou_dai1kai_renrakukaigi_kaigi_siryou_p6.jpg

〇標目:第1回連絡会議 会議資料

〇原本・写しの別:写し

〇作成年月日:平成26 年11 月28日

〇作成者:被告

〇立証趣旨:鉄鋼スラグに関する連絡会議(仮称)規約(案)が公表された群馬県HPの写し。活動の目的や会議事項、組織として被告、渋川市および国交省関東地方整備局による構成など、の記載がある。

以 上

**********

■新しい裁判長は前回口頭弁論期日で、お盆明けには結審する可能性を示唆しました。となれば年内に判決が出るかもしれません。会員読者の皆様におかれましては、6月16日(金)10:00からの第10回口頭弁論期日には、なるべく都合をつけて前橋地裁本館2階の21号法廷に傍聴にお集まりください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】