■台風16号がシベリヤに遠ざかりましたが、南からの湿った空気を引っ張っていったので、上空には雲が多く、晴れたり雨が降ったりの不安定な一日でしたが、そうした変化しやすい天候のもと、大澤知事による公舎女性宿泊問題の住民訴訟第2回口頭弁論が、本日、平成24年9月19日(水)の午前10時34分から、前橋地方裁判所第21号法廷で開催されました。

午前10時30分に、大野和明裁判長・佐伯良子裁判官・毛受裕介裁判官の3名が第21号法廷に現れて登壇しました。最初に、サラ金のアコムとプロミスが不当利得返還請求でそれぞれ個人を訴えた2件の控訴事件の第1回弁論が開かれ、それぞれ2分で陳述が終わり、ただちに結審し、10月17日(水)午後1時10分に判決が出されることになりました。

続いて、午前10時34分から、平成24年(行ウ)第10号知事公舎ラブホテル化損害賠償請求の第2回弁論が開始されました。

■最初に、裁判長による訴訟書類のチェックが行われました。被告の群馬県側から、9月12日付で提出された準備書面(1)と乙1-1から乙32-2号証までの全ての確認が行われました。準備書面は10ページですが、証拠書類の乙号証は厚さ5センチに及びます。それらの原本の提出が被告からなされ、原告らは、それらをペラペラとめくりましたが、開示の際には黒塗りされた箇所もすべて、黒塗りされておらず、また、写真も鮮明なカラーだったことから、1分半ほど見た時点で原本と判断して、「はい、確認しました」と裁判長に伝えました。

続いて原告らから、甲号証の原本について、甲2の補正命令書と甲4の住民監査結果通知書を裁判長に提出しました。また、甲1の住民監査請求書の添付書類の証拠書類として綴られた被告が作成して原告らに送ってきた公開質問状の回答や、知事公舎内部の見学会の申入れに対する拒否回答が原本であることを説明しました。少しくすんだ色の再生紙に県側のハンコが押してあるから、裁判長はすぐに原本であることを理解しました。そして、裁判長が、被告の訴訟代理人である新井博弁護士のほうに向かって、「これもチェックしますか?」と尋ねると、新井弁護士は「こちらは結構です」と答えました。なにしろ、被告側についている群馬県監査委員に、原告らが提出した際に、全部ファイルしておいた書類なので、当然といえば当然です。通常は、住民訴訟の場合には、役所と県民との間でやりとりされた書類が添付されることが多いため、あまり原本にはこだわらないのが通例ですが、大野裁判長は比較的シビアに原本チェックを行いました。

■原告らと被告が9月12日までに、それぞれ提出した裁判資料の原本確認が終わったところで、裁判長は「争点がいくつかあるが、ラブホテルがわりに使用というのは、同居しているとまではいえないから違法ではない、と被告が主張している。また、公舎の改修費はたくさんあるけど、4つ以外は、1年間の監査請求期限を、徒過している。まだ徒過していない工事については、樹木の伐採やら害虫の駆除などだから、ラブホテルとは関係ないということになると被告が言っている」として、原告らに向かって、これらが争点であることを示唆しました。

裁判長は、今度は被告に向かって、「公舎の家賃などについては、もう少し詳しい資料が出せるのかどうか。公舎の衛生費等について、電気代や水道代などについて、もっと細かい情報が出せないのか」と持ちかけました。被告の訴訟代理人の新井弁護士は「もっと細かい情報はあると思います」と答えました。裁判長は、被告から出された一覧表だけでは、それらの支出の具体的な内容がよく分からない様子で(原告らもそのように思ったが)「たぶん、被告側が衛生費等一覧表に記載した数字のベースになっている情報があるはずだから、そういう数字を決めた根拠を示すように」と被告の群馬県側に指示を出しました。訴訟代理人は「あるのは一応全部出したつもりだが」と答えていましたが、資料を作成したのは群馬県の管財課職員のはずなのに、新井弁護士のほか、被告席に座った4名ほどの県職員らは、誰も自分で発言するものはいませんでした。なお、傍聴席にも数名の管財課と思しき職員が着席して静かにしていました。

■こうして、原告らと被告に、とりあえずの争点の整理と解説をしてから、大野裁判長は、次回に向けた訴訟指揮を行いました。

裁判長いわく「事件自体は、割合シンプルな感じになってきている。基本的に、原告らの言いたいことは、知事がラブホテル代わりに公舎を使ったということなんだろう。だけども、そうすると、同居の親族以外の者以外の者を同居させたというのが違法だという話だが、(ラブホテルの通常の意味からすると)同居とまではいえないんじゃないか、というのが被告の主張らしい。つまり、知事が公舎をラブホテルがわりに使ったから、という主張の場合、ラブホテルに“住む”ということは、普通の人ではいないだろう。(ラブホの)従業員とか社長ならともかく。というのが被告の主張らしいので、そこのところがまず第一点。次に、二点目として、公舎の改修については、たくさん工事があるけども、支出については、1年以上経過している場合には、基本的には監査請求が1年以内でないとアウトになるのだから、本訴もアウトになるというのが、被告の主張だよね」と分かりやすく原告らに向かって、説明がなされました。

■そこで原告らは、やはり、今回の裁判でも門前払いで却下されるのか、と直感して、「それは役人の常套手段なんですよ」と返事をしました。すると裁判長は「よくご存知なんだね。そういえば、(原告らは住民訴訟を)随分やってきたから、とおっしゃったよね」と原告らにほめ言葉をかけてくれました。

原告らはちょっぴり嬉しい気持ちになり「もう何回、何十回も住民訴訟をやってきましたが、役所が不利な裁判ではいつもこの期限徒過を持ち出して、門前払いを食らわされ、敗訴を重ねてきたんですよ」と追加でコメントしました。

すると裁判長は「そうだねえ。でも、そうにならないように注意深くやっていればよかったよね。というのが被告の主張なんだよね」と非常に分かりやすく説明しました。そして、裁判長は「だから、そうならないように、1年以内に(監査請求を)するように心がけておられたのではないのかね」と原告に向かって質問しました。

■原告らは「開示された情報で、拙速で住民監査から住民訴訟に踏み切ると証拠不十分で負ける。だから、開示情報に加えて、当事者に対して公開質問等で事実関係を確認しようとした。さらに、ここにあるように実地検証も必要になる。しかし、いずれも警備上の問題だとして拒否された。外部から、不正の事実の確証を得るのは至難の業だ」と現在の住民訴訟の不完全なシステムについて裁判長に解説しました。

もちろんこの点について裁判長はよくご存知の様子で「それはよく言われていることで、本にも書いてあるように、そういう決め事になっているので、しょうがない」とコメントがありました。原告らは「乱訴でもいいというのであれば、直ぐに住民監査から住民訴訟に踏み切るのだが、それはそれで、先ほどもいったように証拠不十分となり、しかも監査委員はまともに調査しないので、住民訴訟に役に立つことは何もないから、結局住民側が立証責任を負わされる」と愚痴をこぼしました。

そして、原告らは「まあ、そういうことになるので、そういう不利な条件を、最初からハンディとして負っちゃうわけね」と愚痴を締めくくったところ、大野裁判長は「そういうふうにわざわざルールを作ってあるんだよ」と、実に卓見なことをおっしゃいました。

この本質をズバリ突いた裁判長の言葉に、原告らは思わず「よく本質を裁判長!ご存知ですね!」と感嘆の声を上げてしまいました。

■裁判長は淡々と「ということで、きのう原告から提出のあった準備書面(3)は、とりあえず陳述ということでよしと。それと、この現場検証命令申立も陳述ね」と語りました。原告らはラブホテル化された公舎の現場検証を非常に重視している為、裁判長に「裁判長!ぜひお願いします。被告に証拠隠滅をされないうちにね」と、強くお願いをしました。

しかし大野裁判長は、原告らが極めて重要視する現場検証の実施について、「問題点について吟味すると、目的外使用とか衛生費については直接そんなに(公舎の現場検証は)関係ないと思うので、あとは、不必要な工事かどうかというのがポイントだ。ようするに問題としては、害虫駆除などの工事だけであれば、あんまり見どころもないので、現場に行く必要は無いのではないかという気もするけどね」という感想を述べ、あまり乗り気でないそぶりを見せました。

■どうやら裁判長は、今朝の東京新聞の群馬版をお読みにならなかったようです。原告らが「目的外使用にともない、本来公舎が具備すべき施設を逸脱していることを分かっているから、被告は前橋市に売っ払って証拠隠滅を図ろうとしている」と説明しても「公舎というのは、ただそれだけのものであって、それ以上でも以下でもないのでは」と、被告の企みに想いが巡らない様子で、原告らとしては、歯がゆい想いがしました。

そこで原告らは「本来、公舎というのは“公の舎”だから、来賓や賓客のために、庭の樹木の剪定作業をするし害虫防除もするはず。しかし、実際には、知事以外の家族はもとより、公務にかかる来賓やゲストなどは誰も公舎に入ったことがない様子だ。知事は単身で入居するといいながら、実際には毎週末、頻繁に家族以外の者を同居させていた」と、準備書面でも記載済みの原告らの主張を重ねて強調しました。

■裁判長は、いちおう最後まで原告らの意見を聞いた後「まあいいけどね。では、そこんところを普通に主張いただければいいと思う」と言ってくれたので、原告らは「分かりました。知事は1晩しか記者会見で認めなかったが、家族以外の者との週末の同居は常態化していること。毎週末、頻繁に一緒に住んでいたということについては、また、きちんと弁論していきたい」と決意表明をしました。

大野裁判長は、原告らがこの裁判のタイトルについて「ラブホテル化」と掲げているように、原告らの主張がラブホテルにこだわっていることが気になる様子で「“ラブホテルがわり”という表現は、実態を現していないのではないか」とアドバイスをしました。

原告らは、ラブホテル化が最もイメージしやすい表現だと考えている為「いや、ラブホテルという表現は、いちばんよく実態をイメージできる言葉と考えている」と、すこしむきになって反論しました。

■すると裁判長は、「(ラブ)ホテルというと、同居というイメージとは程遠くなってしまうのではないか」と、改めて原告らにアドバイスしてくれたのです。「“ラブホテルに同居”とは、普通、言わない」という裁判長の言葉に、なるほど、という気持ちがしてきた途端、裁判長の次の発言に、衝撃を受けました。

「だから、“ラブホテル化”でなくて、“妾宅化”というのであればイメージがわかりやすい」

原告らは顔を見合わせて、おもわず「なるほど。さすがに裁判官の方は、日本語の語彙が豊富だ」と感心してしまいました。

あまりに、原告らが感心の表情を示すので、裁判長は「妾宅(しょうたく)化というのがいいのではないか・・・まあどっちでもいいことにしよう。それは言葉の問題だから」と、トーンダウンしましたが、原告らは「最初、“ラブホテル化”というのが皆さんに理解しやすい言葉だと思ったんだけど、妾宅化のほうがいい」と、決意したのでした。

■裁判長は、それにはとりあわず「その(目的外資料の)点についても主張いただきたい。また、出訴期間、監査期間の徒過についても、主張いただけばいい」と原告らに訴訟指揮を行い、被告の群馬県に対しては、「あとは、とりあえず被告のほうでさっきいったような補充のものがあれば出してもらえればいいと思う」と指揮をしました。

その上で、裁判長は「(公舎の現場)検証については、それら(の原告らと被告の主張のやりとり)を踏まえて、どうするか、を決めたい」と述べました。

原告らは、「とにかく、早めに実現できるようにお願いします。我々も検証が重要だと考えているけど、我々が強引に公舎内に入ると、セコムのアラームが鳴って捕まっちゃうからね」と重ねてお願いをしました。

■裁判長は、早くも期限徒過の場合を念頭に置いているらしく「監査期間が徒過していることになれば、実際に公舎でなされた沢山の改修が、無駄な工事だったのかもしれないが、その場合には、(公舎の内部に入っても)しょうがない、という話になる」と、述べました。

原告らとしては、ラブホテルという言葉がインパクトがあり、公舎の目的外使用のイメージをよく現していると思っていましたが、裁判長の意見を聞けば聞くほど、どうやら被告は、ラブホテル化という定義を歪めて、被告の都合のよいように解釈されて、誘導されてしまうおそれがあることが、よく理解できるようになりました。

無理もありません。原告らはラブホテルに実は入ったことが無く、どういうものか、雑誌やネット情報で聞きかじっただけです。

大野裁判長は最後に「被告は、さきほどの補足資料の提出をすること。原告らは、①監査請求期間の徒過について、②ラブホテル化というと常宿かというイメージ、この点をもう少し補足すること」と総括のまとめをしてくれたので、原告らは「ぜひとも門前払いを食わされないようにしっかりと反論したい」と申し伝えました。

以上のやり取りを終えると、時間は午前10時48分になろうとしていました。

■最後に、裁判長は次回の第3回弁論時期について、打診してきました。「原告のほうも1ヶ月もあればよいか」とおっしゃるので、「原告らの準備書面(2)で、被告に求釈明をしたが、答えてもらえていない。おそらく答えるつもりも無いのだろうが、原告らとしての反論は適宜、迅速に行うつもりなので、相手方次第だ。次回まで1ヶ月でもいいし、1ヵ月半でも言いし、1日でもいい」と裁判長に伝えました。

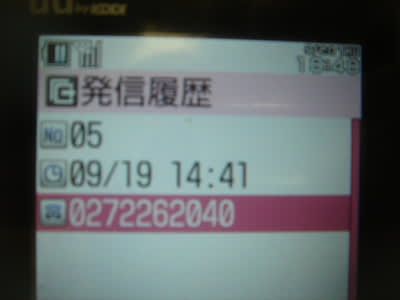

裁判長はそれを受けて、ご自身の手帳をめくりながら、「では、次回を10月24日(水)午前中としたい」と言うと、被告の訴訟代理人の新井弁護士が、やはりシステム手帳らしいものをめくって「すいません。その日は生憎、高崎(支部)の事件が入っている」と言いました。

裁判長は、手帳のページを1枚めくり「それでは、10月31日の水曜日でよろしいか。時間も今日と同じでよいか」と提案があったので、原告らは「OKです」と伝えました。結局、次回の第3回弁論は、10月31日(水)午前10:30開始となることが決定しました。

【ひらく会情報部・法廷取材班】

※参考資料

**********

【原告準備書面(3)】

平成24年(行ウ)第10号 知事公舎ラブホテル化損害賠償請求事件

原 告 鈴木 庸、 小川 賢

被 告 群馬県知事 大澤弘明

平成24年9月18日

原 告 準 備 書 面 (3)

前橋地方裁判所 民事第1部合議係 御中

原 告 鈴木 庸 印

同 小川 賢 印

平成24年9月12日付の被告の準備書面(1)に関して、次のとおり陳述する。

第1.公舎の目的外使用との主張について

1 住民訴訟の要件につい

被告は、準備書面(1)の第1の「1 住民訴訟の要件不備」で「原告らの請求が地上自治法第242条第1項のどれに該当し、どのような『損害をこうむった』のかについて相当な主張をしていない」として、「それ自体が相当ではないが、その問題がどうあれこの請求は住民訴訟の要件を欠くものであり、却下されるべきである」と主張している。

原告らは、本事件に前置して、住民監査請求を行い、その過程で、群馬県監査委員から補正命令の通知を受け(甲2)、補正書を提出し(甲3)、その結果、監査結果通知(甲4)の「第5 請求の受理」で、監査委員は「知事が居住していた大手町1号公舎の使用に関する事項・・・は、地方自治法第242条で定める要件を備えているのでこれを受理し、その他の請求については、同条第2項で規定する請求する請求期間に関する要件を満たしていないのでこれを却下した」と判断している。となると、被告は、この監査結果さえも認めないということなのか、きちんとした見解を示せ。

2.目的外使用について

原告らは、知事・大澤正明が、知事公舎に知人女性(原告らは“=愛人”と考えている)と週末、頻繁に一緒に住んでいたことが目的外使用であると主張しているのである。平成23年8月26日付の読売新聞によれば、同8月25日開催の群馬県議会総務企画常務委員会で、新井雅博県議(自民)が「知人を宿泊させる行為はどう解釈すべきか」と質問したところ、中野三智男・県管財課長は「規則は一般の職員公舎も対象で、知人、友人が宿泊することは禁止していない。『家族以外の他人を一緒に生活させないで下さい』と定めており、(知事の行為は)問題ないと考えている」と答弁した、と報じている。

被告が、準備書面(1)で例示しているとおり、群馬県公舎管理規則(乙27-6)第8条、第1項の第2号及び3号の規定には、「使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。とあり、「一 職員と生計を一にする者以外の者(使用人を除く。)を同居させること」と「二 転貸し、または目的外に使用すること」を原則禁止としているが、但し書きとして「ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可をうけたものは、この限りでない」と主張している。

被告のこの主張をもとに、前述の県議会での被告の管財課長の答弁の内容を改めて吟味してみると、「職員と生計を一にしていなくても、知人女性や友人女性が宿泊することは禁止していない」ということになる。あるいは、知事が自ら許可をすれば、家族以外の他人を一緒に生活させてもよい」ということになるし、「目的外使用や、転貸をしてもよい」ということになる。

被告は知事・大澤を庇うつもりで「本件では、知事は公舎に居住しており、目的にそって利用がされていることは明らかである」と主張しているが、この説明は分かり難いので、きちんと群馬県公舎管理規則第8条の条項に沿って、その適用範囲や条件を例示し、なぜ知事が知事公舎に愛人と一緒に生活しても問題ないのか、分かりやすく説明せよ。

なお、上記の新聞報道にもあるが、「知事公舎は、2007年8月、茂原璋男副知事が入居予定だったが、同年9月、県南西部を襲った台風9号の被害を契機に、危機管理対策等のため大沢知事が入居」とされており、もともと、台風襲来や震災、洪水などの天災時に一時的に入居するのが目的だったと考えられる。この観点からしても、知事大澤が、頻繁に週末の夜、愛人と一緒に生活していたことは、目的外使用というべきである。

民間では、単身者用の賃貸住宅、例えばアパートなどでは、二人入居や友人・恋人等の宿泊を禁止するというルールは常識となっている。ましてや、既婚者が単身を装って単身用の賃貸住宅に住み、配偶者以外の、すなわち家族ではない、知人女性や友人女性と住めば、居住者に等しく良好な住環境を供与する義務がある大家にとって、看過できない状況に置かれることは火を見るよりも明らかである。

それとも被告は、知事・大澤に限り、大家(=群馬県)に無断で二人で入居しても、それは知事が認めたと解釈できるから大目に見た、というのか。

知事公舎は本来、家族と同居可能なつくりになっているはずである。しかし、知事・大澤は、広い庭付きの一戸建ての知事公舎に、急遽、危機管理対策用として、単身を条件に入居届を提出していたのである。であれば、周囲には目隠しのフェンスやサンゴジュ、そして、玄関脇にはこれまた目隠し用の竹垣を設置する必要性はあるのだろうか。しかも、本来の知事公舎では、前橋警察署とのホットライン設置や、警備会社の夜間不定期見回り業務が付けられていたのに、知事・大澤が急遽、単身で入居した副知事公舎では、ホットラインは整地されず、警備会社の夜間巡回警備業務も取りやめとなり機械警備に変更され、公舎の正門は従来の手動ではなくリモコン式にするなど、不可解な改造を公費で実施されたのである。

もし単身社用の賃貸住宅に、知人女性、もしくは友人女性が一緒に夜だけ住んで、風紀上の問題があったとしても、家族がたまにやってきて、一晩過ごして翌朝帰宅したのと同じだから、問題ないというふうに被告が判断しているのであれば、そのように説明すべきだ。

愛人と事に及んで音漏れなどの問題があったとしても、家族の宿泊でもありうることだから、特段、問題はないというふうに被告が判断するのであれば、そのように説明すべきだ。

そのうえで、上記のような考え方が民法上、権利と義務の関係から何の問題もなく、単身者が、知人女性や友人女性と単身者用の賃貸住宅に住んでもよいのかどうか、被告はきちんと説明すべきである。また、公平性の観点から、そのような解釈したならば、それについて、賃貸住宅(=公舎)の他の利用職員らにも説明し周知徹底を図るべきではないのか。

第2 工事、業務委託について

1 別紙工事・委託業務一覧表の訂正について

原告の主張に金額等に誤りがあるので訂正した、とする被告の指摘について、予定価格と契約価格、及び税抜き価格と税込価格を混同した箇所が一部にあったことは認める

2 本件工事等をする際の一般的方法と法令上の根拠

(1) 知事公舎の管理について

被告は、準備書面(1)で「県が公舎の維持管理のために行う業務の必要性を判断する権限は知事にある」と認めながら、一方で、「群馬県処務規程第4条の規定により、群馬県事務専決規程等で定められた者が定められた事務を専決することができるとされている」と主張した。本当に被告がそう信じていすのだとすれば、これは重大且つ深刻な問題と言わねばなるまい。

専決処分というは、基本的なルールを遵守することを前提に、事務的な手続や、それに必要な判断を、各実施機関に委ねるということであり、ルールを遵守しないまま、各部署の専決責任者が、勝手に判断してよいということにはならない。

被告の主張は、完全に二重基準、いわゆるダブルスタンダードが群馬県の管財課に存在していることの証左である。

事務専決の主旨を乱用或いは故意に誤用し、知事の機嫌をとろうとする木っ端役人の考えそうな言い訳であり、断じて認めるわけにはいかない。そもそも、こうした主張をすること自体、今回の知事・大澤の破廉恥な行為が公になった週刊新潮平成23年7月21日号が、群馬県下で、大勢の何者かにより買い占められたという事実が重なって想起されるのである。原告らは、この週刊誌を大量に買い占めたのは、県庁関係者に違いないと確信しているが、そもそも、こうした異常な行為に県庁職員を走らせたの背景には、知事の機嫌を取ることに、特に神経質になる性向を持つ県庁の総務部管財課の「性(さが)」とも言えよう。猛省を促したい。

(2) 財務に関する事務の権限について

被告は「契約や支出等の財務に関する事務の専決は群馬県財務規則第4条に定められている」と主張するが、これも前項(1)と同様、基本的なルールを遵守することを前提に、事務的な手続や、それに必要な判断を各実施機関にゆだねるということであり、ルールを遵守しないまま、各部署の専決責任者が、勝手に判断してよいということにはならない。

なお、公舎の違法な改修工事にかかる契約等については、随意契約が多く見受けられ、例えば目隠しフェンスなどの工事は高額であり、しかも通常の土建業者であれば誰でもできる簡単な工事だが、なぜか自由競争入札にせず、佐田建設と随意契約をしているのも、政治的な配慮が見え隠れして興味深い。このことについては、追って検証し、準備書面の中で指摘する。

3 本件工事等について

(1) 法令上の手続を執ったかどうかについて

被告は、「本件工事等の執行区分は、すべて管財課長の専決事項である」と主張するが、前項2.(2)で原告らが述べたとおり管財課長のルール逸脱による専決判断であり、法令上の手続に沿ったものではなく、その支出は違法・不当なものである。ただし、前述の通り、知事・大澤が、群馬県公舎管理規則第8条第1項の但し書き「ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可をうけたものは、この限りでない」とする証拠があれば、話は別である。しかし、知事公舎のラブホテル化に係る一連の支出行為は、公序良俗の観点からしても、但し書きが適用されるとは到底思われない。

(2) 必要性・相当性について

被告は準備書面(1)で、本件各工事等を実施した必要性・相当性について縷々主張しているが、いずれも取ってつけたようなこじつけ論である。原告らは、本件請求事件について、単なる損害賠償請求事件ではなく、敢えて「知事公舎知事ラブホテル化損害賠償請求事件」と銘打った。被告も、ぜひ、この事件名称を使うことを強く要請したい。

原告らがこの名称を事件名に付した理由は、知事・大澤が、長年、深く関係している知人女性を宿泊させたという行為のみならず、知事公舎そのものが、ラブホテル化するように改築、改造されていたことについても鑑みているからである。

ラブホテルを規制する法律として、風俗適正化法の「店舗型政府族特殊営業」として「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩)のように供する施設」がある。もちろん、知事公舎は、そのような施設ではないはずだが、知事・大澤の単身入居後、いろいろな工事等が実施され、もともとの知事公舎が随分改築、改造された。

風俗適正化法の適用対象となるためのラブホテルの構造又は施設面での一定要件がある。

構造面でいえば、①自動車の車庫から客室に直接通じている構造の施設、②自動車の車庫に近接して客室があり、車庫の害壁面に客室への出入口がある構造の施設。③自動車の車庫から見通しの悪い固有の廊下や階段を通って客室に行ける構造をとっていること。ただし、このような構造をとっていても、客と面接してフロントでカギの授受、宿泊者名簿の記載、料金の受け渡しを行うラブホテルは風俗適正化法の対象から除外される。

設備面でいえば、①回転ベッド、横臥している人の姿態を移す目的の鏡(1㎡以上)、②アダルトグッズ等の自動販売機、③その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずる為の設備(例としてガラス張りの浴槽やビデオ設備など)を具備していること。

原告らは、知事公舎の不正改修の実態を検証すべく、被告に再三、知事公舎の内部見学の機会提供を申し入れたが、すべて拒否された。その目的は、本来、知事が公務の必要性から、家族とともに居住するための目的で公金を投入して建築された知事公舎が、目的外使用されたことにより、その関連でどの程度不正改修が施されたかを検証する必要があったためである。

知事公舎にかかる知事・大澤による一連の不正改修について、原告らは、公舎内部の見学により、前述のラブホテル化と共通する改築、改造がなかったかどうかを確認する必要を痛感した。具体的には、①自動車から降りずに人目を避けて知事公舎敷地内に入れるようになっているかどうか→リモコン式自動ゲート設備等の様子、②敷地内に入ったあと、人目を避けて、公舎建物に入れるようになっているかどうか→玄関脇の竹垣の様子、③人目を避けて公舎の敷地内及び建物内で行動できるようになっているかどうか→目隠しフェンスの様子、④同じく、敷地外からの人目を避けるようになっているかどうか→敷地内に移殖されたサンゴジュ等の植栽の様子、⑤内部からの音漏れを防ぐようになっているかどうか→サッシの改造の様子、⑥人目を避けて、薄暗くなっても安全に且つなるべく短時間に玄関から中に入れるようになっているかどか→公舎の外灯電球交換、照明スイッチ改修や玄関改修の様子、⑦回転ベッドなど特殊な設備や機材が存在し、それらを動かすようになっているかどうか→電気設備改修の様子、⑧知事公舎に公務のために誰か入ったことがあり、公務のために公舎施設が使用されたことがあるのかどうか→屋外のフラッグポールや駐車場、屋内のロビーやソファーや什器備品などの使用状況の様子、⑨公務との関連でどのような必要性があるのかどうか→毎年植栽の維持管理のための剪定や、枯死や倒木などの撤去作業の様子、などを実際に知事公舎の敷地内の屋内外で確認する必要があった。

にもかかわらず被告は、原告らの見学要請を「警備上の理由」だとして拒否し、知事・大澤が、目的外使用を週刊誌に報じられて平成23年7月末、知事公舎を退去した後でさえも、原告らの見学要請に対して拒否を続けて、現在に至っている。よほど、原告ら県民、納税者に対して、知事公舎の敷地内を見学させたくない理由がありそうだ。

(3) 知事公舎の証拠隠滅のおそれについて

被告は、準備書面(1)の5ページ目の最下段で、「その後、本件公舎は平成24年4月1日から同年7月31日まで副知事公舎として利用されていたが、現在は利用されていない。但し、今般前橋市から、本件公舎の敷地を隣接する市立図書館の駐車場として利用するために、更地での譲渡を早期に受けたいと要望されており、群馬県もこれに応じる予定である」と驚くべき陳述をしている。

これは明らかに、原告らはじめ県民、納税者らに対して、知事・大澤による目的外使用や不正改修の痕跡を消し去る目的や意図をもって、あるいは実施することを、被告が目論んでのことに違いない。

従って原告らは、被告が証拠隠滅を図る前に、裁判所の立会いのもとに、きちんと知事公舎の内部を早急に検分する必要があるため、別途、裁判所に対して、緊急申立を行うことにしたい。

第3 公舎の光熱水費等の支出について

被告の陳述によると、インターネット代は、自己負担が原則とされているが、すべて群馬県が支払っていると思われ、ここでもルールが遵守されていない。

そもそも、知事・大澤が、知事公舎を目的外使用し、ラブホテル化のために知事公舎を不当改修したことにより、光熱水費等が費消されたわけであり、これらの光熱水費等の支出そのものが違法不当と見なすことができる。

第4 地方自治法第242条第2項について

被告は、原告らが提起した本件請求そのものを期限徒過として、門前払いを裁判所にさせようとしているようだが、そうはいかない。そもそも、知事・大澤がこのような破廉恥事件を起したのかどうかについては、知事を選出した県民、納税者として、原告らにとっても慎重な対応を必要とした。週刊誌で報じられた直後の記者会見で、知事・大澤が宣言したとおり、知事・大澤は知人女性と1晩しか知事公舎で一緒に生活していなかったのか、それとも週刊誌の報道などで、その前の年から40回ほど週末に一緒に知人女性と住んでいたのか、目隠しフェンスは治安上の観点から必要な措置だったのか、知人女性と一緒に住んでいた時に台風は来ていたのか、など、きちんと状況証拠をできる限り精査した上で、住民監査請求に踏み切らない限り、これまでの経験から、住民監査を請求しても、調査らしき調査をしてこなかった群馬県監査委員の「実績」を痛感させられているだけに、乱訴のそしりを避ける為に少しでも時間をかけて事実関係を確認しておき、住民監査請求にそれらを反映しておく必要があった。

にもかかわらず被告は、原告らを同じ土俵に立たせないようにすべく、あろうことか地方自治法242条第2項の期限徒過を強引の当てはめようと必死に主張している。なぜ被告は、かくも異常なほどに知事・大澤の立場を慮るのか。原告らには、住民監査請求を行う地方自治法第242条第2項の但し書きに定めた「正当な理由」がある。

それにしても、行政訴訟になると、行政側は、住民側に対して、なぜいつも、理不尽な論理を平気で主張しようとするのだろうか。今回の請求事件は、知事・大澤が知事公舎を、危機管理対策どころか、なんとラブホテル代わりに少なくとも40回にわたり、利用していた事件だ。裁判を通じて被告は、反省すべき点は反省し、改善すべき点は改善するように、きちんと今後の知事公舎のあり方について、議論を尽くし、コンプライアンスに則った指針を確立する好機と捉えるべきだ。

以上

**********

【現場検証命令申立書】

平成24年(行ウ)第10号 知事公舎ラブホテル化損害賠償請求事件

原 告 鈴木 庸、 小川 賢

被 告 群馬県知事 大澤弘明

平成24年9月18日

現場検証命令申立書

前橋地方裁判所 民事第1部合議係 御中

原 告 鈴木 庸 印

同 小川 賢 印

頭書事件について、原告らは次のとおり、現場検証命令の申立をする。

1. 現場の表示

(1) 前橋市大手町1-13-14 大手町1号公舎(群馬県知事公舎のこと)

2. 現場検証の趣旨

(1) 現場の表示(1)記載の現場は、知事・大澤が、平成19年12月1日から平成23年7月31日まで、単身で台風等の襲来時に備えた危機管理対策のための入居理由とは裏腹に、実際には、週末頻繁に知人女性とともに居住して、目的外使用していたものであること。

(2) 同現場は、知事・大澤が単身で台風等の襲来時に備えた危機管理対策のための入居理由とは裏腹に、週末頻繁に知人女性とともに居住するのに都合の良い不正改修が行われていたものであること。

3.現場の所持者

(1) 被告群馬県である。

4.証すべき事実

(1) 自動車から降りずに人目を避けて知事公舎敷地内に入れるようになっていること。(検証場所の例:リモコン式自動ゲート設備等)

(2) 敷地内に入ったあと、人目を避けて、公舎建物に入れるようになっていること。(検証場所の例:玄関脇の竹垣)

(3) 人目を避けて公舎の敷地内及び建物内で行動できるようになっていること。(検証場所の例:目隠しフェンス)

(4) 同じく、敷地外からの人目を避けるようになっていること。(検証場所の例:敷地内に移殖されたサンゴジュ等の植栽)

(5) 内部からの音漏れを防ぐようになっていること。(検証場所の例:サッシの改造の様子)

(6) 人目を避けて、薄暗くなっても安全に且つなるべく短時間に玄関から中に入れるようになっていること。(検証場所の例:公舎の外灯電球、照明スイッチ改修部分や玄関改修の様子)

(7) 回転ベッドなど特殊な設備や機材が存在し、それらを動かすようになっていること。(検証場所の例:電気設備改修の様子)

(8) 知事公舎に公務のために誰か入ったことがなく、公務のために公舎施設が使用されたことがないこと。(検証場所の例:屋外のフラッグポールや駐車場、屋内のロビーやソファーや什器備品などの使用状況の様子)

(9) 公務との関連での必要性が見出せないこと。(検証場所の例:毎年植栽の維持管理のための剪定や、枯死や倒木などの撤去作業の痕跡の様子)

5.現場検証義務の原因

被告は、準備書面(1)の5ページ目の下から5行までの部分で、「本件公舎は平成24年4月1日から同年7月31日まで副知事公舎として利用されていたが、現在は利用されていない。但し、今般前橋市から、本件公舎の敷地を隣接する市立図書館の駐車場として利用するために、更地での譲渡を早期に受けたいと要望されており、群馬県もこれに応じる予定である」と陳述している。

このため、現場の敷地及び建物の現状が保全されず、証拠隠滅のおそれがあるので、すみやかに発令されるよう求める。

以上

**********