■毎年春先恒例となっている東邦亜鉛安中製錬所における工場視察会は、東邦亜鉛と安中緑の大地を守る会(旧・安中公害裁判原告団)との間で締結された協定書に基づき、例年4月の第2土曜日に開催していました。ところが、コロナの影響でここ3年ほど時期外れの8月、9月、7月に開催されていましたが、今年はコロナ感染症対策の緩和もあり、4年ぶりに協定書どおりの4月8日に実施されました。その模様をご報告いたします。

開催当日、9時25分集合ということで、9時20分に事務所前の駐車場に車を止めて、会社の事務所に入りました。9時半の開始まで、1階の会議室で待機していました。筆者が会議室に入った際には既に10名以上の地元の皆さんが集まっていました。

まもなく、弁護団の高坂氏が大きな包みを持参してこられました。さっそく包みを開けてみたところ、かつての公害反対運動のリーダーのひとりとして活動した人物を描いた切り絵の大型作品が現れました。

高坂氏は「高田新太郎先生が4月2日にお亡くなりになった。それで6日に葬儀があったが、家族葬でやるということで、私は参加させてはもらったが、広く声をかけるのは遠慮させてもらった。それで葬儀がつつがなく終了したがこれは高田先生のご自宅にあった。あずかって。ただご家族の方がこれは故人のものではないので、原告団の皆さんにお渡ししてくださいということで預かってきました。で、原告団の事務所の方で保管をしていただいて、まあよく活用をしていただきたいというふうに思うので、今日お持ちしました。よろしく」と語りました。一同高田弁護士の訃報に接し、さらにまた懐かしい人物の作品にビックリするやら、感慨を深くしました。

高坂氏は、「とりあえず、また納めさせてもらって事務所に持っていきますから」と再び梱包をしましたが、その前に、参加者が写真撮影をしました。切り絵の手法で、公害原告団の住民のリーダーとして活動した藤巻卓次氏をモデルとしており、市の強固な意志がひしひしと伝わってきます。孫娘のかたが「まちがいなくおじいちゃんだ」とつぶやいておられました。

■そうしているうちに東邦亜鉛安中製錬所の職員が来て、「そろそろお時間ですので2階の方にお願いします」と声を掛けて来たので、参加者一同、ぞろぞろと2階に移動しました。そして定刻の9時半から視察会がスタートしました。

会社司会:皆様おはようございます。

一同:おはようございます。

会社司会:事務部環境管理室を担当しております中島でございます。本日の工場視察会におきまして、会社側の司会を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。新型コロナウイルスの影響によりまして、昨年までの3年間、8月、9月、7月という、暑い時期での開催になってしまっていましたが、ようやく協定書で記載されています4月ということで、開催させていただくことが出来ました、ありがとうございます。新型コロナウイルスに関しましては、最近、感染者が減っているということですけれども、感染予防には十分注意して配慮しながら開催してまいります。マスクの着用、手の消毒など、いろいろと、こう、ご不便をおかけするとは思いますが、ご協力のほう、よろしくお願いをいたします。それではまず会社側の出席メンバー、こちらの紹介をさせていただきます。本社のメンバーにつきましては新型コロナウイルス感染予防対策といたしまして、WEBでの参加となります。モニターの方をご覧ください。まず最初に、常務執行役員総務本部長の大久保でございます。

総務本部長:本部の大久保でございます。お世話になります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

会社司会:次に総務副本部長の高橋でございます。

総務副本部長:えー、高橋でございます。どうぞよろしくお願いします。

会社司会:続きまして、総務部長の橋田でございます。

総務部長:橋田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

会社司会:同じく、総務部顧問の安藤でございます。

顧問:安藤でございます。よろしくお願いします。

会社司会:次に、環境安全室の室長の石井でございます。

環境安全室長:石井でございます。どうぞよろしくお願いします。

会社司会:続きまして、安中製錬所のメンバーでございますが、所を代表します常務執行役員所長の森田でございます。

所長:森田でございます。今日は一日、どうぞよろしくお願いいたします。

会社司会:副所長の唐澤でございます。

副所長:唐澤です。どうぞよろしくお願いいたします。

会社司会:次に、製造部長の鈴木でございます。

製造部長:えー、鈴木です。本日はよろしくお願いします。

会社司会:それと事務部環境管理室を担当しています私、中島で、本日の工場視察会を対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、続きまして朝の代表挨拶を頂戴したいと思います。安中緑の大地を守る会副会長、大塚様、よろしくお願いいたします。

守る会副会長:みなさん、おはようございます。

一同:おはようございます。

副会長:春爛漫のこの良き日に、この32回工場視察会が開催されますことを、本当に嬉しく思います。また、お忙しい中、ご出席くださいまして、この視察会に参加下さった方々、また、皆さん、本当にありがとうございます。あの、会長不在で、副会長の私が、何の分からない私がご挨拶なんて、お話しするわけですけれども、皆さん、これからも協力し合って、このよき(地元を)・・・どんどん発展させるために、工場と、また緑の会を、守る会を、発展させていただきたいと思います。よろしくお願いします。(拍手)

会社司会:ありがとうございました。続きまして、会社を代表しまして、所長の森田よりご挨拶を申し上げます。

所長:おはようございます。

一同:おはようございます。

所長:所長の森田でございます。本日はどうぞよろしくお願いします。新型コロナ感染症も4年目となりまして、令和5年が明けてから感染者も少なくなってきています。5月のゴールデンウィーク明けの13日にはですね、感染症法の分類で2類から、低い5類になるということでございまして、そういう報道もございます。安中緑の大地を守る会役員の皆様もですね、今年度の工場視察会の開催につきまして年明けからご相談をさせていただいてきました。まあ、そういう中でですね、足元の状況も鑑みながら、今回から、先ほどからご紹介がございました状況も鑑みてですね、本日4月8日の春の穏やかなこの時期にですね、工場視察会を行うということで、本日の運びとなりました。さて、昨年、22年は、ロシアのウクライナ侵攻で、世界の政治・経済、それらのバランスが大きく崩れまして、長引いた新型コロナウイルス感染症による景気減速感はさらに拍車がかかりまして、もうじき良くなると言った機運はさらに急下降というふうになっております。二極化した政治が広がる中でですね、我々、工場を運営する中で、エネルギーや資材の高騰が長引きまして、気候変動対策やCN(カーボンニュートラル)問題、SDGs(持続可能な開発目標)と、それらに加えて、最近では、経済安全保障といった国際社会の大きな変革もございまして、まあ、ご承知のとおり、10月からはですね、電気代の急騰ということになりまして、非常に不穏当な国際社会の影響で、まさに私たちの生活にも、安中製錬所にも暗い影が一層色濃くなっているという2022年でございます。まあ、長かったコロナ感染症も今年を区切りとしまして、危機的な物価高騰の事態も解消に向かい、ウクライナ侵攻の暴挙が止む時が早く訪れることを、ただただ願いまして、ここ数年間いろいろとご不自由をおかけしてまいりましたが、本日は地元の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただけますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

会社司会:続きまして、本日の視察コースや日程につきまして、製造部長の鈴木より説明をさせていただきます。

製造部長:製造部の鈴木です。よろしくお願いします。えー、例年と同じく製錬所内の製造工程、並びに公害防止設備を中心にご案内をさせていただきます。昨年もご案内させていただきましたが、一昨年2021年の11月に焙焼硫酸工場、昨年2022年3月に第二電解工場の稼働を停止しております。その他操業は順調ですので、安定した事業を進めている状況をご視察いただけば幸いです。視察についてですが、お手元の資料で視察コースをご覧ください。えー、今年もマイクロバスを1台、ワゴン車2台を用意しました。健脚コースの第1班は視察場所ごとにバスから降りてのご案内となりますので、ヘルメットの着装をお願いします。案内は製造部の鈴木がご案内します。楽々コースの第2班はワゴン車からの視察となります。視察中はワゴン車の乗り降りはしませんので、乗り降りが辛くなられた方のご乗車をお勧めいたします。ヘルメットは不要です。案内は総務課、長岡が担当いたします。では、工場視察前の注意事項について、ご説明いたします。マスク着用は個人判断の方針ですが、多人数でのマイクロバス並びに視察になりますので、引き続きマスク着用でよろしくお願いします。場内での写真撮影はご遠慮願います。カメラ等は、場内には絶対に持ち込まないよう協力をお願いします。また、携帯電話につきましては、持ち込み可能ですが、撮影機能のご使用はご遠慮をお願いします。健脚コースの方はバスを降りて工場内を歩いていただきますが、安全確保を最優先に、昨晩も雨が降りましたので路面に雨が少し残っている箇所もございます。お足元にご注意いただくとともに、設備や製品には絶対に手を触れないようお願いいたします。あと、昨年の7月に対しまして、今回は例年どおり4月ということで気温は高くないですが、朝は寒暖差等がございますので、視察中にご気分が悪くなられたり、体調に異変を感じられたときは遠慮なく申し出て下さい。で、注意事項は以上となります。よろしくお願いいたします。

会社司会:環境管理室の中島でございます。昨年までですね、視察コースに公特事業で使用します客土の仮置き場、こちらが入っておりましたが、岩井地区の公特事業につきましては、完了しましたので、今回の視察コースに入れてありません。工事の完了しました岩井地区の公特事業に係る排土処理場の写真等を併せまして、客土仮置き場で使用した場所の写真をですね、いずれも2枚目、さきほど鈴木の方から説明をしました視察コースの裏面に添付をさせていただきました。こちらでご確認の方、お願いをいたします。新型コロナウイルスの影響によりまして、3年間記念撮影につきましては中止とさせていただいておりましたが、今年につきましては、記念撮影を行いたいと思います。えー、視察、この後出発していただくんですが、出発前に2階のそちらのテラスで、ですね、工場をバックに記念撮影をしたいと思います。すいませんが、ご移動の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。なおトイレに行きたいという方、事前に行っていただいて結構ですので、お願いします。それではご移動のほう、お願いをいたします。

■9時45分、製錬所内の事務棟の2階に整備されたテラスに出て、記念撮影が行われました。写真撮影の時だけ全員でマスクを外しました。

記念撮影後、事務棟の1階に降りて、玄関前の広場で、健脚コースと楽々コースに分かれてそれぞれ手配されたマイクロバスとセダンに参加者が乗り込みました。

9時53分、参加者に続いて、会社側担当者らがマイクロバスに乗り込み出発しました。全部で17人がマイクロバスとセダンに乗車しました。バスは製錬所の入口のゲートを通過し、構内に入りました。移動中のバスの車内では案内役の鈴木製造部長が説明を始めました。

製造部長:皆様、あらためておはようございます。(おはようございます)場内施設の方をご案内します第1班健脚コース、製造部鈴木です。よろしくお願いします。先ほど説明をしましたとおりなんですが、まず工場部の最上部に上がってもらいまして、下りながらですね、それぞれの説明となりますのでよろしくお願いします。当社は、主に亜鉛、鉛、銀、の地金、その他、電子部品、粉末冶金部品などの生産を行っています。ここ安中製錬所では、亜鉛の地金、亜鉛合金の地金、薄硫酸、粉末冶金による焼結部品などの生産を行っております。亜鉛の方は年間14万トン、月にですね、1万トンの生産能力を持ちまして、国内の約20パーセントのシェアのほうを持っております。生産した亜鉛の地金のほうなんですけれど、約60パーセントが自動車等に使用されます薄板鋼板メッキ用として、使われております。それではまず最初にですね、脱硫工程のほうに行きますので、よろしくお願いします。

■マイクロバスはエンジン音を一段と唸らせながら急坂を上り始めました。車窓には、交互に山の笹薮と錆びた建物のうしろに国道18号やその向こうに中宿の家並み風景が広がっていました。

午前10時ちょうど、TCAタワーの排ガス排煙脱硫工程の施設前に到着しました。バスから降りて、いつもの説明場所に集まりました。

製造部長:はい、こちらはですね、次ので説明しますけれども、次のロータリーキルンから発生する排ガスを処理する排煙脱硫工程となっております。ロータリーキルンで発生する排ガスの方は、ガスクーラー、バグフィルターと呼ばれる装置でですね、冷却後、粗酸化亜鉛ダストのほうを回収いたしまして、こちらの排煙脱硫工程へ送付されます。ダストの除塵後、排煙脱硫工程では含有、亜硫酸ガスである排ガス、これの処理といたしまして、右側の酸化亜鉛の吸収塔、苛性ソーダ、水酸化ナトリウムの吸収塔、後、水の吸収塔ですね。こちら三段で脱硫、水洗浄したガスを、こちらの4番の高さ37mの排気塔。ちょうど後ろに見えます水色の塔ですね。こちらの排気塔より大気放出されております。排ガスの硫黄酸化物の測定はですね、赤外線の分析計を水のTCA、あの後ろにある2段、ふたつベージュ色の塔が立っていますけれども、その隣のあの右側ですね、そちらの水のTCA塔の出口に設置しまして、硫黄酸化物の濃度測定を常時オンライン管理しております。また、煤塵の測定。こちらを2か月に一度、定期的に行っております。排煙脱硫工程は以上になります。

会社司会:よろしいですか。

製造部長:はい。

会社司会:そうしましたらバスに乗っていただいて移動します。

■参加者らはバスに乗り、旧坂を下り始めました。当会が、質問しました。

当会:鈴木部長!すいません、小川ですけど、一つ質問。

製造部直:はい。

当会:一番上の廃棄物処分場はまだからっぽなんですか?それとも何か入れましたか?

会社司会:私の方から回答させていただきます。未使用です。

当会:未使用ね、間違いないですね?

会社司会:はい。

■バスは元来た急坂を下っていきます。以前スラグ置き場だった場所を左に見て、そのまままっすぐ山に沿って西側に延びる枝道に入りました。老朽化した建物に覆われた通路を進みました。昔の焙焼炉がスクラップ状態でそのまま並んでいる場所ですが、ブルーシートで覆われて見えないようにしてありました。

10時8分、ロータリーキルンの前の広場に着くとバスは切り返しを何度が行って、方向転換をしました。下車すると大きなサイレンのような騒音が周囲に充満しました。

製造部長:はい、先程ご視察していただいたのは、ですね、排煙脱硫工程でしたが、このガスのもとはですね、手前にありますロータリーキルンから発生したものとなっております。このロータリーキルンに投入する原料は、一次鉱さいと言いますが、まあ亜鉛原料ですね、こちらの方を溶かしたときの溶け残りで、成分としては鉄になっております。こちらの一次鉱さいの方ですね、先にですね、ちょっとこの建屋の裏側になるんですけども、ドライヤーで水分の方を乾燥させます。次にですね、乾燥した一次鉱さいにコークスを混ぜまして、こちらのロータリーキルンの方へ投入します。こちらのロータリーキルン、(長さが)45mあるんですが炉の先端、ちょっと奥の方になりますが、そちらの方にバーナーが設置されておりまして、重油燃焼によりまして、温度を1300度ほどまで加熱しまして、一次鉱さい中の亜鉛を還元揮発させます。えー、揮発した亜鉛のほうは空気と接触することで、酸化物、粗酸化亜鉛となりまして、こちらのキルンの後ろにありますガスクーラー、皆様の後ろに有りますバグフィルター、こちらにて捕集されます。この酸化物は、粗酸化亜鉛と称しまして、亜鉛原料として再び回収されております。キルンの炉前側、奥側ですね。こちらからは鉄分が濃縮されたクリンカーと言われる塊状のものが発生します。クリンカーは冷却され粉砕された後、粒度を揃えて鉄源として出荷されております。えー、ガスクーラーは、排ガスの冷却の熱回収を行っておりまして、そこで回収される熱につきましては、ドライヤーやキルンのバーナー用の空気などとして再利用されております。キルンについては以上となります。それでは次の工程に行きますので、バスの方へお乗りください。

バグフィルターのある建物の温度表示を見ると、建物内は30度とありました。参加者から「さぞかし暑いよね。あつかっただろうね」との感想がつぶやかれました。

■10時15分、参加者を乗せたバスは、ロータリーキルンのある場所から、再び急坂に出ました。当会は再び質問しました。

当会:鈴木部長、またすいません。小川ですけど、また質問させてください。ドライヤーとロータリーキルンは、ともにバッチ式だと思うんですけれども、どういうふうな順序でやっていますか。勿論ドライヤーが先で、そのあとすぐ冷やさないうちに、ロータリーキルンにやって熱効率を考えてそうするのか。それともどこか一回保管してからやるのか。それとドライヤーの方も同じように重油燃焼で、最高温度も同じように1100度だったか、1300度でしたっけ、同じようにやっていらっしゃるんですか?

製造部長:まずですね、連続式ですね。ドライヤーのほうも重油焚きなんですが、ちょっと温度はキルンよりは低いです。で、ドライヤーの方ですが、一度ホッパーの方に入ります。ホッパーに入ったもので、コークスですか。それと一緒に混ぜてキルンの方に投入しますので、まあ、若干、熱は下がりますが、ある程度の熱は持ったままキルンの方へ送られます。

当会:そうでしょうね。では、ドライヤーに投入されるときにはコークスはいれなくて。

製造部長:入れていないですね、はい、そのまま。

当会:フィルタープレスで絞った水分がかなり高いやつを、そのまま中に入れるということですね。

製造部長:そうですね、ある程度水分は残っています。

当会:はい、分かりました。ありがとうございます。

■バスはさらに坂を下ります。まもなく下り終えると、第三電解工場の脇をとおり、K砕置き場(ヤード)に入りました。いつもは放水などあまりしている様子がないのに、きょうはこれ見よがしにあちこちで散水しています。マイクロバスはヤード入口を通過して、K砕ヤードの中央付近でエンジンをかけたまま停車しました。時刻は10時17分です。

次長:(どうすればよいのか、と迷っている風情のマイクロバスの運転手に向かって)はい。(ここでは)下りないです。

製造部長:すいません、こちらの方、防塵対策をやっていますので、ちょっと路面の方濡れていますので、社内で説明いたします。こちらのほうはですね、K砕出荷場と言われるところでございまして、先ほどのロータリーキルンから発生したクリンカーは、ベルトコンベアでこちらのK砕出荷場に送られます。面積としましては約1万2000㎡となっております。で、建設にかかる法的手続きをして、大気汚染防止法に関します粉塵発生施設の届出を行っています。またですね、出荷場に保管した時点では廃棄物には該当しておりませんが、出荷先によっては廃棄物として処理委託する場合もありまして、廃棄物保管場所の条件を満足させた出荷場となっております。具体的な施工内容といたしましては、地面には厚いコンクリート製の土間となっておりまして、周りは高さ4mのセメント製の壁に高さ2mの鉄製フェンスを設置して、粉塵が外部に、周辺に飛散されないように工夫されております。また土間は、先程ご説明しましたが、常時濡れた状態にするなどの、管理にも・・、するなど気を配っております。このK砕出荷場ですね、使用を開始したのは2016年の11月からとなっております。はい、以上となります。

■10時19分、マイクロバスはそそくさとK砕出荷場を後にして、隣にある第三電解工場に移動しました。そして電解工場の東側のスペースに停車しました。10時20分、参加者はバスを降りて、いつものように陰極板と陽極板が立てかけて展示してある場所に集まりました。

参加者:ちょっと質問いい?問題になったあの砂(注:鉛やヒ素を高濃度に含有した有害スラグのこと)だけど、今どこにもっていっているのかしら?

当会:ハッキリ分からないんです。(東邦亜鉛に)聞いても教えてくれないから。

参加者:そうなの?

当会:基本的には、産業廃棄物なんですけれども、ただ有価物という括りでどうもね、出荷している・・・だから群馬県は「あれは産廃だ」と言っているが、よくわからないです。聞いても教えてくれません。

参加者:どこか道路に使っちゃったらしいね。

東邦亜鉛側は参加者のやりとりを聞いてか知らずか、なにも口にしませんでした。まもなく、鈴木製造部長の説明が始まりました。

製造部長:えー、こちらはですね、第三電解工場となります。以前はですね、新電解工場という説明をしておりましたが、本年より名称を第三電解工場と変えております。ここでは、亜鉛の溶解液を電気分解して、金属の亜鉛を採取しております。亜鉛電解の仕組みにつきましては、浴槽の中に、こちらの真ん中のアルミニウムでできた陰極板と、右端の鉛入り銀合金で作られましたアノード板。こちらが交互に入っておりまして、その中に亜鉛を溶かしました硫酸亜鉛溶液が満たされております。ここに電流をかけることによりまして、アルミニウム板の、カソード板、こちらの方に溶けている亜鉛が電着してきます。約24時間、電流を流すことによりまして、こちらの左側ですね、にあります、亜鉛、カソード亜鉛がちょうど電着しております。で、こちらの、電着しましたカソード亜鉛、こちらを剥離して製品というふうにしております。それではですね、ちょっと中の方に移動してもらって、見学をしていただきます。

そして、一同、向かって右手にある階段から徒歩で進み始めました。

参加者:何ミリくらいの厚さなんですか?

製造部長:1から2㎜。大体重さで1枚で9キロくらいかな。2つで18キロくらい。

当会:これ気泡ですか?それとも外部においておいたためですか?

製造部長:水素とは、そういったものが発生しますので、この場合は、あまりいい電着とは言えませんね。

当会:このくらいだとね。その意味では24時間と48時間だったということは、基本的には総電流量というか、それできまるわけですか?

製造部長:そうですね、電流量で決まります。

当会:そうですよね。48時だというと、たとえば、昼間というか全体の操業の関係で、あるいは時間帯で色々と考えてやられているわけですね?

製造部長:そうです。前は夜間電力を使用していたりしていたので24時間や48時間ということもありましたが、まあ今は昼夜だけですので、この第3電解工場としては24時間となっています。では、工場の中に入っていきます。

■参加者は、金属製のステップを靴底でコンコンと鳴らしながら、通常の建物だと3階くらいに相当する階段を上って、電解工場の中に入りました。

製造部長:はい、こちらはですね、第3(電解)工場の中となっております。電解液のほうはですね、ちょっと見えづらいですが、奥の方が電槽となっております。そちらのほうにですね、先程のアノード、カソードのほう、こちらを入れた浴槽が約1系列72槽で、2系列ございまして、144槽ございます。ちょうど中央に電解液が入るパイプがございまして、そこから各電解槽に供給されまして・・・(その時ブーッとアラームが鳴りました)。すいません、センサーがついておりまして、近づくと鳴りますのでご注意ください。すいません。直流電流を流して電気分解させますと、陰極板ですね、カソード板に電着します。こちらですね、こちらカソードに電着しました亜鉛の方を剥離するところとなっております。クレーンで、ですね、カソードの方を持ってきまして、ちょうど後ろ側に剥離機と呼ばれるものがありますので、こちらの方でですね、電着したカソード板の方を剥離します。で、剥離し終わったカソード板は、また再び電槽に戻しまして、また、電流を掛けることで亜鉛を電着させるというようなことをしております。で、電解液の方はですね、亜鉛濃度が低下いたしますので、その低下した液は亜鉛尾液(びえき)と呼ばれておりまして、まあ再び溶解工程、亜鉛の溶解工程に戻しまして、原料を溶解する溶液として使用しております。はい、第3電解工場は以上となります。再び戻りまして次の工程へ行きますのでご移動の方お願いします。

当会:アノード板とカソード板の距離は研究している?少し進歩している?

製造部長:そうですね。第3電解を作るときにたぶん。

当会:究極にやっている?

製造部長:そこからはもう・・・

当会:もう無理でしょうかね?

製造部長:それほど(進歩はしていない)ね。

当会:それ(電極同士の離隔距離)が効率に一番影響するらしいから。

■10時30分、一同、階段を再び降りて待機していたマイクロバスに乗りました。バスは次の工程である鋳造工場に向かい、10時34分に着きました。

製造部長:ここは先ほどの電解工場で剥離しましたカソード亜鉛を溶かして、製品として鋳造している鋳造工場となっております。亜鉛製品は常時、120種類前後の品種を作り分けておりまして、少量生産のものも入れると、約200種類を超えまして、多種多様な亜鉛製品を製造しています。その製品の6割が、こちらにあります調合亜鉛と呼ばれているものとなっております。調合亜鉛は、高炉メーカーの方へ納入しまして、自動車部品などの薄板鋼板メッキに使用されております。調合亜鉛にはですね、他の金属を添加しない純亜鉛のものや、アルミニウムなどの金属を添加する亜鉛合金がございまして、カソード亜鉛をですね、低周波誘導溶解炉と呼ばれる炉で、ですね、約500度で溶解しまして、アルミ二ウムにつきましては重油バーナーの溶解炉、これでアルミ地金を溶解しまして、調合炉に必要な亜鉛、アルミ、その他金属を調合しまして、調合炉の方へ投入して合金を生産しております。ちょうど中段に見えます炉の方が調合炉となっております。調合炉の方はですね、3基備えておりまして、生産能力は1日あたり240トン程度となっております。調合炉では自動計装しまして、ユーザー各社規定の金型、あのう、黄色とかオレンジとかピンクとか、塗られている金型です。そちらの方に流し込んで冷却、凝固させたのちに、金属・・・金型底部から自動押上げ機によって抜き出して製品となっております。はい、では続きまして、電気亜鉛の鋳造工程のほうへ行きますので。まあちょっと歩いて、よろしくお願いします。

10時37分に歩き始めて、ふと見上げると、2008年の中道機械製造の天井クレーンが見えました。ちなみに同社は翌2009年に倒産しました。あたりには、相変わらずエア・タイタンパーの酷い騒音が響き渡っています。金型から鋳造物を取り出すためのタイタンパーの騒音が主です。

製造部長:製品の方は熱いので触らないようによろしくお願いします。

そして10時38分に、隣の電気亜鉛の鋳造工場に移動しました。

製造部長:はい、こちらはですね、電気亜鉛と呼ばれる製品を鋳造している工場となっております。電気亜鉛は、メッキや伸銅製品に使用されております純亜鉛の製造で、調合亜鉛同様に、カソード亜鉛、これを低周波誘導溶解炉、こちらも500度になります。これで溶解しまして、約20キロ、1枚20キロのインゴットケースが鋳造されております。で、こちらの方は連続鋳造機ということで各ケースに流し込んで凝固させます。で、連続する各ケースから抜き出されたスラブと呼ばれております電気亜鉛。こちらはですね、手前に見えますロボットで積み込まれて、結束されております。こちらの方は1枚20キロで、約一山50枚、約1トンで結束されて出荷されております。はい、こちらの方は電気亜鉛の工程となっております。それでは、次の工程に行きますので、バスの方にお乗りください。

バスに向かおうとすると参加者のおひとりから声を掛けられました。

参加者:この水蒸気(注:亜鉛溶解のヒューム)は問題ないんですかね?あれだけ出ているけど。

当会:問題ありますよ。だから環境集塵といって、いちこうスカスカですけども吸い込んで集めてバグフィルターで濾しとっていると言っていますけれどもね。風が吹いたら一部流れ出すかもしれませんね。

参加者:風が抜けちゃっているわけね?

当会:以前は仕切りがなかった。また、屋根や壁にも穴が空いていたときもある。その後はここを全部仕切ったんです。もう10年くらい前になりますが。

参加者:クレーンゲームを見ているみたいだね。皆、機械がやってしまうんだ。

会社司会:あのカーブミラーのところで止めて下さい。

10時45分、マイクロバスは浄水施設に到着しました。サンドフィルター脇の階段は緑色のペンキが塗られたばかりでした。

製造部長:ここは排水処理工程となっております。製錬工程の雑排水、こちらの集水池に集めておりまして、製錬工程内のですね、さまざまな溶液、尾液とかですね、こちらの方は繰り返して使用する為、工程外の方には出てきません。ただ、それ以外の雑排水、例えば床を洗った洗浄水、道路を洗った洗浄水、生活排水などはですね、こちらの集水池、こちらの集水池に集められています。えー、集水された排水につきましては、ポンプで揚水、上げまして流量を調整しまして、中和槽と呼ばれるところですね。そこでですね、苛性ソーダ、水酸化ナトリウムでpHをアルカリ性ですね、そちらの方に持っていきます。そうしますと排水中の金属イオンが水酸化物、そして固体として沈殿していきます。次に、その下のシックナー、固液分離設備ですね、こちらの方に流します。まあ、その中和液に凝集剤を入れて、添加して中の固体分、こちらを沈殿させながら、上澄み液と濃縮スラッジの方に分離して行きます。スラッジの方は、自動フィルター、ろ過機でろ過しまして、炉液の方は沈殿池に戻しまして、ろ過滓ですね、回収ケーキになりますが、こちらの方は再び亜鉛電解尾液等に溶かしまして亜鉛原料として戻します。シックナーの上澄み液の方は、もう少しまだ微細な固形分が残っておりますので、そちらの方をさらに除去するために、砂ろ過と呼ばれるものでろ過します。炉液の方は、さらに沈殿池を経由してpHを調整した後に、希硫酸でpHを約8パーセント前後、中性ですね、に、逆中和して、この液を、水をですね、延長放水路で(高崎市八幡町の)金ヶ崎まで導水されまして碓氷川の方に放流されております。この逆中和槽、逆中和処理ではpHの方を常時監視しておりまして、PHの異常がありました場合は、安全ダンパ-が作動しまして、放水路の方を止めまして、第2集水池の方に入るようになっております。その他ですね、亜鉛鋳造工程等、間接冷却水である工業用水等ですね、こちらの方につきましては水量等をチェックしたのち旧放水路から柳瀬川の方へ放流されております。はい、浄水工程、ここについては以上となっております。それはまた、戻りますので、またバスの方、ご乗車をお願いします。

当会:鈴木部長、最後におっしゃった柳瀬川に放流というのは、もういちどお願いします。どういうやつを金ヶ崎ではなくて柳瀬川に放流されていますか?

製造部長:えーと、上流の方で引っ張ってきた工業用水、冷却水は、それはそのまま工程に触れないので、そのまま。

当会:それ以外は柳瀬川に放流していませんよね?

製造部長:はい。

当会:だから混じることはないですよね?プロセスに。

製造部長:それはないです。

■10時51分、バスは参加者を乗せて浄水施設を出発し、事務棟に向かって走り始めました。

当会:すいません。これ中島さんにお聞きしたほうがよいかもしれません。亜鉛華がありますよね、粉末の亜鉛。これは出荷先は、タイヤのゴムの重合促進とかいうふうに、主に使うと思ったのですが、他になにかあるんですかね。ペイント類。私は船の専門なので、造船用鋼材では、ショットブラストをかけたあと、ジンクリッチペイントを吹き付けるんですけどね。その亜鉛を豊富に含んだ、まあ防錆塗料ですけれどもね、こちら向けには、例えばペイントメーカーには出していらっしゃるのですか?わからない?

会社司会:すいません。えーと、亜鉛華なんですけれども、以前はこの安中の工場で作っていたんですが。

当会:さっき、あったではないですか?

会社司会:いや、今、亜鉛華はもうだいぶ前に生産はやっていないんですよ。

当会:じゃあ、他社がやっているわけですね?

会社司会:はい。あの、小名浜ではやっていますよ。別の製品として。安中では今、亜鉛華の製造はやっていません。

当会:塗料向けにもあるんですか?それ、販売先として。

会社司会:亜鉛華で塗料向けというのはあまりないと思います。亜鉛末としてはあります。ただ弊社の亜鉛末はジンクリッチペイント用の亜鉛末とちょっと違うので。製造方法がちょっと違うんですよね。

当会:ああ、分かりました。ありがとうございます。

■10時54分、マイクロバスは事務棟前に到着し、参加者はそれぞれヘルメットを返却して、中に入りました。

参加者A:亜鉛華はさ、焼き物でよく使うんだけど。銅と反応させると色が出てくる。どういう理屈だかは分からないが、こんなようなカーキ色のような色を出す際に使う。

参加者B:亜鉛華は昔女性が使っていた。白粉(おしろい)ですよ。白いおしろいで。今はなんに使うのだろうか?

当会:たしかタイヤですよ。なお、白粉は酸化チタンが今使われているらしい。

どうやら当会として、亜鉛華(酸化亜鉛のパウダー)と亜鉛末(純亜鉛のパウダー)を混同していたようです。しかし、調合亜鉛のコーナーにはドラム缶に入った粉末状の亜鉛粉のようなものがあったので、これらは、多分この安中製錬所のプロセスで使っているようです。

■11時ちょうど、事務棟の2階にもどった参加者に会社側から声がかかりました。

会社司会:えー、ご視察の方、大変ご苦労様でした。予定ですと、視察のあと、意見情報交換に入る前に休憩となっておりますが、例年このままいつも休憩せずにやらさせていただいておりますので、今年もこのまま再開ということでお願いしたいというふうに思います。すいません、マスクにつきましてはご不便でしょうけど、引き続き着用の方、よろしくお願いしたいと思います。スケジュールの方を説明させていただきますと、本日視察会終了予定、11時45分というということで計画をさせていただいております。ご協力の方よろしくお願いをいたします。そうしましたら、意見情報交換会に移らせていただきます。意見情報交換会で、会社側の司会を担当させていただきます。引き続きやらせていただきます。よろしくお願いします。それでは令和4年度の経過、それと令和5年度の設備改善計画につきまして、所長の森田よりご報告をさせていただきます。

所長:それでは令和4年度の設備改善計画と令和5年度の改善計画について簡単にご説明させていただきます。ともあれ、製錬所内のご視察、大変お疲れ様でございました。早速でございますが、昨年度の大きな工事案件としましては、ひとつはですね、キルンの整備、あの長い筒のかたちのやつですね、あれの支点が3つございますが、その第3支点の受ローラーということで、この夏、大きな工事をさせてもらいました。2番目はですね、亜鉛の鉱石中に銀の鉱石も混ざっておりますので、それの回収量を増やすというための遠心分離機の増設をさせてもらっております。3番目には、これは公害防止関係の設備でございますが、昨年から、いや、一昨年からですね、第2集水池の補強工事に引き続きまして、昨年はですね、第3集水池。東側でございますが、その集水池の補強工事をやらせてもらいまして、まあ、挙げました工事すべて完工をしております。で、本年度2023年、令和5年度でございますが、大きな工事としましては、昨年もお話し、説明させてもらいましたキルンの、同じくシェルの、今度はですね、第1支点のローラーの製作と第2支点のローラーを交換するという工事を行います。あと、2つ目にはですね、亜鉛の電解工場がございますが、アノード・クリーナーという、正極、陰極、両方の・・陰極、陽極の両方がございますが、その陽極のですね、まあいわゆる正極ですね、クリーナーを増設するということでございます。3点目としましては、今年度はですね、今度は、第1集水池の西側の、集水池の補強工事を行う予定です。まあ、8年前から集水池の工事はずっと続けてまいりしまして、もうあといくつかというところまで来ております。まあご承知のとおり、一昨年前から焙焼炉と第2電解工場を、まあ役目を終えて縮小したということでございまして、安中製錬所では今、コンパクトな亜鉛工場ということで、以前のような生産量を縮小しながら、改良を続けております。まあ、公害防止設備につきましては、これからも計画的に更新し続けてまいりますので、地元の皆様のご理解をよろしくお願いしたいというふうに思います。引き続きまして懸案事項については、環境の中島より引き続き発言をしてもらいます。以上でございます。

会社司会:では、引き続きまして環境担当の中島、私の方から環境関連の懸案事項につきまして、令和4年度の主な経過等についてご報告を申し上げます。まず最初に公特事業の推進につきまして、ご報告をいたします。岩井畑地区の碓氷川流域農用地土壌汚染対策事業、こちらでございますけれども、令和4年度末、今年の3月ということになりますが、こちらで完了したということで群馬県農政部技術支援課より報告がございました。令和5年、今年ですね、3月29日に客土工事について県の完成検査が行われ、合格したという報告でございます。野殿地区の公特事業について、でございますが、昨年はですね、10月の3日付で碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業に係る事業実施予定地内土地申告書、あ、申請書、参加確認書の記入の提出について、という通知がございました。この通知につきまして10月27日に、北野殿の公会堂で開催されました説明会、こちらに参加をさせていただき、申請書・確認書の提出をさせていただきました。令和5年2月10日、こちらに土地改良事業を実施する区域内外の境界立会いが行われました。こちらには会社も参加をさせていただきました。場所につきましては安中製錬所の南東側、天王塚古墳の周辺ということでございました。以上が公特事業に関する実施状況の情報などの概要でございます。公特事業につきましては、今後も県や市ですね、こういったところと情報交換をしてきたいというふうに考えております。皆さんの方で情報がございましたら、お聞きしたいというふうに思います。続きまして、令和4年度産米のカドミウム濃度の調査結果についてご報告をさせていただきます。安中市で行った検査結果では、特に問題ないということでご報告をいただきました。また高崎市の検査結果でも異常なし、ということで報告を受けております。以上が、会社が把握しています令和4年度の情報などについて、でございます。細部につきましては、ご質問にお答えするかたちでご理解賜りたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。では、以降の進行につきましては、高坂先生にお願いしたいと思います。高坂先生、よろしくお願いをいたします。

守る会司会:皆さん、大変お疲れ様でした。今日の視察会で気付いたこと、或いは日ごろ疑問に思っていることやら、ご意見、その他なんでも結構ですから皆さんの方でご質問がありましたら、お願いしたいと思います。どうでしょうか?

当会:はい!

守る会司会:はい、どうぞ小川さん。

当会:小川でございます。

会社司会:すいません、小川さん、ちょっと、マイクをお使いください。

当会;でかい声だから大丈夫です。

会社司会:いやいや、ちょっとマイクをお使いください。

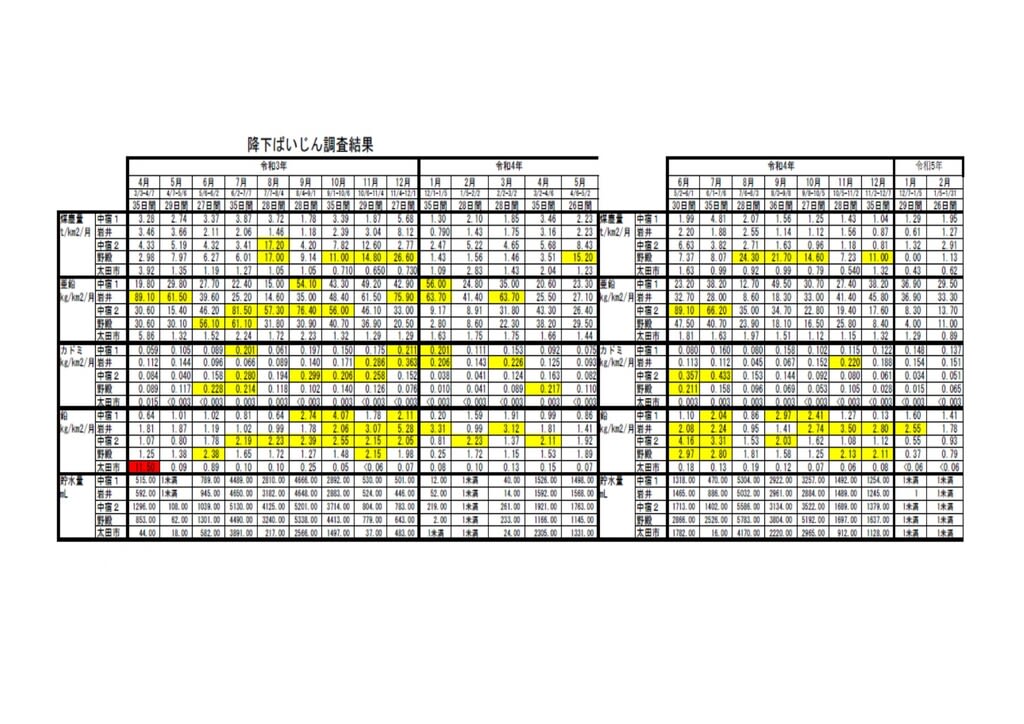

当会:いつもお世話になってます、地元在住の小川賢です。えーとですね、今いくつか、一杯話したいことがあるんですけれども、まあ限られた時間内なので、また詳細は昨年と同様直接、まあ会社側といろいろと相談とかね、報告とか、情報共有したいと思うんですけれども、えーと、まず先ほど公特事業、昨年7月12日に推進委員会の会長になれということでご推挙いただいて、半年余りになりますけれど、岩井地区は一応終わりました。終わりましたが、最後の畑地の件で、まあいろいろトラブルと言いますかね、予期せぬことが起きて、で、急遽私のところにもいろいろ情報が入ったのですけれども、えー、話すと長くなるんですけども、分かりやすく言うと、あそこの排土置き場、ここに、私が聞いている情報なので、間違っていたら工場側さん、東邦亜鉛さん当事者ですから間違っていたら指摘してくださいね。昨年の5月に群馬県の環境保全課、こちらが任意で、あそこの排土置き場の土壌環境基準についての調査をしろと、こういうことが命令ではなくて任意で御社に問合せがあったとか、要請があったと聞いています。で、その結果につきましては12月、最初12月だと思ったんですけど、色々二転三転して今年の1月になって御社から群馬県の方に、報告が上がったと。それの内容は(県は)全然開示してくれないんですけれども、どうやら環境基本法の土壌環境基準、26項目のうち・・・29項目だったかな、えーと、3項目について環境基準を超えているというデータが皆さんの方からデータとして、調査結果として群馬県に上がったという。で、これにもとづいて群馬県が、環境保全課がどういうわけか、同じ環境森林部の廃棄物・リサイクル課の不法投棄対策係、こちらの方に情報共有をして、で、土砂条例、群馬県の土砂条例というのが10年くらい前に設定されたようですけれども、関東で一番遅くね。で、それに抵触するので、そういうその土壌環境基準を超えた土砂は、一切移動はまかりならぬと。運んでもいけない、移動してもいけない、ということで、急遽最後の排客土工事をする予定だった圃場につきましては、天地返しという工法に急遽切り替えて実施して、何とか3月末に事業を完了したということ。先程中島室長から報告がありましたけれどもね。これ御社にいろいろお聞きしたいんですが、群馬県が教えてくれないからね。どれくらいのデータが出たのかということ。これまでは農用地の土壌汚染防止法でこの事業をやってきたのですけれども、新たな視点から、また検討を加えないといけないということになりかねないんですよ。なので、今、群馬県では工法の変更の検討について、今、スッタモンダしています。是非、ですね、どういうデータが出たのか、後で教えて下さい。群馬県に聞いても教えてくれません。不思議です。それが1点、お願いです。すいません、あと2つ、3つあるんですけれどね。それから水質について、毎年、群馬県は環境白書というかたちで、ですね、白書を出しています。その中の「第7節 特定地域の公害防止対策」、この中の第1項で「碓氷川・柳瀬川流域」という項目で、環境保全課が大気・土壌・水質について調査した結果を載っけていますね。で、大気につきましては、先程お配りしたように、例年、私が群馬県の情報開示請求(制度)に基づいて、それまでの、群馬県が毎月1回測っています。

工場周辺に4か所。(ダスト)ポットジャー。要するに降下煤塵。上から降ってくるチリを、直径25センチかな、ポッドに溜めて、それを業者に内容物を検査させているわけですね。えー、そこに書いてあるように、煤塵量、それから亜鉛、カドミウム、ヒ素ですね・・・あ、鉛ですね。この3つ。えーと、先ほど申し上げたその土壌環境基準を超えたという、その項目がそれに合致するのかどうかも分かりませんけれども、これ、黄色でちょっと多めのやつをマーキングしています。で、私、これざっと見てですね、ざっとですよ、気が付いたのが、煤塵量はまあ、あまり変わっていないですよね。亜鉛が少なくなっている。これは亜鉛の生産量が昨年から減っているということに関係しているのかなあ、という気持ちがします。しかし、その他のカドミウム、鉛。これはあまり劇的に減っていないんですよね。これ不思議です。ぜひ会社側でこういったことについて、当然、地元の住民の安心・安全な生活環境の保全という観点から分析していただいているかとは思うんですけれども。この改善策、まあ原因ですね、原因と改善につきましては、情報共有をしていただけると本当にありがたいと思っています。で、次に水質なんですけれども、この水質につきまして、群馬県の環境白書に各5年間の数値というかたちで、その平均値と言いますか、ざっくりこうまとめた数値が載っているんですけれども、私はこれを具体的に知りたくて情報開示請求をしました。ところが群馬県はですね、えー、東邦亜鉛さんの、その浄水施設の直下2箇所、これにつきましては群馬県が真っ黒けにしているんですよね。あの、10年間にわたりやったんですけれども、いずれも黒塗りなんですよ。黒塗り、こうに黒い横筋が入っていますけれども。なので「何とかしてくれ」と。東邦亜鉛さんは、「水質も環境基準はきちんとモニタリングして、対策も施して、環境基準を上回ることはない」とこういうふうにおっしゃっていました。で、環境白書にも概略ですけれども、載っています。確かにその下流のところに比べると水質、重金属は多いです。だけども「基準値を上回っていない」というんですね。「これおかしいんじゃないか」と群馬県に掛け合いましたが、出してくれません。じゃああのう、これ東邦亜鉛さん、当事者に第三者照会、つまり県民が開示を請求しているけれども、これ見せてやってもいいのかどうかと。「それをやりましたか」と聞いたら「いや、やっていない」と、こういうんですね。「いや是非やってくれ」と、「請求者が地元の小川賢だと、それも伝えていいから、やってくれ」とお願いすると同時に、東邦亜鉛さんに対して、1月23日に「第三者照会が群馬県からあるだろうから、きちんと黒塗りにせずに開示してやってくれ」と、「そういうふうに協力してくれ」とお願いしておきました。で、その結果、延ばしに延ばされて、つい先月の下旬ですね。えー、開示通知をするというので(県に)行ってきました。「前回と同じ」。ということは、東邦亜鉛さんがね、地元住民の開示請求に対して、第三者照会を直接お願いしたにもかかわらず、「悪いけど、出すと都合が悪いから、出さねえでくれ。そのまま黒塗りにしてくれ」と。こういうふうに答えられたのではないかなあ、という推察が、私としては十分に成り立つわけです。お願いです。県に対して、基準値を上回っていないんだから、生データ。これ、群馬県が測ったやつですよ。皆さんが測ったのではなくて、我々県民の払った公金、血税で測っているわけです。しかも、白書に書いてあるように環境基準を上回っていないということですから、これはぜひ、すぐに、来週月曜日でも環境保全課に言って「出してやってくれ」と。「第三者照会、前のあれは取り消すから」と。こういうふうにお願いします。強くお願いします。えーと最後に、先ほども説明がございましたけれども、これ、まあ、住民の私が、御社の経営について、とやかく言う立場ではありませんけれども、中島室長さんからも話しがありましたように、電気代が高騰していますよね。私もまあ、いろいろまだ半分、あの、現役でやっているんですけれども、いろいろな業界から「東邦亜鉛さん、電気代高騰で、まあ東邦亜鉛さんに限らずね、電解プロセスで商売している製錬会社、これ大変ではないか」と。「とくに東邦亜鉛さん、こんな内陸でやられているわけだから、鉱石の運搬だとかね、あと、まあスラグの処理にしても、まあ、いろいろコストがかかる。ひょっとして撤退するんじゃないの」と、こういう声もちらほら聞こえてきますが、これについて「いや、そんなことはないんだ。製品価格に転嫁して、サステナブルで、これからも事業を進めるんだ」と。まあその辺、本社の方の皆さんもオンラインで出ていますから、ぜひですね、我々に対して、「SDGs、サステナブルな事業でこれからもやっていくんだ」と。こういうことを、明確にお示しできるのであれば、そうしていただきたいし、いや実は噂ではなくて本当なんだ、というのであれば、まだプレスリリースされてないかもしれませんけれども、そういうつもりだというようなところも、もしできれば前倒しでお話しいただけると幸いです。以上です。

守る会司会:はい、それでは会社の方で、お答えしていただきたいと思いますけれども、まず、あのう、岩井地区での土染対策事業について、会社のほうとして、まあ小川さんのほうからはいろいろ質問がありましたが、会社の方としてはどういう事実を認識されているのか、ご説明をお願いします。

司会:それでは、私、中島の方からお話しさせていただきます。排土処理場の土壌調査につきましては、えー、群馬県の要請を受けまして、群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例、これに準じた調査を行いました。この土壌調査の結果につきましては、群馬県に報告をさせていただいております。ただ、先ほど小川さんからもありましたように、群馬県からは情報が出ていないということですので、その結果の報告については、この場では控えさせていただきたい、というふうに思います。土壌の調査については以上でございます。

守る会司会:あのう、まあ、基準を上回る結果が出たということは、どうも確かなようなので、それは、あのう、せっかく皆さんがここにお集まりになってですね、多くのかたはやっぱりその対策事業にも関わっているし、これから野殿のほうにも関係いてくるわけですけれども、どういう結果が出て、どういうふうに処理されたということは、ちゃんと皆さんにお伝えしたほうがいいと思うんですね。何がなんだか分からないということでは、やっぱり信頼関係は生まれないので、問題があったことについては問題として捉え、それをどう対応していくかと、そこでまあ、会社の姿勢が問われるわけですので、それはちゃんと分かる限りはご説明していただきたいと思いますけど。

製錬所側:・・・・

守る会司会:本社の方からお答えいただいても結構ですよ。

当会:石井さん、お願い。

本社側:・・・・・。・・・・・・。

環境安全室長:はい、えーとそれでは、あのう、東京の環境安全の石井でございます。えーと、あのう・・・聞こえていますか?大丈夫ですか?

当会:ああ、よく聞こえますよ。

環境安全室長:はい、えーと、公特事業につきましては、皆様がた、ご存じのとおり、事業につきましては群馬県様、それから安中市様が、あるいは地元のかたのご要望ということで、進められているということでございます。で、当社といたしましては、事業に協力するために、先ほど冒頭ご紹介しましたけれども、排土置き場への、当社の土地の排土置き場への提供、それから客土の仮置き場の提供ということで協力させていただいております。で、あくまで事業につきましては、群馬県さんの方でやられているということでございます。で、先程ほど申しました、中島の方からご説明いたしましたとおり、分析その他につきましては、群馬県環境森林部の指示というか、それで行ったと、いうことでございます。で、それらの結果を受けまして、えー、群馬県の農政部さんのご説明によりますと、まあ、それらの対応につきまして、現在排土置き場につきましては、えー、皆様の、その地権者の方々の土地の排土を、取り除いた土を排土置き場に入れまして、で、その上に新たに飛散しないように約45センチ、50センチの覆土、新しいきれいな土を被せたと、いうふうに説明をいただいております。で、これらの対応によりまして、えー、土壌の飛散というのを防ぎまして、近隣の皆様に影響がないようにしていると。あと、ちょっとまあ、詳細については私よくわかりませんが、皆様の方が・・・地元の皆さまの方がよくご存じかと思いますが、その近隣には、飲用、あの、井戸に、あの、飲み水に使っている井戸はないというふうな、そういう結果ですので、法律上、こういったことで大丈夫であるという判断をもとに、群馬県の農政部様がそういう判断ということで施工されているというふうに聞き及んでおります。ということで、先ほど申し上げたけども、ちょっとまあ、答えになっていないかも存じませんけれども、あくまでも、群馬県様の農政部の主体で事業が行われているということで、環境とか、あの、そういう確認につきましては、今申し上げました、・・・これから・・・というような、そういったことで、影響がないということで、進めたのだというふうに聞き及んでおります。以上雑駁な説明ではございますが、東京からのご連絡でございます。

当会:オーマイガー。

守る会司会:あのう、まあ、具体的な環境基準を上回ったかどうか、そういうこともお尋ねしているわけで、その点は、まあ、上回ったのは、それは上回ったのでそれは事実なので、仕方がない話で、それに対して今後どうするかという問題になっていくと思いますので、その点は、会社は事実を把握していると思いますので、明らかにしていただけませんか?

環境安全室長:はい、あのう、そこにつきましては、ちょっと、あのう、群馬県さんに・・・この件につきましては、ちょっと会社の一存で、ちょっと申し上げられない点が、ちょっとございますので、えー、群馬県さんのほうで、ちょっとあのう、調整というか、確認が必要ですので、ちょっと申し訳ありませんが、この場ではちょっと申し上げられないということで、ちょっとお時間をいただければと思います。よろしくお願い・・・ご理解いただきたいと思います。

守る会司会:そのことは非常に重要な問題だと思っていますので、今日、まあ即答できないということであれば、きちんと対応をお考えになって、また事前協議なり、なんなりの席で、ご説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。

環境安全室長:はい、承りました。

守る会司会:それから、小川さんの方からご質問というか、要望のありました水質についてのデータ。それが、群馬県から具体的なポイントについて開示されないと。会社はご了解されれば開示されるはずだということについて、ですけれども、これについてご回答をお願いしたいと思います。

環境安全室長:ではあのう、東京から回答させていただきます。えーと、開示の請求につきまして、小川さんの方から請求されたということでございますけれども、内容につきまして、あのう、回答の可否につきましては、これはあくまでもご判断につきましては、申し訳ございませんけども、それは群馬県の環境森林部のご判断ということでございます。で、あくまでその決定につきまして、可否につきまして、当社が申し上げる議題ではないかと存じておりますけれども、それで、その可否につきまして、公開につきまして、当社がちょっとこの場で申し上げていいのかどうかというのは、ちょっと、申し訳ございませんけれども、なかなか回答は難しい議題だと考えております。ちょっと回答になっていないかもしれませんけれども、はい、以上でございます

当会:オーマイガー。

守る会司会:あのう、えーと、東邦亜鉛のほうでは、群馬県に対しては、この情報を開示することに異議はないというご回答をされたけれど、県が開示しなかったということでしょうか?

環境管理部長:えーと・・・回答・・・はい、申し訳ありませんけれども、あのう、回答のその、あのう、内容につきましては、今この場ではちょっと申し上げられません。あの、大変申し訳ございませんけれども、ちょっと申し上げられないということで、えー、ノーコメントというふうに回答させていただきます。申し訳ございません。

守る会司会:あのう、それを今ここで私たちが納得するという訳にもいきませんので、それも引き続きご検討お願いしたいと思います。

環境安全室長:はい、分かりました。承りました。はい。

守る会司会:それから第3点目、これは具体的な質問ということではありませんけども、東邦亜鉛がこの地で引き続き環境に留意しつつ、操業を続けられるのかどうかということについてですけれども、まあ、これについてもお答えいただければと思いますが。

会社側:・・・・はい、・・・・えーと、

当会:取締役、森田さん。

守る会司会:あのう、どなたでも結構ですけれども。

所長:では、今のご質問につきましてはですね、まあ、非常に厳しいというのはご承知の通りでございます。まあ、そうは言ってもですね、我々はあのう、この地からいろいろと、まあ、当社がこう築き上がってきたという事情もございますし、もう、そこのところは、ずっとこの地で頑張るというふうには変わりございませんし、もっと言いますと、この地でいろいろと働いていただいている人たちもおりますので、そういう意味合いでもですね、頑張っていきたいというふうに思います。まあそういうことで、お目通りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

守る会司会:はい、ありがとうございました。えー、他にご質問、ございますでしょうか?

参加者一同:・・・・。

守る会司会:よろしいですか?それでは質疑はこれで終了ということにさせていただきます。ありがとうございました。

会社司会:高坂先生、ありがとうございました。そうしましたら、視察会終了に当たり、代表挨拶を頂戴したいと思います。安中緑の大地を守る会事務局長、白石さん、よろしくお願いいたします。

事務局長:本日はご多忙中のなか、第32回工場視察会にご参加いただき誠にありがとうございます。「継続は力なり」と申しますけれども、32回、あのう視察会を開催してきて、その中でいろいろな意見の相違や立場の相違のなかでですね、議論をいただき、・・・生活環境の創生に向けて努力をしてきたことは評価されるべきだと思います。本日は、最後に、設営に尽力された東邦亜鉛の関係者の皆様に御礼を申し上げまして、最後のご挨拶とさせていただきます。今日はありがとうございました。

会社司会:どうもありがとうございました。それでは私ども会社の方からは、常務執行役員総務本部長の大久保よりご挨拶を申し上げます。

総務本部長:本社総務本部の大久保でございます。僭越ながらちょっとご挨拶させていただきます。本日は5月8日には新型コロナウイルス、また感染症の、今回5月8日には新型コロナウイルスの分類が2類から5類に引き下げになるようですけれども、ひとえに皆様におかれましては引き続き、参加人数のご協力や、マスクの着用等、指示を、ご不便、ご負担をおかけしました。そうした中で4年ぶりに4月に第32回安中工場視察会が開催でき、ご参加いただきましたことにつきまして御礼申し上げます。皆様のご協力によりまして、今回は無事に終了できました。重ねて御礼申し上げます。また弊社はですね、弊社安中製錬所、ならびにその従業員と家族が大変お世話になっており、誠にありがとうございます。本日、議題でも話題に上げられましたけれども、公特事業に関しましては、岩井畑地区につきまして、本年をもって完了したということを聞き及んでいます。長年の懸案であった課題の解決に向けた一歩と考えておりまして、誠に喜ばしい限りでございます。安中製錬所におきましては、設備のコンパクト化を鋭意推進しております。今後とも従業員一丸となって、安全、安定操業をモットーにさらなるコストダウンに努めますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。また先ほど小川さんからもご指摘がありましたけれども、足元の亜鉛事業を取り巻く環境につきましては、当社の生命線であります電気代は依然として高止まりしております。また、亜鉛相場は景気後退懸念を受けて、下落傾向にあるということで大変厳しい状況であります。かかる危急存亡の危機ながら、この励ましをいただき、まさに皆さまをはじめとする地元のかたがから、先程も当社の森田が申しましたように、共存共栄、今後とも共存共栄できるように、全従業員で知恵を絞り、歯を食いしばって日々精進してまいりますので、今後とも、ご支援ご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。えー、最後に大変恐縮でございますが、ここにご列席の皆様とご家族の皆様のご健勝を心より祈念いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

会社司会:それでは、以上を持ちまして、第32回工場視察会、終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。

■こうして第32回安中製錬所の工場視察会が11時41分に終了しました。意見情報交換会での会社側の回答姿勢には参加者も目を丸くしていました。これでは今後、重金属で汚染された畑地の土壌改良事業の先行きは多難と言わざるを得ません。

しかも、行政による東邦亜鉛への特別な配慮というか、対応ぶりに呼応して、東邦亜鉛側もどっぷりと行政側に寄りかかっている様が明らかに見て取れます。引き続き、こうした理不尽なバリヤーを取り除き、速やかな汚染土壌の入れ替えを図り、安中公害の負の遺産の解消を目指してゆく決意をあらためて確かめた今回の工場視察会でした。

【市民オンブズマン群馬事務局・北野殿公害対策委員会事務局からの報告】