■福島原発事故による再生可能エネルギーに対する施策の一環として打ち出された「再エネ特措法」(正式名称:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)は固定価格買取制度(通称:FIT)を開始するために、2012年7月に施行されました。これを契機に、太陽光を中心に再生可能エネルギーの導入が急拡大していますが、それとともに弊害も大きくなっています。とりわけ、斜面がおおく、遊休土地が広がる山間地におけるソーラー発電事業は目白押しで、中でも日照時間に恵まれ、道路網が山間地まで伸びている群馬県の場合、数多くの太陽光発電事業が計画され実施されています。手厚い免税措置をいち早く打ち出した安中市などは異常とも思えるほどのソーラー発電ラッシュです。

↑

埼玉県日高市からの得体の知れない大量の怪しい残土が埋め込まれた民間のソーラー発電施設(桐生市新里町奥沢にて)。↑

ところが、こうした流れに便乗して、山間地を造成する際に、危ないサンパイをこっそり埋め込んでしまい、不法な利益を得ようとする輩が暗躍していることはこれまであまり一般には知られませんでした。

市民オンブズマン群馬が一昨年3月から本格的に取り組んできている大同特殊鋼渋川工場から排出される六価クロムやフッ素など有害物質を含む鉄鋼スラグ問題では、ソフトバンクやビックカメラ、白子海苔が設置した民間のメガソーラー施設や、中之条町が設置した公営のメガソーラー施設などの造成工事に大量の有害スラグが盛土材として使用されていたことが分かったのです。

しかし実際には、メガソーラーでなくでも小規模或は中規模のソーラー発電施設の造成工事でも、盛土材としてサンパイを練り込んだ残土が持ち込まれるケースが後を絶たないことが判明しています。

かつてゴルフ場造成ブームだった当時も、工事車両に紛れたサンパイを積んだダンプが外部から入り込み、不法投棄をしていた実態が報告されていました。今回、ソーラー発電施設ブームの到来で、同じ構図が繰り返されているのです。それではさっそく不法投棄の実態を検証してみましょう。

■今回報告する現場は桐生市新里町奥沢82番地他にある山林と農地で、造成面積は約3500坪、造成工事は2015年10月から開始されました。

※土地利用計画図:PDF ⇒

20160730ynpv.pdf

上記の図に示す通り、当初計画では切土と盛土がバランスしているということで、外部から残土の持ち込みは行わない計画として農地法の農地改質の届出が為されていたようです。

はじめの2か月で、山林の伐採と抜根作業が行われ、その後、切土と盛土による造成工事が開始されました。ところが故意か計画ミスなのか定かではありませんが、図に示された予定地の左側の、本来、切土を使って盛土をすべき筈の場所において、大量の盛土不足が発生してしまいました。

盛土が足りなくなったため、そのままだと窪地のままになって、ソーラーパネルの設置が困難になるため、元請のユメヤ株式会社と一次下請のグラン・トレジャー・コーポレーション株式会社が画策し、埼玉県から残土の持ち込みを図りました。

不足した盛土の代わりに、彼らは追加工事として2016年1月中旬から3月末にかけて、埼玉県から得体の知れない残土を搬入させて造成工事を続けたのでした。

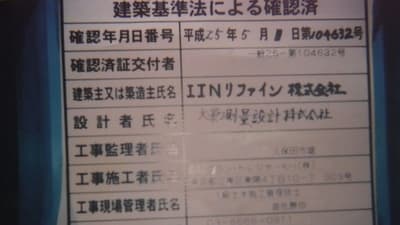

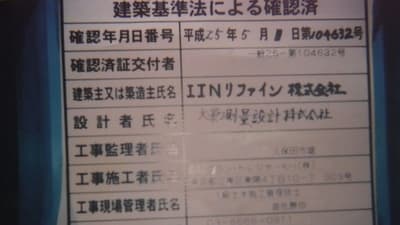

このソーラー発電の事業者はIINリファイン株式会社と共同事業者である土地の所有者でした。彼らが残土持ち込みのことについて、どの程度知らされていたのかどうかは判然としませんが、造成された現場が普通ではないことは土地所有者は分かっていたと考えられます。なぜなら「変なにおいがする」と語っていたからです。

埼玉県から持ち込まれた残土については、通称「チケット」と呼ばれる納品書、受領書、残土搬入券の写しの一部をご覧ください。

当会に寄せられた会員からの目撃情報によれば、毎日20台の深あおりのダンプが現場に残土を運び込み、トータルでは1500台に上ったということです。

そして追加工事が終わり、太陽光発電パネルが設置され、今年の4月までに設置工事が完了し、現在稼働中です。

※早川貯水池周辺地図:PDF ⇒

20160730rn.pdf

※桐生市環境課職員がくれた文書:

20160730s.pdf

※当該造成工事現場の桐生市公図:PDF ⇒

20160730s.pdf

■得体の知れない残土を違法に搬入している光景を目撃した当会会員は、2016年2月15日に、サンパイ110番で知られる群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係に通報しました。

すると、群馬県の当該部署の担当者らは、残土の搬入現場の面積が県の残土条例で定める3000㎡以下のようだとして「この問題の管轄は桐生市だ」とアドバイスを通報者にしました。

そこで当会会員は県のアドバイスに基づいて、2016年3月11日に桐生市役所を訪れ、環境課の赤川氏に通報しました。その時、赤川氏からもらったのが次のコピーです。

当会会員が「あのような残土が現場に入れば、廃棄物処理法違反ではないか。現場を見てほしい」と要請したところ、赤川氏は「もし現場に搬入されたものが危険なものであれば撤去してもらいます」として「あとで現場を確認する」と約束をしました。

また、当会会員は、農地が勝手に造成されていることから、桐生市農業委員会事務局の登坂次長補佐にも面会し、現場の事情を通報したところ、登坂氏は次の文書をくれて、「違法性がありそうだ」という認識を当会会員に示したとのことです。

**********PDF ⇒

20160730s_o.pdf

農地の埋立て等の農地法上の取扱い

平成4年1月31日 農政部長通知。

最近、建設現場等において発生する残土を用いて農地の埋め立てヌは盛土を行う事例が見受けられ、これに対し、優良農地の確保とその効率的利用を図る観点から適切な対応が求められております。

このため、建設残土等(建設工事に伴って発生した土砂及びその他の土砂であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する「廃棄物」に該当しないもの。)による農地の埋め立て又は盛土(以下「農地の埋め立て等」という。)については、今後、下記により取り扱うこととしたのでご承知の上、事務処理に遺憾のないよう願います。

■農地改良行為の取扱い、

農地改良行為とは、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。

ア 農地を改良するため、耕作者自らが行うものであること。

イ 埋め立て等に用いる土は、建設残土(建設工事に伴い発生した土砂)ではないこと。

ウ 耕作に支障のない時期において短期間(おおむね3箇月以内)に行うものであること。

【手続】

1.農業委員会は、農地改良行為を行おうとする者に対し、事業実施の1箇月前までに、農地改良届出書(様式第5号)を提出させるものとする。

2.農業委員会は、農地改良行為を行う者に対し、当該事業が終了したときは農地改良完了届(様式第6号)を提出させ、現地調査を行ってその完了を確認するものとする。

**********

■ところが当会会員の通報にもかかわらず、その後も追加工事は着々と進み、前述の通り2016年4月末までに工事が完了し、施設が完成してしまいました。

そのため、当会会員からこのことについて相談を受けた当会事務局では会員と連絡を取りあい、2016年8月12日(金)午前8時40分に一緒に桐生市役所を訪れて、環境部の担当部署にヒヤリングを行いました。

対応したのは桐生市環境課環境保全係の柳井環境保全係長、田村主査、小原技師らでした。同係によると、主な業務は次のとおりだということです。

1.環境保全及び公害防止に関すること。

2.残土処理に関すること

3.放射線対策に関する施策の水深及び関係機関との連絡調整に関すること。

赤川氏は今年4月に異動してしまい、後任に増田氏が就きましたが、当会が訪れた当日は増田氏は休みということでした。そこで当会では「他の担当者でも構わないから、その後、現地調査の結果どうなったのか知りたい」と申し入れました。

当初、担当職員は、「調査結果は個人情報なので情報公開手続が必要だ」などとブツブツいっていましたが、そのやりとりを聞きつけた柳井係長から、「現場は3500坪で約1町歩であるが、調査のほうは、お話があった後、現場確認をした。業者にも説明し、いちおう残土条例の関係の話もした。いちおう指導とかも業者にしているが結果的には、500㎡未満の盛土による施工ということなので、残土条例(桐生市の場合500~3000㎡の盛土工事面積が対象)により、(事業者によれば500㎡未満だから)許可申請の問題は起きないという話になったのが最終結論になった」と言う説明がありました。

また、担当職員によれば、「現地で確認をした。もちろん有害物質があったら見逃すわけにはいかない。現地調査の際に市も目視でチェックをした。ところが、有害物質は見つからず、残土を持ちこんだ所の面積は500㎡未満ということだった」との説明がありました。

しかし、あきらかに残土の持込み面積は500㎡を超えており、太陽光施設設置予定地の下側に敷きこまれた残土も含めれば、3000㎡以上となる可能性もあります。

桐生市環境部では、当会の指摘に対して、「その辺は群馬県と桐生市との調整不足かもしれないので、ちょっとこちらで預からせてもらい、県と話しあって、今後何ができるかどか調整をしてみたい」と言うにとどまりました。そこで、その場で携帯電話で群馬県廃棄物・リサイクル課のほうに電話をしてみました。すると群馬県の担当者は「報告者の話の様子で、残土持ち込み面積が3000㎡以下と感じたので桐生市に報告するようにいったまでだ」と釈明をしました。

現場に明らかに有害な残土が持ち込まれたことは、次の写真綴りを見れば一目瞭然です。浸出水による水質汚染や、有害な残土による土壌汚染が非常に懸念されます。ただちに水質や土質の検査が必要だと思われます。

■こうした経緯を踏まえて当会では2018年8月26日午前10時半ごろ、群馬県廃棄物・リサイクル課不法投棄係を訪れて、本件の概要を記した報告書を提出しました。

※県内桐生市新里町大字奥沢字羽黒地内における太陽光発電施設の造船工事に関わる廃棄物処理法、群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(県残土条例)、農地法等に抵触すると思われる事案の報告書:PDF ⇒

swtpc110.pdf

群馬県のサンパイ110番に対して当会ではかつて同様な事件について通報をしたことがあります。その時は当初は全く調べる気もなく、その後当会の強い要請を粘り強く続けた結果渋々調べましたが、何の対策措置もとられなかったため、やむなく情報公開請求をしたところ、公共事業で出た残土だということで黒塗りの調査結果が出てきました。余りにもふがいなく思ったことが過去にあります。

果たして今度はどのような対応をサンパイ110番がとるのかどうか、注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報;現場及びその関連施設を撮影した写真の綴り

**********

写真1 現場事務所のプレハブに貼ってあったニセの建築確認表示板。この撮影時期は2016年2月で、既に残土搬入のチケットが交付し終わったころ。

写真2 同上。

写真3 現場への土砂搬入口。現場の背後の高台を走る道路から、市有地を介して鉄板を敷き、ダンプがバックで入れるようにしてある。

写真4 同上。

写真5 土砂搬入口のすぐ近くにある中古の冷凍コンテナで、ここの地主が倉庫代わりに使っているらしい。

写真6 現場への土砂搬入口を道路沿いから見たところ。

写真7 このように深あおりのダンプがバックで進入できるように鉄板を敷いてある。

写真8 鉄板を敷いた土砂搬入路の一番奥の様子。地表がところどころ白く見えるのは降雪。右奥にキャタピラーのブルドーザーが見える。

写真9 土砂搬入路を下側から撮影したもの。このように深あおりのダンプがバックで進入し、土砂搬入路の一番先端部にユンボで穴を掘り、深ダンプでもスムースに残土がぶちまけられるようにしてある。

写真10 深ダンプによる残土搬入作業は、早朝4時から埼玉県の残土受入所を深ダンプがスタートし、現場には朝6時ごろ到着する。これを1日2往復のペースで5台の深ダンプで繰り返す。ナンバーを見ると「所沢130 ふ・・18」と読める。

写真11 同上。朝日のため逆光での撮影となっている。

写真12 埼玉県日高市にある「残土受入所」。看板を見ると「(有)小谷興業TEL042-986-0400」「(有)オフィス・33TEL042-986-1700」と読める。ちなみに、ネット検索では「有限会社小谷興業(法人番号:8030002120182)埼玉県日高市大字田波目394番地1」とある。

写真13 同上。この界隈にはこうした「残土受入所」がいくつも集まっている。

写真14 この残土受入所から1台の深あおりのダンプが残土を積んで出発した。

写真15 深ダンプはそのまま北に向かう。

写真16 深ダンプのナンバーを見ると「熊谷100 ?25-30」と読める。

写真17 そして群馬県の現場にこうして残土を投機する。

写真18 するとすかさずブルドーザーで投棄された残土を敷き広げる。

写真19 このようにヘドロを石灰で固めたものを残土と称して投機している。いずれも2016年2月に撮影・

写真20 このように手前にユンボで穴を掘っておき、そこに深ダンプから残土を投機する。

写真21 高低差を利用して、深ダンプから投棄された残土を下方に向けてブルドーザーで押し広げる。

写真22 深ダンプによる残土投棄用のこのような穴は、順次移動させて掘ってゆく。

写真23 明らかに投棄された残土の色は周囲の赤土とは異なる。

写真24 投棄用の穴から、下方向にダンプで残土を敷き広げた様子がよくわかる。

写真25 不法投棄現場を下側から見たところ。もともとこの場所は赤土のみだったが、黒い得体の知れない残土が大量に上側から投棄された様子がわかる。手前右の擁壁は高さ2mであるが、持ち込まれ投棄された残土の量がいかにすさまじいかを物語っている。これは全て一次請負のグラン・トレジャー・コーポレーション(株)■■■■■の仕業。

写真26 同上。

写真27 深ダンプで投機しやすいように掘られた穴の様子。

写真28 残土を投機し終わって、再び日高市の残土置き場に向かう深ダンプ。

写真29 現場の下方側に掘られた溝には残土からの不気味な色の浸出水が溜まっている。

写真30 この不気味な浸出水はこうして下流に流れ出してゆく。

写真31 同上。

写真32 黒色のフレキブルパイプは不気味な浸出水を排水路に導くためのもの。現在はこのフレキシブルパイプの上に土砂がかけられて埋められた状態にある。

写真33 不気味な浸出水が流れ込んでいる水路を上からみたところ。下に見える黒色のフレキ時ブルパイプは現在土で埋められた状態にある。

写真34 このように不気味な浸出水は何の処理もされないまま、水路に垂れ流されている。

写真35 残土の搬入が終わり、搬入路の鉄板を奥側から順次撤去しているところ。

写真36 同上。

写真37 同上。

写真38 現場をさらに下側からみたところ。上のほうに擁壁が見えるが、さらにその手前にもブルドーザーで造成した様子がうかがえる。

写真39 土地所有者の建物らしい。

写真40 グラン・トレジャー・コーポレーションの現場事務所。

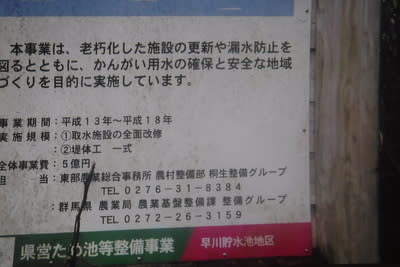

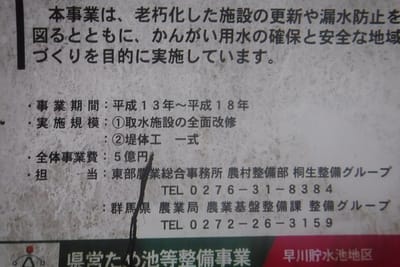

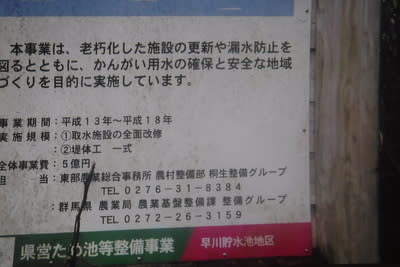

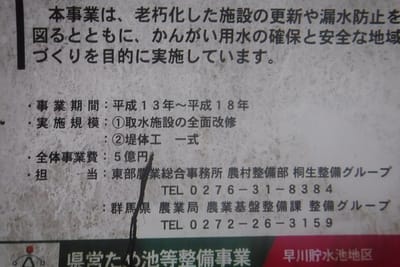

写真41 得体の知れない不気味な黒色の浸出水が流れ込んでいる早川貯水池の看板。県営ため池等整備事業で平成13年から18年にかけて整備されたことがわかる。

写真42 同上。

写真43 同上。

写真44 同上。

写真45 現場を下側から見たところ。これを見ると、太陽光発電施設の予定地の擁壁の下にも黒色の残土が山積みにされて造成の埋め土に使われていることがうかがえる。

写真46 現場の近くには特別養護老人ホームもある。

写真47 唐人ホームのすぐ前にあるのが早川貯水池の看板。

写真48 太陽光発電施設予定地を下側から見上げた様子。右手にグラン・トレジャー・コーポレーションの現場事務所がみえる。

写真49 明らかに地元の土である赤土とは異なる色の残土が外部から持ち込まれていることがわかる。

写真50 このように見た目でも明らかに残土は別物であることがわかる。

写真51 擁壁の上側が太陽光発電施設予定地。その下側もこのように得体の知れない残土で盛土工事をしている。

写真52 残土を埋め込む作業中。

写真53 無残にも残土を埋め込んだ穴のあと。

写真54 同上。