昨日の記事、 「後部座席ドアウインドウに小窓追加」のタイトルを見て「車の正規装備品の窓ガラスに何やら加工を施して小窓を追加」するのか? と受け取った方が居たかも知れないので、 僕が何をやろうとしているのか? 説明して置くことにしました。

ガラス窓には何も手を加えません。

加工した塩ビ板(3t 透明タイプ)を組み合わせて窓枠空間にハメコミ、 窓をつくります。

その嵌め込んだ塩ビ板に小窓を付け加える。

そんな形で小窓付きのウインドウが出来上がります。

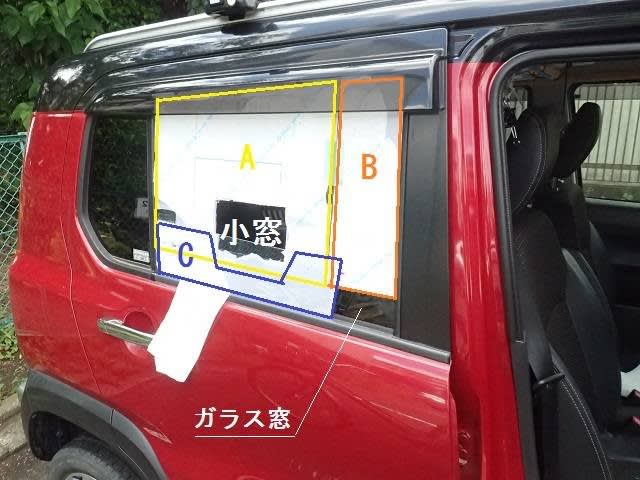

今朝は早起きして、 塩ビ板材を加工してTop写真に見られるA・B・C 3枚の部品を作り、 暫定的に窓枠に組み込んでみました。

AとB はガラス窓がはめ込まれる溝に嵌め込んで保持しています。 AとBの接合面は狭いですがギャップが生じてしまいます。 緑色のテープは接合面の隙間(ギャップ)をカバーするために貼ります。 AとBの下部は正規のガラス窓をせり上げて、 落下してしまうかも知れないAとBを下から支えています。 CはAとBのネジ締めによる結合を行いつつ、正規の窓ガラスを挟み込む形をつくり、 風圧に依ってAとBが窓枠から外れてしまうのを防ぎます。

車を走行させる際には全て取り外し、 本来のガラス窓状態に戻して運転します。

今日の作業はここまで、 小窓部分の作り込みなど、 まだ完成するまでには何日かかかるでしょう。 Top画像は塩ビ表面保護シートを完全には剥離しないままであります。 完成時には保護シートは全て剥離しますから、透明ガラス風の視界が得られる予定です。