スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

2014年の表彰選手 の発表が29日にありました。武田豊樹選手 。グランプリ とオールスター でビッグを2勝。ほかに静岡記念 を優勝。賞金,勝率,連対率がトップ,優勝回数のトップは諸事情からFⅠを走る機会が多かったからですが,得点が4位に留まったのもその影響と考えられ,この選手以外に考えられません。だれからみても文句なしでしょう。2012年 以来2年ぶり2度目のMVP。2004年に優秀新人選手賞,2005年と2009年 に優秀選手賞,2010年 と2011年 が特別敢闘賞。高松記念 と広島記念 を優勝しただけで,ビッグを勝っていないので意外な感がありましたが,決勝で上位に入っていた分が評価の対象になったようです。ただ,ここは同じように記念を2勝,ビッグも勝った平原でもよかったように個人的には思います。同時に特別賞も受賞。最優秀新人選手賞を獲得したのが1989年。1993年,1995年,1997年,1998年,1999年,2000年とMVPを獲得。優秀選手賞は1994年,1996年,2001年,2005年に受賞歴があり,9年ぶり5度目。特別賞は2004年に受賞していて10年ぶり2度目。1997年に特別敢闘賞も受賞していてほかに国際賞を4度獲得しています。村上義弘選手 。日本選手権 を優勝し向日町記念 と岸和田記念 を制覇。賞金も2位ですから順当な受賞。2002年と2003年,2010年と2011年と2012年にも受賞していて2年ぶり6度目。寛仁親王牌 ,サマーナイトフェスティバル でビッグ2勝,平塚記念 と豊橋記念 も優勝。武田以外に複数のビッグを勝ったのはこの選手だけなので,これも当然の受賞でしょう。2010年に優秀新人選手賞,2011年は優秀選手賞と特別賞,2012年が特別敢闘選手賞,2013年 にも優秀選手賞を受賞していて2年連続3回目。浅井康太選手 。四日市記念 を勝っただけなのですが,日本選手権以外のすべてのGⅠで決勝進出,グランプリにも乗りました。この結果,得点ではトップになりましたから,この部門では必然的に名前が上がることになります。2011年の優秀選手賞を受賞していて,国際賞に1回。この部門は初受賞。可能世界 としても認めないということを,僕は,神Deusは自由な意志voluntas liberaによって,平面上の三角形の内角の和が二直角でないようにすることはできないという意味に解します。どのモナドの内部においても平面上の三角形の内角の和が二直角であるというなら,ライプニッツGottfried Wilhelm Leibnizは実質的にそう主張していると理解して間違いないと考えるからです。第一部定理三三 に関しても,それは真理veritasであると考えます。だから平面上の三角形の内角の和に関して,ライプニッツが主張していると僕が解している内容に関しては,同意することができます。たとえば三角形の本性essentiaを有する物体corpusが,四角形の本性を有する物体になるということは,第一部定理二八 に合致し得ますから,僕はそうしたことが生じ得ると考えます。だからといって,三角形の本性が四角形の本性になるというわけではなく,そうしたことは起こり得ないと考えるのです。本性 という概念との関係で把握しようとするならば,ライプニッツは一般に,ある事物の本性を現にあるのと異なったように意志することは神にはできなかったと主張しなければならなくなる筈だと僕には思えるのです。考え方としてはスピノザ主義に合致するから僕としてはそれを否定する必要はないのですが,このような主張は,ライプニッツが目指そうとした哲学には著しく反するように僕には思えるのです。だから僕にとってこれが謎なのです。神の自由 は守られているといえます。しかし神は意志することによって,三角形の本性を存在しないようにすることはできないとか,三角形の本性を四角形の本性にすることはできないと主張することのうちには,神の意志する力に対して,ある制限が加えられているといえないでしょうか。

大田原市で指された第64期王将戦七番勝負第三局。渡辺明王将 の先手で相矢倉 。▲3七銀△6四角の対抗形から先手が▲4六銀と進出したときすぐに△4五歩と反発 する形に。この後,郷田真隆九段が矢倉の銀も攻めに使うという新趣向 を見せました。△3一玉 。▲3七桂△2二角▲2五桂の進展。勝利 で1勝2敗。第四局は来月16日と17日です。可能世界 の選別を僕が謎と感じるのは,本当は僕がライプニッツの哲学を正確に把握できていないからかもしれません。もしもそうであったとしても,僕がスピノザ主義者として,ライプニッツの哲学をどう把握するのかという点に関しては参考になると思うので,この謎の正体を明らかにしていきましょう。スピノザとライプニッツ は会見しましたが,スピノザとライプニッツが会わなかった世界というのは,ライプニッツは可能世界として認めます。したがってふたりが会ったモナドと,会わなかったモナドというように,これだけでふたつのモナドがあることになります。第一部定理二八 を,現実的に存在するスピノザと現実的に存在するライプニッツに適用して,知性のうちに十全に認識される内容です。ここで僕がいっているのは論理的にそうであるという意味であり,実際にそれを十全に認識するのは人間には不可能であって,この十全な観念は無限知性 のうちにのみあると考えてよいだろうと思います。

『スピノザとわたしたち 』の書評で言及したように,こと政治的実践という側面に限定する限り,僕はネグリの解釈には懐疑的です。ただ,ネグリのいっていることが,スピノザの哲学において論理的には正しいとは認めます。論理的に正しいということは非常に重要なことですから,これについて僕の考えを表明しておきましょう。憎しみは憎み返しによって増大され,また反対に愛によって除去されることができる 」。心情の動揺 が発生しますが,もしも愛が憎しみの大きさを上回るならば,憎しみは除去され,愛が残ることになります。ゆえに自分への憎しみを除去するのは,相手への憎しみではなく愛であるということになるのです。第三部諸感情の定義六 と第三部諸感情の定義七 から,愛は喜びで憎しみは悲しみです。よって第三部定理五九 により,愛は能動的であり得ますが,憎しみは必然的に受動的です。ここでいわれているのは,この意味において,他人の受動を除去する要因が自身の能動のうちにあるということではないでしょうか。このこともまた一般的な意味において論理的に正しいのですが,第四部定理四 が示すように,だれでも簡単になし得ることではありません。自分を憎んでいる人間を愛するということが困難であるということは,だれしも経験的に理解できるでしょう。第一部定理三三 が否定されているのは明白でしょう。スピノザは,神が創造し得るのはたったひとつの,他面からいえば「唯一 」の世界だと主張しているのです。それはもちろん,僕たちが現にあるこの現実世界のことです。これに対してライプニッツが主張するのは,存在する,あるいは存在し得る世界は現実世界だけではないということです。むしろ現実世界のほかにも,無限に多くの世界があるのです。そこでこれを可能世界とここでは名付けましょう。ライプニッツにとって現実世界とは,無限に多くの可能世界の中から,神が自由な意志によって現実化するように選択した世界であるということになります。

2015年の最初の大レース,第64回川崎記念 。ホッコータルマエ は前走の東京大賞典 に続いて大レース8勝目。川崎記念は第63回 に続いて連覇で2勝目。ここは前走より相手関係が楽になっていて,アクシデントなく走ってこられればまず勝てるだろうと考えていました。大方のファンも同様の見方ではなかったでしょうか。抜かされそうで抜かせないのは彼の強さでしょう。次のフェブラリーステークスでも有力ですが,今日のように大本命というわけにはいかないだろうと思います。父はキングカメハメハ 。物は現に産出されているのと異なったいかなる他の仕方,いかなる他の秩序でも神から産出されることができなかった 」。神の決定 が神の本性に依拠するということの帰結事項にすぎません。もしもものが現にあるのと異なった本性,現実的本性 を含むような意味での本性で産出されるということがあったとしたら,その原因たる神の本性も異なったものでなければなりません。ところが第一部定理一四系一 によれば,神は「唯一 」なのですから,神の本性もまた「唯一」でなければなりません。神と神の本性の区別は理性的区別 であるからです。よって万物は現にある本性と異なった仕方で産出されるということはあり得なかったのです。第一部定理三二系一 では神の本性に意志を帰することを拒んでいるのですから,この点ではスピノザもライプニッツも同じように考えていたと解して間違いないと思います。

ペレストゥピーチ というロシア語に注目すると,ラスコーリニコフとソーニャ の関係が,ラスコーリニコフからみてどのようなものであったのかということに関して,ある解釈が成り立つことになります。マルメラードフ から,ソーニャが娼婦であるということを聞かされていました。そしてそれは,ソーニャの性格に起因するのではなく,マルメラードフの性格から引き起こされた暮らしぶりに起因するということも知っていたわけです。このゆえにラスコーリニコフは,ただのひとりの娼婦としてソーニャを見ることができなかった,あるいは難しかったということは確かだと思うのです。神の決定 ということが,僕たちが普通にその語句でイメージするであろう内容と比べれば,ごく軽いものと考えて差し支えないということは,以前に説明した通りです。なぜならこの決定は,神が何らかの意図をもってなすような決定ではなく,単に神から発する法則に適合するという意味での決定であるからです。いい換えればそれは,神がある意志をもってなす決定ではありません。第一部定理三二系一 は,神が何らかの意志をもって決定を下すということを,明確に否定しているといえるでしょう。人格の排除 に該当するわけです。他面からいえば,こうした考え方に依拠する限り,神を宿命的で必然的なものと規定することになるわけです。そこでライプニッツは,こうした規定というのを脱した哲学を構築しなければなりませんでした。対決 が展開されることになります。これは他面からいうなら,自由という概念を巡っての対決であったともいえるでしょう。第一部定理一七系二 において,スピノザは神が自由原因 であるということを認めています。しかしそれは神が自身の本性の必然性のみによって働くからです。このことはこの系が第一部定理一七 の系であるということからも明白です。ライプニッツの考え方からすれば,おそらくそれは自由であるということではありませんでした。ライプニッツにとって人格を排除したような自由,意志と関係を有さないような自由というのはあり得なかった,より正確にいうならあってはならなかったということなのでしょう。

関根名人記念館 で指された昨日の第41期女流名人戦 五番勝負第二局。連勝 。第三局は2月8日です。対決の本質 の動機面をどのように考えるかはともかく,ライプニッツが,少なくとも表面上はスピノザ主義に同調するわけにはいかなかったということだけは確かなことだといえましょう。そこでライプニッツはそれに対抗するための哲学を構築することになりました。僕はライプニッツの哲学に興味があるわけではないので,これを深くは探求しません。ただ,ここで必要となる点に関して,僕がそれをどのように理解しているのかということだけ,簡潔に説明しておきます。第一部定理一七 はライプニッツには受け入れることができません。これは神から人格的なものを排除するに等しいとライプニッツは理解するからです。そこでライプニッツはこれを否定するために,第一部定理二九 を否定します。というか,より正しくいうならば,ライプニッツにとって最も否定しなければならなかったのは,第一部定理一七よりも第一部定理二九であったというべきだと思います。第一部定理一七を否定すれば第一部定理二九も必然的に否定されることになりますが,ライプニッツにとってより重要であったのは,神が自身の存在に関して人格的な存在でなければならないということよりは,神が万物の原因であるという意味において人格的な存在でなければならなかったということであったと僕は考えるからです。そしてそのことを明瞭に否定しているのは,第一部定理二九の方であるといえます。第一部定理一七を肯定すれば第一部定理二九も肯定しなければならなくなると僕は考えますから,ライプニッツが第一部定理一七を否定するのは間違いないといっていいと思いますが,ライプニッツの関心の中心は,第一部定理二九の方にあったと考えておくのが妥当ではないでしょうか。

強力な関東勢に地元勢が対抗できるかという図式だったいわき平記念の決勝 。並びは小松崎-佐藤和也の北日本,武田-神山-後閑の関東,佐藤龍二-小埜-栗原の南関東で岩津は単騎。防府記念 以来の記念競輪7勝目。いわき平記念は初優勝。単騎の戦いでしたので,関東を分断に出るか,二段駆けがありそうな南関東を追走するかの選択でしたが,選んだのは後者。武田が後方に置かれてかなり苦しい展開になりましたので,この選択がうまくいきました。栗原をどかして直線で伸びたのは,この選手の真骨頂であったと思います。どうしても展開次第になってしまいますが,こういう展開が想定できるメンバーのレースでは,今後も単騎であっても侮れない選手であるといえるでしょう。対決の本質 が,違った観点から捕え直されます。なぜなら,ライプニッツにとってその本質は,キリスト教神学およびその道徳をスピノザの哲学から守るためであったという点は,もしかしたら表向きのものでしかなかったかもしれず,ただ単に,自分自身の立場と地位を守るための対決であったのかもしれないからです。しかし,だからライプニッツは真剣にその仕事に取り組まなければならなかったとも考えられます。つまり実際の動機という点ではヤコービ と同一視することはできないかもしれませんが,生活を賭しての対決であったとすれば,むしろその本気度はライプニッツの方がヤコービを上回っていたかもしれません。哲学者たちのワンダーランド 』で,上野修はライプニッツの哲学は,スピノザの哲学と比べた場合にはもちろん,デカルトやホッブズと比べた場合にも反動的であると指摘しています。これ自体は正当な指摘だと僕も思います。ただ,その反動的思想は,ライプニッツの生活を守るという目的から生じたものなのかもしれないということが,僕がいっていることの主旨になります。ですからライプニッツの哲学が反動的な哲学であることには同意しますが,ライプニッツ自身が心底から反動的な人物であったということに関しては,僕は態度を留保しておきます。なお,念のためにいっておけば,上野がライプニッツの哲学を反動的だという場合にも,それは単純にライプニッツを批判するような文脈を有しているわけではありません。ライプニッツは近代哲学の父 と称されることになるデカルトから始まる近代哲学が,神学を根底とする道徳的世界観を崩壊させかねないと本気で心配したために,反動的思想家にならざるを得なかったというのが上野の全体的な見解になっていて,むしろライプニッツに対して同情的であるといえるでしょう。そこで上野がいっているライプニッツの心配自体は自然なものであったと思いますが,デカルトやホッブズ,とりわけスピノザにとっては,それは無用の心配であったといえるでしょう。なので僕はこの点では,ライプニッツに同情は寄せません。

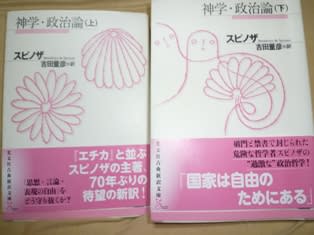

『神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』を紹介したので,『国家論Tractatus Politicus 』も簡単に紹介します。第四部定理四 です。人間は受動passioを免れ得ません。よって精神の能動actio Mentisによって決定されるのと同じ行動に,受動によって決定されるなら,それで構わないとスピノザは考えたのだと思います。『スピノザとわたしたち Spinoza et nous 』を紹介したとき,ネグリAntonio Negriの理論はスピノザの政治的実践にはそぐわない側面があると僕はいいましたが,このような観点がネグリには欠けていると僕は思うのです。ヤコービとライプニッツ は同じように神学的観点からスピノザの哲学に立ち向かおうとしたのですが,同じようにキリスト教への信仰心を有していたと考えるのは危険な意味があることになります。ヤコービ Friedrich Heinrich Jaobiの日々の暮らしについては何も分かりません。ただ,キリスト教を信仰していたことは間違いないでしょうし,その信仰心は篤いものであったと推測できます。ヤコービはスピノザの哲学が論理的に完全であることは認めていたのですから,そのように考えないと,それと対立しなければならない理由が失われてしまうからです。しかしライプニッツGottfried Wilhelm Leibnizの場合にも同じように考えることはできません。ライプニッツの場合は,宮廷人 としての立場を死守するために,神学的立場に立たなければならなかったわけで,この条件は,ライプニッツがキリスト教を信仰していようと信仰していまいと,変わることはないからです。いい換えればライプニッツは立場上はキリスト教を信仰しているように振舞わなければならなかった筈ですが,それは本心からのものである必要は必ずしもなく,周囲の人間にそのように見せかけることができるなら十分であったといえるからです。要するに,またとても極端にいうなら,もしもスピノザ主義を是認することによって宮廷人という立場を守ることができるとしたなら,ライプニッツはむしろ神学的観点よりもスピノザ主義の方を選択したのではないかと推測できるのです。宮廷人と異端者 The Courtier and the Heretuc : Leibniz,Spinoza,and the Fate of God in the Modern World 』では,ライプニッツはそうも熱心に教会へ通うような人物ではなかったと描かれています。この本は脚色が入っていると思われますから,それを事実として認めることは危険だと思います。しかし,ライプニッツが,スチュアートMatthew Stewartが描いたような人物であったとしても,それは不思議なことではないと僕には思えるのです。

鷺の湯温泉で指された第64期王将戦七番勝負第二局。角換り相腰掛銀 。渡辺明王将 が6筋の位を取る形から延々と手待ちが続き,先手が仕掛けたところで封じ手 。この後も先手は待つことになり,全般的には後手の攻めを先手が受けるという展開になりました。▲4五歩 で角の行き場が消滅しますから,思いきった取り方だったように思います。攻めきる清算があったというわけではなく,このように勝負するほかないという一手であったと推測します。△6七桂 。先手は▲同金右と取って△同歩成▲同金。そこで△6六銀と出て,▲同金△同角▲同銀。そして△8八歩と打ちました。連勝 。第三局は29日と30日です。宮廷人 として独自の哲学を構築していったということを前提すると,ふたつの点が浮かび上がってきます。順に僕の考え方を示していきましょう。神学・政治論 』で,スピノザが神学と哲学の棲み分けを主張するときに,哲学に与えられている役割です。また,『エチカ』で考えた場合にも,人間の精神の能動 と,人間が事物を十全に,あるいは真に認識するということは同じことであると理解できますから,哲学の役割が真理の解明であるとスピノザは考えていたと理解して間違いないだろうと思います。ですから哲学的研究によって,神学とおおよそかけ離れた事柄が導かれることがあったとしても,真理は哲学の側にあって,かつそちらが人間の福祉に適うとスピノザは考えた筈です。いい換えれば,スピノザにとって倫理とは,人間が多くの事柄を真に認識するということ自体にほかならなかったというように僕は考えます。

リーザの死 の状況をテクストからまとめてみます。ドストエフスキーとゲーテ の関係で示した火事が発生します。これは放火です。スタヴローギンの妻であるマリヤが殺され,これを隠蔽するための放火であったと考えてよいと思います。この一件についてスタヴローギンは愛人であるリーザに対し,自分が殺したわけではないけれども,主犯であるフェージカがこの犯罪を犯すのを阻止しようとしなかったという主旨のことを言います。実際には阻止しようとしなかったというばかりではなく,フェージカを唆したと理解すべきだと僕は考えますが,これはいいでしょう。火事のときスタヴローギンは現場と川を挟んだ反対側にいました。文字通り対岸の火事として発生した状況だったのです。悪霊 』の執筆の時期 はすべての事件の終了後。書いたのは記者という設定。それにしては不自然な部分も多々ありますが,これはおいておきましょう。記者は,この一件を目撃していて,後に裁判で供述することになったと書いています。それによれば,リーザ殺害の一件は偶発的なものであり,殺した当事者たちも前後不覚の状態だったと申し立てたとしています。そして最後に,文章を書いているその時点でも,同じ見解だと結んでいます。第一部定理一七 は神自身が必然的なものであることを示していますし,第一部定理一六 は,自然のうちに生じるすべての事柄が,必然的なものであることを意味します。そしてスピノザは,神と自然がそう変わらないものであるということを明言しています。それは『エチカ』でもそうですし,『神学・政治論 』も,その観点から書かれています。ライプニッツにとってスピノザとの対決 の本質的部分は,ここの部分にあったのだと考えていいでしょう。宮廷人 であったから,そのように考える必要があったともいえます。ライプニッツにとってスピノザ主義に同調することは,その立場を危うくすることであるに違いなかったからです。ライプニッツはドイツ出身で,後に帰国していますが,基本的にパリで宮廷人として振舞いました。ドイツはプロテスタントの勢力が強かったのですが,フランスはカトリックが優勢でしたから,とりわけライプニッツが欲していたのは,カトリック的な神の立場を死守することであったと思います。プロテスタントにもカルヴァン主義のような反動勢力と進歩的勢力が混在していましたが,カトリックはプロテスタントと比較してなお保守的な組織であったといえるでしょうから,ライプニッツの哲学が反動的なものにならざるを得なかったのには,事情があったと理解しておくべきでしょう。

思わぬ少頭数でのレースとなった第18回TCK女王盃 。サンビスタ は前々走のJBCレディスクラシック 以来の勝利で重賞3勝目。牝馬限定では明らかに力量上位ですし,牡馬相手の重賞でも勝てそうな馬。その力量差を明瞭に見せつけました。このペースでこれだけの差をつけたのはよほど力に差があったことの証明だと思います。父はスズカマンボ 。母は2002年のフェアリーステークスを勝ったホワイトカーニバル 。Sambistaはポルトガル語でサンバダンサー。ヤコービ Friedrich Heinrich Jaobiが第一部公理一 を難敵であると自覚していたかどうかは僕には不明です。それでも結果的に,それを射程に入れたような方法を用いたのは,ヤコービもまたライプニッツGottfried Wilhelm Leibnizと同様に,スピノザのよき理解者 であったということの証明であるように僕は思います。そしてヤコービとライプニッツ の相違のひとつに,第一部公理一が入っているか否かということを,ヤコービの意識を考慮に入れなければ,あげることができるのかもしれません。いずれにせよライプニッツは,論理的にスピノザの体系を崩壊させることが可能だと信じていたのですが,こうした方法に目を向けなかったように僕には思えますから,その意図は達成されなかったと僕は考えます。第一部定義三 という題材とは離れることになってしまうのですが,ライプニッツの疑問 が,第一部定義三をターゲットとしたものであったと現在の僕は理解していますので,関連事項として探求します。大前提となるのは,ヤコービもライプニッツも,単にその形而上学的観点ないしは哲学的思想の論理性そのものからスピノザを否定しようとしたわけではなく,むしろ神学的な観点がそのようにさせたのだということです。しかし一方でライプニッツが提出した解答というのが,神学的観点に相応しいものであったかどうか,僕には疑問が残る部分があるのです。いい換えればキリスト教的な神Deusの存在existentiaあるいは観念ideaを死守するという目的で,ライプニッツは独自の哲学を形成するに至ったと僕は考えているのですが,その意図が十分に成就されているようには思えない部分が僕にはあるのです。宮廷人と異端者 The Courtier and the Heretuc : Leibniz,Spinoza,and the Fate of God in the Modern World 』から抜粋しておきましょう。ライプニッツは神が人格的なものであり,知性的な実体substantiaでなければならないと考えていました。いい換えれば,神は考えたり,意志したり,行動したりするものでなければならなかったと理解していいでしょう。

『馬場伝説 』のインタビューでは,馬場は多くのレスラーについて語っています。80年代に戦った相手として,インタビュアーが人間風車ことビル・ロビンソンについて尋ねたとき,馬場は「うん,ロビンソン,いたねえ」とだけ答え,インタビュアーも「それぐらいですか」と話を引き取っています。馬場にとってロビンソンは,いただけのレスラーだったようです。全日本のブッチャー のパートナー だったキラー・トーア・カマタ。ベルトはカマタからロビンソン,黒い呪術師 と移り,再び馬場の腰に戻りました。一時的とはいえ全日本でシングルのベルトを巻いているくらいですから、この低評価は僕には意外でした。プロレスキャリア よりも前の時代のことなので,僕はロビンソンの全日本での試合ぶりはあまりよく知りません。ですからこの評価の理由は,推測するほかないのです。鶴見五郎 とかアニマル・浜口 がそうであるように,馬場は実力的にはトップとまではいかない選手でも,高く評価することがあります。これは外国人選手でも同様で,ジョー・ディートンはおよそトップに程遠い選手でしたが,馬場は高評価しています。それはプロレススタイル が馬場の目に適ったからでしょう。馬場の言及はありませんが,ジャイアント・キマラ も同じでなかったかと僕は推測します。ロビンソンがそういうレスラーでなかった可能性はありますが,しかしこのクラスの選手と比較するのは変にも思います。エゴイズム に満ちていた超獣 についても馬場はある程度の評価はしていると考えるべきで,それならロビンソンも同様であっておかしくないからです。もっとも馬場はブロディは強かったと言明していますから,ロビンソンの実力は,実績ほどには買っていなかったのかもしれません。プロモーターとしての馬場 が,観客動員力からレスラーを評価することはあり得ます。ブッチャーとか不沈艦 は,こうした面からの評価も受けているからです。これでみれば馬場は,この面でもロビンソンを評価していなかったということなのでしょう。第一部定義三の正当性 の論証の方法から,僕がこの定義をどのように把握しているのかも理解してもらえるのではないかと思います。第一部公理一 から必然的に流出すると僕は考えるのです。ですから,第一部定義三を否定しようとするなら,実体の形而上学的概念 を変更するだけでは不十分であり,第一部公理一の真理性を転覆させる必要があると僕は結論付けます。ただ,ライプニッツは実際にはそうした手法を採用しなかったのですから,ここではこのことについての言及は行いません。というか,これをやろうとするなら,たぶん新たに第一部公理一をテーマとして設定する必要があると僕は考えます。というのもこの公理は,スピノザの哲学の大きな特徴のひとつである,内在の哲学,他面からいうならあらゆる超越論哲学の否定という点に関して,要となる公理であるといえるからです。今回の考察との関連性からひとつだけいい足しておくべきことがあるとしたら,ヤコービ は論理的に第一部公理一を否定するには至らなかった,というかそれはできないと考えたといっていいと思いますが,少なくとも方法論的には,この方面からスピノザを否定しようとしたといえると思います。

出雲文化伝承館 で指された昨日の第41期女流名人戦 五番勝負第一局。対戦成績は里見香奈女流名人が17勝,清水市代女流六段が11勝。振駒 で里見女流名人の先手。中飛車 から角交換。清水六段は玉頭位取りにしましたが,先手に早い段階で巧みに動かれ,結果的に龍を作られる展開に至りましたので,作戦自体はあまりうまくいっていなかったものと思われます。その後,端に手をつけて攻勢に。先勝 。第二局は25日です。第一部定義三 がスピノザの公理系において正しいということを論証します。第一部公理一 にあると考えています。自然のうちにはそれ自身のうちにあるものと,ほかのもののうちにあるものだけが実在します。そこでそれ自身のうちにあるものをA,ほかのもののうちにあるものをXとし,XがAのうちにあると仮定します。第一部定理一 からもそうでなければなりません。そこでAがほかのものによって考えられるとしたら,X以外のもの,たとえばYになります。区別 されているのは,その区別の方法 が知性にあるからです。するとAの本性とBの本性は異ならなければなりません。したがってAとBおよびYは実在的に区別されることになります。いい換えればAとBおよびYには共通点 がありません。よって第一部公理五 により,Aの認識はBとYの認識を含みませんし,BとYの認識はAの認識を含みません。第一部公理二 により,それ自身のうちにあるものはそれ自身によって概念されるほかないのです。

早くも2015年の3戦目の記念競輪となる大宮記念の決勝 。並びは平原-岩津の87期,鈴木-小埜-中村-荒木の南関東,深谷-吉村の中部で渡部は単騎。競輪祭 以来の優勝。記念競輪は昨年2月の奈良記念 以来となる13勝目。地元の大宮記念は2008年 ,2010年 ,2011年 ,2013年 と優勝していて2年ぶりの5勝目。立川記念に斡旋されていましたが,病気で欠場。体調が心配されましたが,完全優勝ということで,立ち直っていたようです。南関東の二段駆けが予想されたので,楽なレースにならないおそれもありましたが,小埜が出るのが少し遅かったかもしれません。ただそれは平原のスピードが卓越していたからだともいえるでしょう。自力で優勝を勝ち取ったところに価値があると思います。共通点 をもたないものの間での区別でないということだけ確かめられれば,それが限界点 を突破している地点になっていると僕は考えますので,それだけで十分です。ライプニッツが共通点ということをどのように把握するかは僕には分かりませんが,ライプニッツが規定するようなあるモナドと別のモナドとの間に,スピノザの哲学でいうところの共通点がないと主張することは,僕には無理であるとしか考えられません。実体の形而上学的概念 に関する見解の相違に帰着すると僕は考えます。実体Aと実体Bが実在するとき,スピノザは実体Aの本性と実体Bの本性は異ならなければならないと考えています。単一の実体が単一の属性によって本性を構成されるならこれは当然ですが,単一の実体が複数の属性によって本性を構成される場合でもこれは妥当しなければなりません。ゆえにライプニッツの疑問 はレトリック でしかないという結論になるのです。しかしライプニッツの実体の概念には,こうしたことが妥当しません。むしろスピノザの形而上学で考えるなら,完全に同一の属性によって本性を構成される多数の実体が実在し,それらの実体はその実体がうちに含むものの相違によって区別されると主張していることになると僕は理解しています。論争の理由 のひとつとして,スピノザは同一の記号を用いて異なった事柄を論じている場合を実例にあげています。スピノザとライプニッツの間で,形而上学的概念としての実体について論争し合うならば,スピノザが示している実例に該当すると僕は考えます。なのでここが限界点で,これ以上の折合い をライプニッツとスピノザの間に保つことは不可能だと判断するのです。

『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus 』や『国家論Tractatus Politicus 』については,書評の掲載を見送るつもりでした。僕にはその内容を詳しく検討することができないからです。ただ,汎神論 の説明で『神学・政治論』に触れましたし,今後の考察でも利用する可能性は残りますので,簡単な紹介だけはしておくことにします。悪文 にはそれなりのメリットもあるわけですが,光文社版は訳注や解説が懇切丁寧で,たとえばスピノザが書いたとして残されている原著の,ラテン語のいい回しのどの部分に問題とされるべき部分があるかなどといったことまでよく分かります。哲学する自由 libertas philosophandiということばは,この著書の最初の部分に出てきます。哲学する自由が認められても,宗教的道徳や国家の安全は損なわれないし,むしろその自由を踏みにじれば,道徳も平和paxも損なわれるとスピノザは考えています。これは現代の法的概念でいえば,思想の自由や良心の自由に該当しますが,その原理的説明は一般的に自由論として語られることとはおおよそかけ離れています。これについてはいずれ別エントリーで僕の考え方を示すことにしましょう。限界点 を超えていると僕が考える相違です。いい換えればこの点において,僕はライプニッツの形而上学をスピノザの形而上学に置き換えることは不可能であると考えます。第一部定義三 がその証明ですし,モナドMonadeはそれ自身によって考えられないけれどもそれ自身のうちにあるというライプニッツの規定 があったということは,現在の考察の前提条件のひとつになっているからです。区別 distinguereは実在的区別でなければならないと僕は理解します。スピノザがそれに従っていることの説明はもう不要でしょう。一方,ライプニッツの疑問 から考えて,ライプニッツがあるモナドとほかのモナドとは,実在的に区別されると考えていたことも間違いないと思われます。共通点 はないと考えたのでした。というか,スピノザの哲学においては,この意味においてのみ,共通点という語句がある特別な意味をもっているのだという方が正確かもしれません。ところが,ライプニッツはおそらくこのことを認めないのです。つまり実在的区別が,スピノザの哲学でいう意味においての,共通点をもたないものの間での区別であるということを認めないのです。