スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

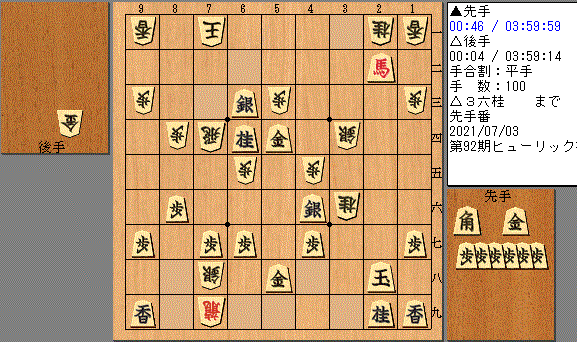

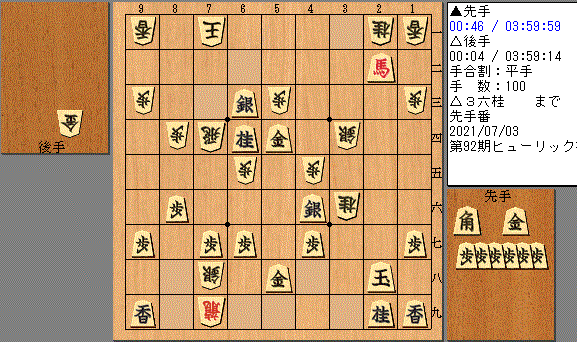

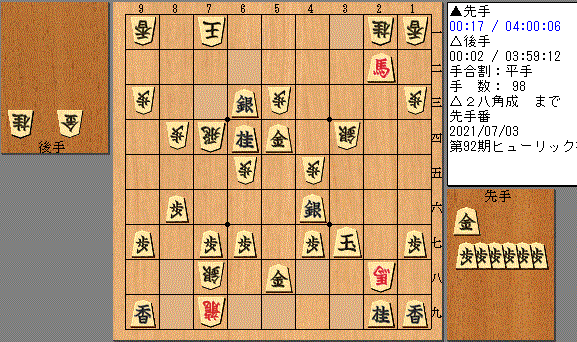

⑲-18 の下図で先手が☗2八同玉と馬を取ると,後手は☖3六桂と王手をします。神 Deusを十全に認識するcognoscereというとき,それがどのようなあり方をするのかということは,わりと重要なことなのではないかと僕は考えています。第五部定理二四 でいわれていて,それはその通りだと僕も考えます。ただ,たとえばこの定理Propositioでいえば,個物res singularisの十全な認識cognitioが神の十全な認識に関連付けられているのですから,現実的に存在する人間が神の十全な認識に至るのは,現実的に存在するその人間が個物を十全に認識することを通してということになるでしょう。しかるに現実的に存在する人間が十全に,というか十全にであれ混乱してであれ,認識することができる個物というのは,物体corpusであるかそうでなければ物体の観念ideaであるかのどちらかです。したがって,物体という個物によって説明される限りでの神と,物体の観念という個物によって説明される限りでの神については現実的に存在する人間も十全に認識することになるでしょうが,それ以外の個物,要するに僕たちにとっては未知の属性attributumの個物によって説明される限りでの神は,この限りでは十全に認識されることにはなりません。第五部定理二四は,僕たちにとって未知の属性の個物を例にとって,その属性を対象とした思惟の属性Cogitationis attributumの知性intellectusを対象subjectumとしても,成立することになるだろうと僕は考えるconcipereのです。よってこのようにして現実的に存在する人間が十全に認識している神は,延長の属性Extensionis attributumによって説明される神および延長の属性を対象とした思惟の属性によって説明される限りでの神であって,絶対に無限な実体substantiaとしての神,無限に多くのinfinita属性によってその本性essentiaを構成されている神ではないと僕は考えます。いい換えれば,この定理に示されているような仕方で僕たちが神を十全に認識するということは僕は肯定するaffirmareのですが,だからといってその神は,絶対に無限な実体といわれている神ではないのではないかと僕は考えているのです。

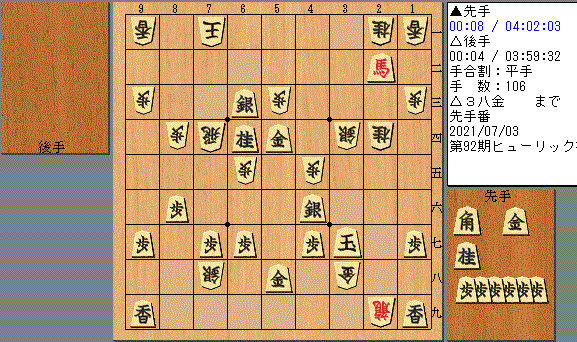

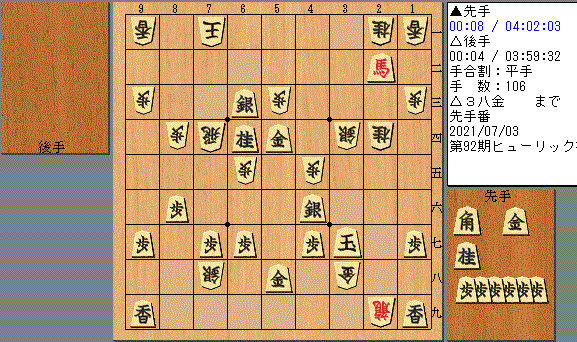

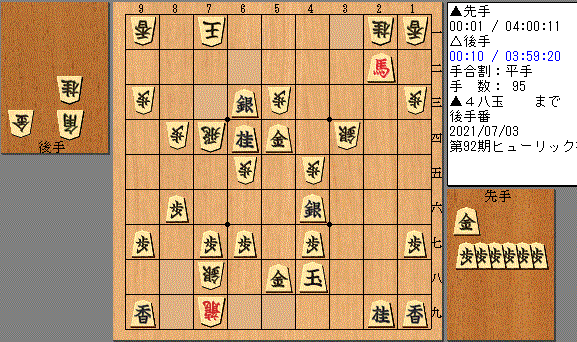

⑲-17 の下図で後手が☖3九角と打つと,先手は玉を5七に逃げ出すことができません。① でいったように,この将棋を取り上げたのは,時間を掛けて検討したにも関わらず,結論に誤りが含まれていたからです。ただ当該記事 から理解できるように,この☖2八角成という手自体は,僕は自身の検討で発見していました。この手を発見したときは我ながら興奮したことを今でもよく覚えています。デカルト René Descartesがいった「我思うゆえに我あり cogito, ergo sum」を読み替えたといっていますが,僕は必ずしもそう考えていません。少なくともデカルトがいっていることを三段論法と解すれば,デカルトの主張が通らないということをスピノザは指摘しているのであって,デカルトがそれを単一命題であるということを意識していたかは別として,これを三段論法と解してはいけないということ,いい換えれば単一命題として解さなければならないということは事実だと思います。ただしこの点については僕は争いません。スピノザがデカルトがいった命題は単一命題であると解説したという事実が重要であるからです。

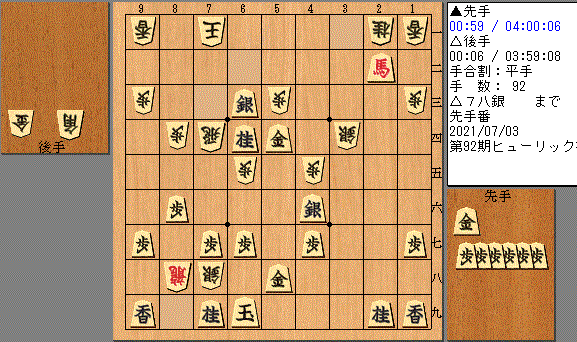

⑲-16 で示したように,⑲-15 の下図から☖7八角と打っていくのはわりと分かりやすい手順で先手の勝ちになります。そこでその局面では☖7八銀と銀の方から打っていくのですが,これが先手にとってはとても難敵となります。デカルト René Descartesとだけ関連付けた説明をしていますが,永遠真理創造説も連続創造説もデカルトに特有の理論であるわけではないので,スコラ哲学がそのような流れの中にあって,デカルトもその流れの中にいたと解釈します。第一部定理三二系一 にあるように,スピノザは神に自由意志があるということを否定します。ですからスピノザの哲学における神が,主意主義的な神であるということはありません。

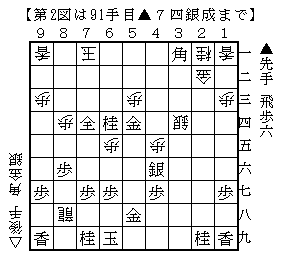

⑲-15 の下図は先手が金を取っていますので,☗7二金から後手玉は簡単に詰みます。受けても7四の飛車が取られる形ですから後手玉に受けはありません。したがって後手が勝とうとするならこのまま先手玉を詰ますほかありません。⑲-13 の変化を確認しておきましょう。⑲-15の下図から☖7八角です。ステノ Nicola Stenoはチルンハウス Ehrenfried Walther von Tschirnhausからバチカン写本 を巻き上げました。そのチルンハウスは,スピノザの遺稿集Opera Posthuma の編集者がだれで,どこでそれが編集されているのかということをおそらく知っていました。しかしステノが異端審問所に提出した上申書の内容に,その情報は書かれていませませんでした。もしステノがそれを知っていたら,努力しすぎてしすぎるということはないとまで書いているのですから,それを秘匿する理由はまったくありません。ということはステノはその情報を知らなかったと確定してよいでしょう。つまりチルンハウスはおそらく知っていたであろうその情報を,ステノには伝えなかったということになります。つまりチルンハウスはバチカン写本を巻き上げられるという,そういってしまってよければ失態を犯してしまったわけですが,スピノザの遺稿集に関連する重要な情報については,ステノに対して秘匿していたのです。ライプニッツ Gottfried Wilhelm Leibnizに対して抱いたのと同じような思いを,チルンハウスに思わせることに成功しました。元は科学者であり,かつスピノザとも親しく交際していてスピノザの思想をよく知っていたステノにとっては,それは難しいことではなかったと思います。

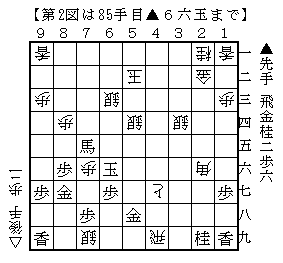

⑲-14 の最後のところでいったふたつの手の思想をミックスする順というのは,次のようなものです。⑲-10 の第2図では,まず☗7四銀と打ちます。これには☖同飛の一手で☗6三銀の王手飛車取りを掛けます。これにも☖7一王です。⑲-13 の変化に進んで先手の負けです。書簡六十七の二 が遺稿集Opera Posthuma に掲載されなかったことを不思議に思っていました。これは次のような事情によります。スピノザ往復書簡集 Epistolae 』はゲプハルト Carl Gebhardtが編纂したものが元になっているものが多いのですが,この書簡はその編纂よりも後になって発見されたものなので,後に加えられました。その際に書簡六十七の二として,収録されたのは,この書簡が書簡六十七 と関連したものであったからです。アルベルト Albert Burghがスピノザに送ったものであって,ステノ Nicola Stenoが書簡六十七の二の中でスピノザにしているように,カトリックの立場からスピノザの思想を批判するものです。なのでここに挟まれることになりました。書簡六十七には1675年9月3日付という記述があります。書かれた時期もそれほど変わらないとみられているのです。

⑲-10 の第2図で⑲-13 の第2図の変化が負けであることを理解した先手は,☗7四銀とは打たずに☗2二角成と金を取りました。ある哲学者の人生 Spinoza, A Life 』では確定的に記述されています。

⑲-12 の第2図では後手は☖7八角と打ちます。⑲-10 の第2図で,この変化が負けであることは理解しました。なので実戦はそこで☗7四銀とは打たなかったのです。О眼科 に向かい,診察を受けました。白内障の進行はみられませんでしたので,点眼の治療を継続することになりました。9月の通院 のときよりも上昇していました。ただこうなった理由ははっきりしています。本当は持続効果型のインスリンであるトレシーバを,0.1㎎打たなければならなかったのですが,僕は0.09㎎しか打っていなかったのです。なので処方の注射の量は変更せず,僕が実際に打つ量を増やすという措置になりました。このとき,血糖値が高いときには超即効型のヒューマログを補正注射する方がよいという話がありましたが,これは将来的なことで,現時点でもまだ実施はしていません。6月 以来のことでした。

⑲-11 で詳しく検討したように,⑲-10 の第2図の後手玉には即詰みはありません。では先手玉はどうかというと,先手玉にも詰みはありません。なので先手は後手玉に詰めろを掛けることが最初の発想として浮かびます。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』です。それを國分は善悪 を巡る政治的発想といいます。これに対して善悪を巡る倫理的発想があって,スピノザはそのふたつを分けているというのが國分の見方です。この倫理というのは自己の利益suum utilisを基礎とした倫理です。その倫理がどのように規定されているのかを探求していきます。人間身体の諸部分における運動および静止の相互の割合が維持されるようにさせるものは善である。これに反して人間身体の諸部分が相互に運動および静止の異なった割合をとるようにさせるものは悪である 」。第二部自然学②要請一 から分かるように,人間の身体humanum corpusは多くの個体から組織されているわけですが,その個体というのもひとつの個物であって,各々のコナトゥスを有するのです。

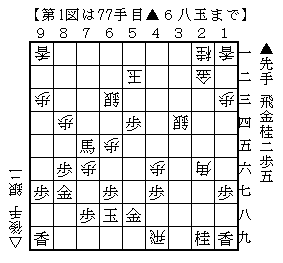

⑲-9 の第1図で先手の予定は☗6四角だったのですが,読みを入れてみると後手玉が寄らず,負けになるということを理解しました。そこで予定を変更して別の手を指しました。それが40分の考慮で指された☗3一角です。社会契約 の弁証法的展開が,その乖離を埋めることに役立っていることも僕は認めます。具体化は,現に契約pactumが履行されている場合に社会契約が成立しているとみなすのですが,それは逆にいえば,社会契約が履行されなくなったらその社会契約は消滅したという意味です。したがってそこでいわれる社会契約は,絶対的なもの,國分のいい方に倣えば神話的なものではないのであって,履行されたり履行されなかったりすることで,締結と解除を繰り返していくものです。これは政治を実践していくにあたっては根幹をなすべき事柄であって,社会societasがあるいは国家Imperiumが市民Civesに対して絶対的な権限を有することを否定するnegareことに役立つでしょう。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』においても,スピノザは理論と実践との間にある乖離を埋めることを目指していて,それは成功していると思うのですが,そもそもこの政治理論には無理があるのであって,その無理を埋めるためにスピノザは苦労していると僕はみます。人間が常に理性に従うわけではないということを前提に,政治理論も組み立てられるべきだと僕は考えます。

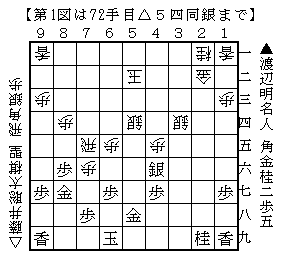

⑲-8 までの検討から明らかになったように,⑲-2 の第2図で後手が☖4六歩と銀を取れば,細い道筋ではありますが後手に勝ちがあるということは分かりました。ただ実戦は後手はこの勝ち筋に進むことができず,☖5四同銀と取っています。社会契約 の二重化と社会契約の具体化です。それぞれ何を意味しているのかをみていきます。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』では第十六章の十九節で探求されています。

⑲-7 の第2図は,先手玉は詰まないのですが局面は後手の勝ちです。なぜならここで☖5八とと金を取る手が成立するからです。⑲-2 の第2図で,後手が☖4六歩と銀を取れば,とても難解な変化ですが後手が勝ちであったということは分かりました。第四部定理四七備考 でいわれていることのうち,何か特筆しておくべきことがあるとすれば,これはスピノザ自身も指摘していることではありますが,安堵 securitasと歓喜gaudiumが認識cognitioの欠乏privatioと精神mensの無能力impotentiaを表示しているといわれている点でしょう。これらふたつの感情affectusは喜びlaetitiaなのですが,それでも希望spesと同様の評価が下されているのです。なぜそのような評価が下されなければならないかといえば,このふたつの感情は,希望および不安metusの先行を前提としているからであって,第四部定理四七 でいわれているように,それ自体では善bonumであり得ない感情なのであり,認識の欠乏および精神の無能力を表示しているのです。我々が理性の導きに従って生活することにより多くつとめるにつれて我々は希望にあまり依存しないように,また恐怖から解放されるように,またできるだけ運命を支配し・我々の行動を理性の確実な指示に従って律するようにそれだけ多く努める 」。第四部定理四系 にあるように,僕たちが受動 passioから完全に解放されるということは不可能なことであって,そのために希望や不安を感じることから完全に逃れることは不可能であるからです。ただ,僕たちは,希望や不安といった受動感情が表示する力 potentiaよりも多く自分の理性という能動 actioの力を多く表示することはできるのです。

⑲-6 で示したように,⑲-5 の第2図の☖4九飛に☗5九桂と合駒をすると先手玉が詰んでしまいます。なのでこの王手に対する正しい応接は☗6八玉と逃げる手です。スピノザー読む人の肖像 』の第二章で次のようなことがいわれています。これは考察の対象というのとは違うのですが,興味深い指摘であったので,ここで紹介しておきます。デカルト René Descartesは『方法序説Discours de la méthode 』で自身の方法論を著したのですが,この本には自伝的な要素が含まれています。これはすでに説明したように,正しい事柄を発見するためにとりあえずあらゆる事柄を疑ってみるというのは,単に方法論としてそのようにいわれているわけではなく,実際にデカルトがそのようになしたことなのですから,『方法序説』に自伝的な要素が含まれているということは明白でしょう。知性改善論 Tractatus de Intellectus Emendatione 』というのは,この点で『方法序説』と酷似しています。『知性改善論』は未完のまま終わってしまったのですが,そこでスピノザが示そうとしたことは方法論であったということは明白ですし,その中には自伝的な要素もまた含まれているからです。さらにその内容として,真理veritasを探究するという決意decretumをデカルトもスピノザも語っています。さらにそのために日常生活を疎かにしないため,日常的な当面の規則を打ち立てているところも共通しています。もっともこの二点が共通しているというのは,スピノザが『方法序説』を読んでいたからであって,スピノザがデカルトに倣ったからでしょう。他面からいえば,『知性改善論』を書き始めた頃のスピノザは,それだけデカルトから大きな影響を受けていたいえるかもしれません。

⑲-5 の第2図で,先手は合駒をするか逃げるかの二者択一です。まずは合駒をする方からみていきましょう。☗5九桂です。第二部定理三二 の証明 が平行論 の定理Propositioの系Corollariumを前提にしているということ,そしてそのゆえに第一部公理四 に遡ることができるという河井の主張は,僕も同意することができます。しかしその後で,個々の混乱した観念idea inadaequataも,遡れば起成原因causa efficiensとしての神の観念idea Deiまで行きつくと河井がいうとき,僕は疑問に感じます。これはスピノザの哲学にそぐわない解釈と考えるからです。第二部定理九 がいっているのは,個物の観念をひとつ抽出して,それを結果としてみたときにその原因へと辿っていくなら,この結果と原因の関係が無限に連鎖していくということです。いい換えればそれは,神の観念に辿り着くということはないという意味です。したがって,河井のいっていることはスピノザの哲学では成立しないと僕は考えます。十全な観念 に立ち戻ることができるといっていますが,これも僕は疑問に感じます。ここで立ち戻るというのは,遡るとは反対の意味で立ち戻るといっているのでしょう。つまり河井は,混乱した観念も結果としてみれば,原因,その原因といった具合に第一原因 causa primaとしての神の観念に遡ることができて,そして今度は神の観念を第一原因としてみることで,その結果さらにその結果と立ち戻り,十全な観念に至るといっていると僕は解します。このとき,遡るということだけでなく,立ち戻るという部分も,スピノザの哲学にそぐわない解釈だと僕は考えるのです。第一部定理二八備考 でスピノザはそれを否定しています。この観念に対して,神は絶対的な最近原因でなければなりません。

⑲-4 で示したように,⑲-2 の第2図での☖4六歩に対して先手が☗3一角と打ったとき,☖6四角と受けると先手の勝ちになります。なので後手には別の手が要求されます。それが☖2六角です。総講 の日でしたのでお寺 に行きました。このときに今春の彼岸会 の日程を教えてもらいました。

⑲-3 で示したように,⑲-2 の第2図で☖4六歩と指した場合に,☗4四角と打っていくのは先手の負けです。もうひとつの手段である☗3一角をみていきます。この変化が先手にとっては本命で,かつ変化手順が複雑ですので,これは何回かに分けて検討します。第三部定理七 にあるように,Xが自己の有に固執するin suo esse perseverareことがXの現実的本性actualem essentiamであることのうちに,Xは宿主である人間の現実的有に固執するということが含まれていなければなりません。あるいは,人間の現実的有に固執するということがXの現実的本性そのもののうちに含まれるのではないとしても,Xの現実的本性から帰結する特質 proprietasのうちには含まれていなければなりません。