昨夜、新宿にある三つのうたごえ酒場のハシゴをやった。午後6時に「どん底」、7時半に「ともしび」、9時に「家路」、10時半ごろ再び「どん底」を訪ね、帰りは上高井戸まで車で帰ったが酔っ払ってよく覚えていない。

なぜそのようなことをやったかというと・・・

実は次男が目白大学地域社会学部に在籍しており「都市形成論」なるものを学んでいるので、新宿の戦後史を語る一端として連れて行ったというわけ。次男は6月で42歳になろうとしているが、2年前に一念発起して大学に入った(詳細は07.3.25付ブログ「40歳の大学生」ご参照)。今年で無事教養部を終えて来月より念願の地域社会学――都市形成論を学ぶというので、ご褒美の意味と、わが青春の一端を語り継いでおこうと思ったことによる。なんと言ってもうたごえ運動は、戦後民主主義と文化運動を語る上で欠かせず、わが青春の一部であったと言っても過言でないから。

「どん底」の開店が1951(昭和26)年、当時の写真を見るとまさに“掘っ立て小屋”である。焼け野が原の中でわれら若者の心に歌の灯をともしてくれたのである。灯といえばそのものずばり歌声喫茶「灯」が誕生したのが1954(昭和29)年、コマ劇場裏から亀戸店、吉祥寺店、新宿区役所通店などを経て、現在の「新宿ともしび」(靖国通り)に引き継がれている。そして「家路」(要通り)は、新宿ともしびで永年活躍された橋本夫妻が歌声酒場として30年前に開いた店だ。「どん底」と背中合わせの場所にあり、まさに歌声運動発祥の地というにふさわしい。

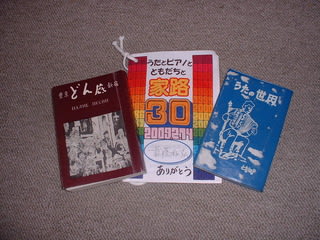

「どん底」59年、「ともしび」56年、「家路」30年・・・、戦後文化史の一部を担いつづけてきたと言えよう。私が昨夜持参した歌集「どん底」と「ともしび」2冊は、1970年前後のもので、酒と醤油などのシミ跡でぼろぼろだが、今の店員たちに懐かしがられた。特に「どん底」では、今は月に2回しかうたごえをやっておらず、歌集も置いてなかった。ただし、『どん底50年の歩み』なる分厚い冊子があり、それは50年の間に「どん底」を訪ねた錚々たる人たちの文集であり早速一冊買い求めて息子に贈った。そこに出てくる人たちは、三島由紀夫をはじめ黒柳徹子、越地吹雪、青島幸男、尾藤イサオなど、そのような連中の「どん底感」を読むだけでも値打ちがある。わずか1000円は安いものだと思った。

まあそのような次第で、とにかく疲れた。明日からは二泊三日で「愛知酒蔵ツアー」だ。自重して臨もう。

福井県ウォーク7コース、その後和歌山県の5コース

のウォークに参加しますが、主催の団体はカラオケが

大好きでバスで移動中はカラオケ大会です。うたごえ

とは性格が違いますが、歌える人々はいいなと思いながら聞いています。

数年前、「九条の会・うすき」の仲間で忘年会をやった時、先輩の二人がロシア民謡を歌い始めるやとどまる事をしらず、新宿の「ともしび」に話題が及び、大いに盛り上がった。それに反応した事務局長は「これこそ再現に値する」と、”うたごえ喫茶9”という企画をし、80名くらい集まって大成功だった。まさに

"飲んで歌って”を再現し、歌集も立派なものを作った。

この1月、"第4回うたごえ喫茶9”をやって、これは新聞記事にもなって、「九条の会・うすき」というのはいろいろやるんだなーということになっている。そんな意味でも「ともしび」や「どん底」の果たした役割は大きいし、今も脈打っているのではないかな?

「どん底」、「ともしび」、「家路」は、半世紀以上にわたり「うたごえの灯」をともしび続け、戦後民主主義と民主的文化の一端を支えてきたと信じている。

臼杵市に生まれた「うたごえ運喫茶9」が、新しい時代の新しい課題を見据えた楽しい会として、21世紀を生きつづけることを祈ってやまない。 tabinoplasmaより