10日(日)。わが家に来てから今日で2647日目を迎え、ロシア安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領は8日、ウクライナ侵攻を理由にした欧米などの対ロ制裁は「侵略行為と見做すことができる」と批判した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

侵略行為というのは あんたの後任のプーチンがやっているウクライナへの侵攻だよ

昨日、4日ぶりに上野に行きましたが、駅前の「国立西洋美術館」がこの日リニューアルオープンしていました

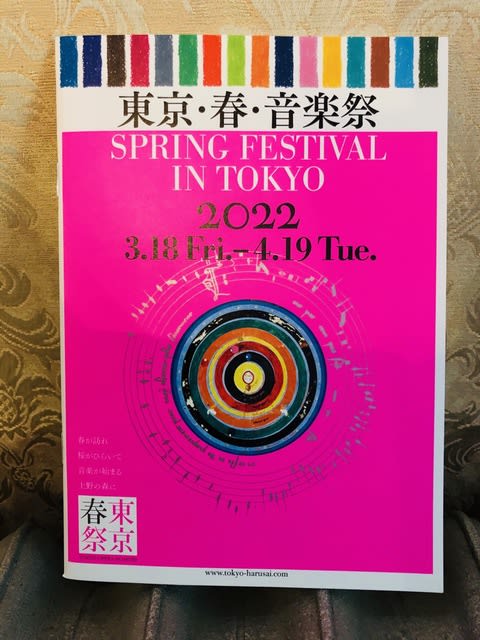

というわけで、昨日 上野の旧東京音楽学校奏楽堂で東京・春・音楽祭「石上真由子と仲間たち」公演を聴きました プログラムは①シューマン「森の情景 作品82」より「予言の鳥」、②サン=サーンス:オラトリオ「ノアの洪水 作品45」より「前奏曲」、③J.S.バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 ニ短調 BWV1004」より「シャコンヌ」、④ブロッホ「ヴァイオリン・ソナタ第1番」、⑤メシアン「世の終わりのための四重奏曲」です

プログラムは①シューマン「森の情景 作品82」より「予言の鳥」、②サン=サーンス:オラトリオ「ノアの洪水 作品45」より「前奏曲」、③J.S.バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 ニ短調 BWV1004」より「シャコンヌ」、④ブロッホ「ヴァイオリン・ソナタ第1番」、⑤メシアン「世の終わりのための四重奏曲」です 演奏はヴァイオリン=石上真由子、チェロ=上村文乃、クラリネット=アレッサンドロ・ベヴェラリ(東フィル)、ピアノ=山中惇史です

演奏はヴァイオリン=石上真由子、チェロ=上村文乃、クラリネット=アレッサンドロ・ベヴェラリ(東フィル)、ピアノ=山中惇史です

石上真由子は第7回ルーマニア国際コンクール弦楽部門第1位をはじめ多くの受賞歴があり、他のヴァイオリニストと大きく異なるのは京都府立医科大学卒の「医師の免許を持つヴァイオリニスト」であることです

自席は「え7番」、センターブロック4列目左通路側です

最初の曲はシューマン「森の情景 作品82」より「予言の鳥」です この曲はロベルト・シューマン(1810-1856)が1848年末から翌49年初めにかけて作曲した9曲から成るピアノ小品集の7番目の作品です

この曲はロベルト・シューマン(1810-1856)が1848年末から翌49年初めにかけて作曲した9曲から成るピアノ小品集の7番目の作品です 「ゆっくりと、とてもやさしく」という表示があります

「ゆっくりと、とてもやさしく」という表示があります

山中惇史とともに、石上真由子が黒のシックな衣装で登場、演奏に入ります 初めて聴く曲ですが、とてもチャーミングな曲です

初めて聴く曲ですが、とてもチャーミングな曲です 石上は優しくソフトに演奏しました

石上は優しくソフトに演奏しました

続けて2曲目のサン=サーンス:オラトリオ「ノアの洪水 作品45」より「前奏曲」の演奏に入ります この曲はカミーユ・サン=サーンス(1835-1921)が「旧約聖書」創世記の「ノアの箱舟」伝説を題材に1874年に作曲、1876年にパリで初演されセンセーションを巻き起こしました

この曲はカミーユ・サン=サーンス(1835-1921)が「旧約聖書」創世記の「ノアの箱舟」伝説を題材に1874年に作曲、1876年にパリで初演されセンセーションを巻き起こしました 石上は自然なヴィブラートで美しい音楽を奏でました

石上は自然なヴィブラートで美しい音楽を奏でました

3曲目はJ.S.バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 ニ短調 BWV1004」より「シャコンヌ」です この曲はヨハン・セバスティアン・バッハ(1685ー1750)が1720年に作曲した「6つの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ」の4番目の作品の終楽章です

この曲はヨハン・セバスティアン・バッハ(1685ー1750)が1720年に作曲した「6つの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ」の4番目の作品の終楽章です

石上は冒頭、若干弾きにくそうな感じに見えましたが、曲が進むにつれて慣れてきたのかシンプルで美しい演奏を繰り広げました

3曲目はブロッホ「ヴァイオリン・ソナタ第1番」です この曲はエルネスト・ブロッホ(1880-1959)が第一次世界大戦後にアメリカに渡り、クリーブランド音楽学校の校長をしていた頃の1920年に作曲しました

この曲はエルネスト・ブロッホ(1880-1959)が第一次世界大戦後にアメリカに渡り、クリーブランド音楽学校の校長をしていた頃の1920年に作曲しました 第1楽章「アジタート」、第2楽章「モルト・クヮイエット」、第3楽章「モデラート」の3楽章から成ります

第1楽章「アジタート」、第2楽章「モルト・クヮイエット」、第3楽章「モデラート」の3楽章から成ります

この曲も初めて聴く曲ですが、何の予備知識もないまま第1楽章を聴いたら、頭をガツンと殴られたような衝撃を受けました 攻撃的と言えばよいのか、ロシア的と言えばよいのか、まるで誰かに怒っているかのような激しい音楽が展開します

攻撃的と言えばよいのか、ロシア的と言えばよいのか、まるで誰かに怒っているかのような激しい音楽が展開します 第2楽章は一転、極めて静かな曲想で推移します

第2楽章は一転、極めて静かな曲想で推移します 第3楽章は再び活発な音楽が展開します。ブロッホって感情の振幅が大きい人だったのかな、と思ったりしました

第3楽章は再び活発な音楽が展開します。ブロッホって感情の振幅が大きい人だったのかな、と思ったりしました

プログラム後半はメシアン「世の終わりのための四重奏曲」です この曲はオリヴィエ・メシアン(1908-1992)が第2次世界大戦でドイツ軍の捕虜になり、ゲルリッツの捕虜収容所内で「ヨハネの黙示録」第10章の「もはや時がない。第7の天使がラッパを吹くとき、神の秘められた計画が成就する」という箇所から啓示を受けて1940年に作曲した作品です

この曲はオリヴィエ・メシアン(1908-1992)が第2次世界大戦でドイツ軍の捕虜になり、ゲルリッツの捕虜収容所内で「ヨハネの黙示録」第10章の「もはや時がない。第7の天使がラッパを吹くとき、神の秘められた計画が成就する」という箇所から啓示を受けて1940年に作曲した作品です 第1曲「静澄な典礼」、第2曲「世の終わりを告げる天使のためのヴォカリーズ」、第3曲「鳥たちの深淵」、第4曲「間奏曲」、第5曲「イエスの永遠性への賛歌」、第6曲「7つのトランペットのための狂熱の踊り」、第7曲「世の終わりを告げる天使のための錯綜」、第8曲「イエスの不滅性への賛歌」の8曲から成ります

第1曲「静澄な典礼」、第2曲「世の終わりを告げる天使のためのヴォカリーズ」、第3曲「鳥たちの深淵」、第4曲「間奏曲」、第5曲「イエスの永遠性への賛歌」、第6曲「7つのトランペットのための狂熱の踊り」、第7曲「世の終わりを告げる天使のための錯綜」、第8曲「イエスの不滅性への賛歌」の8曲から成ります これは「天地創造の7日間の後に永遠の平安が訪れる」という意図に基づいています

これは「天地創造の7日間の後に永遠の平安が訪れる」という意図に基づいています また、収容所にいる限られた楽器奏者を想定して作曲したため、ヴァイオリン、チェロ、クラリネット、ピアノという珍しい編成になっています

また、収容所にいる限られた楽器奏者を想定して作曲したため、ヴァイオリン、チェロ、クラリネット、ピアノという珍しい編成になっています

山中、上村、ベヴェラリとともに、石上がブルー系のエレガントな衣装に”お色直し”して登場します おねいさんったらお洒落なんだから~

おねいさんったらお洒落なんだから~

第1曲「静澄な典礼」の演奏に入ります ヴァイオリンとクラリネットによる演奏はメシアン得意の「鳥の囀り」です

ヴァイオリンとクラリネットによる演奏はメシアン得意の「鳥の囀り」です 鳥にこだわっているから捕虜になって「籠の鳥」になってしまったのではないか、と余計なことを考えてしまいました

鳥にこだわっているから捕虜になって「籠の鳥」になってしまったのではないか、と余計なことを考えてしまいました 第3曲「鳥たちの深淵」ではクラリネットによる息の長い演奏が展開しますが、アレッサンドロ・ベヴェラリはクラリネットの最高音から再低音まで幅広い表現領域を存分に生かした演奏を展開、聴衆を黙らせました

第3曲「鳥たちの深淵」ではクラリネットによる息の長い演奏が展開しますが、アレッサンドロ・ベヴェラリはクラリネットの最高音から再低音まで幅広い表現領域を存分に生かした演奏を展開、聴衆を黙らせました 第7曲「世の終わりを告げる天使のための錯綜」では、ピアノの伴奏に乗ってチェロが息の長いメロディーを奏でますが、上村のチェロは美しいヴィブラートで会場に響き渡りました

第7曲「世の終わりを告げる天使のための錯綜」では、ピアノの伴奏に乗ってチェロが息の長いメロディーを奏でますが、上村のチェロは美しいヴィブラートで会場に響き渡りました 第8曲「イエスの不滅性への賛歌」では、石上の独奏ヴァイオリンが祈りを込めた天国的な音楽を奏で、聴衆の雑念を浄化しました

第8曲「イエスの不滅性への賛歌」では、石上の独奏ヴァイオリンが祈りを込めた天国的な音楽を奏で、聴衆の雑念を浄化しました 目力の強い石上の演奏姿を見ていたら、まるで歌舞伎役者がヴァイオリンを弾いているように感じました

目力の強い石上の演奏姿を見ていたら、まるで歌舞伎役者がヴァイオリンを弾いているように感じました

演奏を聴き終わって思ったのは、当時のドイツのゲルリッツ(現ザクセン州、一部は現在ポーランド領)収容所は音楽家には寛大だったんだな、ということです Wikipediaによると、「収容所は劣悪な環境ではあったが、娯楽には比較的寛容で、収容所内には図書館が設置され、コンサートやジャズ・バンドも存在していた

Wikipediaによると、「収容所は劣悪な環境ではあったが、娯楽には比較的寛容で、収容所内には図書館が設置され、コンサートやジャズ・バンドも存在していた メシアンが有名な音楽家であることが知られると捕虜の義務は免除され、作曲に集中できるよう別の棟に移された

メシアンが有名な音楽家であることが知られると捕虜の義務は免除され、作曲に集中できるよう別の棟に移された 」とのことです。流石は芸術には理解があるヒトラー政権下にある収容所だと思いました

」とのことです。流石は芸術には理解があるヒトラー政権下にある収容所だと思いました

さらに思ったのは、当時5000人いたと言われる捕虜たちはメシアンたちの演奏を聴いてどう感じたのだろうか、ということです 「こんな難しい曲、一生かかっても理解できないよ

「こんな難しい曲、一生かかっても理解できないよ あと10年はここから出られないかもね

あと10年はここから出られないかもね 」と思ったか、「囚われの身でも こんなに素晴らしい音楽を聴くことができて救われた

」と思ったか、「囚われの身でも こんなに素晴らしい音楽を聴くことができて救われた 生きていて良かった

生きていて良かった 」と思ったか・・・もし、この日の演奏を捕虜たちが聴いたら、後者のように思ったと確信します

」と思ったか・・・もし、この日の演奏を捕虜たちが聴いたら、後者のように思ったと確信します

今回は目玉焼きを乗せませんでしたが、これはこれで美味しかったです

今回は目玉焼きを乗せませんでしたが、これはこれで美味しかったです

六兵は頭脳明晰で博識な彼を”ジンさん”と呼び、何かと頼りにしている

六兵は頭脳明晰で博識な彼を”ジンさん”と呼び、何かと頼りにしている そんなある晩、蔵が火事に遭い武一郎夫妻が死体で見つかる

そんなある晩、蔵が火事に遭い武一郎夫妻が死体で見つかる そして、その2日後、悦三が滝つぼで死体として発見される

そして、その2日後、悦三が滝つぼで死体として発見される 残された相続人は沙夜子一人となり、当然警察は彼女に疑いをかける

残された相続人は沙夜子一人となり、当然警察は彼女に疑いをかける 果たして3人の相続人を殺した犯人は誰か

果たして3人の相続人を殺した犯人は誰か

相変わらず読む手が止まらない面白さ

相変わらず読む手が止まらない面白さ

詩人・永田弘の孤独を巡るエッセイ集のようです

詩人・永田弘の孤独を巡るエッセイ集のようです

左側のガラス室の中にも部品が展示されています

左側のガラス室の中にも部品が展示されています 自席はこのガラス室の3列手前の席です

自席はこのガラス室の3列手前の席です

その後は、大宮の尖がった演奏が際立っていました

その後は、大宮の尖がった演奏が際立っていました

これからも毎日休むことなく根性で書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

これからも毎日休むことなく根性で書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

オックスとオクタヴィアンは決闘になるがオックスは軽い負傷で大騒ぎする

オックスとオクタヴィアンは決闘になるがオックスは軽い負傷で大騒ぎする 元帥夫人も若い二人の男女の恋を見抜いて祝福しながらその場を去る

元帥夫人も若い二人の男女の恋を見抜いて祝福しながらその場を去る

この後、元帥夫人は火を点けた煙草を片手に窓を伝う雨を眺め、幕が下ります

この後、元帥夫人は火を点けた煙草を片手に窓を伝う雨を眺め、幕が下ります

私には無縁ですが、新生活を送る人たちにエールを送ります

私には無縁ですが、新生活を送る人たちにエールを送ります

石原裕次郎のことを書いた「弟」、「天才」「老いてこそ生き甲斐」「あるヤクザの生涯 安藤昇伝」など著書多数。1968年から国会議員を、1996年から2012年まで東京都知事を務めた。2022年2月1日死去

石原裕次郎のことを書いた「弟」、「天才」「老いてこそ生き甲斐」「あるヤクザの生涯 安藤昇伝」など著書多数。1968年から国会議員を、1996年から2012年まで東京都知事を務めた。2022年2月1日死去

日曜だからといって10時過ぎまで寝ていたことはありません

日曜だからといって10時過ぎまで寝ていたことはありません