先日、久しぶりに首里城に行ってきました。

既に遺構などの一般公開が始まっていましたが

沖縄県の非常事態宣言による閉園や

個人的なスケジュールが合わず

なかなか足を運ぶことができず、

瓦の漆喰はがしボランティア参加の時以来の

訪問となりました。

日影台からの風景。

被災した建物は完全に撤去されています。

被災した建物が残る今年2月に撮った様子は

こちらの過去記事からどうぞ。

下の御庭には黄色い柵と小屋が。

どうやら、この小屋で

大龍柱の補修作業を行うようです。

作業も小屋越しに公開してくれるのですね。

琉装したスタッフさんもマスク姿。

暑いときは、マスクは余計に大変。

本当に、お疲れ様です。

(ところどころにいるスタッフさんに挨拶されるたび、

思わず「お疲れ様です」と返してしまいました^^;)

奉神門。

かつてはこの門の向こうに赤い正殿が見えていたのですが、

今は青空一色です。

一歩入った風景。

撤去した資材が置かれているからか、

いまだに微かに焦げ臭さを感じました。

この日はとても暑くて、

いい天気で、

すごく赤い城が映えただろうに、

と思わずにはいられませんでした。

御庭って…こんなに狭かったっけ?

もちろん、柵で囲われてたり

様々な資材が置かれてて、

見える床面積が小さいというのはあるけれど

それを鑑みてもだいぶこじんまりとして見えました。

正殿をはじめ、周りにあった建物が、色が、装飾が、

いかに全体の空間を演出していたのかを

ひしひしと感じました。

北殿のあった風景。

南殿・番所・書院・鎖之間などがあった風景。

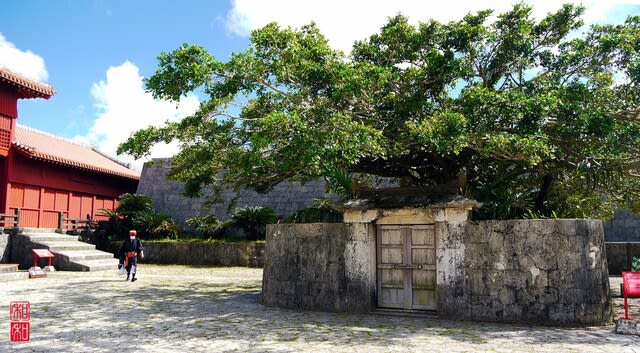

銘苅嶽。

銘苅嶽後ろの物見代の城壁は

フチが装飾されていてとても好きでした。

真ん中に残る1本の木。

大龍柱は補修作業のための移設作業中。

がっしり養生されて頭のてっぺんしか見えませんでした。

確か9月中旬には移動って

新聞で見たはずなので、

もしかしたら今はもうないのかも?

被災した装飾品や礎石なども

それとわかるように展示されています。

屋根の上にあった龍の造形の大きさに驚かされます。

この「大きさ感」や「規模感」というのは

写真ではわかりません。

生でその場で対峙しないと実感できるものではありません。

これは是非とも

沖縄の人たちは直接見てほしいと思いました。

もちろん、学校教育の一環としても。

今しか見れません。

今だからこそ、です。

正殿の遺構は小屋に覆われて

小屋越しに見ることができます。

これまでも正殿の床下に見ることができましたが、

照明や見せ方が変わっているので、

初見と同様の気分で見学しました。

保護のためか、下部が砂?でおおわれていて

見られるのは基壇の高さの上半分程度のみとなっています。

右側が志魯・布里の乱(1453年)で焼けたとされている(Ⅱ期)遺構で、

左側がその後の再建、

つまり尚泰久や尚徳が住んでいたころ(Ⅲ期)の首里城の遺構です。

奥の布積部分は正殿の中央階段。

他は雑積みになっていますが、

いそいで再建した故ともいわれますが、

これは裏込め石で(表面の切り石は再利用で撤去))のでは、

との見方もあります。

埋文講座で聞いた、

発掘に携わっていた上原靜先生の話によると、

今回の被災で発掘された時よりも石の表面が変色し、

チョークのようにもろくなっている

(→白墨(白炭?)化)

とのことでした。

文責/和々

結構知らない人も多いのですが、

世界遺産で登録されているの「首里城跡」とは、

まさにこれらの遺構(群)のことなのです。

御内原の後之御庭からの風景。

小屋があったところが正殿です。

奥は奉神門。

東のアザナにも登りました。

鎖之間の庭園が見えます。

継世門にはネットがかぶさっていました。

補修作業に入るのかな…?