涸沼から那珂川へ下る涸沼川が、沼から川に変わる左岸一帯はこの辺の穀倉地帯で、秋成新田と呼ばれ、今でも広い水田が広がっています。ちょうど稲刈りも終わりました。

天保6年(1835)に、ここ大場村の大場太衛門が願い出て,藩主の徳川斉昭が奉行の吉成又右衛門たちに命じて開墾し、「秋成新田」という名は,斉昭がつけたと言われています。

吉成又右衛門(信貞)は藤田幽谷の門下、剣・槍・銃・射の武術にも優れ郡奉行となり斉昭公の改革に側近として尽力しました。弘化元年(1844年)に徳川斉昭が幕命で謹慎となった際には藩主の無実をうったえて処罰されました

その秋成地区に鹿島神社が建っており、その本殿の鞘堂(風雨から保護するため覆う建物)軒先に古い丸太が吊るしてあります。

側にある木札に書かれているのを見ると、

斉昭公は水戸八景「広浦の秋月」の帰路、郡奉行の吉成又右衛門の案内でここへ来て、鹿島神社を祀れとご神木の杉の苗をお手植えしたが、斉昭の後を追うように枯れてしまったと記されています。

「鹿島神社ご神木の由来 此の御神木は天保11年7月23日水戸烈公広浦乃御成先から吉成奉行のご案内にてこの秋成に立寄り氏子の丹精をねぎらへ後にこの地に鹿島の大神を移し祀れと自ら唐鍬を取りて杉苗1本を植えこれを神木とせよとし永く鎮護し仰げと命ぜられたり後烈公萬延元年薨去と共にその後を追へ枯死したるものなり村民相謀り公の思徳に報いんためにこの神木を奉納し長く保存するものなり」

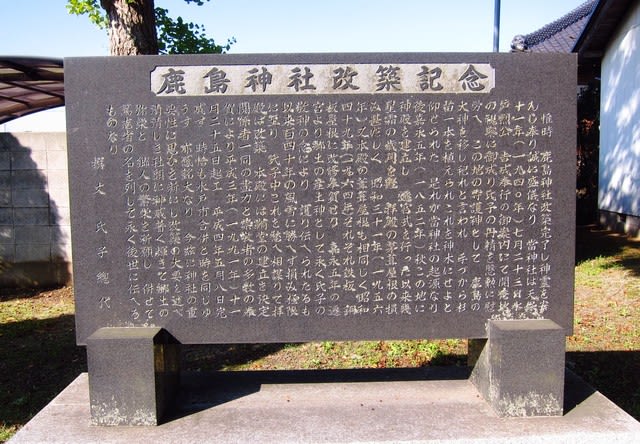

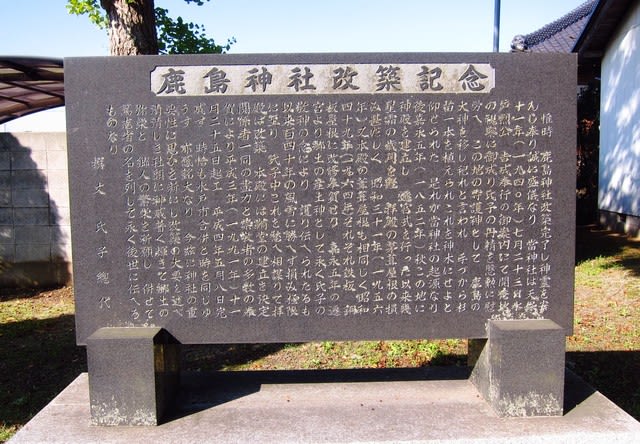

これがこの神社の起源となり、寛永5年(1852)この地に神殿を建立しましたが、長い年月の傷みが激しく屋根などの補修を続けてきましたが、平成3年(1991)拝殿の改築と本殿に鞘堂を建てたことを記す碑が建っています。

本殿傍らのマテバシイの実が降っています。このあと立寄った近くの鉾神社境内に落ちていた普通のスダシイの実と比べると、ずっと大きめですが、詳しい方の話では味はスダジイより落ちるそうです。

天保6年(1835)に、ここ大場村の大場太衛門が願い出て,藩主の徳川斉昭が奉行の吉成又右衛門たちに命じて開墾し、「秋成新田」という名は,斉昭がつけたと言われています。

吉成又右衛門(信貞)は藤田幽谷の門下、剣・槍・銃・射の武術にも優れ郡奉行となり斉昭公の改革に側近として尽力しました。弘化元年(1844年)に徳川斉昭が幕命で謹慎となった際には藩主の無実をうったえて処罰されました

その秋成地区に鹿島神社が建っており、その本殿の鞘堂(風雨から保護するため覆う建物)軒先に古い丸太が吊るしてあります。

側にある木札に書かれているのを見ると、

斉昭公は水戸八景「広浦の秋月」の帰路、郡奉行の吉成又右衛門の案内でここへ来て、鹿島神社を祀れとご神木の杉の苗をお手植えしたが、斉昭の後を追うように枯れてしまったと記されています。

「鹿島神社ご神木の由来 此の御神木は天保11年7月23日水戸烈公広浦乃御成先から吉成奉行のご案内にてこの秋成に立寄り氏子の丹精をねぎらへ後にこの地に鹿島の大神を移し祀れと自ら唐鍬を取りて杉苗1本を植えこれを神木とせよとし永く鎮護し仰げと命ぜられたり後烈公萬延元年薨去と共にその後を追へ枯死したるものなり村民相謀り公の思徳に報いんためにこの神木を奉納し長く保存するものなり」

これがこの神社の起源となり、寛永5年(1852)この地に神殿を建立しましたが、長い年月の傷みが激しく屋根などの補修を続けてきましたが、平成3年(1991)拝殿の改築と本殿に鞘堂を建てたことを記す碑が建っています。

本殿傍らのマテバシイの実が降っています。このあと立寄った近くの鉾神社境内に落ちていた普通のスダシイの実と比べると、ずっと大きめですが、詳しい方の話では味はスダジイより落ちるそうです。