遅咲きの紅梅、「江南所無」の老木にカタツムリが這っています。調べてみると日本のカタツムリは700~800種もあるそうで、とても判別できません。殻が右回りの渦で、ありふれた種の「ミスジマイマイ」でしょうか。

玄関近くの名花「満月」の根元にはキノコが…、多分サルノコシカケ科に属するキノコです。樹齢が大きく弱った木に入りこみ分解して栄養とし、枯れる原因にもなるというので心配です。

「左近の桜」の幹には、苔と羊歯がびっしりと付いています。葉の裏に胞子嚢があるノキシノブ(軒忍)という羊歯で、寄生植物ではなく着生植物といい、桜の栄養を盗んではいないということですが…。

弾痕と刀疵が長押に残る廊下手前の蝋梅の実がまだ残っています。6月に生った実が落ちずにいます。明治元年の10月1日、ここで藩内抗争の最後の戦いが行われ、200人近い若い命が散っていきました。

その蝋梅に「ヘクソカズラ」が絡みついていました。悪臭があることから付いた名前ですが、花自体は可憐で、屈曲した長い2本の花柱が花冠からのぞいています。

弘道館をつくった9代藩主斉昭公の七言絶句「弘道館に梅花を賞す」を吟じる方が結構見られます。ここでは気持ちの入り方が違うと聞きました。この日も斉昭公の名の付いた「烈公梅」に向かって尺八を伴奏に吟じていました。

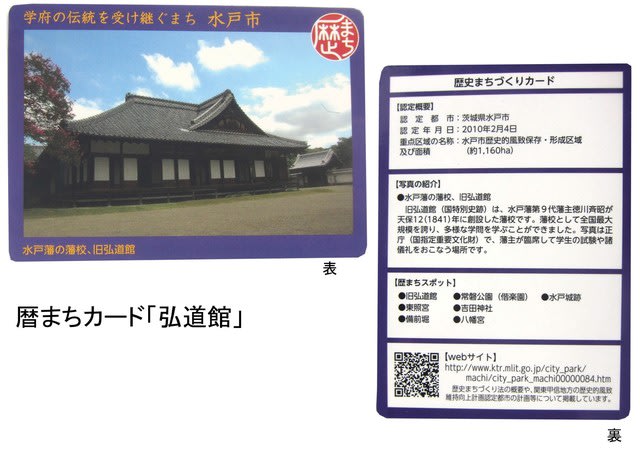

再掲載!! 「歴まちカード」弘道館の無料配布が始まりました。

歴史まちづくりカード(歴まちカード)とは、国土交通省の各地方整備局が平成29年10月から始めた、歴まち認定都市の象徴的な風景写真や歴史まちづくり情報を紹介したカード型パンフレットです。大きさ6.3センチ✕8.8センチで、茨城県では水戸弘道館と真壁の街並みの2種類が各15000枚発行され、弘道館のカードは8月23日から、水戸城三の丸の弘道館入口事務所で配布しています。(一人一枚です。)