桜田門外の変は、安政7年(1860)3月3日(新暦では3月24日)に江戸城桜田門外で、水戸藩の脱藩者17名(うち神官3名)と薩摩藩士1名が大老井伊直弼を暗殺した事件です。

前日夕刻に品川宿相模屋にて決別の酒杯を交わし、藩士、神官の身分に応じてそれぞれ除籍願いをしたためたといわれます。

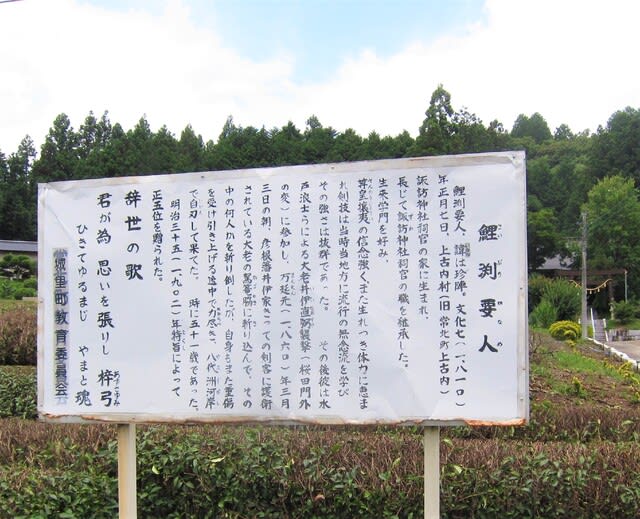

その一人鯉淵要人(こいぶちかなめ)は、常陸国上古内村(城里町)の鹿島・諏訪神社の神官で幼い時より文武の道を好み、加倉井砂山、藤田東湖に師事、特に剣(神道無念流)に長じていたといわれます。

尊攘の運動に身を投じ、神官たちのリーダーである斎藤監物と行動を共にし桜田門外の変に参加、左翼から井伊直弼一行を襲撃しています。しかし深傷を負い歩行困難となり八代洲河岸にて自刃、遺体は塩漬けの上、小塚原回向院に仮埋葬されました。

辞世の句は、「君がため思ひを張りし梓弓ひきてゆるまじやまと魂」。享年50歳、参加の志士の中では最年長でした。

その後桜田門外変などの志士の遺体は改葬されることになり、文久3年(1863)11月丁重に洗い清められた遺体は羽二重の衣服で盛装されて長持ちに納められ、要人も11月28日に各村々からの奉仕の担ぎ手により威儀を正して先祖の地に埋葬されました。

墓名碑は小塚ヶ原回向院での法名「英節」、近在の人々がこぞって行列を迎えたといわれています。

辞世の句は、「君がため思ひを張りし梓弓ひきてゆるまじやまと魂」

しかし元治元年(1864)天狗党の乱以降、尊攘派が粛清された水戸藩内では、勢力を持った門閥派による尊攘派への弾圧が激しくなり、市川三左衛門派の農兵などによる打ち壊しが相次ぎました。子孫の神官さんのお話では、鯉渕家も襲われて家半分を壊されたそうで、今も残る柱の刀傷などを見せていただきました。

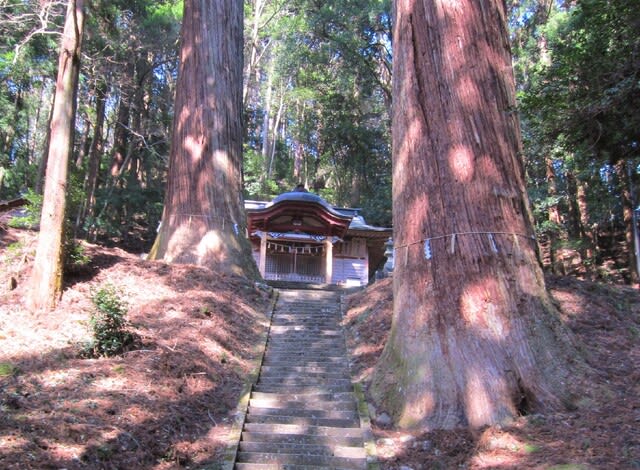

鹿島神社は社伝によると、祭りを司る神、天児屋根命(あめのこやねのみこと)が金鷲に駕って古内山に現れ、村人たちに武甕槌神降臨の地なり、社を建て従神の建御名方神・建葉槌神(たけはづちのかみ)の二神を配して祀るべしと託宣する。古の地名を鹿島の神に因んで「那賀郡鹿島郷古内村」と謂うと出ています。

もう一人の神官、海後磋磯之介(かいごさきのすけ)は、常陸国本米崎村(那珂市)の三嶋神社の神官の四男として生まれました。

20歳の頃、水戸に出て剣術と砲術を学び、高橋多一郎や斎藤監物らの影響を受けて尊攘運動に参加し、安政6年(1859)戊午の密勅返納の命令が出ると長岡宿(茨城町)に屯集して返納を防ごうとしました。これが桜田門外の変につながり、当日は江戸城の堀に面した右翼から井伊直弼の駕籠を襲撃したといわれます。

指を切り落とされながらも現場を脱した磋磯之介は、実兄粂之介の養子先の吉田八幡神社(常陸大宮市)の高野家に隠れ、さらに菊池剛蔵と名を変え会津や越後に潜伏、明治維新後は警視庁や茨城県警などに勤務し、神官を経て明治36年(1903)没、享年76歳。

吉田八幡神社は、久寿2年(1155)相模国三浦大介義明が植えたと伝わる、樹高約58mの三浦杉で知られています。磋磯之介は当初屋敷内の「神座」という部屋に匿われましたが、探索が厳しくなるとこの裏山に潜み、兄がこっそり食料などを届けたと伝わります。

墓は、水戸藩2代藩主徳川光圀公が藩士のために創設した常磐共有墓地にあります。

襲撃実行者で明治まで生き残ったのは増子金八と磋磯之介の二人だけです。

なお、教育学者の海後宗臣氏の祖父になります。

本米崎三島神の祭神は大山祇命(おおやまつみのみこと)で創建は708~715年頃といわれます。

この地の地名である海後から推察しても、当時の久慈川は今より川幅が広く神社のすぐ下まで汽水域が来ていたため、ここが久慈川を渡る奥州への街道の中継地になり、その守り神として時の権力者の崇敬を集めていたと思われます。

参道脇のスダジイは推定樹齢800年、樹高17m、目通り9.2m…、磋磯之介も毎日見上げていた大木です。

※参加したもう一人の神官、斎藤監物は拙ブログ「斎藤監物と静神社 2020.5.27」で紹介させていただきました。