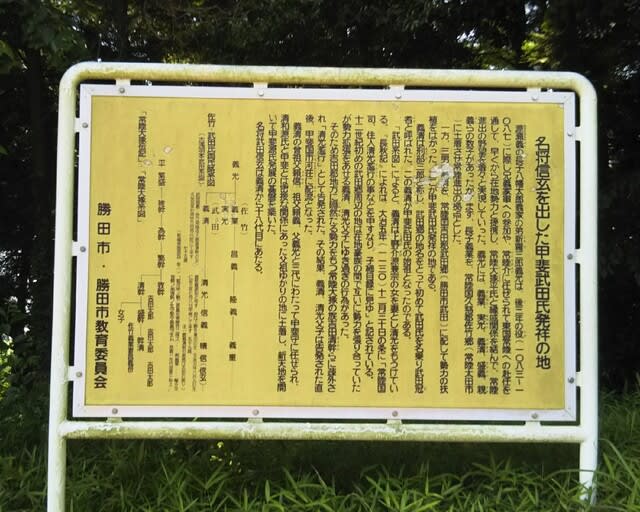

武田信玄で知られる戦国時代の名族、甲斐武田氏の発祥の地は常陸の国那賀郡武田郷という、昭和43年(1968))の志田諄一氏の説が定説とされています。

前九年の役で鎮守府将軍として安倍氏を討った源頼義の三男義光は、近江国の新羅明神で元服したことから新羅三郎と称されました。(長男義家は、山城国の石清水八幡宮で元服したことから八幡太郎と称されました)

義光は後三年の役(1083~1089)で兄義家を助けるため官職を棄てて参戦し武名を高め、常陸介に任ぜられ常陸国への進出を図ります。まず長男の義業に常陸大掾吉田清幹の娘を娶らせて久慈郡佐竹郷(常陸太田市)に配し、義業の長男昌義は「佐竹冠者」と呼ばれ、これが以後800年の歴史を刻む佐竹氏の祖となりました。

義光の三男義清は、那賀郡武田郷に配され地名にちなみ武田氏を名乗り「武田冠者」と呼ばれて、ここに武田氏が誕生します。しかし武田義清とその子清光は、土着の豪族との勢力争いで朝廷に訴えられて、甲斐国に配流になりますが、今度はその新天地で甲斐源氏の礎を築きあげ、17代後には武田信玄が出現します。

義清父子が居住した館跡は那珂川左岸の河岸段丘、武田台地の突端部、舌状に伸びた要害の地で東西に深い谷津の地形を利用した平山城です。館跡は湫尾(ぬまお)神社境内に続く標高20mくらいの丘陵で、摺鉢山とよばれていましたが、常磐線敷設や土砂採掘により崩されてしまいました。

遺蹟や発掘資料などが乏しいので、当時の絵巻物などを参考に中世の武士の館を再現した武田氏館が「ふるさと創生事業」の一環として平成3年に建てられました。門には板塀がめぐらされています。

厩には、なんと造られた馬がいます。小学生の校外学習では喜ばれるかもしれません。

主屋の造りは、主屋と玄関をつなぐ中門の張り出しが特徴の主殿造りと呼ばれる建築様式です。甲斐武田氏発祥に関係する資料や,甲冑、刀、武田遺跡出土資料などを展示しています。

この一帯は旧石器時代から平安時代にかけての集落跡が存在した武田遺跡群で、出土した石器や土器なども展示されています。

展示されていた「武田三代軍記」(享保5年(1720)刊行)の家系図、14代信縄の孫が晴信(信玄)になります。

義清、義光の人形が飾ってあります。規模の小さな復元でなく復興模擬の館なので、当時に思いを馳せることは難しい気がしますが、ここが戦国時代に名を馳せた武家の発祥の地という視覚的な役目は果たしていると思います。

館の東側にある湫尾(ぬまお)神社は、創建は不明ですが慶安元年(1648)に再建されたという記録が残っているそうです。ご祭神は素戔嗚尊(スサノオノミコト)です。

平成25年に不審火で焼失しましたが平成30年に再建され、まだ木の香が匂うような色合いでした。

武田郷の鎮守武田大明神とも称されており、元禄年間には水戸藩2代藩主徳川光圀公が神鏡を納めたと伝わります。

館跡の東側は常磐線が走っています。比高約20mの台地から見た南側には、那珂川のもたらす豊かな米作地帯が広がっています。

一帯の南崖付近には鬱蒼として樹木が茂り、テイカカズラ(定家葛)がいっぱい垂れ下がっていました。

式子内親王に思いを寄せた藤原定家が、内親王の逝去後も忘れられず葛に生まれ変わって彼女の墓にからみついたという伝説から命名されました。葉や茎を切ると有毒の白い乳液が出ます。