朝の散歩。

近くのスーパーまで家内に頼まれてプリペイドカードのチャージがてら、ですが。

役場の向かいに建設中の青洲(せいしゅう)高校があります。

青洲高校は、市川高校、増穂商業、峡南高校の三校が統合された県立高校で、この4月から開校になります。

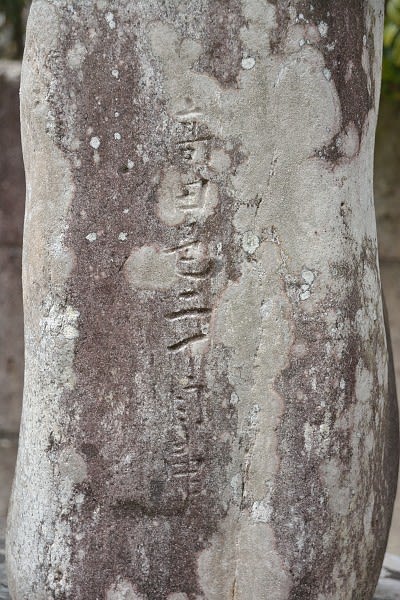

青洲という名前は、明治時代にこの地に紡績工場を設立した実業家、渡辺青洲(以下青洲)に由来しています。

青洲の本名は信(市川の豪商・渡辺寿の婿養子となって改名)、山梨の殖産に貢献したほか、岳父・本人・息子の三人で2万5千冊ほどの蔵書を持った図書館(青洲文庫)をつくり公開したことで知られています。

青洲文庫の蔵書は後に東京帝国大学に売却・寄贈されています。

実際には青洲文庫の名前が、高校名の由来になっているのでしょう。

青洲文庫は、山梨日日銀行市川支店のある場所に立っていました。

子供の頃は、立派な蔵のような建物を見た記憶があります。

高校の名前に個人の名前(号)を付けるのは珍しいのかな?

「市川高校の名前を存続させて」という地域住民(特に市川大門地区)の強い要望に対して、「旧高校名は使わない」「町の名前(市川三郷町、富士川町、下部町)は使わない」という条件の元に校名募集して決めたそうですが。

私は、近くを流れる三つの川(釜無川、笛吹川、芦川)が合流して富士川となることから「富士川高校」の名前で応募したのですが、上記の理由でボツになりました(多分)。

ちなみに、我が家では、長女だけが市川高校の出身です。

建物本体は(少なくても外からは)完成し、現在周辺の整備を行っています。

正面玄関前にはまだ重機が。

古い校舎(市川高校)や体育館、文化創造館(りんどう館)などを取り壊し、全体が完成するのはまだまだ先のことになります。

近くのスーパーまで家内に頼まれてプリペイドカードのチャージがてら、ですが。

役場の向かいに建設中の青洲(せいしゅう)高校があります。

青洲高校は、市川高校、増穂商業、峡南高校の三校が統合された県立高校で、この4月から開校になります。

青洲という名前は、明治時代にこの地に紡績工場を設立した実業家、渡辺青洲(以下青洲)に由来しています。

青洲の本名は信(市川の豪商・渡辺寿の婿養子となって改名)、山梨の殖産に貢献したほか、岳父・本人・息子の三人で2万5千冊ほどの蔵書を持った図書館(青洲文庫)をつくり公開したことで知られています。

青洲文庫の蔵書は後に東京帝国大学に売却・寄贈されています。

実際には青洲文庫の名前が、高校名の由来になっているのでしょう。

青洲文庫は、山梨日日銀行市川支店のある場所に立っていました。

子供の頃は、立派な蔵のような建物を見た記憶があります。

高校の名前に個人の名前(号)を付けるのは珍しいのかな?

「市川高校の名前を存続させて」という地域住民(特に市川大門地区)の強い要望に対して、「旧高校名は使わない」「町の名前(市川三郷町、富士川町、下部町)は使わない」という条件の元に校名募集して決めたそうですが。

私は、近くを流れる三つの川(釜無川、笛吹川、芦川)が合流して富士川となることから「富士川高校」の名前で応募したのですが、上記の理由でボツになりました(多分)。

ちなみに、我が家では、長女だけが市川高校の出身です。

建物本体は(少なくても外からは)完成し、現在周辺の整備を行っています。

正面玄関前にはまだ重機が。

古い校舎(市川高校)や体育館、文化創造館(りんどう館)などを取り壊し、全体が完成するのはまだまだ先のことになります。