市川三郷町内の道祖神巡りも今回で4回目です。

町の南側にある3つの道祖神を回ります。

まずは保泉(ほずみ)の道祖神。

三丁目の南側、今の南線通りの宝寿院山門への入り口にあります。

周りが駐車場になってしまっているので、かどに道祖神がポツリと残された形になってしまっています。

保泉の道祖神も双体神で、割とカタチも残っていますが、建立時期は不明とのことです。

他の時期不明の道祖神と同じく、江戸後期あたりの建立らしいのですが。

次は、御陣屋(ごじんや)の道祖神。

御陣屋というのは、江戸時代の代官所のこと、それが地名になりました。

そして明治時代になると郡役所が置かれ、その後市川小学校が立てられました。

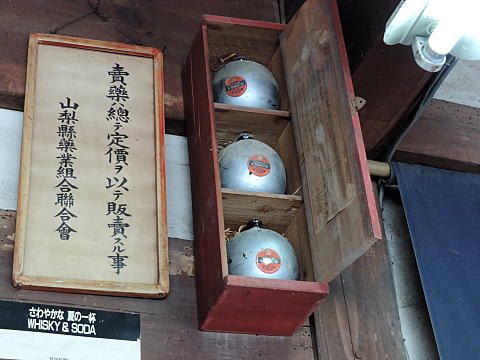

昭和38年に長屋門だけが今の場所に移されました。

今は道祖神の石碑が門の中に残っているだけです。

他の道祖神と比べると、ただ四角い石碑だけなので、ちょっとありがたみが...。

何となく、割と新しく建てられたのかもしれませんね。

ちなみに「道祖大神」と彫られています。

最後は、町の南側の平塩の丘にある、平塩の道祖神。

ここは「河内路(かわちじ)」別名駿州往還という山梨と静岡を結ぶ古い街道のあったところだそうです。

日本三大急流の一つである富士川(今はその面影はありませんが)の川沿いの道は、ずっと後世にできた道。

昔は草深いこんなところを通って、静岡に行っていたんですね。

道祖神が置かれているのは、正の木社という場所。

ここは先日同級生でお花見をしたところですが、この入り口にぽつんと石碑が立っています。

ここの道祖神も双体神ではなく、「道祖大神宮」と彫られた石碑が立っているだけです。

※「甲州・市川のまちづくり読本」より

町の南側にある3つの道祖神を回ります。

まずは保泉(ほずみ)の道祖神。

三丁目の南側、今の南線通りの宝寿院山門への入り口にあります。

周りが駐車場になってしまっているので、かどに道祖神がポツリと残された形になってしまっています。

保泉の道祖神も双体神で、割とカタチも残っていますが、建立時期は不明とのことです。

他の時期不明の道祖神と同じく、江戸後期あたりの建立らしいのですが。

次は、御陣屋(ごじんや)の道祖神。

御陣屋というのは、江戸時代の代官所のこと、それが地名になりました。

そして明治時代になると郡役所が置かれ、その後市川小学校が立てられました。

昭和38年に長屋門だけが今の場所に移されました。

今は道祖神の石碑が門の中に残っているだけです。

他の道祖神と比べると、ただ四角い石碑だけなので、ちょっとありがたみが...。

何となく、割と新しく建てられたのかもしれませんね。

ちなみに「道祖大神」と彫られています。

最後は、町の南側の平塩の丘にある、平塩の道祖神。

ここは「河内路(かわちじ)」別名駿州往還という山梨と静岡を結ぶ古い街道のあったところだそうです。

日本三大急流の一つである富士川(今はその面影はありませんが)の川沿いの道は、ずっと後世にできた道。

昔は草深いこんなところを通って、静岡に行っていたんですね。

道祖神が置かれているのは、正の木社という場所。

ここは先日同級生でお花見をしたところですが、この入り口にぽつんと石碑が立っています。

ここの道祖神も双体神ではなく、「道祖大神宮」と彫られた石碑が立っているだけです。

※「甲州・市川のまちづくり読本」より