趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

◯自 大阪駅発行 京鶴線開業40周年記念乗車券

1977(昭和52)年3月に◯自 大阪駅で発行された、京鶴(けいかく)線開業40周年記念乗車券です。

右側部分に乗車券の付いているオーソドックスな様式の記念乗車券で、大阪印刷場で調製されたものです。

乗車券部分を少々大きくしてみました。

若草色こくてつ地紋の金額式券で、京都から国鉄バス200円区間ゆきの金額式券になっています。

記念券の左側には「現在の国鉄バス」というバスの写真がありますが、1970年代に製造されていた三菱ふそうのMR400系列になっており、時代を感じさせます。

バスの写真部分を拡大してみました。

裏面です。

裏面の記念券部分には京鶴線の解説と路線図が描かれています。そして、乗車券部分には、料金機対応でしょうか、券番の他に「200円区間」と記載されています。

京鶴線は1937(昭和12)年3月に鐵道省が路線を開設して以来、現在の西日本JRバスに継承されるまで、民間事業者に移管されることなく運営されている自動車線で、京都駅と鶴ヶ岡停留所間の75kmを結ぶ、「省営バス京鶴線」として開業しています。

当時、「京都府殿田附近ヨリ福井県小浜ニ至ル鉄道」である小鶴線という鉄道路線の敷設計画があり、鉄道線の先行という意味合いで開設されていたもので、翌年に周山駅から山国線をはじめとした支線網が開業されたようです。

その後、一部の支線が廃止されたものの、国鉄民営化および西日本JRバスへの分社化後に行なわれた大幅な路線の整理によって、支線だけではなく京鶴本線の末端区間が廃止され、現在は京都駅と周山駅を結ぶ1路線だけが残されています。

この時に京鶴線は高雄・京北線に線名が改称され、現在に至っています。

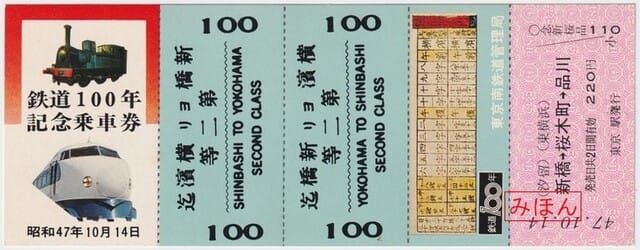

東京駅発行 鉄道100年記念乗車券

本日、10月14日は鉄道の日です。これは旧暦の1872(明治5)年9月12日(新暦の1872年10月14日)に新橋(汐留)~横浜(東横浜。現・桜木町駅周辺)間に鉄道が開業したことと、1921(大正10)年10月14日に鉄道開業50周年を記念して東京駅丸の内北口に初代の鉄道博物館が開館したことを記念して、翌年の1922(大正11)年に当時の鉄道省が制定した「鉄道記念日」に因みます。

今年は鉄道開業150周年ということで、全国的に記念のイベントが開かれていますので、目にする機会も多いかと思います。

今回は鉄道開業150周年に因み、ちょうど50年前の鉄道開業100年の際に国鉄東京南鉄道管理局が発行した記念乗車券を御紹介いたしましょう。

今からちょうど50年前の1972(昭和47)年10月14日、東京駅で発行された鉄道100年記念乗車券です。しおり型の記念券に、桃色こくてつ地紋のA型矢印式大人・小児用券が付いています。

乗車券は新橋(汐留)から横浜(東横浜・桜木町)を経由して品川に戻るルートで、当時の運賃ですと、新橋~桜木町間が営業キロ28.9kmの120円、桜木町~品川間が営業キロ24kmで100円ですので、往路分と復路分を合計した220円が発売価格になる、有効期間が発売日共2日間の連続乗車券に相当するものと思われます。

乗車券部分を見ますと、発駅である新橋駅は開業時の場所が汐留駅(廃駅)にあたることから「(汐留)」と記載され、折り返し駅である横浜駅は開業時の場所が東横浜駅(廃駅。現在の桜木町駅に相当)にあたることから「(東横浜)」と記載されているものと思われます。

実際に当時、同区間を蒸気機関車のC57が牽引する臨時の旅客列車である「鉄道100年記念号」が運転されており、記念バッチが別途必要ではありましたが、その列車に乗車する際の乗車券としても使用されたようです。

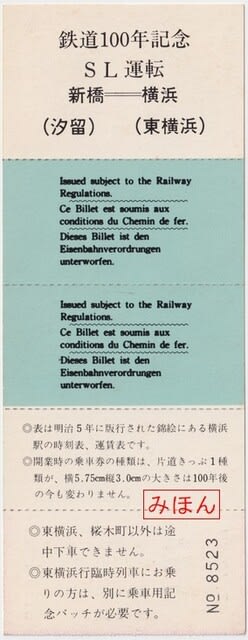

裏面です。案内文によりますと、東横浜(桜木町)駅以外では途中下車はできないとのことで、この辺も連続乗車券のルールに則っているようです。

仁宇布駅発行 びふか松山湿原 観光記念往復乗車券

1979(昭和54)年11月に、美幸(びこう)線仁宇布(にうぷ)駅で発行された美深駅までの往復乗車券です。

青色こくてつ地紋のD型大人専用往復乗車券の付いた「秘境 びふか 松山湿原 観光記念」の観光記念乗車券で、札幌印刷場で調製されたものと思われます。

国鉄末期の北海道では様々なD型の観光記念乗車券や入場券が発売されておりましたが、往復乗車券の付いた券は比較的珍しいものであったと思います。

この券は実際に仁宇布駅で発売されたものではなく、当時の美深町長が、美幸線が営業係数3,859(100円の収入を上げるのに3,859円が必要)という日本一の赤字路線であったことを逆手に取り、美幸線沿線のPRのため、11月25日に東京銀座の三越百貨店、11月27日に大阪心斎橋筋のそごう百貨店に持ち込んで発売したもので、この券は大阪で発売されたものになります。

日付の「54.11.27」は、当日催事場で発売する理由によってダッチングではなく、印刷となっています。実際に駅で発売されたものには日付の印刷はされていなかったような記憶があります。

裏面です。びふか松山湿原の説明が記載され、表面に発行箇所名が入っているからでしょうか、この券は裏面の発行箇所名の記載はありません。

美幸線は名寄本線美深駅から仁宇布までの営業キロ21.2kmの路線で、1985(昭和60)年7月に廃止されてしまった興浜北線の北見枝幸駅まで開通する予定でありましたが、全線開通とならないまま、仁宇布駅から先の区間が未成線となっていました。

美深町が町ぐるみで応援した美幸線でしたが、国鉄から町に対して廃止申請とバス転換の提示がなされると存続が断念され、1985(昭和60)年9月に路線バスに転換のうえ、全線廃止になっています。

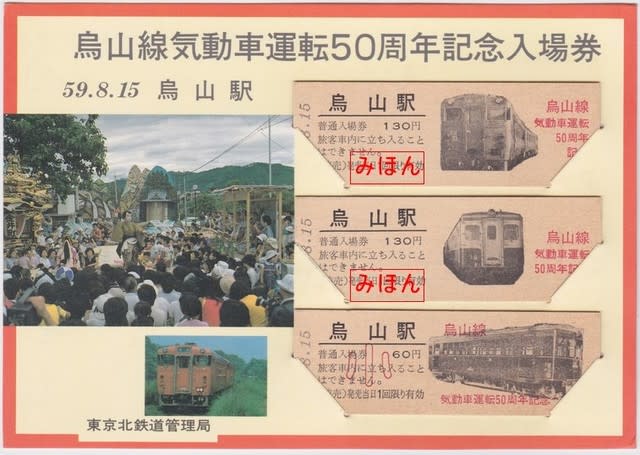

烏山駅発行 烏山線気動車運転50周年記念入場券 ~その2

前回エントリーで烏山線烏山駅で発行された「烏山線気動車運転50周年記念入場券」 の全容を御紹介いたしましたので、今回はその中に封入されています券を御紹介致しましょう。

上から1枚目の券です。

白色無地紋の小児専用D型券で、東京印刷場で調製されたものです。

この記念入場券は発売日が1984(昭和59)年7月25日でしたが、券の日付は50周年となる翌月8月15日という前売り券でありますため、「発売当日1回限り有効」の文言の前に前売り券であることを示す「(前売)」の表示があります。

右側には烏山線に初めて導入された気動車であるキハ40000形気動車の写真になっています。

裏面です。

キハ40000形の簡単な説明があります。

真ん中の2枚目の券です。こちらは白色無地紋の大人専用D型券で、同じく東京印刷場で調製されています。

右側にはキハ10形気動車の写真になっています。この車両はキハ40形が入線する2代前の車両でした。

裏面です。なぜか形式は記載されておらず、ただ「昭和48年頃の烏山線の気動車」とだけの説明です。

一番下の3枚目の券です。こちらも白色無地紋の大人専用D型券で、同じく東京印刷場で調製されています。

右側には当時の最新税気動車であったキハ40形の写真となっています。

裏面です。こちらも形式は記載されておらず、ただ「現在の烏山線気動車」とだけの説明です。

きょうは鉄道記念日

今日は鉄道記念日です。拙ブログは何年も更新させていただいておりますが、「隔日更新」となっている関係で、意外と鉄道記念日に更新日が当たるのは少なかったような気がします。

今回は鉄道記念日に因み、鉄道100年であった昭和47年10月14日に東京駅で発行された、鉄道100年記念の乗車券を御紹介致しましょう。

桃色こくてつ地紋のA型矢印式券がついたもので、新橋~横浜間および横浜~新橋間の復刻乗車券と当時の時刻表が付いています。

乗車券部分を拡大してみました。

発行駅は東京駅ですが、乗車券は汐留駅を由来とする新橋駅から、横浜駅を由来とする桜木町駅、そして品川駅に戻るという行程となっています。

桜木町駅のところにカッコ書きで「東横浜」と記載されている謎めいた券です。

裏面です。

注意書きを読むと理解できますが、この券は鉄道100年を記念して、新橋(汐留)駅から横浜(東横浜)駅間に運転されたSL列車に乗車できるようになっているため、このような表記となったと思われます。

汐留駅と東横浜駅は共に貨物駅ですから、この券の運賃は新橋駅と桜木町駅間で計算されているようです。

東横浜駅は東海道本線の貨物支線である「高島線」にあった貨物駅で、桜木町駅に隣接していましたが、昭和56年に廃止されてしまっています。現在は桜木町駅のバスロータリーとなっており、同駅と横浜港新港埠頭に存在した横浜港駅(廃駅)まで結んだ路線も存在し、現在では「汽車道」として歩道化されて現存しています。

今から145年前の明治5年10月14日、新橋~横浜間29kmが開通し、明治天皇の臨席のもと、新橋(のちの汐留)駅と横浜(現・桜木町)駅両駅で盛大な開業式典が挙行され、翌日から正式営業が開始されています。これを記念して、大正11年に国鉄は10月14日を鉄道記念日に制定しています。

実際には日本で初めて鉄道が開通したのは、明治5年6月12日で品川駅~横浜駅間であったようですが、これは仮営業であったということで、本営業である10月14日が採用されたようです。

その後、国鉄が民営化されると何か具合の悪いことがあったのでしょうか、平成6年に「鉄道の日」と改名されて、鉄道記念日とは言われなくなったようです。

JR東日本 三鷹~国分寺間 高架化記念入場券

平成21年12月にJR東日本中央線の三鷹~国分寺間の高架が完成した時に発行された、記念入場券です。

厚めの台紙に硬券の入場券が挟まっているタイプの記念入場券です。

では、表紙を開けてみましょう。

表紙を開けると、高架化によるメリットについての記載があります。

見開いたところです。

3ページ目には、武蔵小金井・東小金井・武蔵境駅の硬券入場券が挟んであります。三鷹~国分寺間の高架化という記念入場券ですが、なぜか三鷹および国分寺駅の入場券がなく、途中駅だけとなっています。

では、券を仔細に見てみましょう。

初めに武蔵小金井です。

大阪印刷場のデザインを彷彿させるもので、一番上に「中央線三鷹~国分寺間高架化記念」とあり、発売当日1回限り有効の文言のみ入っています。

裏面です。裏面には、旅客車内に立ち入れないこと、自動改札機が使用できないこと、発売時刻から2時間以内1回限り有効であることが記載されています。

こういう記念入場券全般に言えることですが、ここで言うところの「発売当日」「発売時刻」というのはどのように判断するのか、よくわかりません。

発売時刻を記入する欄さえ無く、日付も予め打たれてしまっていますから、実態として実使用することは想定していないものと思われます。

東小金井分の券です。

武蔵境分の券です。

裏面は図示いたしませんが、発行箇所名が異なるだけで、武蔵小金井のものと様式は同じです。

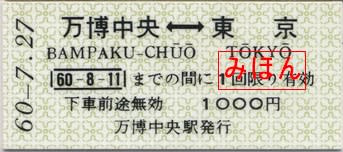

'85 科学万博 JNR Memorial Ticket ~その2

前回エントリーに続き、国鉄水戸鉄道管理局が発行したJNR Memorial Ticketの台紙の内側について御紹介いたしましょう。

「科学万博」の記念乗車券としてふさわしくすべく、当時としては画期的な素材を使用した乗車券の「目玉」であるホログラムとセラミックスについて、台紙の内側に説明が記載されています。

ホログラムは今ではお札やクレジットカードなどに使用されていますので珍しくも何ともありませんが、まだそのような虹色に輝くものを見たことがありませんでしたから、この台紙を手にした時は「科学ってすげーな」と思ったものです。

それより驚いたのは、セラミックスを使用した乗車券です。

地紋は食券などで見かけそうな文様が描かれていますが、前売りの記念乗車券として発行される乗車券の様式を踏襲しています。

様式的に、どことなく等級制があった頃の1等車(2等級時代)の乗車券を彷彿させます。

その上には従来の厚紙で作成された硬券が付いています。

緑色こくてつ地紋のB型相互式券で、東京印刷場にて調製されています。こちらはセラミックスのものよりも、ますます1等乗車券という感じが出ています。特に「BAMPAKU-CHUO TOKYO」のローマ字は、活字が躍っているところが「まんまそのもの」です。

セラミックスのものと異なる点として、こちらには昔指定券を一緒に購入した乗車券に捺印された、前売りであるという意味の「〇前」の符号が付けられ、発行箇所名の右側には循環番号と思われる「③」の表記があります。

セラミックスという新素材で乗車券を作成した当時の国鉄の企画力は今まででは考えられない斬新さを感じますが、できあがった乗車券が硬券であったり、しかも、その様式が一世代前のものであったりして滑稽さが拭えない「新旧混合作」となってしまったこれらの乗車券は、国鉄の乗車券史の中でも異例の乗車券であったと言えるかもしれません。

'85 科学万博 JNR Memorial Ticket ~その1

昭和60年7月の科学万博開催中、国鉄水戸鉄道管理局では「異例」とも言える、JNR Memorial Ticketという乗車券が発行されました。

今となっては何ということない素材なのですが、当時としては最先端の画期的な素材であったのでしょう、表紙にホログラムを使用して科学万博のシンボルマークが描かれ、中に入れられている乗車券はセラミックスが使用された硬券が入っていました。

裏表紙です。

券番が見える窓があり、科学万博のシンボルマークの下には「日本国有鉄道水戸鉄道管理局」と記され、その下には科学万博の意匠利用の承認番号が記載されています。

表紙を開けるとお目当ての硬券が出てきます。

台紙の内側については、次回のエントリーで御紹介いたしましょう。

〇讃 高松駅発行 宇・高ホーバークラフト就航記念 記念入場券

昭和47年11月に予讃線高松駅で発行された、宇・高ホーバークラフト就航記念入場券です。

国鉄四国総局が発行したもので、高松印刷場で調製されたしおり型の、入場券部分が白色無地紋の大人・小児用となっています。

図柄部分にはホーバークラフトの「かもめ」が、水しぶきを上げて運航している写真が印刷されております。

裏面です。

裏面にはホーバークラフトの概要と、就航船「かもめ」の説明が印刷されています。

ホーバークラフトは上から吸い込んだ大量の空気を艇体の下に吹き込み続けることで浮上するクッション艇や空気浮揚艇とも呼ばれる快速艇で、国鉄宇高航路では昭和47年11月に就航し、民営化後の昭和63年4月に廃止されるまでの16年間、「急行船」として運航されました。

ホーバークラフトは運賃の他に急行料金が必要でしたが、通常の連絡船が所要1時間かかるところを僅か23分で結んでいたことから、「海の新幹線」と呼ばれ、ビジネス客の需要が多かったようです。

就航時にはMV-PP5型7号艇の「かもめ」1隻をが三井造船からリースされ、検査等の非常時に同型である「はくちょう」を適宜レンタルするという2隻体制で運航されましたが、2隻の定員が52名と船体が小さかったため、昭和55年にはMV-PP5型18号艇という船体を延長させて定員66名とした「とびうお」が就航し、「かもめ」は三井造船に返却されました。

「とびうお」は国鉄が正式に購入した船舶で、以後のホーバークラフトは1隻体制となり、昭和63年のホーバークラフト廃止時まで運航されています。