趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

頸城鉄道 新黒井から百間町ゆき乗車券

前回エントリーで御紹介いたしましたくびき野レールパークでのイベントですが、頸城自動車の記念品販売ブースには頸城鉄道の硬券乗車券も販売していました。

廃札ですが、国鉄との連絡駅である新黒井駅発行の百間町ゆきの片道乗車券です。青色TTDてつどう地紋のB型相互式券で、日本交通印刷にて調製されたものと思われます。販売されているものはこの一種類のみでした。

2等表記となっていますので、昭和35年以降に設備されたことは確実ですが、昭和43年10月1日付けで同区間が部分廃止されていますので、定かではありませんが、部分廃止によって生じた残余券である可能性があり、この期間に使用されていたものと思われます。

頸城鉄道自動車 鉄道往復車内券

新潟県上越市にある「くびき野レールパーク」で年に数回開催される公開イベントへ行って参りました。

くびき野レールパークは、頸城鉄道が廃止されてから30年以上経過していますが、奇跡的に兵庫県六甲山中に保存されていた頸城鉄道の車両を移設して保存されている場所です。

※ 頸城鉄道ホジ3型気動車(左側)とDC92型ディーゼル機関車

頸城鉄道は、かつて頸城鉄道(後の頸城鉄道自動車、現・頸城自動車)が新潟県直江津市の新黒井駅と東頸城郡浦川原村(いづれも現在の上越市)の浦川原駅を結んでいた軽便規格の鉄道路線でした。地元では「〇」の中にアルファベットの「K」があしらわれた社紋に因んで「まるけい」と呼ばれて親しまれていましたが、昭和43年に新黒井~百間町間および飯室~浦川原間を部分廃止して国鉄との連絡駅の無い孤立した路線となります。それが旅客離れに拍車をかけ、昭和46年に全面廃止されてしまっています。

頸城鉄道は管理人が中学生時代に鉄道雑誌の写真で初めて見た時、個性の強い車両群の虜となり、それ以来軽便鉄道に興味を持つようになった思い入れのある路線であるだけに、エンジンこそ当時のものではないものの、それらの車両が実際に動き、しかも乗車できるというこの夢のようなイベントに念願かなって訪問することができました。

ここで頸城自動車の記念品販売ブースに思いもよらないものが売られていましたので、即購入です。

同鉄道で使用されていた、鉄道往復車内券というものです。

これは往復用の車内補充券であり、車掌が携帯して発売していました。頸城自動車の方によりますと昭和30年代に使用されていたもので、50年以上経った今、本社の書庫を整理していて出てきたものだそうです。

鉄道往復車内券の表紙です。

右上に册番が表記され、中央下に頸城鉄道自動車の社名があります。

券は3片制になっており、上から「報告片」「往路券」「復路券」となっています。

「口報」と記載された1枚目の券で、報告片となるものです。わら半紙のような紙質で、册番のみ赤字で印刷されています。社内完結の往復乗車券でありますので、「頸城鉄道(往復)車内券」と表記されています。そして、予め通用期間は2日に設定されています。

中央部に駅名が列記された駅名式で、上段が発駅、下段が着駅となっており、駅名は発駅欄のみに記載されていますので、発駅として駅名欄にパンチを入れ、着駅は「着」の欄に入れて発券したそうです。

2枚目は「口往」と表記された往路用の券です。

青色のツルツルした大変薄い紙質となっており、特別補充券の控片に使用されるようなペラ紙で、かつて郵便局で書留郵便物を差し出すと渡されたノンカーボンとなる前の引受証のような用紙です。

車内発売して下車時にすぐ回収してしまうからでしょうか、できるだけ簡素に作成されたようで、かなりペラペラで、扱いが悪いとすぐに破けてしまいそうです。

3枚目は「口復」と表記された券で、復路用の券です。

これは桃色JPRてつどう地紋の券で、往路用とは違って上質紙となっています。復路用ではありますが、駅名表記は往路用のものと同じ順序となっており、発券はパンチで穴を開けて区間の表示をしますので、発駅と着駅の表記が実際に乗車するのと逆の表記になってしまいます。

八甲田丸発行 車急式連絡船グリーン券(自由席用)

発行年が不明ですが、青函連絡船八甲田丸船内で発行された連絡船グリーン券(自由席用)です。

緑色国鉄地紋の車急式となっています。

戴きものなので発行された経緯が分かりませんが、自由席グリーン船室で検札の際、グリーン券を所持しない旅客に対して乗務員が発券したものと思われます。

発券の際、日付および乗船便を記入して発券していたようですが、良く見ますと検札鋏の跡があり、入鋏の上発券されてものと思われます。

検札鋏痕を拡大してみました。丸印に錨のマークとなっています。

青函連絡船の自由席グリーン券は乗船前に国鉄駅もしくは旅行代理店で購入するか、船内にある案内所で硬券のグリーン券を購入するのが一般的だと思っていたのですが、このような車急式のクリーン券の存在に気づいたのは青函連絡船が廃止された後のことでした。

(船内案内所光景)

(船内案内所光景)

もしかすると、JR化後の船内においても、JR北海道の「口北」符号のある車急式グリーン券も存在したのかもしれません。

なお、掲載の写真は2010年8月1日にエントリーの「青函連絡船案内所発行 東京都区内ゆき乗車券」にも使用したもので、 「思い出鉄道探検団」の管理人様に転載の許可をいただいております。

東京急行電鉄 渋谷駅発行 区間変更券(券売機券)

2011(平成23)年9月に東京急行(東急)東横線渋谷駅で発行された区間変更券です。

ラッチ内の精算所横に設置されていた精算機で発券されたもので、桃色PJRの券売機券紙が使用されています。

同駅の区間変更券には拙ブログ3月15日エントリーの「東京急行電鉄 渋谷駅発行 区間変更券」で御紹介いたしましたような手書き様式のものが有名ですが、通常の精算であれば精算機で対応しておりこちらの精算方法が通常の取扱いのようです。

この券の様式を見てみますと大変特徴あるレイアウトであることに気づきます。左上に記載されている「区間変更券」および原券発駅、右上に記載されている領収額は一般的であると思われますが、領収額の下に精算した駅およびそのローマ字が記載され、あたかも原券発駅である代官山から渋谷までの券として発券されているように思えてしまいます。

そして、それらの表記の下には「東急線→(実際は三角矢印)150円区間」とあり、一世代前の同社券売機券のような記載方法となっています。

自動改札による集改札が基本の同社ですので問題は無いと思いますが、いささか視認性に劣るレイアウトです。

このような区間変更券は、他事業者との乗換精算の際に発行されるのが一般的ですが、この渋谷駅区間変更券の場合は東横線渋谷駅「(東横)渋谷」と田園都市線渋谷駅「(田都)渋谷」が同一のラッチ内にないための特殊な取り扱いからきたものであるがため、このようなおかしな様式になってしまったのでしょう。

しかし、東京メトロにも飯田橋駅など同じような例の駅がいくつかありますが、ここまで特徴のある区間変更券ではありません。

なお、この区間変更券は本年3月15日に東横線と田園都市線が地下の同一駅となったことで過去のものとなってしまっています。

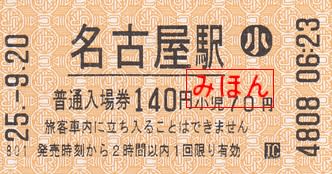

JR東海 名古屋駅入場券専用券売機

JR東海の名古屋駅の名物と言えば名鉄百貨店に前にある6mほどの背丈のある巨大マネキンの「ナナちゃん」かも知れません。

(ナナちゃん)

(ナナちゃん)

管理人的に名物と思っているのが、御紹介の券売機です。

この券売機は新幹線乗り場、精算所横にあるのですが、案内板の通り、入場券だけを発売する券売機なのです。

国鉄時代の、しかも券売機の黎明期には、比較的大規模な駅では入場券専用の単能式券売機が設備されているところがありましたが、券売機がいろいろな券種を発売できるようになった現在、未だに専ら入場券のみを発売する券売機は、全国的に見ても珍しい存在であると思います。

券売機そのものは通常の近距離きっぷを発売できる機種なのですが、なぜか入場券しか発売できないようになっています。

実際にお金を入れてみました。

本当に入場券のボタンしか表示されません。「御希望のボタンにふれてください」とありますが、御希望を訊かれても選択の余地がない状況です。

出てくる券は期待を見事に外し、何の変哲もないものが出てきます。桃色JRC地紋の券売機券で、特段珍しい要素はありません。

名古屋駅は入場券需要が大変多い駅となっています。

本来目的は「お迎え」や「お見送り」のために列車に乗らない利用客が購入のうえ駅構内に入ることですが、かなりの割合で他駅とは違う目的で利用されています。

名古屋駅のホームには、ホーム毎に違った業者がきしめん屋を出店しており、お昼時となると地元サラリーマンがそれらのきしめんを食べる目的で入場券を購入して駅構内に入るのだとか。

また、夕方になると立ち飲み屋になる店舗もあり、今度は入場券を購入して立ち飲み屋に行く需要が多いそうです。入場券には「2時間以内」という有効期限があるので、長居しないで済むから敢えてホームで飲むという方もいるそうです。

梅小路蒸気機関車館 入場整理券

自宅の片づけをしていましたところ、 すごい物が出てきました。

すごい物が出てきました。

昭和48年3月に発行された、梅小路蒸気機関車館の入場整理券です。昭和48年3月と言いますと、東京在住の私が父に連れられて初めて見学に行ったときのもので、かれこれ40年もの間、我が家の屋根裏部屋で眠っていたわけです。同館のホームページを見ると現在の大人入館料金が400円ですので、実に4倍の金額になっています。

「入場整理券」とは何とも国鉄チックな響きの名称です。普通の博物館や資料館であれば「入館券」でしょう。

この券には同館保存機であるD51200号機の写真となっていますが、ネットで調べますと他にもいろいろな機関車の券が存在するようですので、ロットごとであったのでしょうか、たびたび写真が差し替えられ、周りの枠の色も青かったり赤かったりと替えられていたようです。

写真のD51200は昭和13年に鉄道省浜松工場で竣工したカマで、新製当初は稲沢機関区に配置され、その後昭和18年に米原機関区、昭和20年に大垣機関区、昭和25年に中津川機関区と転属し、晩年は昭和47年に梅小路機関区に移り、当時としては国内唯一の動態保存のD51となっています。券の説明には昭和14年製と書かれていますが、1938年製なので昭和13年製造が正当であると思われます。

梅小路に配置された後のD51200はランボードに白いラインが入れられ、黒いナンバープレートのピカピカの機関車になっていますが、中津川での現役時代の姿には艶はなく、決して綺麗な機関車ではなかったようです。そして、ナンバープレートは青く塗られていたとのことです。

入場整理券の裏面です。

D51200号機の解説が書かれております。竣工図や配置図などの詳しいものはなく、一般の見学客が分かるような簡単なものとなっています。

裏面で気になったのが入場整理券部分の裏面です。その部分を拡大してみましょう。

券番の左側にあるアルファベットの「B」は発行窓口もしくは循環記号のようなものと思われます。

問題はその下の表記です。「大阪鉄道管理局発行」となっており、大阪鉄道管理局(大鉄局)が直接維持管理していたことを表しています。現在、同館はJR西日本が所有し、運営は同社関連の外郭団体である交通文化振興財団に委託されています。

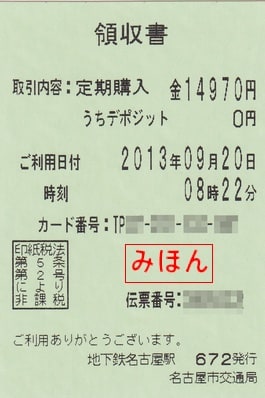

名古屋市交通局 定期券領収書

名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)名古屋駅で発行された、定期券領収書です。

緑色無地紋の感熱券紙で、裏面は黒色の磁気幕となっています。券売機で定期券を購入し、領収書発行のボタンを押すと発券されます。

この領収書にはJRや民営鉄道などの民間の鉄道会社のものとは違い、公営地下鉄ならではの記載が目を引きます。

「印紙税法第5条第2号により非課税。」

何のことかと思われる方も多いかと思います。これには「印紙税法」という法律が絡んでいます。印紙税法は課税物件や納税義務者・課税標準・税率・納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された日本の法律です。

ではいったい、領収書に記載された印紙税法第5条第2号とはどのような法律なのでしょうか?

第5条には以下の条文が謳われています。

第2号で言う「地方公共団体」というのが公営交通にあたるもので、簡単に言えば、名古屋市営地下鉄のような地方公共団体が発行した文書(ここでは領収書)については、3万円以上の取引であれ、印紙税を課さないということなのです。

ですから、民間各社が発行する定期券の領収書には本社所在地を所管する税務署に対し、3万円以上の取引が発生した場合には200円の印紙税を支払うために収入印紙を貼ることになっているためにその旨についての記載がありますが、ここでは印紙税が課されないため、このような独特な言い回しとなっているわけです。

恐らく他の公営交通についても同じことが言えるため、定期券の領収書には他にもこのような記載のあるものが多く存在するものと思われます。

矢岳越えの入場券 (矢岳駅・真幸駅)

前回エントリーで大畑駅の入場券を御紹介いたしましたが、同区間の駅である矢岳駅および真幸駅にも運転関係の駅員が配置され、入場券の発売も行われていました。

昭和59年12月に矢岳駅で発行された硬券入場券です。白色無地紋のB型券で、門司印刷場で調製されたものです。

矢岳駅も山の奥にある駅ですが、駅前に小さな集落が存在し、他の駅とは趣が異なります。しかし、昭和61年の同区間自動閉塞化に伴って無人化されてしまっています。

こちらは真幸駅で発行されたものです。やはり白色無地紋のB型券で、門司印刷場で調製されたものとなっています。

同駅は肥薩線の中で唯一宮崎県に位置する駅で、大畑駅同様にスイッチバックの構造になっています。かつて急行「えびの」が運転されていた時は大畑駅・矢岳駅とともに急行停車駅となっていましたが、特急列車は停車駅となっていませんでした。

しかし、大畑駅と真幸駅はスイッチバックの構造であるため通過することはできず、列車は停車しても客扱いをしない運転停車扱いの駅でした。

ここも昭和61年の同区間自動閉塞化に伴って無人化されてしまっています。

矢岳越えの入場券 (大畑駅)

矢岳越えとは、肥薩線の熊本県と宮崎県の県境にある矢岳峠付近の区間で、天下の難所と呼ばれているところです。霧島連山を望む車窓からの絶景は「日本三大車窓」の一つとして知られ、JRとなった現在では観光列車である「いさぶろう」「しんぺい」号が運転されています。

拙ブログ管理人のHNであるisaburou_shinpeiはこの「いさぶろう」「しんぺい」号の名前からとったものです。

この名は明治時代にこの区間の開通に尽くした二人の偉人である鉄道院総裁・後藤新平と逓信大臣・山縣伊三郎にちなんだもので、矢岳駅を出て最初のトンネルである矢岳第一トンネルにその名が残されています。明治42年11月21日開通した全長2,096メートルトンネルは、肥薩線で最も長いトンネルとして知られています。

このトンネルは南側へ向けて25パーミルの下りの片勾配となっており、この勾配と人里離れた山奥ということもあり、資材搬入の困難さや、水分の多い凝灰岩のために湧水が多く、工事はかなり難航し、青函トンネル工事に匹敵する大工事だったと言われています。

トンネルの人吉側のポータルの上には山縣伊三郎の揮毫で「天険若夷」(てんけんじゃくい)、吉松側には後藤新平の揮毫で「引重致遠」(いんじゅうちえん)の扁額が取り付けられています。

これらの言葉を繋げて読むことにより、「天下の難所を平地であるかのように工事したおかげで、重い貨物であっても、遠くまで運ぶことができる」という意味になっています。

そのような険しい山中に敷設された肥薩線の矢岳越え区間(人吉~吉松)は1日に5往復しか列車が走らない閑散区間ではありますが、途中駅である大畑駅・矢岳駅・真幸駅には、大畑駅と真幸駅のスイッチバックの関係で、国鉄時代には運転関係の駅員が配置されており、入場券の発売もありました。

昭和59年12月に大畑(おこば)駅で発行された硬券入場券です。白色無地紋のB型券で、門司印刷場で調製されたものです。青森県の大畑線にも大畑駅がありましたが、こちらは「おおはた」と読みます。

大畑駅は当初からスイッチバックにおける信号所および蒸気機関車への給水が目的で開設された駅で、周囲には人家はなく、集落まで徒歩で約1時間ほどかかるような場所に位置しています。そのような駅ですので乗降するための利用客は殆どなく、同区間の自動閉塞化が行われた昭和61年には無人化されてしまっています。

備中高梁駅 硬券入場券

前回エントリーで広島印刷場のアンダーラインの位置がおかしいミス券を御紹介いたしましたが、同じく広島印刷場の80円券でまた違ったミス券が発見されています。

昭和54年2月に発行された、備中高梁駅の硬券入場券です。白色無地紋のB型券となっています。

アンダーラインは正当な位置となっていますが、「普通入券場」となってしまっています。恐らくこのミス券もアンダーラインのミス券と同じように他にもゲリラ的に発生しているものと思われますが、あいにく手元にはございません。

この券によって分かることですが、「普通入場券」という部分は1本化された一つの活字となっているものではなくひとつひとつ活字を拾って印版が作成されていたことが推察できます。

| « 前ページ |