趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

営団地下鉄 浅草駅発行 新橋接続 大崎・目黒間ゆき片道連絡乗車券

前回エントリーで営団地下鉄(現・東京メトロ)九段下駅で発行された、中野接続、荻窪ゆきの片道連絡乗車券を御紹介いたしましたが、同じく営団地下鉄から国鉄線への連絡乗車券で、着駅が複数ある区間用のものがございましたので御紹介いたしましょう。

昭和37年5月に地下鉄浅草駅で発行された、新橋駅接続の大崎・目黒間ゆきの片道連絡乗車券です。青色JPR地紋のA型矢印式大人・小児用券で、山口証券印刷系の帝都交通印刷で調製されたものと思われます。

着駅は「大崎・目黒間」となっていますので、大崎駅と目黒駅の他、五反田駅が含まれます。

裏面です。

他の連絡乗車券同様に銀座線新橋駅での接続が指定されている旨が印刷されており、渋谷駅等の他の駅での接続は出来ないこととなっています。

当時はこのような区間での普通旅客の国鉄線との連絡運輸が行われていたようですが、国鉄末期には国鉄線との普通旅客の連絡運輸は東西線や千代田線といった相互乗入れをしている区間のみとなっており、その他の接続駅については定期旅客に限定されたまま、現在の東京メトロに引き継がれています。

営団地下鉄 九段下駅発行 中野接続 荻窪ゆき片道連絡乗車券

前回エントリーで荻窪駅で発行された、中野駅接続、地下鉄50円区間ゆきの片道連絡乗車券を御紹介いたしました。地下鉄線内の運賃帯が異なりますが、逆方面の連絡乗車券がございましたので御紹介いたしましょう。

昭和42年3月に営団地下鉄(現・東京メトロ)九段下駅で発行された、中野駅接続の国鉄線荻窪ゆきの片道連絡乗車券です。

青色JPRてつどう地紋のA型矢印式大人・小児用券で、山口証券印刷系の帝都交通印刷で調製されたものと思われます。

発駅が国鉄からとなります前回エントリーの券が変則的な金額式券であったのに対し、地下鉄からの券については着駅が指定された、変則的な矢印式券です。

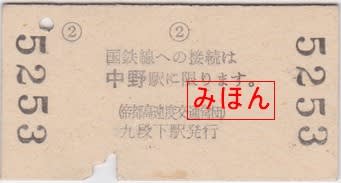

裏面です。

こちらの券も「国鉄線への接続は中野駅に限ります。」という注意書きがあり、乗換経路についてのトラブルを防止しているものと思われます。

荻窪駅発行 中野接続 地下鉄50円区間ゆき片道連絡乗車券

昭和42年11月に荻窪駅で発行された、中野駅接続、地下鉄50円区間ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色こくてつ地紋の金額式A型大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

国鉄末期の同区間の乗車券は東京印刷場管内でよく見かけたB型の金額式券となっていましたが、この頃はA型券が使用されていました。

変則的な金額式券で、発駅の右隣に「(中野 接続)」と接続駅が明記され、二つ目の矢印の右隣は「地下鉄 50円区間」という表記になっています。これは、当時の営団地下鉄(現・東京メトロ)から国鉄線への連絡乗車券と様式的に似ており、両者がある程度様式を統一させたものと思われます。

また、国鉄末期では「営団線」となっていましたが、この当時は「地下鉄」という表記になっており、様式的にかなり違っています。

裏面です。

「地下鉄線への接続は中野駅に限ります。」という注意書きがありますが、これは新宿駅などの中野駅以外の接続駅まで行って地下鉄に乗り換えることもできると勘違いする旅客への対策であったものと思われます。

いすみ鉄道 2011.11.11 記念乗車券

前回エントリーで国鉄木原線時代の大多喜駅で発行された総元ゆきの片道乗車券を御紹介いたしました。いすみ鉄道になってから、同社ではこくてつ地紋の硬券乗車券が多数発売されていますが、その中で手持ちの券で同じ区間の乗車券を探してみましたが、残念ながらありませんでしたので、同じ大多喜駅で発行された、終着駅の上総中野ゆきの券がございましたので御紹介いたしましょう。

2011(平成23)年に11.11.11.を記念して発行された、2011.11.11 記念乗車券の中の一枚です。

桃色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、関東交通印刷で調製されたものと思われます。同社の国鉄時代の硬券乗車券を再現した中の一枚です。

東京印刷場で調整された券をプロトタイプとしているようですが、「下車前途無効」の文字が半角ではなく全角でしたら、もっと国鉄券らしくなったかもしれません。

11.11.11.の記念ということでしたが、購入日が当日ではありませんので、敢えて日付については入れないままにしてあります。

記念乗車券の全容です。

当時、なかなか面白い券だと思い、発売を知るや否や、現地に購入することを目的とし、キハ52の急行列車の旅を楽しんで来ています。

最近、同社社長のブログのなかで、キハ52の調子が悪いことが年に数回くらいあるようです。動態のキハ52は大変貴重ですし、相棒のキハ28に至っては単行運転ができませんから、貴重な国鉄型気動車が少しでも長く走れることを祈りたいと思います。

大多喜駅発行 総元ゆき片道乗車券

昭和29年3月22日に、木原線大多喜駅(現・いすみ鉄道大多喜駅)で発行された、総元駅(現・いすみ鉄道総元駅)ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものと思われます。

日付だけを見ますと昨年の今日である平成29年3月22日に発行されたように思えますが、今から64年も前の昭和29年3月22日に発行されたことは明確です。

発行駅である大多喜駅は、現在ではいすみ鉄道の本社が併設されている駅となっており、開業以来唯一の有人駅です。(大原駅と国吉駅にも係員がいらっしゃいますが、売店要員のため、無人駅扱いです。)

一方、着駅である総元駅は木原線が大多喜駅から同駅まで延伸開業した時に終着駅として開業した駅でしたが、木原線が上総中野駅まで再度延伸開業した際に途中駅になっています。当初は交換設備もある有人駅であったようですが、戦時中に交換設備が廃止されて棒線駅となり、昭和40年代に無人化されているようです。

木原線は上総中野駅まで開業していますが、当初計画では上総中野駅から上総亀山駅までも延伸し、久留里線と接続のうえ木更津駅を目指す予定であったようです。しかし、上総中野駅で小湊鉄道と接続することによって房総半島横断計画が達成され、当初計画は頓挫したまま、JR化後の昭和63年3月にいすみ鉄道へ移管されて現在に至っています。

東京急行電鉄 小田急江ノ島線連絡運輸開始記念乗車券

昭和59年4月に、東京急行電鉄(現・東急電鉄)の新玉川線(現・田園都市線)渋谷駅で発行された、小田急江ノ島線連絡運輸開始記念乗車券です。

緑色PJRてつどう地紋のD型券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

この券は長津田~中央林間間の開業を記念するものではなく、連絡運輸が開始されたという、比較的珍しい内容の記念乗車券です。

「昭和59年5月20日まで有効」ということで発売するときに日付を入れる必要は無いのですが、購入した日は開業日であったので、記念として入れられるように窓口にダッチングが置かれていて、希望すれば日付を入れてもらうことができました。

券面には当時の最新型電車である小田急電鉄の8000型電車と東急電鉄の8500型電車が描かれ、連絡運輸開始を記念したものであるため、小田急電鉄片瀬江ノ島までの連絡乗車券となっています。

発駅は「(新)渋谷」駅で、田園都市線の渋谷~二子玉川園(現・二子玉川)駅間が新玉川線という別路線であった時代の表記になっています。

現在では東急田園都市線は渋谷駅から中央林間駅までの営業キロ31.5kmの路線となっていますが、かつては途中の二子玉川園(現・二子玉川)駅から溝の口駅までの路線で、のちに長津田駅まで延長され、この券が発行された昭和59年4月9日に中央林間駅までの全線が開業しています。

渋谷駅から二子玉川園駅までの区間は新玉川線という別路線で、上の国道246号(玉川通り)を走っていた玉川線という軌道線の代替路線として建設された地下路線でしたが、平成12年8月に田園都市線に統合されています。

中央林間駅までの全線開業に伴って、同線は同駅にて小田急江ノ島線へ乗換ができるようになり、同時に連絡運輸が開始されています。

裏面です。

発行駅名は裏面に記載されており、発駅同様「(新)渋谷」駅となっています。

かつて「(新)渋谷」駅は同じ東急電鉄の東横線の渋谷駅とは「別の駅」として管理されており、新玉川線の渋谷駅を「(新)渋谷」駅と呼び、東横線の渋谷駅は「(東横)渋谷」駅と区別されていました。

平成12年の田園都市線統合以降は「(田都)渋谷」駅に改称されていますが、平成25年3月に東横線渋谷駅が地下化されると両駅は一つの駅となり、現在は別々の管理はされていないようです。

東武鉄道 熊谷から130円区間ゆき乗車券 ~その2

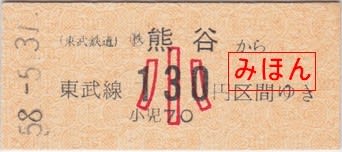

前回エントリーで東武鉄道熊谷駅から130円区間ゆき大人専用乗車券を御紹介致しましたが、同駅には小児専用券もございましたので御紹介致しましょう。

大人券と同じ、昭和58年5月に秩父鉄道熊谷駅で発行された、130円区間ゆきの小児用片道乗車券です。黄褐色東武鉄道自社地紋のB型金額式小児専用券で、足利印刷で調製されたものと思われます。

東武熊谷線は、JRおよび秩父鉄道熊谷駅から妻沼駅までを結んでいた営業キロ10.1kmの路線で、地元では妻沼(めぬま)線とも呼ばれていたようです。

全線非電化の路線で気動車による運転が行われていましたが、収益が悪く、気動車の運用や保守・点検を行うのは高コストであることから、この券が発売された翌日の昭和58年6月1日に全線が廃止されてしまっています。

熊谷駅は秩父鉄道と共同使用駅となっており、途中の上熊谷駅と石原駅の中間地点の分岐点までは秩父鉄道併用区間となっていました。

これは当初、妻沼方面から来た線路が秩父鉄道線をオーバークロスして南側に平行し、熊谷駅南側に熊谷線のホームを設置する予定であったようですが、軍事上早急に中島飛行機(現・富士重工業)への要員・資材輸送を実現しなければならない路線で工期を短縮する必要があったため、秩父鉄道の複線化用地と熊谷駅ホームを使用して開業したことが、秩父鉄道が駅業務を受託していた理由のようです。

現在も併用区間の線路は残されていますが、踏切の部分はアスファルトで埋められており、本来の秩父鉄道複線化をする気配は感じられません。

東武鉄道 熊谷から130円区間ゆき乗車券 ~その1

昭和58年5月に東武鉄道熊谷線(廃線)熊谷駅で発行された、130円区間ゆき片道乗車券です。

黄褐色東武鉄道自社地紋のB型金額式大人専用券で、足利印刷で調製されたものと思われます。

東武鉄道の熊谷駅は秩父鉄道熊谷駅と共同使用駅となっており、出札業務は秩父鉄道が受託しておりましたため、発駅名の前には秩父鉄道委託券であることを示す「〇秩」の符号が付けられています。

裏面です。

券番の他に「発売当日限り有効」および「下車前途無効」の注意書きと発行箇所名が印刷されていますが、裏面の発行箇所名に、なぜか「〇秩」の符号が付けられておりませんでした。

〇委 歌神駅発行 札幌ゆき片道乗車券

昭和49年5月に歌志内線(昭和63年廃止)歌神駅で発行された、札幌ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋の大人専用矢印式千切り軟券で、札幌印刷場で調製されたものと思われます。大きさはB型券より若干小さく、回数乗車券のような雰囲気です。

同駅は駅近隣の民間商店に乗車券発売業務が委託された簡易委託駅で、設備されていた券は軟券となっていました。

駅周辺には歌志内と神威の中間であることより名付けられた歌神炭礦があり、駅名は炭砿に由来しておりますが、歌志内(うたしない)と神威(かむい)で「うたがみ」ではなく、「かしん」と読みます。

歌志内線は、函館本線砂川駅から分岐して歌志内駅まで結ぶ路線で、国鉄からJR北海道に移管されていましたが、国鉄再建法の施行によって既に第2次特定地方交通線に指定されており、昭和63年4月25日に全線廃止となってしまっています。

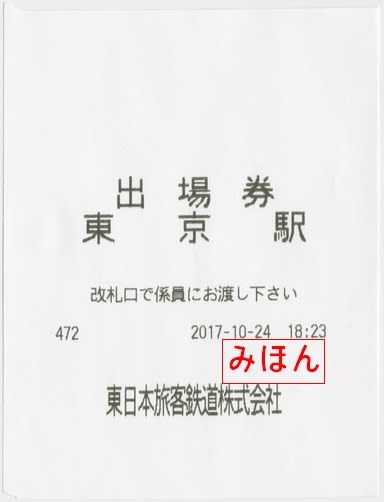

JR東日本 東京駅発行出場券

平成29年10月にJR東日本東京駅で発行された出場券です。

白色のレシートのような感熱ロール紙が使用された券で、新幹線の中間改札口横の出札口で発行されたものです。

当日、新幹線で宇都宮まで行く際、八重洲口より新幹線自由席特急券を購入のうえ入場しましたが、障害事故によって新幹線の運転が見合わせとなり、旅行を取りやめたために乗車券と特急券を払い戻した時に発行されました。

東京駅では特急券の払い戻しは出札窓口に限られており、改札では払い戻しの取扱いはしないようで、本来は改札外の出札窓口での取り扱いになるようですが、改札内の窓口の方が空いて並んでいなかったのでこちらで払い戻しを受けています。

| « 前ページ |