趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

千葉駅発行 250円区間ゆき地図式乗車券

昭和51年8月に千葉駅の券売機で発行された、250円区間ゆきの地図式乗車券です。

桃色こくてつ汎用地紋のA型券で、キレート式券売機で発券されたものです。

経年によるものなのか、それとも券売機に印版をセットした時に位置を間違えてしまったのか不明ですが、印版が左側に寄りすぎて、約1/3程度は見えません。また、印版がずれているために変な力が加わってしまったのでしょうか、図版がかすれてしまい、地図は殆ど意味を為していません。

昭和51年8月の国鉄運賃250円は営業キロ46~50kmの運賃帯で、昭和49年10月以来改定されていませんので、約2年間の間に印版がずれ、このような姿になってしまったと考えるのが一番現実的であると思われます。

このような状態となって乗車券としてどうかと思われるような状態ですが、当時の国鉄現場では、このような券でも当たり前のように使用されていたことに改めて現代とは違う何かを感じさせられます。

この券が発券された2か月後の11月6日に国鉄の運賃が改定され、それまで250円だった運賃が一気に380円となり、実に1.52倍の値上げがされています。

京王電鉄 新宿駅発行JR三鷹ゆき連絡乗車券

平成24年6月に新宿駅で発行された、明大前・吉祥寺経由、JR三鷹駅までの連絡乗車券です。

京王CI自社地紋の特別補充券で発券されています。

乗車経路は新宿~(京王本線)~明大前~(井の頭線)~吉祥寺~(JR中央本線)~三鷹という経路で決して複雑な経路ではありませんが、新宿から三鷹まで行くのにわざわざ京王電鉄を利用する需要は殆ど無いと思われますので、連絡運輸の設定はありますが、吉祥寺接続の連絡乗車券が券売機に設定されていませんでした。そのため、同区間の連絡乗車券を発売するには特補で発券しなければなりませんでした。

現在では新宿駅の券売機に吉祥寺接続が設定されているようですし、乗車券のIC化が進んでいますので、補充券による発売をする必要はないものと思われます。

(北)福島駅発行 赤刷硬券入場券

昭和57年11月の東北新幹線暫定開業当時、福島駅の新幹線中間改札精算所で発行された入場券です。

白色無地紋のB型券で、仙台印刷場にて調製されたものです。

新幹線暫定開業前、福島駅では通常様式の入場券のみを発売しておりましたが、新幹線開業と同時に設けられた中間改札精算所には、赤刷の硬券入場券が設備されました。

それまで、赤刷の硬券入場券は東京駅の中間改札精算所のみに設備されており、米原駅の2重ライン入場券の例がありますが、東海道新幹線の他の駅に赤刷の入場券は設備されていませんでしたので、赤刷券というのは東京駅だけが許された特殊な様式であると思っておりましたので、この券が出た時は大変驚いたものです。

その後、仙台印刷場が閉鎖されると福島駅の赤刷入場券は東京印刷場に移管され、従来の東京印刷場の様式とは異なる、仙台印刷場の様式に準拠した新様式の券が出現しました。

昭和61年8月に同じ窓口で発券された、東京印刷場で調製された福島駅の赤刷券です。

基本的には東京印刷場の様式となっていますが、最下段に発行箇所名が入っている点が本来の東京印刷場様式と異なります。

小児券につきましても大人・小児用券同様、発行箇所名が印刷されたものとなっており、本来の東京印刷場様式とは異なっていました。

アルピコ交通 新島々駅 電車・バス兼用券売機

アルピコ交通(松本電鉄)新島々駅には、電車とバス両方の乗車券を発券できる券売機が1台あります。

これがその券売機です。

アルピコ交通は今では数少ない電車とバスの両方を直営で運行している会社ですので、「サイフ」がひとつだからこそこのようなことができるのだと思われます。

ボタン部分です。

見づらいかも知れませんが、上段が電車のボタンで、2段目以降がバスのボタンです。

電車に至っては、一番需要がある松本が一番左にあったり、金額の高い順にボタンが並んでいたりと、特徴的なレイアウトです。

電車の最短区間の乗車券です。

今月10日に発券されたもので、桃色ALPICO自社地紋の券紙のA型券です。

会社名はアルピコ交通となっていますが、左上の社名は「(松本電鉄)」のままになっています。

金額の上の「(他社線無効)」の文言が特徴的です。

一番下に発行箇所名が記載されていますが、「新島々発行」となっており、「駅」の文字がありません。

このような特徴的な電車の乗車券券が発券されましたので、バスの乗車券も期待できます。やはり最短区間の乗車券を購入してみました。

出てきた券を見た途端、一瞬のうちにテンションが下がりました。

なんと、電車の乗車券と全く同じ様式です。

消費税率改定以降、同社の電車の最短区間は大人170円区間なのでこの券が電車用ではないことは明確なのですが、ボタンは分かれているものの、実際には電車であろうとバスであろうと、どちらの乗車券としても使用できてしまいます。

JR東日本 松本駅精算所発行 改札補充券

今月の10日、松本駅の精算所で発行された改札補充券です。

当初、塩尻駅から篠ノ井線の聖高原駅まで行く予定で予めMV端末にて乗車券を購入済でしたが、松本駅で臨時快速リゾートふるさと号の座席に余裕があることを知り、急遽精算所にて区間変更を申し出たものです。

緑色JRE地紋のノンカーボン券紙の軟券で、出札口で使用されている特別補充券と同じ様式です。発行箇所名の「松本〇改」発行という記載が改札補充券であることを示しています。

この改札補充券は塩尻から聖高原ゆきの原券は回収のうえ発行されており、記事欄に「原券回収済」の印が捺され、出札補充券として発券されたものとは趣が異なります。

JR中国バス 田所駅発行 高速バス乗車券

平成17年6月にジェイアール中国バス田所駅で発行された、広島から東京ゆきの高速バス乗車券です。

青色中国JRバス地紋の高速バス用の補充片道乗車券で、ノンカーボン式となっています。

田所駅はもともと国鉄バス川本線の田所駅として開業していますが、JR化後の平成17年6月に川本線が廃止されてJRバスの乗り入れが無くなり、現在は道の駅瑞穂となっているようです。

この券は自分が使用したものではありませんが、購入する際に必ず回収されてしまうかどうかを出札係の方に聞いたところ「間違えなく回収される」とのことだったので、近くのコンビニでカラーコピーをしてから乗車したのだそうです。

バスの乗車券は実使用すると回収されてしまうことが殆どで、高額券となるとなかなか手元に残せないのが難点ですが、この券はこのようにきちんと残せました。

西武鉄道 国鉄委託発行の乗車券

前回エントリーで国鉄武蔵境駅で委託発行された西武鉄道の乗車券を御紹介いたしました。

現在同鉄道にはJR(旧・国鉄)に普通乗車券を委託発売しているような駅はすべて改札分離が行われてしまって現存しませんが、かつては武蔵境駅の他に国分寺駅と拝島駅も国鉄と同一構内に列車が発着し、出改札業務は国鉄に委託されている例がありました。

ただし、他の2駅については武蔵境駅のようにすべての出改札業務が委託されていたのではなく、国分寺駅については多摩湖線乗換精算所が、拝島駅については北口が自社管理となっており、南口が国鉄管理となっていました。

昭和57年12月に国分寺駅で発行された、国鉄委託の乗車券です。緑色西武鉄道自社地紋のB型金額式券で、大人専用券となっています。発駅名の前に「〇西」符号があることから、国鉄委託券であると判ります。

符号の右の「〇A」は国鉄のA番みどりの窓口であることを示し、発駅名右の「〇30」は循環符号です。

昭和60年3月に拝島駅で発行された、国鉄委託乗車券です。緑色西武鉄道自社地紋のB型金額式券で、大人専用券となっています。こちらも発駅名の前に「〇西」符号があることから、国鉄委託券であると判ります。拝島駅は国分寺駅と違って窓口が1つしかないことと、発売規模が小さいことから、窓口番号や循環符号はありません。

昭和57年当時の国分寺駅では、国鉄の券売機の中に1台、西武鉄道専用の券売機も設備されていました。

昭和57年3月に国鉄管理の券売機で発行された、西武鉄道の国鉄委託乗車券です。単能式のキレート式券で、桃色PJRてつどう地紋の汎用券紙が使用されています。

当時の西武鉄道では自社完結券が黄色の自社地紋券紙、連絡乗車券および連絡乗車券が発券できる券売機で発券された自社完結券が桃色自社地紋券紙とされていましたが、西武鉄道の券紙は横に繋がるスミインク式券紙が採用されているのに対し、国鉄の券売機は縦に繋がるキレート式券紙が必要であったため、このような汎用券紙が使用されたものと思われます。

券売機券の場合は駅名の前に「〇西」符号が付けられてはおりませんが、「下車前途無効」の文言の次に「〇西」符号がありました。

国分寺駅はJR化後の昭和63年12月に、拝島駅は平成22年3月に改札分離が行われています。

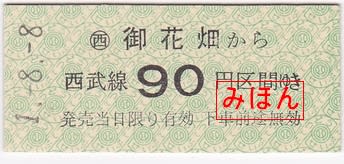

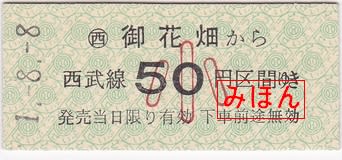

西武鉄道 秩父鉄道御花畑駅発行乗車券

西武鉄道の西武秩父駅と秩父鉄道の御花畑駅は、西武秩父線の複雑な線路形態から西武線完結の運賃計算上同一の駅とみなされ、御花畑駅では長瀞方面より直通運転される列車に乗車して西武線方面へ行く旅客のために西武線の乗車券を発売しており、その発駅は西武秩父ではなく、御花畑となっています。

緑色西武鉄道自社地紋の千切り式軟券で、大人・小児用の金額式券です。140円区間のほかに390円区間・510円区間750円区間の3種類の計4種類のみとなっており、その他の駅までは着駅にて精算となります。これは飯能・所沢・池袋といった主要駅までのものに限定したことが理由であると思われます。

券は昭和30年代から40年代中頃までの同社の乗車券を思わせるようなもので、当初からさほどの需要を見込んではいない様式です。この券は硬券を下に合わせたうえでダッチングを通して日付を入れていただきましたが、係員によってはゴム印で捺印することもあるようです。

発行箇所名は「〇西 御花畑 駅発行」となっており、「〇西」の符号は「西武鉄道」を表すものであると思われます。

硬券時代の同駅乗車券です。

平成元年8月に発行されたもので、緑色西武鉄道自社地紋の金額式券です。当時はまだかなりの駅でこのような硬券乗車券が発売されており、同社の金額式硬券には大人・小児用は存在せず、大人用と小児用のそれぞれが設備されていました。

発駅である御花畑の前に「〇西」の符号があり、西武鉄道扱いであることがわかります。

この「〇西」符号ですが、かつては違う意味で使用されていました。

こちらは昭和59年4月に武蔵境駅で発行された、110円区間ゆきの金額式券です。当時の武蔵境駅は国鉄中央線と西武多摩川線が同じホームに発着しており、構内はひとつになっていました。そして、西武鉄道の出札業務は国鉄に委託されており、国鉄の券売機か、みどりの窓口で発売されていました。

この券も発駅名の武蔵境の前に「〇西」の符号があり、これは御花畑駅のそれと一致します。しかし、これは西武鉄道扱いというわけではなく、国鉄東京西鉄道管理局管内の駅で委託発行されたという意味であり、全く意味が違います。

これは、西武鉄道と秩父鉄道が直通運転を始めたのが国鉄民営化後の平成元年4月からであり、推測するに、既に国鉄民営化によって「御役御免」となった「〇西」符号の活字が、意味は違っていてもこれで充分に意味を為すとの判断によって、めでたく復活したものと思われます。

そのような御花畑駅発行の西武鉄道乗車券ですが、未確認ではあるものの、秩父鉄道での取扱いが3月31日いっぱいで廃止されたらしいとの情報も聞こえてきます。

JR東日本 消費税改定前後を跨いだ自由席特急券の変更

本年3月31日に東京駅のMV端末にて購入した、上野~勝田間の自由席特急券です。

青色JRE地紋の指定席券売機から発券されたものです。

この翌日から消費税率が8%に改定されるに伴い、自由席特急券の料金が変更となりますため、業務にて勝田まで行く予定がありましたので、少しでもお小遣いの足しにしようとフライングして購入しておきました。

3月31日に発券されたものでありますので、料金は購入日を基準として算出されるため、4月30日の使用であっても旧料金が適用となります。

また、翌4月1日発券分から自由席特急券の有効期間が当日限りとなってしまいますが、これも購入日を基準とし、4月30日使用であっても2日間有効となります。

しかし、予定は未定とはよく言いますが、当日勝田まで行く予定がキャンセルとなってしまい、小遣いの足しにしようと企んでいた計画は見事に消え失せ、使い道のなくなった自由席特急券のみが手元に残る始末となってしまいました。

ところが、捨てる神あれば拾う神ありとはよく言ったもので、予定の日よりもう少し先になりますが、今月10日に松本まで行く予定が出来、勝田までの特急券を新宿から松本間の自由席特急券に変更することができました。

原特急券の使用期限があと1週間足らずに迫る4月24日、新宿駅のみどりの窓口で乗車変更をお願いしたところ、差し出されたのがこの券です。

発券日は消費税改定後の4月24日ですが、原特急券が改定前の3月31日発行でありましたために旧料金が適用され、差額は1,010円のみとなりました。また、有効期間も2日間有効のままです。

現代のマルス端末はすごいもので、原券が旧料金・旧有効期間のものであれ、新しい料金・有効期間とせずに発券できる機能があるようです。

恐らくその機能を利用して発券したという意味でしょうか、右上にあります「口乗変」の表記の下に、「0331」という見慣れない数字が記載されています。恐らく、これは3月31日までの旧料金適用であるということを表しているものと思われます。

JR北海道 江差線最終日発行 江差~上ノ国間 往復乗車券

一昨日の5月11日を以って江差線木古内駅~江差駅間の営業運転が終了し、翌12日付けにて廃線となりました。

営業最終日である5月11日に東京都内の某駅で発行された、江差~上ノ国間の往復乗車券です。

(ゆき券)

(ゆき券)

(かえり券)

(かえり券)

当日はあいにく現地には行けませんでしたので、仕方なく地元の駅のMV端末で購入したものです。

往復乗車券ですので、有効期間は発売日共2日間有効となりますが、有効期間内であるにも拘わらず、翌12日には列車の姿を見ることはできません。

昨日からは函館バスの江差木古内線として運行されていますが、旧江差駅(江差ターミナル)~旧上ノ国駅(大留停留所)間の鉄道の乗車券としての効力はあるものの、代替バスの乗車券として使用することはできないという乗車券になってしまっています。

現在の営業規則では有効期間内に鉄道線が廃止されようと往復乗車券の有効期間が短くなることはありませんが、この場合、たとえば往路券のみ使用したとして、有効期間内である復路券の扱いはどのようになるのでしょうか?

| « 前ページ |