趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

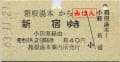

近畿日本鉄道 長距離国鉄連絡乗車券

近鉄天理駅発行の東京都区内ゆき国鉄連絡乗車券です。

天理駅~近鉄天理線~大和西大寺駅~近鉄京都線~京都駅~JR線~東京都区内までの営業キロ562.6㎞に及ぶ長距離区間の常備券です。

近鉄の硬券乗車券はこのように長距離に及ぶ区間でも戦中・戦後に鉄道省が発行した用紙節約タイプのB型硬券となっており、一般的なA型硬券の長距離乗車券とはイメージが異なります。また、上辺に対して下辺のスペースが極端に狭く、全体的に印刷のバランスが悪いです。

御紹介の券はパンチ(入鋏)が上辺に入れられておりますが、下辺に入れられてしまうと、「発売日共4日間有効」の注意書きが欠けてしまいます。もしいい塩梅に「4」の数字のところにパンチが入ってしまえば、有効期間が何日なのかがわからなくなってしまい、何らかのトラブルが発生するのではないかと危惧されるところです。

近鉄は現在でもJR線との広範囲な連絡運輸の取り扱いをしていますが、現在、天理線天理から京都駅を経由してのJR線への連絡運輸はかなり縮小され、JR西日本の米原駅~大阪市内各駅間相互のみの取り扱いになっているようです。

NEWDAYS KIOSK 限定 プルバックトレイン 通勤電車コレクション

またまたやってしまいました。

こんどはNEWDAYS(JR東日本グループのJR東日本リテールネットが運営するコンビニエンスストア)とKIOSK限定の「プルバックトレイン 通勤電車コレクション」で、E231系山手線・209系京浜東北線・E233系中央線・E231系東海道線(湘南新宿ライン・東北線・高崎線かもしれない…)の4種類のブルバックさせる電車のおもちゃで、缶コーヒーについているようです。

会社帰りに同僚から存在を教えられ、即会社の最寄り駅である品川駅改札口の横にあるNEWDAYSへ直行し、毎度の如く全種類購入です。

目的のものは、アサヒ飲料のワンダ「金の微糖」と「朝のカフェオレ」についていました。品川駅という土地柄か、山手線が人気のようで数が少なく、中央線がやたら残っていました。

早速開けて、中を見てみました。

どれも「顔」が違っていて、おのおの別個の金型で製造されたようです。

まずは品川で一番人気の山手線のE231系です。山手線用500番台特有の雰囲気が表現されています。

(2枚目の写真は本物の電車の写真です。)

次は最近めっきり数が少なくなった、京浜東北線の209系です。シリーズの中でこの形式のみJR東日本の最近の形式に付いている「E」の無い電車です。

次は「金魚鉢」のようなE233系中央線です。ほとんど同じ形なのに、なぜか1000番台の京浜東北線や3000番台の東海道線の電車が出ていないのが不思議です。

最後は東海道線のE231系です。品川という土地柄東海道線と呼びますが、湘南新宿ライン・東北線・高崎線にも走っている、お馴染みの電車です。

昔は「近郊型電車」と呼ばれていた東海道線ですが、通勤エリアが拡大し、今では通勤電車の仲間入りをしてしまったようです。

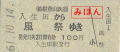

東京印刷場 準常備連続乗車券の有効日数

昭和59年に国鉄東京印刷場が発行した硬券見本帳に掲載されている小児用準常備連続乗車券です。

川崎駅発行の東京山手線内折り返し用となっており、「(甲の1)」片は川崎駅から東京山手線内入口駅である品川駅までの常備式で、「(甲の2)」片は東京山手線内からの補充式となっています。

この券は補充式であるにも拘らず、予め有効期間が「3日間有効」と印刷されています。

これは当時、東京山手線内からの101km以上200㎞以下の片道乗車券の有効期間が2日間であったため、連続乗車券として発行する場合は甲の1と2片の有効期間を合算した3日間となることが理由であったと考えられます。

しかし、必ずしも東京山手線内折り返しの準常備連絡券の有効期間が予め印刷されていると言うわけではなく、常磐線の三河島駅発行のもののように、有効期間がブランクになっているものもありました。

これは、東海道線と違い、常磐線には国鉄自動車線との乗換駅が存在し、鉄道と自動車線を跨って発売される片道乗車券については、たとえ東京山手線内発の片道乗車券であっても有効日数を1日加算して3日間有効となるため、自動車線に跨る連続乗車券として発売した場合、有効期間が4日間になることへの対応であるものと思われます。

JR東日本 マルス発行あさぎり号特急券

JR東日本三鷹駅発行のあさぎり号特急券と乗車券の一葉券です。

JR東海御殿場線と小田急電鉄を相互乗り入れしている特急あさぎり号の座席は、JRのマルスシステムには収納されておらず、小田急電鉄のMSRシステムに収納されています。

JRの駅で予約を取る場合、JR東海の駅ではマルスシステムを小田急のMSRシステムに接続して座席の確保をしますが、JR東海以外の各社ではJR東海のマルス指令に電話で確認し、座席を確保することになっています。

JR東海松田駅発行の特急券については、拙ブログ2007年2月3日エントリーの「小田急電鉄あさぎり号のJR東海発行特急券」にて御紹介させていただいておりますので参考にしていただければと思います。

以前、JR東日本ではマルスで座席指定の無いあさぎり号特急券を発券し、座席の指定部分については料補を添付していましたが、その後、座席指定欄を席なしマルス特急券にゴム印で捺印し、そこに直接書き込む方法に改められました。

この方法が面倒くさいからなのか、みどりの窓口では大抵「小田急さんで取られたほうが早いですよ」などと案内されることが多く、発券を断られるケースが多かったようです。

そのような現場の声が反映されたからなのか、今回のダイヤ改正を以って、JR東日本ではあさぎり号の特急券の取り扱いが中止されたと聞きます。

上野駅新幹線精算所の精算書

昭和61年に発行された、東北・上越新幹線上野駅精算所の精算書です。

新幹線で帰京する際、途中下車するつもりが面倒くさくなり、そのまま乗り越して自由席特急料金を着駅精算したときのものです。

確か乗車券は東京まで購入していたので特急券のみの精算をしたのですが、ご丁寧に「新幹線自由席特急券」というゴム印が捺されています。

今でこそ見かけなくなりましたが、当時の精算所ではたいてい商店のレシートのような精算書(または精算済証)が発行され、改札口で渡して出場していました。

最近は自動改札が普及し、精算は自動精算機で行うのが一般的で、そうでなくとも精算所と有人改札が一体化されたパターンが多くなってきており、精算所で精算書を受取る機会もめっきり減ってきました。

なぜこの券が手元に残っているのかは覚えておりませんが、恐らく改札掛員さんが気づかなかったのでとぼけて(?)持ち帰ってしまったもののような気がします。

ところで、左端の「0052」というのは恐らく券番と推測されますが、「¥300テ」の「テ」とは何を意味するものなのでしょうか?

青函連絡船 自動車等航送切符

函館駅発行の青函連絡船用自動車等航送切符です。

青函連絡船は民間の自動車フェリーに対抗して、1967(昭和42)年から自動車(乗用車)航送を開始しています。当初は、プロムナードデッキ後部に6台の乗用車を野天様態で積載していたようですが、1971(昭和46)年からはデッキを拡張して12台積載することが可能になっています。

左側が運転者用の券で、運転者氏名・航送日・便名・自動車登録番号・自動車定員・実際乗車人員などを書くようになっており、購入する際には窓口に自動車者検証を提示し、車両の確認をしながらの購入でした。

右側は同乗者用の券で、航送日・便名・実際乗車人員などを書くようになっていました。

同乗者が居なかったために斜線で消されておりますが、この券は比較的初期のもののようで、末期には規程が変わり、同乗者用券と実際乗車人員欄は廃止されているようです。

航送料金は運転者1名の運賃を含んだ料金で車両の全長別に区分が決められており、当時の料金で全長3mまでの乗用車が片道4,200円(往復の場合の復路3,780円)、4mまでの乗用車が片道5,800円(往復の場合の復路5,220円)、5mまでの乗用車が片道7,000円(往復の場合の復路6,300円)となっており、往復購入の場合には復路分は1割引となっていました。

料金は改定されても、この考え方は最後まで変わらなかったようです。

我が家の自動車は確か全長4.7mくらいだったと思いますが、だいたい乗用車というものは平均的にそれくらいの長さですので、3m以下の車ってどんなものだったのでしょう。

ちなみに、「小さいなぁ…」と思えるドイツのベンツAクラスで3.8m、インドのタタが出した世界最小の車「ナノ」で3.1mだそうです。

小田急電鉄 箱根登山鉄道連絡乗車券

もう一つ、箱根登山鉄道の連絡乗車券ネタにお付き合いのほど…

今度は小田急電鉄側から箱根登山鉄道への連絡乗車券を御紹介しましょう。

伊勢原駅発行の箱根湯本駅ゆき乗車券です。

小田急電鉄から箱根登山鉄道への連絡乗車券はなぜかA型硬券の一般式が多く、井口印刷調製のこの手の券が比較的多く存在しました。

有効期間は箱根登山鉄道からのもの同様発売日共2日間有効であり、経由表記も「お約束」の「小田急線経由」と、箱根登山鉄道から小田急電鉄への連絡乗車券に準じています。

しかし、中には掟破りなものも居りまして、新宿駅のもののようにB型硬券となったものも存在したようです。

なぜB型なのか、その理由はわかりません。

こちらは祖師ヶ谷大蔵駅発行の新宿駅から箱根湯本駅ゆきのもので、特急券を発売した際に同時発行されたものです。

祖師ヶ谷大蔵駅から一旦新宿駅に行った上でロマンスカーに乗る、という経路の需要に対して設備されていたようです。発売の際、特急券の使用日に合わせるため、「○急」のから通印が捺印されています。

この券は小田急線の新宿口で良く見られたシンコー印刷調製のもので、上の井口印刷調製のものとは趣が異なります。しかし、券の大きさはA型と一般的な箱根登山鉄道への連絡乗車券と同様です。

こちらも掟破りな券です。

箱根湯本駅から新宿駅ゆきの一見して箱根登山鉄道発行のような券ですが、発行箇所は箱根湯本駅構内にある小田急電鉄の案内所であり、発行事業者は小田急電鉄となります。

乗車経路は箱根登山鉄道から小田急電鉄へと乗車(進行)方向は上の他のものとは異なりますが、ここでは敢えて様式上、小田急電鉄から箱根登山鉄道への連絡乗車券のカテゴリーに入れさせて頂きました。

他の井口印刷調製の券とは違い、経由表記が「小田原経由」となっており、他のものとは異なっているのが特徴です。

これら、小田急電鉄から箱根登山鉄道への連絡乗車券やその逆の箱根登山鉄道から小田急電鉄への連絡乗車券については、経由表記の方法や券の大きさなど、何らかの法則があるのかもしれませんが、本当のところは見い出せません。

ただ考えられることとして、新宿駅~小田原駅間は小田急線でもJR(国鉄)線のどちらでも行くことができるので、「小田原経由」だけでは乗車経路の特定が困難になるため、「小田急線経由」としたのかもしれません。とすると、箱根湯本案内所のものがなぜ「小田原経由」という表記なのか説明できなくなってしまいます。

もしかすると、実は「小田原経由」という表記は印刷ミスなのかもしれません。

箱根登山鉄道 連絡乗車券

前回拙ブログにてエントリーさせていただきました「箱根登山鉄道 ひと時代前の乗車券」にて

> 自社完結もしくは小田急線連絡乗車券については有効日が2日間で途中下車が可能…

と申し上げましたが、それに関連し、当時の連絡乗車券について御紹介いたしましょう。

強羅駅発行の小田急線螢田ゆき連絡乗車券です。

有効期間は発売日共2日間となっており、「下車前途無効」の表記はありません。

経由の表記が「小田急線経由」となっており、小田急線への連絡乗車券であることがわかります。

連絡乗車券の経由表記は接続駅を記して「小田原経由」と表記するのが一般的ですが、同社の小田急線連絡乗車券は小田急との資本関係から一本の路線と看做しているのでしょうか、このように表記されています。

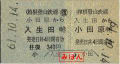

入生田駅発行の金額式国鉄連絡乗車券です。

こちらは小田急線へのものと異なり、有効日は当日限りとなっており、様式的にもごく一般的なものとなっています。

入生田駅から小田原駅までの社線完結乗車券であれば有効期間は2日で風祭駅と箱根板橋駅での途中下車が可能ですが、連絡乗車券として小田原より先の国鉄区間までを一括して購入すると途中下車が出来なくなるという不思議な現象が起こります。

これは国鉄からJRになった昭和62年以降も同じであり、やはり有効期間は当日限りです。

少々長距離になりますが、入生田駅発行の東逗子ゆき国鉄連絡乗車券です。

営業キロは52㎞と若干長距離になりますが、営業キロ100km以内のものについては国鉄の営業規則に準じて当日限り有効です。

小田急線への連絡乗車券とは違い、国鉄への連絡乗車券の経由表記は「小田原経由」とごく一般的な表記となっています。

箱根登山鉄道 ひと時代前の乗車券

昭和61年10月発行の箱根登山鉄道近距離乗車券です。

入生田駅~風祭駅は一駅区間ですが、乗車券の有効期間は「発売日共2日」となっています。

今でもそうですが、観光鉄道の意味合いが強く、自社完結もしくは小田急線連絡乗車券については有効日が2日間で途中下車が可能でした。

しかし、パスネットの導入時あたりだったでしょうか、現在の乗車券は他社同様当日限り有効となってしまっています。

平成4年5月JR小田原駅発行の券売機券です。

当時はJR小田原駅と箱根登山鉄道(管理は小田急電鉄)小田原駅の間には改札口はあるものの、JRの駅構内を通行しなければならない構造になっており、その関係でJRの券売機による発売も行われていました。左上の□東マークとJRE地紋が特徴です。

やはりこの券も有効期間は「発売日共2日」となっています。

往復乗車券となりますと、有効期間は片道の2倍の「発売日共4日」となっています。

さよなら 富士・はやぶさ

多くの人々に見送られて18時03分、下り「富士・はやぶさ」号最終列車が東京駅を発車します。

かつては富士・はやぶさをはじめ、さくら・あさかぜ・みずほ・紀伊・瀬戸・出雲といった数々の列車が東京駅を発車したものでしたが、本日(正確には明朝)をもって東京駅からブルートレインが姿を消します。

(はやぶさ号B寝台券…再度クリックすると大きく表示されます)

(はやぶさ号B寝台券…再度クリックすると大きく表示されます)

○自広島駅で発行された、はやぶさ号のB寝台券です。

子供の頃、父と二人で広島から帰京する際に使用したものです。

「○自広島(幹)駅」という発行箇所名から国鉄バスの窓口で発行されたものと思われますが、なぜ国鉄バスの窓口で購入したのか、当時の記憶が全くありません。

○社東飯能駅で発行された、富士号のB寝台券です。

東飯能駅は八高線の駅で、現在はJRと西武鉄道の駅が分離されていますが、発行された昭和59年当時は西武鉄道に駅務は委託されていました。そのため発行箇所名が「○社東飯能駅」となっています。

「富士号」や着駅である「宇佐」のゴム印が無くボールペン書きになっているところが残念ですが、社線発行のB寝台券は比較的珍しい例かと思います。

こちらは以前もご紹介させていただいたと思いますが、完全常備の富士号A個室寝台券の見本券です。

見本券なので実際にこのような券が流通されていたのかは定かではありませんが、東京駅もしくは同駅旅行センター(東京駅旅セ)あたりに設備されていたかもしれません。

今夜発車の最終列車は、大勢の人々に惜しまれつつ通い慣れた道をひたすら下り、富士号は明朝11時17分に大分駅、はやぶさ号は明朝12時31分に熊本駅に到着し、歴史にピリオドが打たれます。

| « 前ページ |