趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

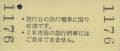

大井川鐵道 電車急行用急行券

大井川鐵道の電車急行用急行券です。

これは千頭駅に設備されている現行の様式で、日本交通印刷製のB型券です。

表題は「急行券」となっており、乗車距離が「千頭から40㎞まで」と表記されています。

電車急行の走る大井川本線は全長39.5㎞の路線であり、この表記は妥当のように思えますが、同鉄道の急行料金はどこまで乗っても同一のため、わざわざ有効距離まで謳わなくても良いような気がします。

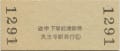

こちらは裏面です。

裏面には発行当日の急行電車に限り有効であることと、JR東海の急行列車には乗車できない旨が記されています。

JR東海の急行列車とは、急行「東海」を指しているものと思われますが、急行「東海」を含め、金谷駅に停車しない寝台急行「銀河」も過去の列車となってしまい、この注意書きは今となっては無用の長物といった感じです。

参考までに、昭和の時代の券は当然ながら「国鉄の急行列車」となっています。

敢えて自社の急行が「電車」と表現されているのに対し、JR東海の急行が「列車」と表現されているのは、自社の急行列車には「電車急行」とSL列車である「SL急行」の2種類があり、それぞれ料金が異なることからトラブルを防止する意味からきているものと思われます。

この券を千頭駅出札窓口で購入する際、「電車急行は実際運転されていないので使えないですが良いですか?」と言われました。実際に乗車するためではなかったので購入した次第ですが、この券が設備されていること自体、疑問が残ります。

というのも、千頭駅で購入したのは平成18年4月であるわけですが、電車急行は平成15年8月に神尾駅構内で起きた土砂災害で金谷駅から福用駅間が運休になった時に運転が休止され、以後復活することなく事実上廃止(あるいは廃止)されており、同社のHPを見ても電車急行に関する案内や料金に関する記述はありません。

将来的に復活させる予定でもあるのでしょうか、何らかの理由があって設備が残されているものと思われます。

ファミリーマート発

古紙に関係しないネタシリーズです。

先日、会社帰り立ち寄ったファミリーマートで見つけました。

良くあるフィギアなどのオマケのついた500mlペットボトルのお茶なのですが、我々のような人種には大変興味のあるオマケです。

その名も「ファミリーマート限定 鉄道博物館収蔵車両 鉄道ヴィネットコレクション」というもので、C57 135・ブルートレイン「あさかぜ」・特急「ひばり」・101系電車・0系新幹線の全5種類です。

所詮はオマケですから精密なものではありませんが、結構楽しめます。また、ご覧の通り、右下に何が入っているかが書かれていますので、在庫があれば、確実に5種類が揃えられます。

(冷蔵庫の中を奥まで探さないと揃わないかもしれませんが…)

こんなもの見つけてしまえば、蒐集癖が抑えられず、即5種類購入です!!

(でも、1種類じゃなくて、いろんなお茶についていたら良かったのになぁ…)

さあ、欲しくなっちゃったあなた、ファミリーマートへいざ出陣です!!

でも、お客さんの多い店だと迷惑になるから気をつけてね。

東京印刷場 異級乗車券

拙ブログ前回エントリーの「伊豆箱根鉄道 異級乗車券」に関連し、国鉄東京印刷場で調整された常備異級乗車券が手元にございましたのでご紹介いたします。

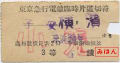

日本交通公社(現・JTB)新橋内幸町発行の東京都区内から札幌・苗穂ゆきの異級乗車券です。

東京都区内~東北本線経由~青森駅~青函航路~函館駅~函館本線経由の乗車券です。

いかにも一等車利用の乗車券のように見えますが、裏面に「鉄道2等」と書かれているように、鉄道区間は全線二等車利用で、青函航路の部分のみが一等船室利用というものです。

運賃計算は、東京都区内~青森駅間および函館駅~札幌・苗穂駅間が二等普通運賃、青森駅~函館駅間が一等普通運賃となっており、双方を合計します。一等は二等の2倍額です。

鉄道は二等車を利用していても、連絡船だけは一等船室の方が安全なのではないか、と「おまじない」をかける人が多かったという話を聞いたことがありますが、恐らく雑魚寝(?)のような二等船室が敬遠されたのでしょうか、航路部分だけを一等船室指定する利用客が多かったようです。

また、二等船室の乗車券で乗船してから一等船室に「お直り」を申し出るケースも多く、船内においても等級変更の手続きが頻繁に行われていました。

このことについては内容的に重複致すところもございますが、拙ブログに7月27日エントリーさせていただきました「連絡船は1等船室で…」において関連する券を誤ご紹介させていただいておりますので参考にしていただけますと幸甚です。

こちらは神田駅発行の神田から横浜ゆきの相互式異級乗車券です。

東京~横浜間は今でも東海道線のグリーン車利用率が比較的高い区間ではありますが、当時も一等車利用の需要が多かったようです。

乗車経路は、神田駅~中央線・山手線・京浜東北線経由~東京駅~東海道線経由です。

裏面に「神田 - 東京 間 2等」とあります通り、神田駅~東京駅間には一等車を連結している列車が走っていないため、二等車利用が余儀なくされるわけです。

この券の運賃計算は、神田駅~東京駅間が二等普通運賃、東京駅~横浜駅間が一等普通運賃となっており、双方を合計したものです。

OSAKA CITY様より、正式な異級運賃の計算法についてコメントがございました。

>異級運賃の計算方ですが、定期旅客運賃は1等区間の1等運賃+2等区間の

>2等運賃でよいのですが、普通旅客運賃は全区間の2等運賃+1等区間の

>1等運賃と2等運賃の差額となっておりました。

ありがとうございました。

伊豆箱根鉄道 異級乗車券

昭和44年のモノクラス制度導入後、それまで一等車(三等級時代は一等車および二等車)と呼ばれていた上級車両は「グリーン車」という名前になり、その乗車区間に応じたグリーン券を乗車券とは別に購入する必要がありますが、それ以前は各等級別の乗車券(一等は二等の2倍額)を購入する方法が採られておりました。

しかし、すべての路線に一等車を設備する列車があるわけではなく、また、利用客によっては区間を限定して一等車を利用する場合もあり、必ずしも乗車券発売区間全線が一等車利用とならない場合があります。

そういう時に発売されるのが異級乗車券です。

これは伊豆箱根鉄道駿豆線修善寺駅発行の東京電環(現・東京山手線内)ゆき異級乗車券です。修善寺駅~三島駅間が二等車利用、三島駅~東京電環間が一等車利用の設定になっています。それを示すものとして、「社線内2等」と標記されています。

今でもそうですが、伊豆箱根鉄道駿豆線には上級車両の運行がないために必然的に二等車を利用するしかなく、三島駅で東海道新幹線や在来線の一等車に乗換えることになります。

国鉄線完結の常備異級近距離乗車券はよく見かけますが、社線から国鉄線への常備異級長距離乗車券となると全国に例はさほど多くはなかったようで、見かけるものはたいてい補充券によるものが殆どです。恐らく修善寺温泉郷への湯治客や土肥海岸などの観光客などの一等車利用が多かったために常備券が設定されていたものと思われます。

この券には異級乗車券であることを示す記号として左上に「□異」の表示がありますが、国鉄券については、時期によって「異」の影文字の印刷されているものもあります。

今回御紹介のような私鉄発行の異級連絡乗車券で影文字の券もあるかもしれませんが、私は見たことがありません。少なくとも、伊豆箱根鉄道については「□異」の記号の券しか存在しなかったものと思われます。

鹿島サッカースタジアム駅発行 東京山手線内ゆき

鹿島サッカースタジアム駅はJR鹿島線と鹿島臨海鉄道線の境界駅ですが、鹿島サッカースタジアムでの試合開催日の旅客扱いをし、それ以外の日は通過もしくは交換のための運転停車を行うのみとなっている駅です。

JR東日本管轄の駅ではあるようですが、乗車券の発売および集改札は鹿島臨海鉄道に業務委託されています。

駅入口の表示には、JR東日本の表示がありますが、鹿島臨海鉄道の文字はありません。

(写真に写っている、集改札をしている駅員さんは鹿島臨海鉄道の駅員さんです。)

ホームの駅名票を見ても、JRの駅です。

鹿島サッカースタジアム駅発行の東京山手線内ゆき一般式乗車券です。業務委託であることと通年営業でないことが奏してか、今では珍しくなった常備軟券が健在です。

発行箇所名が「○委 鹿島サッカースタジアム駅」となっており、鹿島臨海鉄道へ業務委託されていることがわかります。

JR東日本には常備軟券を発売している駅がまだ幾つか残っていますが、東京駅から200km圏内で常備軟券を発売している駅はごく少数であり、そのため東京山手線内ゆきの常備軟券を発売している駅は限られてしまいます。そういう意味で、この駅の存在は乗車券蒐集家にとっては貴重です。

しかし…

もしかすると、この券が拝めるのもあと一ヶ月になってしまうかもしれません。

JR東日本HP http://www.jreast.co.jp/otona/guide/info/suica_area.html

HPの通り、とうとうここにも「東京近郊区間拡大」の波が押し寄せてくるようで、来月14日からは東京近郊区間の駅の仲間入りを果たしてしまうというのです。

東京近郊区間のエリアに入るということは、まず東京山手線内ゆきの乗車券の有効期間は「発売当日限り」ということになります。

また、東京山手線内までの経路もいままでは「酒々井・千葉経由」限定であったものが解除され、エリア内で重複乗車区間が無ければ、どのように選択乗車してもよいことになります。やろうと思えば、我孫子や小山・高崎・八王子などを経由しての乗車も可能になります。

そうなれば、少なくともこの券は廃札となり、返納される可能性が大であり、見納めの時期に来たようです。

逆に、「1890円区間」という金額式の常備軟券が出没したら、それはそれで興味深いことになりそうですが…

恵比寿駅発行 3社連絡券

昭和60年12月に山手線恵比寿駅で発行された、3社連絡乗車券です。

相互式のB型常備券で、一見すると単なる連絡乗車券か通過連絡乗車券に見えますが、正真正銘3社連絡券です。

乗車経路は、恵比寿駅~山手線経由渋谷駅乗換え~京王井の頭線経由下北沢駅乗換え~小田急線経由祖師ヶ谷大蔵駅ゆきとなっています。

2回の乗換えは少々面倒くさいですが、新宿駅を経由して小田急線に乗るよりは10分から15分くらいは早いようです。

運賃を現在の運賃表で検索しますと、新宿駅経由で360円なのに対し、井の頭線経由にしても390円でその差は30円であり、個人差はあるでしょうが、比較的コストパフォーマンスの高い経路選択であるかと思われます。

他の例として、相模線各駅から小田急線厚木駅~海老名駅間を経由し、相模鉄道線横浜駅~かしわ台駅間各駅の相互間に設定された3社連絡のための準常備券(準片)があったことは有名ですが、恵比寿駅の券については、わざわざ常備券として設備するほどの需要があったのかどうか定かではありませんが、券番は2桁台であり、それほど多くは発売されていなかったようです。

せっかく設備はされていても特に案内もなかったため、一般の利用客にはあまり知られていなかったのかもしれません。

南海電気鉄道 天王寺支線

1993年4月、南海電気鉄道天王寺支線(今池町~天王寺駅間)が廃止されました。

天王寺支線はかつて、南海本線と国鉄大阪駅方面を結ぶ重要な路線として位置づけられ、直通の乗入れ列車が運転されるほどでしたが、1966年12月に大阪環状線との接続駅である新今宮駅が開業すると、利用客が激減します。その後、1984年11月には地下鉄工事の関係で天下茶屋駅~今池町駅間が廃止されて本線から孤立した路線となり、単線・単行運転を実施したり、1984年12月には途中に飛田本通駅を開業させたりしますが、1993年4月には全線が廃止されてしまいました。

天王寺駅発行の乗車券です。

同駅は国鉄天王寺駅と構内で繋がっており、連絡改札口には精算所が設けられ、そこで乗車券の発売が行われていました。南海線内の乗車券は千切り軟券での発売です。終点今池町駅までは2.4㎞しかなく、全線乗車しても当時最短区間の90円でしたので、ここでの乗車券は90円(小児50円)区間しか設備されておりませんでした。

国鉄線から乗換えの利用客は、ここで国鉄線の乗車券と引換えに南海線の乗車券を購入していました。

こちらは逆に、南海線から国鉄線へ至る、連絡乗車券です。

同線は天王寺駅以外は無人駅となっており、今池町および飛田本通駅で乗車した利用客は天王寺駅で下車の際に運賃を精算する方式が採られていました。そのため、同線から国鉄線に至る連絡乗車券は天王寺駅の精算窓口で発売されておりました。

今池町駅から国鉄120円区間ゆきについては乗継割引が適用されており、本来90円+120円=210円のところ、20円割引で190円となっています。

一見すると今池町駅から天王寺駅接続の連絡乗車券に見えますが、裏面を見ますと天王寺駅で発行されたことがわかります。

こちらは国鉄阪和線南田辺駅発行の天王寺支線ゆきの連絡乗車券です。

当然ながら、国鉄からの連絡乗車券にも乗継割引が適用され、運賃は190円となっています。

島原鉄道 第一種補充券3態

島原鉄道で使用されている出札補充券です。

本諫早駅発行のもので、ここでは「形態①」と呼びます。

発行箇所名を記入する欄には列車名を書く欄があり、「島鉄乗務区」と発行箇所名が印刷されています。

このことから、この券は本来、車内補充券用として印刷されたものを転用して設備しているものと思われます。

島原鉄道の列車はその殆どがワンマン運転で運転されていますが、急行列車には車掌さんが乗務しています。

こちらは207列車車内にて車掌さんにお願いして発行して頂いたものです。列車名欄には該当列車の番号が記載されています。

本諫早駅に設備されているものと同じ様式(形態①)の券が使用されています。

こちらは吾妻駅で発行されたもので、ここでは「形態②」と呼びます。

「形態①」と良く似ていますが、発行箇所名は「島鉄車掌区 乗務員発行」となっています。

ワンマン運転が主流になった現在、同鉄道では「車掌区」は「乗務区」に統合(?)されており、恐らく「形態①」より「形態②」の方が古い様式であると思われます。

双方の裏面を比較してみますと、特に変化は無い様です。ただ、

注意書きの(2)の部分において、「旅客鉄道会社線各駅で~」の部分だけ活字が違っています。

国鉄が民営化された以降に「国鉄線各駅で~」から修正された痕跡でしょうか、ここだけが活版印刷ではなく、しかもぎゅうぎゅうに詰められており、とてもバランスが悪くなってしまっています。

最後はある駅で発行されたもので、ここでは「形態③」と呼びます。

等級制であったころの残券のようで、少なくとも昭和44年以前に印刷されたものであろうと推測されます。たまたま「ある駅」に残っていましたが、購入した時点であと数枚しか残っていなかったようです。

発行箇所名は駅名を記入するようになっており、列車指定欄もあります。また事由欄もブランクであり、こちらはもともとから出札補充券用として印刷されたもののようです。

裏面は等級制であったころの標準的なもので、特定市内制度も大阪市内・東京都区内・東京電車環状線内(東京電環)および横浜新横浜間しかありません。

次に地紋を見てみましょう。

形態①および形態②は「RTCてつどうじょうしゃけん」の地紋であり、形態③は島原鉄道のオリジナル地紋です。

このように、島原鉄道には同時に3種類の第一種補充券が存在していたことになります。

大東急時代の京浜急行線臨時片道切符

「実家の押入れから出てきた」シリーズ第2弾です。

東京急行電鉄(東急)の片道乗車券です。

発行された日付がありませんが、子安駅や京浜鶴見駅という区間からもわかりますように、京浜急行電鉄が昭和17年5月の陸上交通事業調整法の戦時統合によって東京急行電鉄に統合されてから、昭和23年6月に京浜急行電鉄が設立されて分離独立した頃の間に発行されたものと思われます。

戦時中の用紙節約によるものでしょうか、地紋の無い、かなり薄手のわら半紙のような券紙に印刷されており、発駅・着駅が補充式となっています。

良く見ますと、右端(パンチのある辺)には切取点線がありませんが、左端には切取点線がついています。このことから、発行前の形状は単なる「短冊」型ではなく、横に何枚かついたシートのような格好になっていたことが想像されます。

当時、もともと常備券が設備されていなかったのか、もしくは口座切れ等の関係で常備券の代用として使用されていたのか定かではありませんが、「東京急行電鐵臨時片道切符」という名称も独特です。

「青バス」乗車券

実家を整理しておりましたら、昔、東京市内を走っていた、通称「青バス」の壱区乗車券が一枚出てきました。

「青バス」は大正7年に東京市街自動車として設立され、翌8年に上野~新橋間の乗合バスを開業させています。この時、バスの車体が深緑色に塗られていたことから「青バス」の名がついたようです。

その後、大正11年に社名が東京乗合自動車と変更された後、昭和13年、現在の東京メトロの前身である東京地下鉄道(←帝都高速度交通営団、←現・東京メトロ)に合併され、「青バス」事業は東京地下鉄道に継承されますが、昭和17年には陸上交通事業調整法に基づく戦時統合に伴って現在の東京都交通局の前身である東京市電気局に買収され、市営バスに編入されたとのことです。

御紹介の券を見ますと、「青バス壱區券」のほか、「地下鐵共用」の文字と発行会社と思われる「東京地下鉄道株式會社」の表記があります。

また、中心には東京地下鉄道の社紋があります。

いつの時代のものなのかは断定できませんが、社名や社紋の表記から、恐らくのところ、昭和13年~17年にかけて、東京地下鉄道が「青バス」と地下鉄の双方を乗車することのできる券を発行していたものと思われます。