趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

雑餉隈駅発行 二日市・博多ゆき片道乗車券

1966(昭和41)年10月に鹿児島本線雑餉隈(ざっしょのくま。現・南福岡)駅で発行された、二日市・博多ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のB型矢印式大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

裏面です。発駅名および「表面矢印の1駅ゆき」、「通用発売当日限り・下車前途無効」の文言が印刷されています。

本来、同駅の「餉」という文字は「𩙿」という「食へん」の文字でありますが、表裏ともに「飠」となっています。

雑餉隈駅は国営化前の九州鉄道時代に開業した鹿児島本線の駅で、開業時は「雑餉隈」の近隣に駅がつくられる予定であったために付けられた駅名で、駅は本来旧大野村雑餉隈に設置されるはずであったようですが、宿場町として栄えていた地元が強硬に反対したため現在の位置に開設され、駅名はすでに「雑餉隈」で決まっていたことだけは反対派に承諾してもらい、結果として雑餉隈ではない場所に雑餉隈駅が誕生することになったという歴史があるようです。

「雑餉隈」は、大宰府に行く旅人をもてなす旅館や飲食店が並んでいた地域だったのではないかと考えられており、雑餉隈という難読地名の由来について、貝原益軒の「筑前国続風土記」によると、酒食を商う店があったため、または大宰府の役人で雑務を取り扱った「雑掌(ざっしょう)」が住んでいたためということのようです。また、「隈」には「道や川などの湾曲して入り込んだ所、奥まって隠れた所。すみ」という意味があるようで、そういう場所であったのでしょう。

しかしながら、同駅に南福岡電車区(現・南福岡車両区および南福岡運転区)が開設されると「雑餉隈」行きの列車が設定されるようになり、難読駅名で読みづらいという理由により、この券が発行された翌月の11月、南福岡駅に改称されています。

流山電気鉄道 流山から馬橋ゆき 片道乗車券

1961(昭和36)年9月に、流山電気鉄道(のちに流山電鉄、総武流山電鉄を経て、現在の流鉄)流山駅で発行された、馬橋駅ゆきの片道乗車券です。

青色JPRてつどう地紋のB型相互式大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものです。

同社は1916(大正5)年3月に流山軽便鉄道株式会社という762mm軌間の軽便鉄道として開業したのち、1922(大正11)年に流山鉄道株式会社に改称されています。

その後、軌間を1067mmに改軌のうえ、国鉄(鉄道省)との貨物列車の直通運転を開始し、戦後の1949(昭和24)年12月に電化されて電車による運転となり、1951(昭和26)年11月に流山電気鉄道株式会社に改称されています。

その後は前回までのエントリーにて御紹介いたしましたように、1967(昭和42)年6月に流山電鉄株式会社、1971(昭和46)年1月に総武流山電鉄株式会社、2008(平成20)年8月に流鉄株式会社と、開業100年のうちに5回も社名を変更されて現在に至っています。

流山電鉄 流山から馬橋ゆき 片道乗車券

1970(昭和45)年6月に、流山電鉄(のちの総武流山電鉄。現・流鉄)流山駅で発行された、馬橋駅ゆきの片道乗車券です。

青色JPRてつどう地紋のB型相互式大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものです。

同社は戦後の電化時より流山電気鉄道株式会社という社名でしたが、1967(昭和42)年5月に流山電鉄株式会社に社名を改称しています。

これは経営に1986(昭和61)年に三井住友銀行に吸収合併された平和相互銀行が経営参画し、同行グループ企業であるゴルフ場運営事業者である総武都市開発が大株主になったことから、1971(昭和46)年1月に「総武」が頭に付けられた社名となり総武流山電鉄株式会社に改称された経緯があります。

そのため、流山電鉄の社名は、わずか4年間だけという短い期間でした。

総武流山電鉄 流山から馬橋ゆき 片道乗車券

1986(昭和61)年3月に総武流山電鉄(現・流鉄)の流山駅で発行された、馬橋駅ゆきの片道乗車券です。

青色JPRてつどう地紋のB型相互式大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものです。

総武流山電鉄は現在の流鉄の前身で、2008(平成20)年8月に社名を「流鉄株式会社」に変更し、それと同時に線名を総武流山線から「流山線」に改称しています。

同社は創業以来どこの鉄道会社系列に属さない独立系の鉄道会社であり、他に有力な副業を持たずに経営している小規模な鉄道事業者で、地元流山市がほんの一部出資しているようですが、その比率があまりにも少ないせいか、第三セクターの事業者とは見做されていません。

流鉄 流山駅発行 幸谷ゆき片道乗車券

2018(平成30)年6月に流鉄流山線の流山駅で発行された幸谷駅ゆきの片道乗車券です。

青色JPRてつどう地紋のB型相互式大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものです。

同駅には券売機が設備されており、通常の乗車券は券売機での購入となりますが、窓口には硬券の設備があり、希望すれば発売して頂けます。

流鉄は比較的都内から近場でありながらもローカル線の趣きがある路線ですので、頻繁に乗車していましたが、往きは馬橋駅から乗車するものの、帰りは馬橋駅まで乗車するよりも幸谷駅で下車をして、隣接する新松戸駅から武蔵野線に乗換えることが多かったため、自分のコレクションを見返してみると、馬橋までの乗車券が1枚も無いことに気づきました。

新型コロナウイルス騒動が一段落したら、馬橋まで乗車したいと思います。

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その5

JR九州 門司乗車券管理センターで発行された開設100周年記念オレンジカードの話題が続きますが、もう少々おつきあいください。

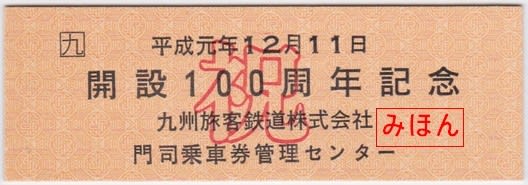

セットの中に入れられていた記念券になります。

黄褐色JR九州JRK地紋のD型券です。

これは乗車券ではなく、全くの記念券として作成されています。裏面の画像はアップいたしませんが、券番のみとなっており、この券番がセットの券番になっているものと思われます。

もうひとつ、このセットには乗車券蒐集家が唸るようなものが付いていました。

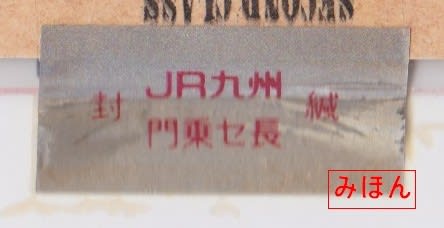

このセットは国鉄時代の見本券とは違って券を台紙に直接セロハンテープで留めるようなことはせず、ビニールの袋に入れ、ビニール袋と台紙をテープで留めるようになっていますが、そのテープに注目です。

銀色のテープで、赤字で文字が印刷されています。

拡大してみました。これは門司乗車券管理センターが硬券などを出荷する際に紙で包んで留める封印テープです。「JR九州・封緘・門乗セ長」と印刷されています。

こういう部分も含め、このセットは乗車券蒐集家にとって大変価値のあるものと思います。

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その4

前回および前々回で大正時代と明治時代の模擬券を御紹介いたしましたので、門司から大阪市内ゆきの昭和および平成の券を御紹介致しましょう。

説明に拠りますと、1952(昭和27)年当時の門司から大阪市内ゆきの片道乗車券になります。

桃色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券となっています。まだ「北九州市内」という特定都市区内の設定がなかったため、発駅である門司駅の単一表記になります。

画像をアップいたしませんが、裏面には券番しかありません。

こちらは平成になってからの片道乗車券の見本券になります。

青色JRK地紋のA型一般式大人・小児用券となります。

門司駅発行券ではありますが、門司駅は特定都区市内制度によって「北九州市内」のエリアに入りますので、発駅は「北九州市内から」となっています。

裏面です。昭和20年代では「大阪市内下車前途無効」の文言が表面に表記されていますが、平成の券は北九州市内に関する表記が加わり、裏面に印刷されるようになっています。

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その3

前回、JR九州 門司乗車券管理センターで発行された開設100周年記念オレンジカードの中にセットされていた明治時代の乗車券を御紹介いたしましたので今回は大正時代の乗車券を御紹介致しましょう。

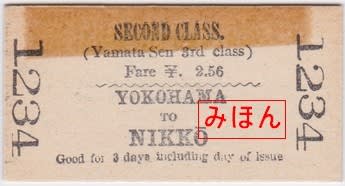

横浜から日光ゆきの片道乗車券のレプリカになります。青色GJRてつだうしやう地紋の一般式A型券となっています。

大正時代の「官割」に対応したバッテン型の断片が特徴になります。

裏面です。上から、「2等・ヤマタ(?)山手線は3等・運賃2円56銭・横浜から日光。発行日共3日間有効」となっており、山手線が「Yamata」という印刷ミスがあります。

こちらの券も国鉄東京印刷場が1974(昭和47)年の鉄道記念日の時にレプリカ券を出しておりました。

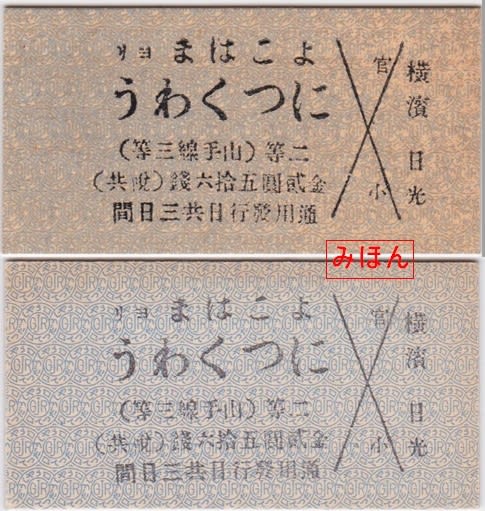

東京印刷場で発行された券になります。

前回御紹介いたしました明治時代の券同様、全く同じ券が元になっているようです。

東京印刷場で発行された券の裏面です。山手線のミス印刷も同じようにミスっています。

こちらも2枚並べてみました。上が門司乗車券管理センターのもので、下が東京印刷場のものになります。復刻された時期や印刷場は異なりますが、同じ版を使用しているようです。

しかし、JR九州の記念乗車券なのに、関東地方の券がレプリカとして付いているのは疑問です。明治時代の券については仕方ありませんが、大正時代の券について、九州で発行された券の史料は無かったのでしょうか?

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その2

本日は鉄道の日です。

1872(明治5)年10月14日、新橋~横浜間に日本で最初の鉄道が開通したことを受け、それから122年後の1994(平成6)年にその誕生と発展を記念し、毎年10月14日を今までの国鉄~JRグループの記念日であった「鉄道記念日」からJRグループだけでなく、すべての事業者の記念日としての「鉄道の日」が制定されています。

前回エントリーより御紹介させていただいております「JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード」のなかに、鉄道の日にふさわしい(?)模擬券が入っておりましたので御紹介致しましょう。

1872(明治5)年、日本で鉄道が開業ときに使用された乗車券のレプリカになります。

新橋駅から横浜駅までの2等車用の乗車券となっています。青色無地紋の券紙が使用されたA型券で、恐らく門司乗車券管理センター(旧・門司印刷場)で調製されたものと思われます。

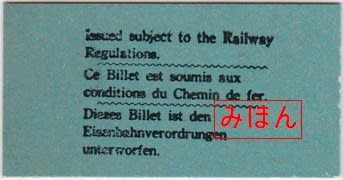

裏面です。上から英語・フランス語・ドイツ語の文面があり、「Issued subject to the Railway Regulations.」を和訳すると「鉄道規則に基づいて発行されています」となります。

この乗車券は国鉄時代より何度か使用されており、1972(昭和47)年の鉄道記念日の時、国鉄東京印刷場がレプリカを出したことがあります。

東京印刷場で発行されたものです。内容と券番が同一ですので、恐らく資料として残されている券を使用しているものと思われますが、東京印刷場の券には、右下に「復刻版」という文字が追加されています。

裏面です。門司乗車券管理センターのものと同じですが、こちらの方が印刷が真っ直ぐです。

2枚並べてみました。上が門司乗車券管理センターのもので、下が東京印刷場のものになります。

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その1

1989(平成元)年12月にJR九州門司乗車券管理センター(旧・門司印刷場)で発行された、開設100周年記念オレンジカードです。

現在はオレンジカードの時代ではありませんから新たなカードの発行は無いと思いますが、JRが乗車券管理センターというマニアックな部署の開設100周年ということで記念のカードを出したというのは比較的珍しいことであったように感じます。

カードはこのような台紙にセットされており、これを見開くと中にオレンジカードが付けられています。

オレンジカードの他に模擬硬券が5枚付いており、額面通りの1000円というのは蒐集家の立場からすればかなりお得感がありました。

では次回、硬券の仔細について御紹介いたしたいと思います。

| « 前ページ |