趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

定乗印発機について

前回拙ブログエントリーの「定乗印発機発行の補充片道乗車券」に出てきました、定乗印発機の写真を御紹介いたしましょう。

(定乗印発機)

これは、東京神田の交通博物館で展示されていた、定乗印発機です。

正面の盤にワンタッチボタンが並び、これを押すことで乗車券や特急券等が発券されます。

写真のものは実際に柏駅で使用されていたという説明がありました。展示用のためにカバーが掛けられていますが、当然ながら、現役時にはカバーはありません。

右側にある四角い箱が発券プリンター部分で、発券された券はここから出てきます。

(ボタン部分正面)

正面から見ると、こんな感じです。

左側のバタバタが全国主要駅を選択するボタンで、M型マルスのピンを刺すのと違い、予めボタン式になっています。

中程のバタバタは定期券等に使用する、比較的近距離の駅を選択するピンです。

(テンキー部分)

そしてその下には、金額を打ち込んだり、発券枚数を打ち込んだり、定期券の種類を打ち込んだりするテンキーです。

(ワンタッチボタン)

ワンタッチボタンの拡大です。

見づらいかもしれませんが、一番右上が入場券ボタンで、その左は補充券ボタンです。

定乗印発機発行の補充片道乗車券

昭和58年12月に中央線荻窪駅で発行された、東京都区内から東京都区内ゆきの定乗印発機による片道乗車券です。

定乗印発機はその名の通り、定期券と乗車券類を発行できる、当時としては最新型の印発機でした。

しかし、現在のマルスによる発券方法と異なり、予め設定された口座しか発券することが出来ず、それ以外の区間を発券するには都度手計算をし、金額を入力したうえで補充ボタンを押して発券し、空欄の部分には手書きをする必要がありました。

イメージとしては、当時はまだ現役であった補充券を機械で発券しただけのようなもので、運賃の計算は出札掛員の腕が試されるところです。

当時、出札掛員の殆どがそろばんを常用されており、時刻表をめくりながらそろばんの珠を弾いて賃盛りをしていた光景が今でも思い出されます。

荻窪駅の機械には、「補充/荻窪→(___)」「補充/(___)→(___)」「補充/山手線内→(___)」「補充/都区内→(___)」4種類の補充ボタンがあり、都度選択して発券していました。

御紹介の券は東京都区内~(中央本線経由)~塩尻~(篠ノ井線経由)~長野~(飯山線経由)~越後川口~(信越本線経由)~新津~(磐越西線経由)~郡山~(東北本線経由)~東京都区内という経路で、高校時代の仲間同士で豪雪地帯を走る路線を乗りに行ったときのもので、貧乏旅行のために敢行した真冬の郡山駅での駅寝がとても寒く、寒さで眠れなかったという苦い思い出があります。

ところでこの機械、補充ボタンの選択と運賃の入力をして発券するわけですが、運賃額によってボタンの誤選択を防止するチェック機能があったのでしょうか?

それがなければ、「東京山手線内→西鹿児島」なんて券も発券できてしまうかもしれません。

因みに、経由欄の「磐越西線」が「盤西」と誤記入されています。

十和田観光電鉄 補充往復乗車券

前回エントリーにつづき、十和田観光電鉄の補充往復乗車券(補往)です。

BJR地紋の日本交通印刷製の補往で、補片同様に一般的な様式の券です。

前回エントリーの同社補充券は裏面の注意書きに疑問のあるものでしたので、補往についても確認してみましょう。

裏面です。

こちらも補片同様、各特定都区市内の記載がなく、東京山手線内についての記載しかありません。

こちらは同じセットに入っていた、TTD地紋の日本交通印刷製の昭和時代券です。

平成券同様、やはり一般的な様式ではありますが、有効日数の表記欄の「発売日共有効__日」という表現はなんとなくしっくりきません。

裏面です。

片道(前回御紹介のものは区間常備でした…)の昭和時代券同様一般的な注意書きですが、東京山手線内の記載が東京電環となっており、間違いなく東京電環時代に設備されたものであるならば、30年以上前に印刷されたものの可能性があります。

いづれにせよ、十和田観光電鉄の補充券類は、つっこみどころ満載ですね。

十和田観光電鉄 補充片道乗車券

先日、日比谷公園の鉄道フェスティバルで購入した、十和田観光電鉄の補充片道乗車券(補片)です。

同社は平成14年10月1日にJRとの連絡運輸を解除しており、それによってJR連絡用として設備されていた廃札の補充券類を放出品として毎年販売していますが、お値段が少々高めに設定されていたため毎年何気なく見るだけでおりました。しかし、今年はセットで500円と価格設定が下げられていたため購入してみました。

BJR地紋の日本交通印刷製の平成券で、発駅と発行箇所の印刷されている、ごく一般的なスタイルです。

こちらは着駅も印刷された区間常備式の券ですが、なぜか経由・有効日数・金額を記入するようになっています。

運賃変更を考慮して金額欄は記入式になっているのであれば判らないこともないですが、経由と有効日数までが記入式である理由がよくわかりません。

裏面の注意書きです。

御紹介の2枚とも記載されているものは同じでしたが、その書かれている内容に疑問が涌きます。

JR線とは東京から650㎞を超える青森県の三沢駅で連絡している同社ですが、裏面の注意書きには東京都区内をはじめとした各特定都区市内についての記載が全くなく、いちばん縁がないと思われる、東京山手線内の記載だけがあります。

東京山手線内は東京駅から200㎞以下の区間に適用される制度ですので、発駅もしくは着駅が東京山手線内となる乗車券として発券されることがあり得ない券には適切でない注意書きです。

こちらは同じセットに入っていた、TTD地紋の昭和時代券の着駅まで印刷されている区間常備の券です。

平成券と同じく経由駅と金額はなぜか記入式となっていますが、有効日数は「発売当日限り有効」と予め印刷されています。

裏面です。

昭和時代券の裏面の注意書きは当時の一般的な文言が書かれていますが、間違いではないですが、区間が決められた券ですので、ここまで懇切丁寧に記載する必要はないような気がします。

関西地区 国鉄券売機の初期券

中央線御茶ノ水駅で発行された、矢印が三角矢印になる前の、国鉄の一般的な単能式券売機で発券された乗車券です。

(単能式券)

(単能式券)

単能式券売機とは大人用の一つの券種しか発券できない券売機で、現在の券売機のように購入したい券のボタンを押して購入するものではなく、乗客は購入したい券売機を選んで購入する必要がありました。

多能式券売機(現在のようにボタンを押して希望の券を購入できる券売機)で発券された多能式券と様式はだいたい同じですが、小児用として発券されることがないため、こちらには小児運賃の表示がありません。

(多能式券)

(多能式券)

こちらが、中央線大久保駅で発行された、多能式券売機で発券された多能式券です。

金額の下に「小児10」と小児運賃の表示があります。

国鉄の券売機券は全国的に同一形態で発券されていましたが、軟券式券売機が登場したばかりのころ、関西地区では形態の異なるものが存在しました。

(大正駅発行)

(大正駅発行)

大阪環状線大正駅で発行された多能式券です。

記載されている内容は同一ですが、「国鉄線」の文字が小さく、駅名の書かれた長方形枠がやや細めで、矢印は太く、「30」の金額の文字がやたら太いです。また、「円区間」の文字の配列も異なっていて、かなり違った印象があります。

(京都駅発行)

(京都駅発行)

次は、東海道本線京都駅発行の単能式券です。

こんどは駅名の書かれた長方形枠がやや太めで、やはり矢印は太く、「40」の金額の文字がやたら小さいです。そして、こちらも「円区間」の文字の配列が異なっています。

このような券がいつごろまで発売されていたのかは不明であり、その他にも変わった様式が存在していたかもしれません。

これらは試験的な要素が強かったのでしょうか、その後は一般的な様式に統一され、スミインク式からキレート式、サーマル式へ印字方法が変わっても、レイアウトは現在に踏襲されています。

くま川鉄道 券売機発行の往復乗車券

くま川鉄道湯前駅発行の新鶴羽駅ゆき往復乗車券です。

食券発売機のような券売機によるものですが、なかなか面白い券で、往路用と復路用が縦に2枚繋がっており、かつてのC型硬券を彷彿させます。

券のレイアウトは至ってシンプルですが、往路用と復路用と書かれていることは駅名が左右逆な他は同じなのですが、フォントの大きさや文字の配置がなぜか異なっているのが特徴です。

因みに、画像が傾いているように見えますが、これは決して傾いてスキャンされたのではなく、もともとの裁断が斜めになっているためです。

良く見ると、地紋の文字はまっすぐになっているので、斜めに裁断されていることがよくわかります。

山手線パス

JR東日本では、山手線命名100周年記念の一環として、10月中の土休日に使用できる「山手線パス」というフリーきっぷを発売しています。

発売初日の10月1日に、品川駅のMVで購入してみました。

他のフリーきっぷと共通のレイアウトですが、1箇月間の期間限定ものとして少々「有り難味」があります。

大人480円で山手線内1日乗り放題というのは格安のような気がしますが、小児券はなんと100円です。

家族で出かけることを考慮しているのでしょうか、最近のフリーきっぷは大人運賃に対して小児運賃が半額以下に設定されていることが多いですが、100円とは大盤振る舞いな金額です。

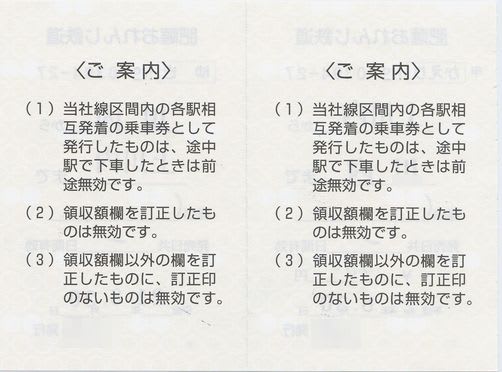

きっぷと一緒に出てくる「ご案内券」です。

さすがに東海道新幹線には乗車できないようですが、別に特急券やグリーン券を購入すれば、フリー区間内の東北・上越新幹線や特急列車、普通列車グリーン車への乗車が可能なようです。

しかし、払戻しをする際、手数料210円の方が上回ってしまうからでしょうか、小児用券の払戻しはできない旨が書かれています。

この券にはもう一つ、「アンケート」が付いてきます。

記入したら改札口で回収するようになっていますが、自動改札が普及している現在、提出しても景品が貰えるわけでないアンケートをわざわざ有人改札に提出する利用客はいるのでしょうか?

あと一つ、気づいたことがありますが、上記3枚の券の番号を見ますと、「ご案内券」(-01)→「アンケート」(-02)→「乗車券」(-03)の順に発券されていることに気づきます。

乗車券が1枚目でない発券の順番に、何か意味があるのでしょうか?

新橋⇔有楽町間往復乗車券

新橋駅発行の有楽町駅ゆき往復乗車券です。

かつて、首都圏の駅にはこのように近距離用の往復乗車券の設備があったようですが、国鉄末期にはその殆どが姿を消してしまい、恐らく最後まで設備が残された数少ない例かと思われます。

この券が最後まで残された理由として、新橋界隈のホテルに宿泊している外国人観光客が山手線を一周する需要が多いためとか、幾つか説は聞きますが、本当のところはよくわかりません。

これは実際に新橋から有楽町まで所用で往復する時に使用したものですが、有楽町駅で下車する時、

「きっぷを集めているのでこのまま戴けませんか?」

と改札掛氏にお願いしたところすんなり「どうぞ」と言われ、再び有楽町で乗車する際にも往きとは別の改札掛氏に

「集めているので行きにこのままの形で貰ったんです。」

と言ったらやはりすんなりとパンチを入れて戴けました。

新橋駅で下車する時も、「物好きですね…」と言わんばかりの目で顔を見られましたが、すんなりと戴いて帰りました。

今考えてみれば、当時の国鉄は使用済みのきっぷを貰えることは殆どありませんでしたので、このような状態で手元に残せたのは、かなり運が良かったのかもしれません。

臨時急行 わくわく舞浜・東京号

「わくわく舞浜・東京」号は、常磐線の日立駅から常磐線・武蔵野線・京葉線を経由して東京駅まで行く、水戸方面から東京ディズニーリゾートに行く乗客をターゲットにした臨時急行列車です。

臨時列車とはいえ、今やJRの昼行定期急行列車は消滅し、夜行急行列車も数えるほどしかなく、大変貴重な存在です。

(485系K60編成)

(485系K60編成)

車両は勝田車両センターの485系K60編成が使用されています。

この編成は定期運用には使用されておらず、もっぱら臨時列車として走っているようです。(写真は急行「ぶらり鎌倉」号として運転されている同編成。新子安駅にて撮影)

実際に乗車したかったのですが、スケジュールがどうしても合わなかったので、9月19日の一区間分をMVで購入してみました。

水戸地区ではどうだったかわかりませんが、東京地区ではあまり宣伝されていなかったからでしょうか、購入した時はかなり空席が目立っており、予約率は30%程度しかありませんでした。そのため、座席表から選択する方法で、車端のあまり人気のなさそうな席の中から、1号車1番A席を確保して発券しました。

急行「わくわく舞浜・東京」号は9月19日東京発日立ゆきの運行を以って終了し、10月24日からは快速「舞浜・東京ベイエリア」号として走ります。

肥薩おれんじ鉄道 補充往復乗車券

肥薩おれんじ鉄道の補充券シリーズ最終回です。

今回は補充往復乗車券(補往)です。

(表)

(表)

補片同様の自社地紋券で、乙片が上に重なった冊子状の様式になっていますが、補往についてはノンカーボンではなく、カーボン紙を挟んで記入する様式となっています。

もしかすると、前回と前々回にご紹介いたしました、ノンカーボンの出補と補片が新様式で補往は旧様式なのかもしれません。

普通紙に地紋が印刷されているため、出札補充券や補片と違い、地紋がくっきりと印刷されており、同社補充券の特徴のひとつである券番は一般的な印刷方式です。

(裏)

(裏)

裏面です。

裏面のご案内文は、出札補充券や補片と同じものです。

| « 前ページ |